Анатомия строение кости животного

Кость, os, ossis, как орган живого организма состоит из нескольких тканей, главнейшей из которых является костная.

Химический состав кости и ее физические свойства.

Костное вещество состоит из двоякого рода химических веществ: органических (1/3), главным образом оссеина, и неорганических (2/3), главным образом солей кальция, особенно фосфорнокислой извести (более половины — 51,04 %). Если кость подвергнуть действию раствора кислот (соляной, азотной и др.), то соли извести растворяются (decalcinatio), а органическое вещество остается и сохраняет форму кости, будучи, однако, мягким и эластичным. Если же кость подвергнуть обжиганию, то органическое вещество сгорает, а неорганическое остается, также сохраняя форму кости и ее твердость, но будучи при этом весьма хрупким. Следовательно, эластичность кости зависит от оссеина, а твердость ее — от минеральных солей. Сочетание неорганических и органических веществ в живой кости и придает ей необычайные крепость и упругость. В этом убеждают и возрастные изменения кости. У маленьких детей, у которых оссеина сравнительно больше, кости отличаются большой гибкостью и потому редко ломаются. Наоборот, в старости, когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется в пользу последних, кости становятся менее эластичными и более хрупкими, вследствие чего переломы костей чаще всего наблюдаются у стариков.

Строение кости

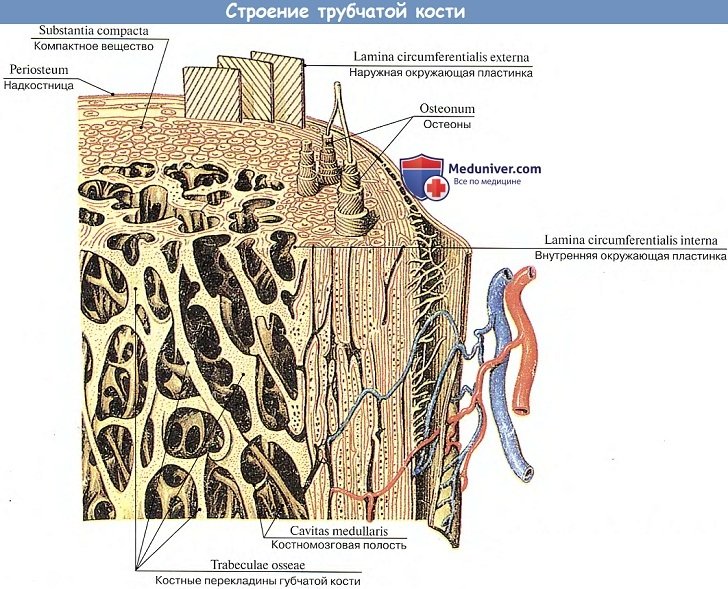

Структурной единицей кости, видимой в лупу или при малом увеличении микроскопа, является остеон, т. е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг центрального канала, содержащего сосуды и нервы.

Остеоны не прилегают друг к другу вплотную, а промежутки между ними заполнены интерстициальными костными пластинками. Остеоны располагаются не беспорядочно, а соответственно функциональной нагрузке на кость: в трубчатых костях параллельно длиннику кости, в губчатых — перпендикулярно вертикальной оси, в плоских костях черепа — параллельно поверхности кости и радиально.

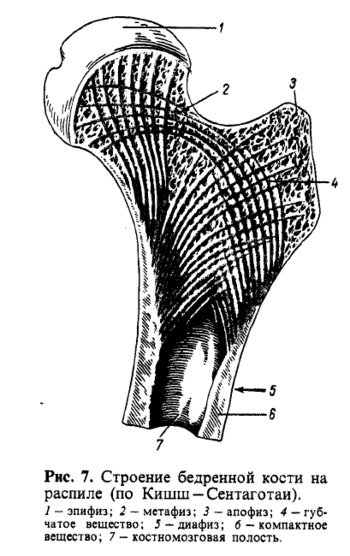

Вместе с интерстициальными пластинками остеоны образуют основной средний слой костного вещества, покрытый изнутри (со стороны эндоста) внутренним слоем костных пластинок, а снаружи (со стороны периоста) — наружным слоем окружающих пластинок. Последний пронизан кровеносными сосудами, идущими из надкостницы в костное вещество в особых прободающих каналах. Начало этих каналов видно на мацерирован-ной кости в виде многочисленных питательных отверстий (foramina nutricia). Проходящие в каналах кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ в кости. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле или на рентгенограмме, — перекладины костного вещества, или трабекулы. Из этих трабекул складывается двоякого рода костное вещество: если трабекулы лежат плотно, то получается плотное компактное вещество, substantia compacta. Если трабекулы лежат рыхло, образуя между собою костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое, трабекулярное вещество, substantia spongiosa, trabecularis (spongia, греч. — губка).

Распределение компактного и губчатого вещества зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют преимущественно функцию опоры (стойки) и движения (рычаги), например в диафизах трубчатых костей.

В местах, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество, например в эпифизах трубчатых костей.

Перекладины губчатого вещества располагаются не беспорядочно, а закономерно, также соответственно функциональным условиям, в которых находится данная кость или ее часть. Поскольку кости испытывают двойное действие — давление и тягу мышц, постольку костные перекладины располагаются по линиям сил сжатия и растяжения. Соответственно разному направлению этих сил различные кости или даже части их имеют разное строение. В покровных костях свода черепа, выполняющих преимущественно функцию защиты, губчатое вещество имеет особый характер, отличающий его от остальных костей, несущих все 3 функции скелета. Это губчатое вещество называется диплоэ, diploe (двойной), так как оно состоит из неправильной формы костных ячеек, расположенных между двумя костными пластинками — наружной, lamina externa, и внутренней, lamina interna. Последнюю называют также стекловидной, lamina vftrea, так как она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная.

Костные ячейки содержат костный мозг — орган кроветворения и биологической защиты организма. Он участвует также в питании, развитии и росте кости. В трубчатых костях костный мозг находится также в канале этих костей, называемом поэтому костномозговой полостью, cavitas medullaris.

Таким образом, все внутренние пространства кости заполняются костным мозгом, составляющим неотъемлемую часть кости как органа.

Костный мозг бывает двух родов: красный и желтый.

Красный костный мозг, medulla ossium rubra (детали строения см. в курсе гистологии), имеет вид нежной красной массы, состоящей из ретикулярной ткани, в петлях которой находятся клеточные элементы, имеющие непосредственное отношение к кроветворению (стволовые клетки) и костеобразованию (костесозидатели — остеобласты и костеразруши-тели — остеокласты). Он пронизан нервами и кровеносными сосудами, питающими, кроме костного мозга, внутренние слои кости. Кровеносные сосуды и кровяные элементы и придают костному мозгу красный цвет.

Желтый костный мозг, medulla ossium flava, обязан своим цветом жировым клеткам, из которых он главным образом и состоит.

В периоде развития и роста организма, когда требуются большая кроветворная и костеобразующая функции, преобладает красный костный мозг (у плодов и новорожденных имеется только красный мозг). По мере роста ребенка красный мозг постепенно замещается желтым, который у взрослых полностью заполняет костномозговую полость трубчатых костей.

Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта надкостницей, periosteum (периост).

Надкостница — это тонкая, крепкая соединительнотканная пленка бледно-розового цвета, окружающая кость снаружи и прикрепленная к ней с помощью соединительнотканных пучков — прободающих волокон, проникающих в кость через особые канальцы. Она состоит из двух слоев: наружного волокнистого (фиброзного) и внутреннего костеобразующего (остеогенного, или камбиального). Она богата нервами и сосудами, благодаря чему участвует в питании и росте кости в толщину. Питание осуществляется за счет кровеносных сосудов, проникающих в большом числе из надкостницы в наружное компактное вещество кости через многочисленные питательные отверстия (foramina nutricia), а рост кости осуществляется за счет остеобластов, расположенных во внутреннем, прилегающем к кости слое (камбиальном). Суставные поверхности кости, свободные от надкостницы, покрывает суставной хрящ, cartilage articularis.

Таким образом, в понятие кости как органа входят костная ткань, образующая главную массу кости, а также костный мозг, надкостница, суставной хрящ и многочисленные нервы и сосуды.

Источник

Кость как орган

Кость – os, ossis – имеет сложное строение и разнообразную форму, обусловленную осо- бенностями ее развития, топографией и выполняемой функцией. Основу кости составляет костная ткань, в которой наряду с клеточными элементами имеются волокнистые структуры и межклеточное аморфное вещество, пропитанное минеральными солями.

Химический состав и физические свойства костей

По химическому составу кость взрослого животного, извлеченная из организма и не под- вергшаяся фиксации консервирующими жидкостями или высушиванию, состоит на 50 % из воды, 15,5 % жира, 12,5 % органических и 22 % неорганических веществ, представленных в виде различных соединений (табл. 5).

Отношение органических веществ к неорганическим и процентное содержание мине- ральных соединений в костях подвержено значительным колебаниям, что зависит от вида и породы животного, его возраста, условий содержания, питания, сезона года и физического состояния (усиленная работа, уровень молочной продуктивности, беременность, болезнь). В этом можно убедиться при сравнении костей молодого животного, у которого кости мяг- кие и эластичные за счет содержания большого количества органических веществ, и старого животного, у которого в силу минерализации кости становятся менее эластичными и более хрупкими (табл. 6).

Процентное соотношение органических веществ к неорганическим в сочетании с особен- ностями внешней формы и внутренней архитектоники обеспечивает костям большую проч- ность, эластичность, что подтверждается высокими показателями их сопротивляемости на сжатие, изгиб и скручивание (табл. 7).

Таблица 5 – Химический состав свежей кости

Из состава неорганических соединений

Органические соединения (оссеин)

хлористый натрий и хлористый калий

Таблица 6 – Возрастные особенности химического состава (в %) высушенных и обезжиренных костей

Отношение органических веществ к неорганическим

Наивысшей сопротивляемостью на изгиб, сжатие и растяжение отличаются кости скелета конечностей. Так, свежие кости пясти коровы симментальской породы способны выдержать на сжатие груз, равный 1590 кг/см 2 . Большой прочностью обладают кости голени, предплечья и фаланги пальцев.

Эпифизарные концы трубчатых костей после начала окостенения еще некоторое время сохраняют хрящевое строение. Затем за счет появления здесь обоих эндохондральных очагов окостенения (центр вторичного окостенения – centrum ossificationis secundarium) происходит постепенное замещение хряща костной тканью. По мере развития в эпифизах губчатого веще- ства и истончения метафизарного хряща происходит постепенное их сближение, в результате чего у взрослых животных сохраняется лишь тонкая метафизарная линия (linea metaphysialis), которая у старых животных полностью исчезает. Полное замещение метафизарного хряща костной тканью и срастание диафиза с эпифизами свидетельствует о завершении роста кости в длину, что служит показателем наступления зрелости костяка животного, которая не совпадает по срокам ни с половой, ни с физической зрелостью тела (табл. 8).

Сроки наступления половой, физической и зрелости костяка у каждого вида домашних животных имеют некоторые колебания, что зависит от породных, индивидуальных, климати- ческих и сезонных особенностей, а также от условий содержания и питания. Их необходимо учитывать как в зоотехнической, так и в ветеринарной практике, особенно в селекционной и племенной работе, при оказании лечебной помощи и при прогнозировании исходов заболева- ний, связанных с нарушениями в костной системе.

Таблица 7 – Физическая характеристика различных структурных элементов аппарата движения в сравнении со строительными материалами

Элементы аппа- рата движения

Источник