Взаимодействие биологического и социального в человеке

Говоря о биосоциальной природе человека, уместно употребить высказывание «Человек рождается как биологическое существо, а развивается – как социальное».

Сущность человека имеет двойственный характер. Человеческому организму свойственны определенные физиологические процессы и потребности, обусловленные природой и присутствующие с момента рождения. Жизнью в обществе объясняется становление личности и приобретение социально значимых качеств, реализация иных потребностей, не связанных с природной средой.

Биосоциальная природа – это неразрывное сочетание биологического и социального начал в человеке, отличающее его от всех живых существ.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Человек как биологическое и социальное существо

Человек, являясь частью природы, обладает рядом биологических свойств. Его организм состоит из органов и систем, постоянно взаимодействующих и функционирующих по определенным правилам. Кроме этих характеристик, человек обладает инстинктами: пищевой, инстинкт самосохранения, родительский. Отказаться от удовлетворения физиологических потребностей организма человек не в состоянии, но, в отличие от животных, он способен действовать вопреки инстинктам (совершить подвиг ради спасения других людей, отказаться от еды в пользу голодающего и т. п.).

Указанные примеры свидетельствуют о проявлении социального начала и подчинении разуму. Человек – единственное существо, наделенное разумом, а потому многие биологические процессы часто обусловлены требованиями социума. В сравнении с другими организмами, человек может преобразовывать окружающий мир и адаптироваться к различным условиям. Полноценное развитие личности происходит только среди других людей в процессе деятельности (учебной, трудовой). Жизнь в обществе способствует возникновению таких потребностей как общение, уважение и признание, труд, познание.

Основные факторы антропогенеза человека

Этап эволюционного развития, в ходе которого произошло выделение «человека разумного» из всех млекопитающих, процесс формирования его физического типа, первичное речевое и деятельностное развитие человека, называют антропогенезом.

Для данного процесса характерны факторы:

- мутации;

- изоляцию;

- популяционные волны;

- борьбу за существование;

- естественный отбор.

Существование в условиях дикой природы на первоначальном этапе своего развития требовало от человека определенных качественных характеристик, которые позволяли бы успешно вести борьбу за выживание. Так, сформировавшееся прямохождение способствовало увеличению обзора и более быстрой реакции на появление опасности. Руки, не задействованные в передвижении, отныне могли выполнять иные функции: хватание, броски, труд. Человек научился изготавливать первые орудия труда, что стало ключевым его отличием от животных.

Развитие головного мозга, стоп, кистей рук – всем этим явлениям содействовали биологические факторы.

Труд стал уже социальным фактором развития человечества. К этой группе факторов относят:

Благодаря первым орудиям, изготовленным людьми, удалось совершенствовать трудовую деятельность. Копья и гарпуны облегчали охоту и рыболовство, делая эти занятия более результативными. Совместный труд и охота объединяли коллектив людей, а необходимость противостоять зверю способствовала формированию речевого аппарата. Свои действия охотники должны были согласовывать друг с другом, а также передавать знания более молодым людям. Поэтому постепенно в древнем сообществе складывается членораздельная речь, упрощающая взаимоотношение членов социума.

Очевидна связь биологических и социальных факторов. Возникновению речи способствовала также наследственная изменчивость, а речевой аппарат и труд обусловили дальнейшее развитие головного мозга.

Биологические особенности

Человек считается существом, занявшим высшую ступень в эволюции животного мира. Он обладает рядом биологических признаков, подтверждающих его природное происхождение:

- Прямохождение. Млекопитающие не передвигаются на двух конечностях, им удобнее задействовать в процессе все четыре конечности. Человек – исключение.

- Развитые кисти рук. Человек предрасположен к мелкой моторике, в отличие от животного.

- Отсутствие большого количества волос на теле. Кожа человека выглядит более уязвимой в сравнении с кожей животных.

- Развитый головной мозг. Его объем увеличился за несколько тысячелетий в три раза.

- Речевой аппарат. Человек приспособлен к произнесению членораздельных звуков, благодаря биологическим изменениям, происходившим на протяжении долгих лет.

Множество потребностей человека продиктованы природой: в еде, воде, воздухе, сне, отдыхе.

Социальные особенности

Процесс становления личности называется социализацией, так как тесно связан с социумом. Невозможно развитие человека вне коллектива людей. Благодаря погружению в общественную жизнь, человек приобретает разум и сознание, свободу и чувство ответственности, учится быть полезным окружающим и готовым к труду.

Можно выделить следующие социальные особенности человека:

- Речь. Посредством речи человек способен передавать информацию последующим поколениям, учиться, общаться.

- Сознание. Отражает реальный мир через мысли человека, его чувства, переживания.

- Мышление. Позволяет разумно воспринимать происходящее в мире, анализировать, делать выводы, искать рациональные решения проблем.

- Культура. Искусственная среда, демонстрирующая уровень развития человечества, способная сохранять и приумножать его достижения.

- Труд. Умение изготавливать орудия труда и применять их в практической деятельности – фактор, обусловивший наиболее интенсивное социальное развитие.

- Творчество. Потребность в создании чего-либо принципиально нового, не существовавшего ранее – важнейшее отличие человека от животных.

Как развивается взаимосвязь, схема

По вопросу происхождения человека существует два типа абсолютно противоположных друг другу концепций. Первый подход – биологизаторский, второй – социологизаторский. У каждого варианта есть свои сторонники и множество интересных аргументов о соотношении биологического и социального.

Биологизаторские концепции делают акцент на эволюционных предпосылках природы человека. Представители этого подхода утверждают, что большая часть психических и социальных качеств индивида закладывается биологически. Эволюция человека, освоение им социальных ролей и функций обусловлена биологическими характеристиками, и ни в коей мере не подчиняется социальным факторам. Одним из ярких сторонников биологизаторских концепций был физиолог И.П. Павлов.

Представители социологизаторского подхода дают иную трактовку происхождению и развитию человека. Согласно их мнению, первичны в становлении личности именно социальные факторы, только общество создает человека. Биологические характеристики лишь сопровождают жизнедеятельность человека. Одним из сторонников такого подхода выступал Карл Маркс.

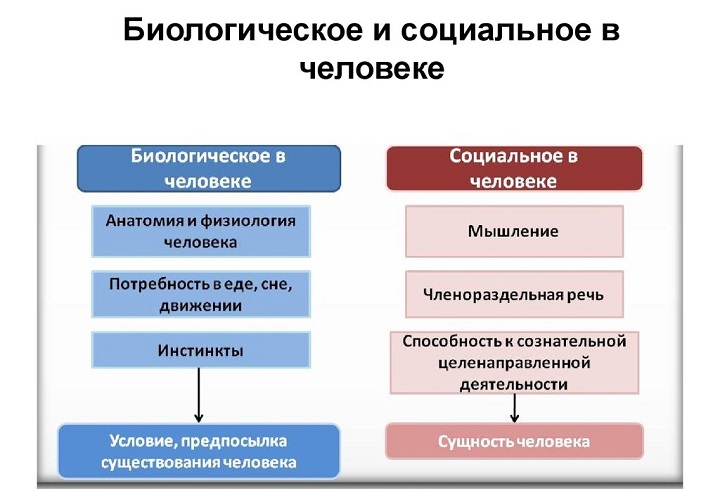

Большинство современных специалистов сходится во мнении, что человек – существо с двойственной природой. В нем одинаково присутствуют биологические и социальные признаки. Их взаимосвязь и взаимодействие можно изобразить в виде следующей схемы.

Биологическое начало выступает предпосылкой к существованию индивида, а сущность человека в полной мере выражают социально значимые качества.

Источник

Биосоциальная природа человека

Вопрос о происхождении человека – это начало всех суждений о его природе. В решении этого вопроса можно выделить несколько основных подходов. Креационизм рассматривает человека как творение Бога. В этом своем качестве он выступает как несовершенное отображение всесовершенной божественной личности.

Уфологический подход атстаивает идею неземного, космического происхождения человека и основывается на трудностях и догадках, с которыми сталкивается наука в решении проблемы антропосоциогенеза.

Натурально-эволюционный подход трактует происхождение человека как объективно-закономерный результат природной и социальной эволюции.

Схематически научные представления об антропосоциогенезе можно представить следующим образом. Примерно 3,5 – 5,5 млн.лет назад природно-климатические изменения на Земле (геомагнитные инверсии, изменение температурного режима планеты, изменение флоры и фауны) привели к формированию гоминид с атропоморфными признаками (прямохождение, специфическое строение рук и сложная организация мозга). Вместе они и составляют природно-биологические предпосылки формирования человека. Эти факторы дополнялись зарождающимися социальными факторами: эволюцией и и регулированием семейно-брачных отношений, табу, членораздельной речью, что вело к развитию трудовой деятельности, формирования социальных программ поведения и возникновению культуры. Процесс этот выглядит так: 3,5 – 5,5 млн. лет – гоминиды, австралопитековые; 0,5 млн. лет – архантропы (питекантропы и синантропы); 50 -40 тысяч лет назад появились неандертальцы; 45 – 15 тысяч лет – краманьонцы как родоначальники современного типа человека. Было принято считать, что на этом биологическая эволюция человека завершилась и началась его социальная эволюция.

Одна из основных проблем природы человека – это проблема души и тела, их взаимоотношений. Бытие отдельного человека есть непосредственно данным единством духа и тела. С этой точки зрения человек представляет собой комплексную материально-духовную, объективно-субъективну реальность. При этом духовное и субъективное значат не меньше, чем материальное и объективное. Философские поиски человека – это, прежде всего, поиски связи между телои и духом, телом и мыслью, переживанием, волей – тем, что традиционная философия и теология называли душой, а современная наука определяет как психику. Проблема души и тела – это известная психо-физиологическая проблема, которая на разных этапах истории человечества решалась анимистическими, религиозными, философскими средствами. Во второй половине ХІХ в. эта проблема выделилась из философии и стала основанием особой науки – психологии. В философии же она проявлялась как проблма идеального, как вопрос о взаимосвязи биологического и социального в человеке.

Человека можно рассматривать как биологическое существо. В этом своем качестве он является организмом, частью природы. Человека можно рассматривать и как социальное образование, тогда он предстает как личность. В реальной жизни реального человека отделить одно от другого невозможно. Биологическое в человеке – это совокупность телесных свойств, развившихся от животных предков и изменявшихся под воздействием социальных факторов.Биологические качества являются необходимой предпосылкой и условием существования человека и составляют природные основания для формирования личности. Они, таким образом, выступают основой социальной жизни человека.

Социальное – это все то, что человек приобретает в процессе антропосоциогенеза, что возникает в онтогенезе в результате отношений человека с другими людьми. С этой точки зрения человек – это социально детерминированная и социально интегрированная система, биологические особенности которой контролируются социальными качестваами. Наиболее отчетливым проявлением социальности человека выступает его интенциональность, связанная с желаниями, склонностями, интересами, идеалами, нормами, оценками, убеждениями, мировоззрением. Поведение человека детерминировано не природными законами, а специфически человеческими мотивами и оценками и осуществляется на основе цели как ценностно ориентированной интенциональности.

Человек, таким образом, – это биосоциальное существо, существование которого обусловлено двумя программами: биологической и социокультурной.

Источник