Лекция № 2. Тема. Эмбриогенез рыб и птиц.

Рыбы – гидробионты. Развиваются и живут в водной среде. Однако уровень их организации выше, чем у низших хордовых. Поэтому имеются и отличия в эмбриогенезе. Усложняется строение, удлиняется эмбриогенез, в яйцеклетках увеличивается запас питательных веществ. Тип яйцеклетки становится телолецитальным. Это отражается на процессе оплодотворения, строении бластулы, гаструляции. У рыб появляется первая зародышевая оболочка – желточный мешок, который является депо питательных веществ.

В процессе дальнейшего развития животного мира разнообразной становится среда обитания, происходит выход животных на сушу, увеличивается разнообразие классов. По условиям развития зародышей наземные животные делятся яйцекладущие и млекопитающие. Наряду с этим, эмбриогенез протекает по тем же закономерностям: 1.оплодотворение, 2.дробление, 3.бластуляция, 4.гаструляция, 5.ФОО, но завершается эмбриогенез появлением еще одной 6-ой стадии: формированием тела зародыша и зародышевых оболочек.

Наша задача на примере эмбриогенеза птиц выявить причины, появление новых ценогенетических признаков.

Эмбриогенез птиц, на примере курицы.

Птицы относятся к яйцекладущим, т.е. развитие новых особей происходит в выводковой камере. Эмбриогенез включает период от оплодотворения до выхода из выводковой камеры. Эмбриогенез делится на два периода: зародышевый и плодный. Тип развития меробластический, т.е. не весь материал идет на построение зародыша, часть его клеток – на построение зародышевых оболочек.

Яйцеклетка – резко телолецитальная, т.е. содержит еще больше желтка, чем яйцеклетка рыб. Деятельная часть цитоплазмы с ядром расположена на анимальном полюсе, большая часть цитоплазмы заполнена желтком. Овогенез протекает в яичнике курицы. Созревшая клетка попадает в яйцевод, который открывается в клоаку, в нее же открывается пищеварительный канал и мочеотводящие пути.

- Оплодотворение у птиц внутреннее, в яйцеводе. Полиспермия. При этом только один сперматозоид попадает в деятельную часть цитоплазмы, остальные могут проникнуть только в цитоплазму с желтком. Ферменты акросом этих сперматозоидов расщепляют желток до мономеров, которые используются для питания зародыша.

Источник

Гаструляция у птиц

Гаструляция у птиц представляет довольно близкую модель процессам, имеющим место у высших хордовых, в том числе и у человека.

У птиц в результате дискоидального (меробластического) дробления образуется бластодиск. Он состоит из клеток неправильной формы, плотно прилегающих друг к другу и расположенных на огромной массе нераздробившегося желтка. Под влиянием ферментов клеток бластодиска часть желтка разжижается и образуется полость, заполненная жидкостью — бластоцель. Крыша этой бластулы представлена бластодиском, дно — нераздробившейся массой желтка. Бластоцель — подзародышевая полость.

Затем наступает гаструляция, состоящая из двух фаз. Первая фаза начинается до откладывания яйца и заключается в обособлении энтодермы путем деляминации клеток бластодиска. В результате возникает двуслойный зародыш. Верхний слой клеток дискобластулы приобретает призматическую форму и располагает?- ся в один правильный ряд. Нижний слой клеток дискобластулы сохраняет округлую или неправильную форму и лежит беспорядочно на желтке. Между клетками верхнего и нижнего слоя возникает полость — гастроцель.

Вторая фаза гаструляции начинается во второй половине первых суток инкубации. Бластодиск разрастается, в центре его выделяется зародышевый щиток, из которого в дальнейшем развивается тело зародыша. Окружающая зародышевый щиток часть дискобластулы представляет внезародышевый материал, в котором различают светлое и темное поле. Светлое поле расположено вокруг зародышевого щитка и состоит из клеток, отделившихся от желтка подзародышевой полостью в силу частичного использования желтка зародышем. Темное поле занимает периферию дискобластулы и состоит из клеток, плотно прилегающих к желтку и растущих по его поверхности. К этому моменту резко выражено разделение клеточного материала на зародышевую (зародышевый щиток) и внезародышевую (светлое и темное поле) часть.

В течение 24 часов насиживания или инкубации на зародышевом щитке в результате размножения клеток наблюдается перемещение их спереди назад по периферии зародышевого щитка. Оба потока клеток встречаются в центре у заднего конца зародышевого щитка, сливаются и перемещаются кпереди посредине зародышевого щитка. В результате образуется утолщенный тяж клеток, получивший название первичной полоски.

На переднем конце первичной полоски формируется утолщение— первичный узелок. В дальнейшем часть бластомеров, расположенных кпереди от первичного узелка, перемещается к последнему, подворачивается под эктодерму и формирует растущий кпереди между эктодермой и энтодермой головной или хордальный вырост — зачаток хорды.

Бластомеры задней половины зародышевого щитка смещаются к первичной полоске и через эту область погружаются под эктодерму, располагаясь в полости между эктодермой и энтодермой. Этот материал образует зачаток мезодермы — третьего зародышевого листка. Клетки хордального выроста размножаются и. перемещаются, занимая центральное положение между эктодермой

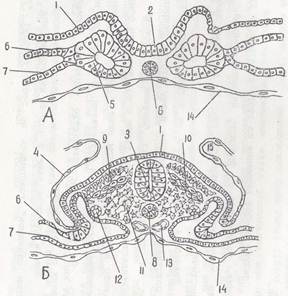

Рис.%6. Развитие комплекса осевых органов у птиц 1—эктодерма; 2 —нервный желобок; 3 — нервная трубка; 4 — амнион; 5 — сомиты; 6 — париетальный листок сплахнотома; 7 — висцеральный листок спланхнотома; 8 — хорда; 9 — дерматом; 10 — миотом; 11 — склеротом; 12 — нефротом; 13 — аорта; 14 — энтодерма; 15 — амниотическая складка и энтодермой в передней половине зародышевого щитка Вслед за этим клетки мезодермы также перемещаются в переднюю половину зародышевого щитка, располагаясь между эктодермой и энтодермой по бокам от хордального выроста. Это парахордальная мезодерма. Ее можно подразделить на дорзальную и вентральную.

По мере того как клетки первичной полоски уходят в закладки хорды и мезодермы на поверхности остается материал эктодермы и входящей в нее нервной пластинки. Таким образом, первичная полоска и головной узелок по своему значению соответствуют бластопору ланцетника, т. к. в этом месте проходит перемещение зародышевого материала, приводящее к образованию 3-зародышевых листков. Наиболее глубоко расположен зачаток кишечной энтодермы. Он непосредственно прилегает к поверхности желтка и находится во внутреннем слое дискобластулы.

К концу гаструляции в теле зародыша имеются все зачатки, из которых возникает типичный для хордовых комплекс осевых органов (рис. 6.).

Источник

Строение бластулы

Дробление приводит к образованию шарообразного зародыша – бластулы. Если образуется сплошной шар без полости внутри, то такой зародыш называют морулой. Образование бластулы или морулы зависит от свойств цитоплазмы. Бластула образуется при достаточной вязкости цитоплазмы, морула – при слабой вязкости. При достаточной вязкости цитоплазмы бластомеры сохраняют округлую форму и только в местах соприкосновения слегка сплющиваются. Вследствие этого между ними появляется щель, которая по мере дробления увеличивается, заполняется жидкостью и превращается в бластоцель. При слабой вязкости цитоплазмы бластомеры не округляются и располагаются тесно друг возле друга, щели нет и полость не образуется. Бластулы различны по своему строению и зависят от типа дробления.

Типы бластул

Различают пять типов бластул: целобластулу, амфибластулу, стерробластулу, дискобластулу и перибластулу. Целобластула образуется при полном равномерном дроблении из яйцеклеток гомолецитального типа (ланцетник). Бластодерма целобластулы состоит из одного ряда более или менее одинаковых бластомеров, внутри находится крупная полость – бластоцель. Бластодерма амфибластулы состоит из нескольких рядов клеток. Бластодерма в анимальной части тоньше, чем в вегетативной. Бластоцель меньших размеров, чем у ланцетника, и смещена к анимальному полюсу. Такого типа бластула образуется при полном неравномерном дроблении и характерна для круглоротых и земноводных. Стерробластула состоит из одного ряда крупных бластомеров, которые глубоко заходят в полость бластулы, бластоцель в связи с этим или очень малая, или отсутствует (некоторые членистоногие). Дискобластула образуется при неполном дискоидальном дроблении. Бластоцель в виде узкой щели находится между зародышевым диском и желтком. Крыша бластулы представлена бластодермой, а дно желтком. Такая бластула характерна для костистых рыб, пресмыкающихся и птиц. Бластодерма перибластулы состоит из одного ряда клеток, которые окружают желток. Полость в ней отсутствует. Перибластула наблюдается у некоторых насекомых.

Плацентарные млекопитающие

Сложные взаимоотношения зародыша с организмом матери устанавливаются у плацентарных млекопитающих. У плацентарных млекопитающих яйцеклетки практически лишены желтка и дробятся целиком. Дробление полное неравномерное. Правильной последовательности в увеличении числа бластомеров не наблюдается. Такое нарушение обусловливается очень ранним разделением бластомеров на зародышевые и внезародышевые. У некоторых млекопитающих уже с первых стадий дробления обозначаются более крупные темные зародышевые и светлые внезародышевые бластомеры. Деление зародышевых и внезародышевых бластомеров протекает независимо, в связи с чем нарушается его синхронность. Это приводит к тому, что увеличение общего количества бластомеров у млекопитающих выражается числами: 1, 2, 3, 5, 9, … или 1, 2, 4, 7, 10, …, а не кратными двум, как это наблюдается при полном и равномерном дроблении (наВ результате дробления образуется бластодермический, или зародышевый, пузырек, в котором внезародышевые бластомеры располагаются вокруг зародышевых. Пузырек соответствует бластуле, но по своему строению с ней не сходен. На этой стадии зародыш внедряется в стенку матки. Так как зародыш получает питательные вещества от матери, важно, чтобы контакт с ее организмом установился возможно раньше. Этот контакт и осуществляется при участии внезародышевых частей, отделяющихся уже на стадии дробления. В раннем обособлении зародышевого материала от внезародышевого заключается одна из особенностей развития млекопитающих. При помощи слоя клеток, который составляет внезародышевую часть бластодермического пузырька, сначала происходит укрепление зародыша в слизистой оболочке матки, а затем его питание. Этот клеточный слой называется трофобластом. Под его воздействием слизистая оболочка матки постепенно разрушается, и зародыш погружается в ее стенку. Продукты распада клеток стенки матки, а также выделения маточных желез служат питанием зародышу на ранних стадиях развития.пример, у ланцетника).

Гаструляция — это процесс образования зародышевых листков. Гаструляция у человека происходит в два этапа. Первый этап идет путем деляминации (расщепления), а второй — путем миграции.

В процессе первого этапа образуются два зародышевых листка (экто- и энтодерма), два провизорных органа (амнион и желточный мешок). Кроме того, непосредственно перед началом первого этапа происходит образование такого провизорного органа, как хорион. Формирование хориона — это второй этап в образовании плаценты.

Во время второго этапа образуется еще один зародышевый листок — мезодерма и его производное — мезенхима, провизорный орган — аллантоис и идет дальнейшее образование еще одного провизорного органа — плаценты: формируются третичные ворсинки хориона, которые в последующем соединяются с decidua basalis и формируют плаценту. Образуются осевые органы — хорда, нервная трубка, кишечная трубка, мезодерма.

Источник