Сибирская язва у животных

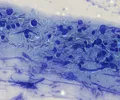

Сиби́рская я́зва (англ. anthrax, от греч. ἄνθραξ – уголь, карбункул), острая инфекционная болезнь животных , характеризующаяся тяжёлой интоксикацией организма, лихорадкой , септицемией, возникновением отёков и карбункулов , поражением кишечника , реже – лёгких . Болеют все виды сельскохозяйственных и многие виды диких животных, а также человек. Болезнь широко распространена в большинстве стран мира. В прошлом протекала в виде опустошительных эпизоотий , в настоящее время проявляется отдельными случаями, спорадически, но животные, как правило, болеют очень тяжело. Высокая летальность. Возбудитель – Bacillus anthracis. Неподвижная грамположительная спорообразующая аэробная палочка размером (5–8) – (1–1,5) мкм. В мазках располагаются одиночно, попарно или цепочками. Свободные концы палочек закруглены, а в цепочках концы, обращённые друг к другу, обрублены. Существует в трёх формах: капсульной Сибирская язва. Сибирская язва. (в организме больного животного или на специальных питательных средах ), вегетативной бескапсульной (на обычных питательных средах), споровой (во внешней среде и при длительном культивировании на питательных средах). Споры образуются при свободном доступе кислорода и температуре 15–42 °C. Растёт на обычных питательных средах: в мясо-пептонном бульоне образуются при 35–37 °С хлопья на дне пробирки; на мясо-пептонном агаре – характерные колонии R-формы, края которых (под микроскопом) напоминают локоны. Разжижает желатину, не вызывает гемолиза на кровяных средах. На средах с пенициллином сибиреязвенные бациллы приобретают форму шаров. Этот т. н. феномен жемчужного ожерелья используют для диагностических целей. С этой же целью применяют сибиреязвенный бактериофаг. Вегетативные формы возбудителя погибают при 55 °C через 40 мин, при кипячении – мгновенно; прямой солнечный свет убивает их за несколько часов; в желудочном соке погибают через 30 мин. Споры возбудителя очень устойчивы во внешней среде и могут сохраняться годами; погибают при кипячении через 45–60 мин, в автоклаве при 120 °C через 10 мин; устойчивы к дезинфектантам: 1%-ный раствор формалина или 10%-ный раствор едкого натра убивает споры через 2 ч, а 10%-ный раствор хлорной извести – через несколько минут. Для дезинфекции используют также 10%-ный однохлористый йод, 7%-ный раствор перекиси водорода, 2%-ный раствор глютарового альдегида.

Эпизоотологические данные

Наиболее восприимчивы к болезни овцы , крупный рогатый скот (КРС), лошади , олени , верблюды , буйволы , менее – свиньи . Собаки и кошки заболевают только при заражении большими дозами. Лабораторные животные (белые мыши, морские свинки, кролики) наиболее чувствительны к заражению.

Пути заражения

Источники возбудителя инфекции – больные животные, выделяющие его с калом, мочой, слюной. Факторы передачи возбудителя – обсеменённые им объекты внешней среды. Особенно опасны трупы животных, павших от сибирской язвы, а также кожа , шерсть, щетина, кости и рога этих животных. Недопустимо вскрытие сибиреязвенных трупов. В невскрытых трупах бациллы возбудителя погибают в течение 3 сут, a вскрытие трупа обеспечивает свободный доступ кислорода к органам и тканям, в которых содержится громадное количество бацилл. Последние под действием кислорода и тепла образуют споры, которые длительно сохраняются в почве и на окружающих предметах. Сибирской язве свойственна стационарность – неоднократное повторение вспышек болезни в ранее неблагополучных местностях ( пунктах ), что связано с длительным сохранением спор возбудителя во внешней среде. Возбудитель попадает в организм животного с кормами и водой. Заражению способствуют повреждения слизистых оболочек ротовой полости и глотки, а также снижение резистентности организма в результате голодания, перегревания, переохлаждения. Опасны корма животного происхождения и удобрения , приготовленные из недостаточно обеззараженных трупов животных, а также необеззараженные сточные воды мясокомбинатов, кожевенных заводов. Болезнь чаще возникает в весенне-летне-осенний сезон, что связано с пастбищным содержанием, когда животные теснее соприкасаются с почвой и подвергаются нападению кровососущих насекомых (зимой действие этих факторов исключено и болезнь возникает при использовании ранее инфицированных кормов); чаще животные заражаются при пастьбе на территориях, где находятся скотомогильники.

Схема распространения сибирской язвы. Схема распространения сибирской язвы. Патогенез

Схема распространения сибирской язвы. Схема распространения сибирской язвы. Патогенез

Через повреждённые слизистые оболочки или кожу сибиреязвенные бациллы попадают в лимфатическую систему, подавляя местные защитные механизмы, быстро размножаются и заносятся в лимфатические узлы . Проникая затем в кровь , они захватываются фагоцитами и попадают в различные органы, где фиксируются элементами лимфоидно-макрофагальной системы. Особенно интенсивно бациллы накапливаются в селезёнке , затем они снова поступают в кровь, вызывая септицемию, интоксикацию организма. Это сопровождается снижением содержания кислорода в крови, нарушением кислотно-щелочного равновесия, потерей способности крови к свёртыванию. В организме возбудитель образует капсулу, которая препятствует фагоцитозу бацилл и способствует их прикреплению к клеткам; выделяет токсин, разрушающий фагоциты и вызывающий отёк тканей в местах размножения возбудителя; продуцирует также протеазы, вызывающие распад клеточных белков.

Клиническая картина

Инкубационный период 1–3 дня. Различают септицемическую и карбункулёзную формы болезни. В зависимости от локализации процесс протекает с преимущественным поражением кожи, кишечника, лёгких и глотки. Различают молниеносное (сверхострое), острое, подострое, хроническое и абортивное течения. При молниеносном течении (бывает у овец, коз, лошадей, КРС) отмечают возбуждение, повышение температуры тела, учащение пульса и дыхания, синюшность видимых слизистых оболочек. Длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов. Температурная реакция в большинстве случаев остается незамеченной. Животное внезапно падает и в судорогах погибает. Острое течение (характерно для КРС и лошадей) проявляется повышением температуры тела до 42 °С, угнетением, отказом от корма, прекращением или резким сокращением лактации у коров , дрожью, нарушением сердечной деятельности, синюшностью видимых слизистых оболочек, на конъюнктиве появляются кровоизлияния. Описаны отёки в области глотки и гортани. У КРС наблюдают тимпанию, у лошадей – колики; у беременных возможны аборты . Болезнь длится 2–3 сут. Подострое течение характеризуется теми же клиническими признаками и отличается лишь длительностью болезни – до 6–8 дней. Хроническое течение проявляется прогрессирующим исхуданием, инфильтратами под нижней челюстью и поражением подчелюстных и заглоточных лимфатических узлов. Болезнь длится 2–3 месяца. Редко встречается абортивное с невысоким подъёмом температуры тела, которое заканчивается выздоровлением. Сибиреязвенные карбункулы находят при остром и подостром течениях на месте первичного внедрения возбудителя или вторично в других участках тела. Появляется резко очерченный, твёрдый, болезненный отёк кожи и подкожной клетчатки. Затем он приобретает вид диффузной, тестообразной, холодной и безболезненной припухлости, центр которой некротизируется и изъязвляется. Поражение кишечника сопровождается высокой температурой и характеризуется коликами, запорами, сменяющимися поносом. В отличие от других видов животных, у свиней сибирская язва протекает в виде ангины . Воспаление в области глотки сопровождается опуханием шеи, глотание и дыхание затрудняются, появляются кашель, сопение. Нередко у свиней болезнь протекает без выраженных признаков и диагностируется лишь при послеубойном осмотре туши.

Диагностика и лечение

Диагностика сибирской язвы затруднительна: клинические признаки не всегда характерны; вскрытие противопоказано; методы прижизненной диагностики (серологические и аллергические) не применяют из-за скоротечности болезни. Поэтому диагноз базируется на эпизоотологических и клинических данных, а также на результатах бактериологических исследований. Поражение животных любого вида и возраста, характерная сезонность, приуроченность к ранее неблагополучным территориям, внезапность заболевания, как правило, острое или подострое течение, лихорадка, наличие карбункулов, тяжёлое общее состояние, гибель в короткий срок, вздутие трупа, отсутствие трупного окоченения, кровянистое истечение из естественных отверстий – всё это дает основание подозревать сибирскую язву. Эти же признаки позволяют заподозрить сибирскую язву и у вынужденно прирезанного животного. Дифференциальный диагноз: исключают пастереллёз , эмкар , злокачественный отёк, брадзот , энтеротоксемию и пироплазмидозы по результатам эпизоотологических, клинических и лабораторных исследований. Для лечения применяют гипериммунную противосибиреязвенную сыворотку, гамма-глобулин, антибиотики (пенициллин, стрептомицин, ампициллин, тетрациклин, эритромицин) или их сочетания в соответствующих дозах. При карбункулёзной форме проводят местное противовоспалительное лечение.

Иммунитет

После переболевания сибирской язвой у животных возникает стойкий и длительный иммунитет . Он вырабатывается в ответ на воздействие сибиреязвенного токсина, в состав которого входят протективный (иммуногенный), отёчный и летальный факторы. В настоящее время в РФ используют противосибиреязвенную вакцину из штамма 55-BнииВВим. Для пассивной иммунизации применяют гипериммунную сыворотку, а также выделенные из неё гамма-глобулины.

Профилактика и меры борьбы

Профилактические мероприятия состоят в выявлении, учёте и обеззараживании мест захоронения сибиреязвенных трупов, поголовной ежегодной вакцинации животных в ранее неблагополучных и угрожаемых по сибирской язве пунктах. При возникновении сибирской язвы в хозяйствах проводят осмотр животных, термометрию; больных и подозрительных по заболеванию изолируют и лечат; вакцинируют всех остальных животных. Трупы немедленно сжигают (закапывать сибиреязвенные трупы или сбрасывать их в ямы Беккари запрещено), проводят тщательную уборку и дезинфекцию помещений и территорий. На хозяйство накладывают карантин , который снимают через 15 дней после последнего случая падежа или выздоровления животного (при отсутствии реакции на прививки) и проведения всех заключительных мероприятий. Олесюк Анна Петровна , Табакова Лилия Петровна

Источник

Схема распространения сибирской язвы. Схема распространения сибирской язвы. Патогенез

Схема распространения сибирской язвы. Схема распространения сибирской язвы. Патогенез