Чем мозг животного отличается от мозга человека

«Человеческие» признаки строения мозга. Признаки человеческого мозга. Признаки мозга человека

После всего сказанного о строении центральной нервной системы можно отметить «человеческие» признаки строения мозга, т. е. специфические черты строения его, отличающие человека от животных .

1. Преобладание головного мозга над спинным. Так, у хищных (например, у кошки) головной мозг в 4 раза тяжелее спинного, у приматов (например, у макак) — в 8 раз, а у человека — в 45 раз (масса спинного мозга 30 г, головного — 1500 г). Спинной мозг составляет у млекопитающих 22 — 48% массы головного мозга, у гориллы — 5 — 6 %, у человека — только 2 %.

2. Масса мозга. По абсолютной массе мозга человек не занимает первого места, так как у крупных животных мозг тяжелее, чем у человека (1500 г): у дельфина — 1800 г, у слона — 5200 г, у кита — 7000 г. Чтобы вскрыть истинные отношения массы мозга к массе тела, используют так называемый квадратный указатель мозга, т. е. произведение абсолютной массы мозга на относительную. Этот указатель позволил выделить человека из всего животного мира. Так, у грызунов он равен 0,19, у хищных— 1,14, у китообразных (дельфин) — 6,27, у человекообразных обезьян — 7,35, у слонов — 9,82 и, наконец, у человека — 32,0.

3. Преобладание плаща над мозговым стволом, т. е. нового мозга (neencephalon) над древним (paleencephalon).

4. Наивысшее развитие лобной доли большого мозга. На лобные доли приходится у низших обезьян 8 — 12% всей поверхности полушарий, у антропоидных обезьян — 16 %, у человека — 30 %.

5. Преобладание новой коры полушарий большого мозга над старой.

6. Преобладание коры над подкоркой, которое у человека достигает максимальных цифр: кора составляет 53,7 % всего объема мозга, а базальные ядра — только 3,7 %.

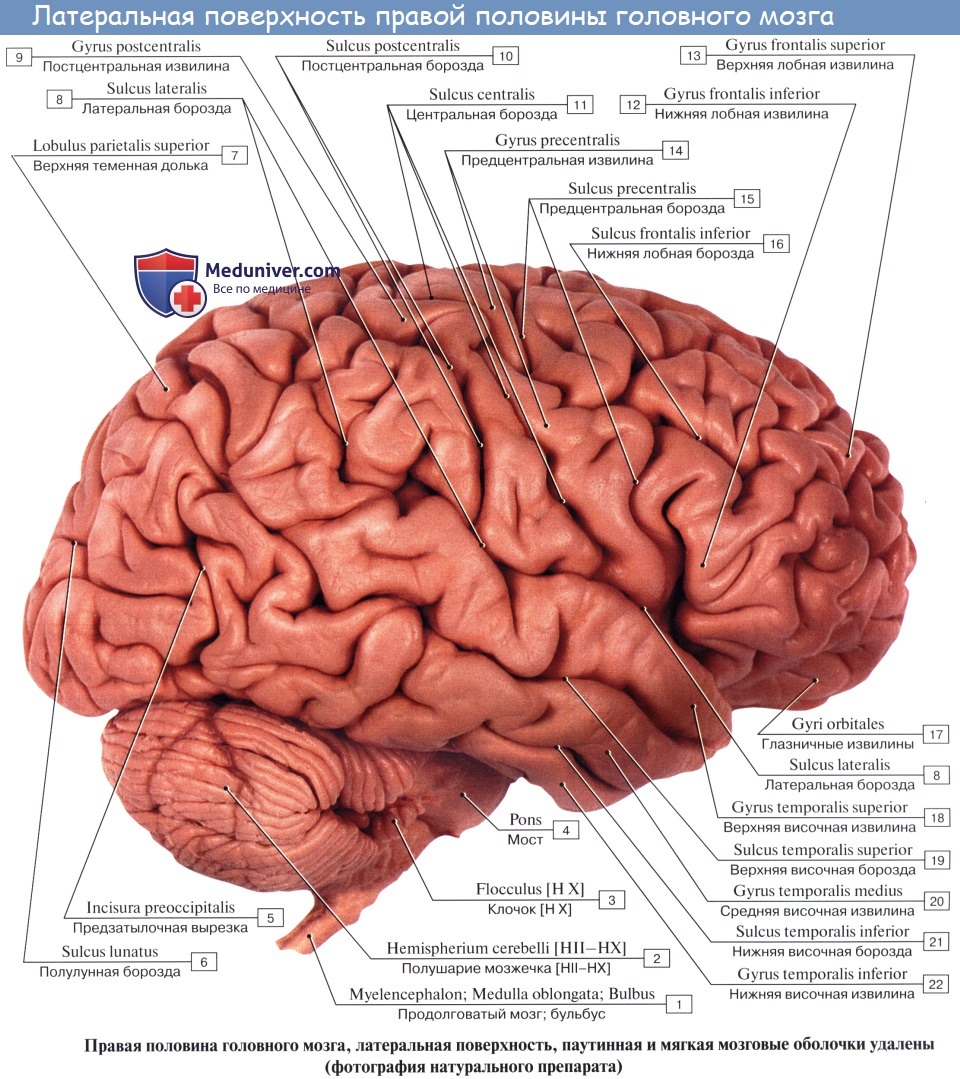

7. Борозды и извилины увеличивают площадь коры серого вещества, поэтому чем больше развита кора полушарий большого мозга, тем больше и складчатость мозга. Увеличение складчатости достигается большим развитием мелких борозд третьей категории, глубиной борозд и их асимметричным расположением. Ни у одного животного нет одновременно такого большого числа борозд и извилин, при этом столь глубоких и асимметричных, как у человека.

8. Наличие второй сигнальной системы, анатомическим субстратом которой являются самые поверхностные слои мозговой коры.

Подводя итоги изложенному, можно сказать, что специфическими чертами строения мозга человека, отличающими его от мозга самых высокоразвитых животных, является максимальное преобладание молодых частей центральной нервной системы над старыми: головного мозга над спинным, плаща над стволом, новой коры над старой, поверхностных слоев мозговой коры над глубокими.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 30.7.2020

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

Отличие человеческого мозга от мозга животных

Сравнивая строение и функции мозга животных и человека, мы можем задать вопрос: в чём же особенность мозга человека? Мы не имеем такого острого зрения, как у орла, нe умеем бегать так быстро, как гепард, не умеем летать, как птицы. Но крылья, зоркие глаза, быстрые ноги — это дар природы. Человеку же дано другое, гораздо большее — разум, который восполняет всё, недоданное природой. Нет особой зоркости, но есть бинокль, телескоп и микроскоп, нет особой резвости — есть машины и велосипеды, нет крыльев — есть дельтапланы и космические корабли. Разум не только компенсируют отсутствие любых природных приспособлений, по и ускоряет продвижение вперед — от возникновения жизни на Земле до появления крылатых существ прошли сотни миллионов лет, а от возникновения разумного человека до космических полётов значительно меньше (по современным данным, возраст Homo sapiens — около 20 000 лет). Одним из наиболее интересных показателей нервной системы человека является её изменчивость (С.В. Савельев, 1998). В частности, это характерно для головного мозга человека. Он различается у мужчин и женщин, у различных рас, этнических групп и даже внутри одной семьи. Эти различия весьма устойчивы. Они сохраняются из поколения в поколение и могут быть важной характеристикой изменчивости мозга человека как биологического вида. Вес мозга у новорожденных составляет примерно 350 г, у взрослых мужчин он равен в среднем 1400 г. Мозг достигает максимального веса между 18 и 30 годами. Удельный вес мозга с сосудами у человека равен приблизительно 1,03. Исследователи собрали колоссальный материал и обнаружили, что каждая раса имеет «свой» средний вес мозга:

Существует устойчивая весовая и анатомическая разница между мужским и женским мозгом. Вот средние показатели веса мозга в Европе:

Масса головного мозга человека непостоянна. Она меняется на протяжении всей жизни. Сразу после рождения головной мозг постепенно увеличивается. У европейцев начала XX века он достигал максимальной массы к 20-летнему возрасту. Между 20 и 50 годами масса мозга остаётся постоянной, а после 50 лет начинает постепенно уменьшаться. Это уменьшение составляет примерно 30 г на каждые последующие десять лет жизни. Между 50 и 85-90 годами оно может составлять 100-200 г. В настоящее время наибольшая масса головного мозга у большинства европейских народов и американцев отмечается в 25 лет. Интересно, что у японцев мозг достигает максимальной массы в период от 30 до 40 лет.

Общее строение нервной системы человека

Для того чтобы поведение человека было успешным, необходимо, чтобы его внутренние состояния, внешние условия, в которых человек находится, и предпринимаемые им практические действия соответствовали друг другу. На физиологическом уровне функцию объединения (интеграции) всего этого обеспечивает нервная система. Нервная система подразделяется на центральные и периферические отделы (Э.Д. Морен-ков, 1998). Центральная нервная система (ЦНС) представлена головным и спинным мозгом. Она защищена костной тканью черепа и позвоночника и окружена оболочками. Внутри неё находится система полостей и щелей, получивших название желудочков мозга и заполненных спинномозговой жидкостью. Головной мозг включает:

• большой, или конечный, мозг, который присоединяется к стволу посредством переходного отдела — промежуточного мозга.

Ствол мозга, в свою очередь, состоит из продолговатого мозга, прилегающего к нему моста и следующего затем среднего мозга. Мозжечок может рассматриваться как дорсальный придаток ствола на уровне моста, вместе с которым он составляет нижний мозг. Промежуточный и конечный мозг являются образованиями переднего мозга. Спинной мозг составляет около 2 % от общего веса мозга, мозжечок — около 10 %, стволовые структуры — немногим менее 6 %. Остальное, т. е. почти 180 % веса мозга, приходится на конечный мозг. Если рассматривать его сверху, то видны разделённые продольной щелью большие полушария, которые прикрывают другие отделы мозга. Наружная зона полушарий представлена серым веществом — корой, организованной в слоистую структуру. Площадь поверхности коры конечного мозга находится чаще всего в пределах 1000—1200 см2 . Из них лишь около 1/2 находится действительно на поверхности полушария, а остальное скрыто в глубине многочисленных борозд. Периферическая нервная система образована черепномозговы-ми и спинномозговыми нервами, а также сенсорными и вегетативными узлами — ганглиями, представляющими собой скопления нервных клеток, волокон и сопровождающей их ткани. С функциональной точки зрения выделяют соматическую и вегетативную нервные системы. Последняя состоит из симпатического и парасимпатического отделов, центральные части которых расположены, соответственно, в грудопоясничной области спинного мозга и в стволе (в продолговатом и среднем мозге), а также в крестцовой части спинного мозга.

Строение мозга у животных разных видов неодинаково. У предков млекопитающих, как и у современных рептилий, кора больших полушарий была очень слабо дифференцирована. Но на пути от рептилие-подобных предков до современных млекопитающих произошло значительное увеличение коры мозга по сравнению с другими структурами, которые, конечно, тоже подверглись изменениям по размерам, форме, объёму. При этом степень увеличения коры мозга отличает приматов от других млекопитающих, а человека — от остальных приматов. Соотношение площади коры мозга у мыши, макаки и человека 1:100:1000, а соотношение объёмов коры головного и спинного мозга у крыс и человека — 31:35 и 77:2 соответственно.

Источник

Нейробиологи нашли истинное различие между мозгом человека и животного

Исследователи Лестерского университета нашли доказательство того, что человеческий мозг использует одни и те же нейроны для хранения всех воспоминаний. А предыдущая версия о том, что мозг использует различные нейроны, не верна.

Предыдущие данные показали, что животные используют так называемое «разделение паттернов», чтобы хранить воспоминания в отдельных группах нейронов в гиппокампе. Это избавляет от смешения и путаницы. Считалось, что люди кодируют информацию так же.

Новое исследование ученых из Университета Лестера, показывает, что та же самая группа нейронов в гиппокампе хранит все воспоминания. Это ключевое различие может быть единственным фактором, который позволил нашему интеллекту превзойти животных.

«В отличие от ожидаемых при регистрации активности отдельных нейронов данных, мы обнаружили, что существует альтернативная модель разделения паттернов, хранящая наши воспоминания», – рассказал профессор нейробиологии Родриго Кирога на страницах журнала Trends in Cognitive Sciences.

Новаторские результаты основаны на анализе сканирования мозга людей, крыс и обезьян. Разделение паттернов – широко принятая учеными теория, подкрепленная наблюдениями у животных, но никогда не наблюдаемая в человеческом мозге.

«Предыдущие исследования на людях были в основном получены с использованием функционального магнитно-резонансного изображения (фМРТ), которое не позволяет регистрировать активность отдельных нейронов. Когда мы записали активность отдельных нейронов, мы обнаружили нечто совершенно отличное от того, что было замечено у животных. Это вполне может стать краеугольным камнем человеческого интеллекта», – сказал Кирога.

Исследование показало, что отсутствие разделения паттернов в кодировании памяти является жизненно важным отличием человеческого мозга. Это имеет глубокие последствия для когнитивных способностей, которые делают человека самым умным в животном мире.

«Существует более чем 50-процентная вариабельность размера мозга у людей с сопоставимым интеллектом, а у других животных мозг сравним с человеческим и даже больше. Скорее всего, когнитивный разрыв между людьми и другими видами обусловлен не количеством нейронов в определенной области или специфическими анатомическими различиями, а различиями в принципах кодирования нейронов, лежащих в основе функционирования человеческого мозга. Наши мысли зависят от наших воспоминаний, и то, как мы их храним, должно влиять на наши когнитивные способности», – заключил ученый.

Ранее нейробиологи рассказали, как «перепрограммировать» мозг на полезную еду. Американские нейробиологи нашли в орбитофронтальной коре мозга особые нейроны, изменяя активность которых можно сделать полезную пищу привлекательнее вредной и калорийной.

Источник