Основные методы экономической оценки экологических благ и природных ресурсов

Экономическая оценка природных ресурсов – это определение в денежном выражении эффекта (ценности) от использования природных ресурсов в заданных социально-экономических условиях.

Основными методами экономической оценки природных ресурсов являются: затратный подход; рентный подход; результативный подход; воспроизводственный подход; рыночный подход; концепция полной экономической ценности.

При затратном подходе экономическая оценка зависит от величины затрат на добычу, освоение или использование природных ресурсов. В ее основе лежат два варианта расчета затрат: 1) метод оценки по прямым затратам, предполагающий суммирование издержек на освоение и использование источника ресурса и 2) метод оценки по издержкам, включающий наряду с оценкой прямых затрат оценку ущерба окружающей среде, вызванного эксплуатацией данного ресурса.

Этот подход особенно широко используется для оценки минерально-сырьевых ресурсов. Однако он имеет серьезный недостаток: ресурс лучшего качества, расположенный в более удобном для освоения и использования месте, получает менее высокую оценку (имеет меньшую экономическую ценность). Кроме того, данный подход, как правило, не учитывает экологическую значимость природного ресурса.

Рентный подход основан на предположении, что ресурсы данного вида имеют разную продуктивность в зависимости от их количества, качества и местоположения. В результате при использовании природного ресурса более высокого качества по сравнению с самым худшим возникает дополнительный экономический эффект – дифференциальная рента.

Она рассчитывается по принципу замыкающих затрат – предельных издержек, которые готово нести общество ради дополнительной единицы данного ресурса. В соответствии с этим подходом худшие источники ресурсов получают нулевую оценку, хотя их использование является экономически целесообразным.

В реальной экономической жизни рента – это доход, который получает собственник природного ресурса, сдавая его в аренду или эксплуатируя самостоятельно. Согласно рентному подходу, именно этим доходом и определяется ценность природного ресурса. В зависимости от своих характеристик, природные ресурсы способны приносить своим владельцам разные доходы, но максимальный рентный доход возможен только при наилучшем из возможных способов их использования.

Новым подходом в теории ренты является «динамическая рента» дифференцированные эффекты использования природных ресурсов, распределенные во времени. Поскольку текущая добыча ресурса ухудшает возможности его будущей добычи, предлагается компенсировать рост будущих затрат уже сегодня, то есть включать в текущие издержки даже те затраты, которые возникнут в будущем.

Главным преимуществом рентного подхода по сравнению с затратным является то, что здесь учитывается ограниченность природного ресурса. Однако область его применения ограничена земельными и минерально-сырьевыми ресурсами.

При использовании результативного подхода экономическую оценку получают лишь те природные ресурсы, которые приносят доход. Тогда ценность ресурса определяется денежным доходом от реализации продукции, получаемой от использования данного ресурса. Этот подход применяется главным образом при оценке лесных ресурсов.

В соответствии с воспроизводственным подходом ценность природного ресурса определяется величиной затрат, необходимых для его воспроизводства на определенной территории. Данный подход применяется, как правило, в отношении биологических и земельных ресурсов. Кроме того, его можно применять для экономической оценки ассимиляционного потенциала окружающей среды. Однако следует учитывать, что истощенный или деградировавший ресурс может получить более высокую экономическую оценку, чем ресурс высокого качества.

Экономическая оценка отдельных видов природных ресурсов имеет самостоятельное практическое значение. Ее результаты представляют интерес для определенных видов хозяйственной деятельности и служат основой для составления кадастров природных ресурсов.

Понравилась статья? Не забудь поделиться с друзьями:

Источник

8.6. Оценка природных ресурсов и экономико-экологического ущерба

В настоящее время нельзя исчислять затраты на то или иное производство, не учитывая затраты на охрану природы и ущерба, наносимого окружающей среде. Отсутствие денежной оценки природных ресурсов, зачастую неверно и узко понимаемое, никак не может быть оправдано с народнохозяйственных позиций. Природные ресурсы, являясь экономической категорией, выступают в качестве специфических фондов. При стоимостной оценке элементов природной среды необходимо учитывать множество факторов: экономических, технических, географических, геологических и т.д.

На оценку природной среды также оказывают влияние и экономико-экологические факторы, такие как ограниченность и возобновляемость, заменяемость, качественная характеристика (плодородие, содержание полезного вещества и т.д.). Поэтому различные виды ресурсов, природообразований в окружающей естественной среде должны по-разному оцениваться. В последнее время ученые сходятся во мнении, что экономическая оценка ресурсов – это денежное выражение их ценности, в ее основе лежит теория стоимости. Давая денежную оценку природным ресурсам, нельзя не учитывать затраты на их освоение.

Если используются невоспроизводимые ресурсы, в оценку следует включать затраты по созданию их заменителей. Оценку месторождения ресурсов по смешанной методике обозначим полными затратами через Z. Тогда оценка единицы природного ресурса, извлекаемого из месторождений (У), будем исчислять по формуле

, руб.

где – затраты предприятий (переменные платежи) за использование единицы природного ресурса (А);

З1 ,З 2 и З3 – затраты будущего, вносимые предприятиями и аккумулируемые государством (постоянные платежи) за использование единицы природного ресурса (В);

n – величина запасов месторождения в натуральном выражении (т, кг и т.д.);

t – время, через которое возникает потребность в затратах З1, З2, З3.

Затраты А будут обеспечивать воспроизводство издержек добывающих предприятий и компенсировать ущерб от эксплуатации того или иного месторождения. Они будут зависеть от запасов месторождения, его качества, организации труда добывающего предприятия, то есть могут изменяться. Назовем их переменными.

Затраты В (постоянные затраты) предназначаются для искусственного воспроизводства либо замены того или иного ресурса по мере исчерпания. Именно эти затраты (В) позволяют компенсировать потерю ресурса, в котором нуждается производство. Они обеспечат непрерывность производства в будущем, когда месторождение иссякнет. Экологизация производственного процесса должна привести к тому, что затраты А и В станут неразрывными.

Для воспроизводства ресурсов (лес, рыба и т.д.) следует учитывать естественный прирост (Е) и объем добычи (Тр) в год. При этом объем добычи ресурса не должен превышать его естественный прирост, иначе через tB лет при имеющимся объеме добычи воспроизводимый ресурс исчезнет. В этом случае tB будет исчисляться по формуле

,

где V – общие запасы воспроизводимого ресурса. Для современного общества характерно, когда для некоторых воспроизводимых ресурсов ТР>E.

Например, в настоящее время вырубка лесов идет со скоростью, превышающей естественный прирост древесины. Это означает, что общество будет вынуждено воспроизводить древесину искусственным путем либо искать ее заменитель. В случае невоспроизводимости ресурсов через tH лет при изменяющемся объеме добычи (эксплуатации) ТР и запасе ресурса V 1 месторождение будет исчерпано. В этом случае tH будет исчисляется по формуле

, шт.

Зная время, в течение которого будет исчерпан тот или иной ресурс (tB или tH), общество должно координировать производственную деятельность предприятий в масштабе страны.

При этом будут осуществляться экономия ограниченных ресурсов, поиски путей их восстановления, замены и т.д. Расширение воспроизводства минерально-сырьевой базы предполагает значительное (20-30 лет) временное опережение среднегодовых приростов разведанных запасов над потребителями в соответствующем сырье. Важно разработать научно обоснованные долгосрочные прогнозы. Если же воспроизводство некоторых природных ресурсов будет недостаточно учтено, это может привести к нарушению пропорциональности, подрыву расширенного воспроизводства в целом. В результате этого уже сегодня между различными природными ресурсами, используемыми на предприятиях во многих отраслях, необходимо разработать отлаженную систему воспроизводства. Так, например, одни природные ресурсы нужно воспроизводить быстрее, чем другие, что должно находить отражение в экономической политике государства.

В потреблении природных ресурсов необходимо отдавать предпочтение возобновляемым, не изымая их сверх меры. Важным фактором роста эффективности общественного производства, экономии труда стало бы удлинение срока службы продукции, изготовленной из природных ресурсов. Это позволило бы не только сохранить часть нетронутой природы, но и сберечь труд. Ущерб природной среде наносится не только в результате вырубки лесов, организации судоходства, интенсивного ведения сельского хозяйства, но и другой производственной деятельности. Он проявляется в многообразных формах, на всех уровнях развития народного хозяйства.

Эколого-экономический ущерб отражает возможные народно-хозяйственные потери от природопользования и представляет собой сумму дополнительных затрат на воспроизводство и восстановление отдельных видов ресурсов в данном регионе до уровня, предшествовавшего осуществлению природоохранных мероприятий.

Следует иметь ввиду, что ущерб – это не реальные материальные блага, не созданная стоимость, а материальные блага и стоимость, которые могли бы быть созданы в процессе эксплуатации окружающей среды. Поэтому ущерб – это не часть совокупного общественного продукта. Затраты, направленные на компенсацию ущерба, непроизводительны. Затраты же, направленные на предотвращение экономико-экологического ущерба, производительны. Первые пассивны, вторые активны.

Отношение ущерба (У), причиненного нерациональным природопользованием, в стоимостном выражении ко всему создаваемому совокупному общественному продукту (СОП) будет показывать уровень развития охраны природной среды, а также степень отрицательного воздействия производственной деятельности на природу (К):

.

Чем меньше это отношение, тем на более высоком уровне находится природопользование. При этом (К) будет зависеть от структуры СОП. Чем меньше экологически опасной продукции производится обществом, тем меньше ущерб, а значит, воздействие производственной деятельности на окружающую среду. Это означает, что в идеале К 0. Это возможно будет тогда, когда будет создана принципиально новая экологическая технология.

Для характеристики нерационального природопользования применяют показатели ущербности (УС) (их называют еще коэффициентами вредного действия), которые отражают величину ущерба от выпуска единицы продукции. Вместе с тем в настоящее время следует отличать ущерб от потребляемости (ущерб от потребления единицы продукции) (Уп).

Важно отметить, что ущерб можно исчислить на всех уровнях народного хозяйства: на уровне предприятия, объединения, министерства, отрасли, региона. На уровне предприятия УС, УП не совпадают. Ущерб обществу от выпуска продукции и удовлетворения потребностей в той или иной продукции составит (УС + УП)· V, где V – объем производства.

Экономико-экологический ущерб зависит от различного рода факторов, которые могут увеличивать его или уменьшать: уровня развития производительных сил общества (ПСО), отраслевой структуры народного хозяйства, свойства самой природной среды (климатических условий, плодородия почвы, биопродуктивности) и степени ее использования (освоения), токсичности загрязнителя, который попадает в среду, времени неблагоприятного воздействия на среду.

При массовом производстве экологической техники будет происходить снижение ее стоимости. Поэтому, если тенденция к росту ущерба преобладает, то эффективность экологической техники (как отношение предотвращеного ущерба к стоимости очистных сооружений) будет расти. Именно это и следует учитывать при создании хозрасчетного механизма охраны природной среды.

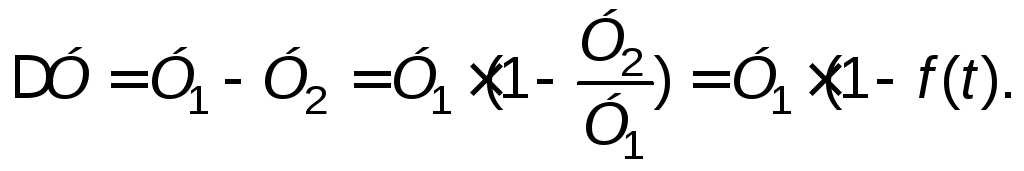

Если в начале деятельности предприятие причиняло ущерб природе, равны У, то через t лет, после реконструкции и совершенствования экологической техники, ущерб снизится до У2. Это равнозначно экономии части продукта на величину

Ввиду того, что У1>У2, функция f (t) будет изменяться следующим образом: 1 f(t) 0.

В начальный момент освоения при f(t) = 1 У=У1, в конечный момент освоения при f (t) = 0 У=У1.

Таким образом, общая экономическая эффективность капитальных вложений на природоохранные мероприятия (Э) будет определяться по формуле

где К – капитальные вложения на ликвидацию ущерба (У), который наносится предприятием.

Источник