Эмиссия при природном газе

Снижение углеродоёмкости экономики России, создание условий для перехода на низкоуглеродный или энергоэффективный путь развития отраслей приведет к сокращению объема выбросов парниковых газов. Одним из вариантов решения этой проблемы является применение возобновимых источников энергии, у которых отсутствует эмиссия парниковых газов в процессе эксплуатации. Метод «оценки жизненного цикла» позволяет провести комплексную экологическую оценку, в том числе выбросы парниковых газов. Были выполнены исследования выбросов парниковых газов в процессе жизненного цикла возобновляемых энергоустановок – ветровой, солнечной, мини-ГЭС, биогазовой, на твердооксидных топливных элементах и, для сравнения, традиционной газопоршневой энергоустановки. Выявлено, что основной вклад в выбросы парниковых газов вносит процесс сжигания топлива на газопоршневых энергоустановках, который в 800 раз выше, чем при производстве энергоустановок. Минимальные удельные выбросы парниковых газов имеют мини-ГЭС. Поэтому применение нетрадиционных источников энергии позволит уменьшить объем парниковых газов.

2. Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 22.04.2015 N 716-р).

3 Маслеева О.В., Пачурин Г.В. Комплексная экологическая оценка жизненного цикла малой распределенной и возобновляемой энергетики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 8 – С. 81–86.

4. Маслеева О.В., Воеводин А.Г., Пачурин Г.В. Тепловое воздействие альтернативных источников на окружающую среду // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 3. – С. 51–54.

5. Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (утв. распоряжением Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р).

6. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990–2010 гг. Часть 1. – М.: Росгидромет, Институт Глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, 2012. – 386 с.

7. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГИЭК / под ред. С. Иглестона. Т. 2: Энергетика. – Хаяма (Япония): ИГЕС, 2006. – 321 с.

8. Соснина Е.Н., Маслеева О.В., Пачурин Г.В., Крюков Е.В. Экологическая оценка процесса производства возобновляемых источников энергии // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 174–180.

9. Соснина Е.Н., Маслеева О.В., Пачурин Г.В., Кечкин А.Ю., Головкин Н.Н. Экологические проблемы возобновляемых источников энергии: монография /

Е.Н. Соснина [и др.]; под общей ред. Г.В. Пачурина; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2014. – 164 с.

10. Соснина Е.Н.Маслеева О.В., Крюков Е.В. Сравнительная экологическая оценка установок нетрадиционной энергетики // Теплоэнергетика. – 2015. – № 8. – С. 3–10.

В апреле 2015 г. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Концепцию формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в РФ [2]. Данное распоряжение направлено на снижение углеродоёмкости российской экономики, в том числе на создание условий для перехода на низкоуглеродный (энергоэффективный) путь развития отраслей национальной экономики на период до 2020 года и с перспективой до 2030 года.

В целях реализации мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % объема указанных выбросов в 1990 г. распоряжением Минприроды от 16.04.2015 № 15-р введены «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации ПГ объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации» [5]. Методические рекомендации включают оценки выбросов парниковых газов для секторов «Энергетика», «Промышленные процессы и использование продукции», «Сельское хозяйство» и «Отходы».

Одним из путей снижения эмиссии парниковых газов является более широкое применение альтернативных источников энергии, таких как ветровые, солнечные энергоустановки, мини-ГЭС [4, 9].

Для сравнения альтернативных и традиционных источников энергии по воздействию на окружающую среду возможно применение метода оценки жизненного цикла (ОЖЦ). ОЖЦ распространяется на экологические аспекты и потенциальные воздействия на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукции от добычи сырья, производства и использования до переработки по окончании срока службы, повторного использования и заключительной утилизации [3, 8, 10].

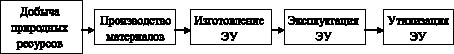

Схема жизненного цикла представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема жизненного цикла ЭУ

Входные данные могут включать в себя данные об использовании минеральных ресурсов и поставке энергии.

Категории воздействия на окружающую среду при ОЖЦ могут быть следующие: химическое загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы, физическое загрязнение.

Комплексная экологическая оценка жизненного цикла включает в себя рассмотрение потребления природных ресурсов, потребления электроэнергии и уровень загрязнения окружающей среды. Одной из составляющих оценки загрязнения окружающей природной среды является эмиссия парниковых газов на всех этапах жизненного цикла возобновляемых источников энергии. При оценке учитывается эмиссия парниковых газов: углекислого газа (CO2), оксидов азота (NOx), метана (CH4), фторидов (CF4, C2F6) [1]. Расчет эмиссии парниковых газов был выполнен в соответствии с методикой [5]. Для расчета эмиссии парниковых газов, образующихся при сжигании топлива для энергетических целей, используется сектор «Энергетика». При расчете учтены следующие парниковые газы: углекислый газ, закись азота и метан.

Выбросы двуокиси углерода при стационарном сжигании топлива являются результатом высвобождения углерода из топлива в ходе его сгорания и зависят от содержания углерода в топливе. Расчет эмиссии СО2 для каждого вида топлива производится по формуле

где Е – годовой выброс СО2 (т/год); М – фактическое потребление топлива за год (т/год); K 1 – теплотворное значение топлива, для природного газа K1 = 0,03371?1012 Дж/т, для биогаза K1 = 0,022?1012 Дж/т; K2 – коэффициент эмиссии углерода, для природного газа и биогаза K2 = 14,96 т/1012 Дж; K3 – коэффициент окисления углерода в топливе (для учета неполного сгорания топлива), для природного газа и биогаза K3 = 0,995; 44/12 – коэффициент пересчета углерода в углекислый газ.

Расчет эмиссии метана и закиси азота для каждого вида топлива производится по формуле

где Еi – годовой выброс парникового газа (т/год); М – фактическое потребление топлива за год (т/год); K1 – теплотворное значение топлива (Дж/т); K4 – коэффициенты эмиссии парниковых газов, для СН4 K4 = 5 кг/1012 Дж и для N2O K4 = 0,1 кг/1012Дж.

Для сектора «Производственные процессы» расчет выбросов парниковых газов выполняется по формуле

где Ei – годовой выброс в атмосферу i-го газа (т/год); Мi – данные о деятельности (количественная характеристика деятельности, приводящей к выбросу за определенный период, обычно за год) (т/год); Ki – коэффициент выброса (удельный выброс i-го парникового газа на тонну продукции).

При расчете эмиссии парниковых газов учитывается потенциал глобального потепления для каждого вещества. Потенциал глобального потепления оценивает радиационное (разогревающее) воздействие молекулы парникового газа относительно двуокиси углерода, осредненное за выбранный период времени после эмиссии. Потенциалы глобального потепления для парниковых газов приведены в табл. 1.

Потенциалы глобального потепления (ПГП) для парниковых газов

Источник

Эмиссия парниковых газов в газовой промышленности

Мировая общественность ведет активный поиск вариантов развития экономики в условиях глобального изменения природной Среды и климата под воздействием возрастающих эмиссий в атмосферу планеты парниковых газов.

К “парниковым” относится большая группа газообразных веществ, включая оксиды углерода, метан, оксиды азота и др., которые различаются потенциалом своего глобального воздействия не только из-за химической природы, но и времени их жизненного цикла в атмосфере.

Среди антропогенных источников эмиссии этих газов основное место занимают объекты энергетики, которые в настоящее время примерно на 88% функционируют на базе использования ископаемых видов топлива — угля, нефти и газа. Именно углеродный сектор энергетики является главным источником антропогенных эмиссий, прежде всего, диоксида углерода и метана. Ученные Межправительственной группы по климатическим изменениям пришли к выводу о том, что стабилизация содержания в атмосфере диоксида углерода на современном уровне требует сокращения ее эмиссии почти на 60%.

Таким образом, стратегия развития углеродного сектора энергетики, определяемая с позиций экономики рационального природопользования, может обеспечить решение триединой проблемы: устойчивое развитиеэнергогазосбережениеэкология.

В связи с проблемой глобального потепления климата возникла необходимость учета выбросов (эмиссии) метана и диоксида углерода, которые из-за нетоксичности до настоящего времени статистикой не учитывались. Показатель фактической эмиссии метана становится дополнительной составляющей в оценках его негативного воздействия на окружающую среду, по расчетам зарубежных исследователей, при определенных значениях лишает природный газ его экологической привлекательностью перед другими видами топлива.

Однако анализ результатов сравнительной оценки ископаемых энергоносителей показывает, что понятие “текущие потери”, используемое при этом, может быть учтено только в качестве “метановых эмиссий”, т.е. той части объема транспортируемого газа, которая по различным причинам мигрирует в атмосферу и составляет только часть транспортных потерь газа. Это очень важное замечание, поскольку не все транспортные потери газа, определяемые балансовой разницей между объемом поступившего в газопровод и объемом проданного потребителю, т.е. товарного газа, попадают в атмосферу без сжигания.

Учитывая новизну рассматриваемого подхода к оценке структуры материального баланса по всем технологическим этапам производства и использования извлекаемых из недр ресурсов природного газа, его содержательная модель представлена графом.

Из представляемой таким образом эколого-экономической модели основных материальных потоков газа в газовой промышленности следует, что ее суммарные потери и метановой эмиссии не могут отождествляться. Например, анализ статистических данных по валовой и товарной добыче природного газа в мире показывает, что среднемировой уровень потерь газа при добыче за 1970-1996 гг. снижался с 24 до 15% от его валовой добычи (в основном за счет обратной закачки газа в продуктивные пласты, практикуемой в странах ОПЕК).

Газотранспортные предприятия РАО “Газпром”, согласно принятой практики, а также из-за отсутствия инструментальных средств мониторинга, в статье статистической отчетности “потери” отражают, как правило, нормативную величину, а часть метановой эмиссии (технологические продувки и т.п.), следовательно, попадает в статью расхода газа на “собственные нужды”.

Таким образом, транспортные потери РАО “Газпром” составляют около 10% от товарной добычи, а эмиссионный фактор метана остается пока неопределенным, равно как и для газораспределительных сетей (ГРС), а также непосредственно у потребителей этой продукции.

Для выявления и количественной оценки потенциальных источников метановых эмиссий на российских объектах газовой промышленности в настоящее время реализуется международный “Проект снижения выбросов газов при производстве и потреблении метана в России”. Проект, общая стоимость которого составляет 3,7 млн. долл., предусматривает определение суммарных объемов эмиссий по всей технологической цепи следования газа — от скважины до потребителя. Часть стоимости проекта (0,5 млн. долл.) компенсируется за счет аналогичных работ, проводимых РАО “Газпром”.

С 1991 по 1996 г. американскими исследователями были выполнены по контракту с Федеральным агентством защиты окружающей Среды аналогичные исследования на объектах газовой промышленности США. Согласно полученным данным, суммарная годовая эмиссия метана по газовой индустрии США (в качестве базового года выбран 1992 г.) составляет 1,40,5 % от валовой добычи газа в стане. или более 8,8 млрд. м3 в год.

Качественные различия и специфика инфраструктур газовой промышленности США и России не позволяют даже в порядке предварительных оценок механически переносить удельные показатели этих данных на российские объекты газовой промышленности. В то же время представляется целесообразным сопоставить статистически выверенные оценки американских исследователей с доступными экспертными оценками по соответствующим технологическим сегментам газовой промышленности.

Источник