Скопа

Облик и поведение. Крупный, контрастно окрашенный хищник, по размерам сопоставимый со змееядом и подорликами. Длина тела 52–70 см, масса 1–2 кг, размах крыльев 145–170 см, самец несколько мельче самки. Голова сравнительно небольшая, с коротким хохлом на затылке. Хвост средней длины, крылья очень большие относительно размеров птицы. Ноги довольно длинные, перьевые «штаны» на голени не развиты, цевка не оперена, пальцы короткие, с круто изогнутыми когтями.

Описание. Низ однотонно-белый с буроватой или глинистой перевязью поперёк груди, лучше выраженной у самки, у самца — часто только ожерелье из буроватых пестрин. Голова белая, от клюва через глаз к затылку и зашейку проходит расширяющаяся тёмная полоса. Цевка со всех сторон покрыта мелкими многоугольными щитками, что видно только с близкого расстояния. Верхняя сторона тела и крыльев тёмно-бурая, контрастирует со светлыми головой и низом тела. Издали верх кажется однотонным, почти чёрным, вблизи виден размытый рисунок на кроющих перьях крыла и на маховых перьях. Хвост серый с узкими тёмными поперечными перевязями и более широкой вершинной полосой. Радужина ярко-жёлтая, клюв тёмный, восковица и неоперённые части ног голубовато-серые. У летящей птицы заметны длинные крылья с зауженными вершинами, кистевой сгиб углом выдаётся вперёд, хорошо выражены «пальцы» первостепенных маховых перьев.

При взгляде анфас силуэт летящей птицы выглядит «изломанным» — крылья до кистевого сгиба чуть приподняты над корпусом, концы их опущены. На исподе крыла бросаются в глаза тёмные пятна у кистевых сгибов, как у осоедов и канюков, и тёмные полосы, отделяющие беловатые кроющие перья от серых, с мелким поперечным рисунком, маховых перьев, как у орла-карлика. Парит редко, перед броском на добычу зависает в воздухе, «подгребая» кистевыми отделами крыльев вперёд-назад, как канюки.

Летящую скопу трудно спутать с другими хищными птицами как по пропорциям, так и по окраске. У молодой особи на буром фоне верхней стороны тела и крыльев развит светлый чешуйчатый рисунок, образованный охристыми каёмками перьев, на светлой шапочке много тёмных продольных пестрин, радужина буровато-оранжевая. Летящая молодая скопа отличается от взрослой отсутствием тёмных полос, разграничивающих маховые и кроющие перья крыла, и широкой вершинной перевязи на хвосте, равномерно покрытом узкими полосками.

Голос. В целом молчалива. Репертуар при беспокойстве очень разнообразен, основные крики — мелодичные убыстряющиеся «чив-чив-чив-чив-чи» или «кие-кие-кие-кие-кие»; при брачных играх в воздухе — ускоряющиеся «иип-иип-иип. » или «тлиип-тлиип. ».

Распространение, статус. Ареал охватывает практически весь мир, но везде скопа распространена очень спорадично. В России — немногочисленный охраняемый вид, гнездящийся от северной тайги до островных лесов степной зоны. Залёты известны до южной тундры. Включена в Красную книгу России, численность нестабильна из-за загрязнения среды обитания, беспокойства, вырубки гнёздопригодных деревьев, снижения рыбопродуктивности водоёмов. Популяции из России зимуют в Азии и Африке.

Образ жизни. Питается почти исключительно рыбой (массой до 1 кг), ныряя за ней с лету на глубину до 2 м. Как специализированный ихтиофаг имеет ряд приспособлений для такой охоты — шипики на подошвах, оборотный наружный палец, округлые в сечении когти и другое. На гнездовании тяготеет к чистым, богатым рыбой водоёмам с высокими суховершинными деревьями в окрестностях. Преимущественно это крупные озера, реки с плёсами и перекатами, взморья и морские острова лесной зоны (Балтика, Белое море). В безлесных местностях встречается только на пролёте. На постоянных гнездовых участках пары появляются после схода льда.

Для самца характерно сложное токование в воздухе. Массивные (до 1,5 м в диаметре и 1 м высотой), использующиеся по много лет гнезда пары скоп строят на обломанных сухих вершинах отдельно стоящих деревьев, реже на геодезических вышках, опорах ЛЭП. В кладке обычно 2 яйца со светлой скорлупой, покрытой красновато-коричневыми, фиолетовыми или серыми пятнами. Первый пуховой наряд птенцов беловатый с кремовыми и бурыми участками, второй — бурый с полосами и пятнами. При опасности взрослые птицы улетают от гнезда, а птенцы затаиваются, не выдавая себя голосом и движением, в результате гнездо кажется нежилым. Молодые птицы покидают гнездо спустя 2 месяца после вылупления. Отлёт на зимовки происходит в сентябре и октябре.

Источник

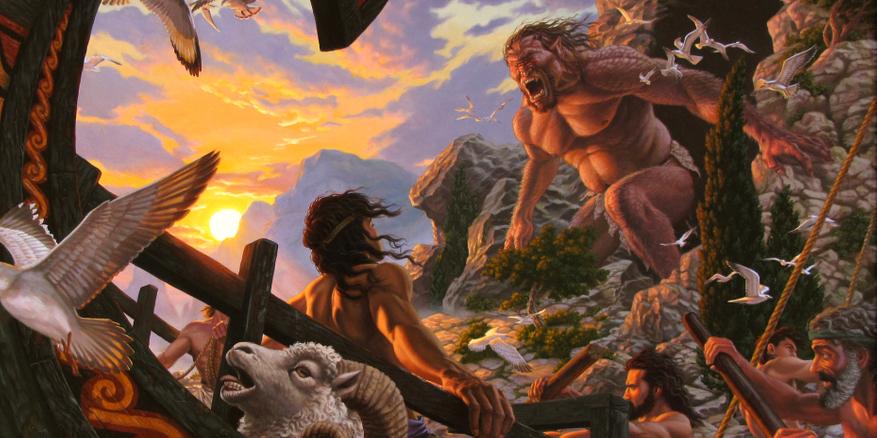

Откуда пошла легенда о Циклопах — одноглазых монстрах

Многочисленные древние легенды и эпосы разных народов мира возникли не на пустом месте. Если хорошо поискать и поразмыслить, у всех известных историй есть первопричина, после обильно дополненная фантазиями и домыслами. Громкое событие, природная катастрофа (например, миф о потопе!) подвиг легендарных воинов, битвы пересказывались поколениями, и постепенно превращались в народный культурный пласт. Впоследствии многие легенды легли в основу письменных литературных памятников, как было с греческой мифологией и поэмой «Одиссея» Гомера. А потом и анекдотов насочиняли… Сегодня разберемся откуда в мифологии могли появиться одноглазые великаны циклопы.

Одноглазые монстры фигурируют не только в древнегреческой мифологии, но в других уголках света. Но поистине мировую известность циклопам в греческом понимании (судя по греческому названию это все же «круглоглазый», а не одноглазый) принес Гомер и его классическая поэма «Одиссея». Помимо проработанного образа великана с одним глазом (в поэме это великан Полифем, между прочим, сын Посейдона), там еще интересный сюжет с хитростью (как тебя зовут — Никто) и ловким спасением Одиссея и его спутников. Кто забыл школьную программу, может освежить в памяти. Сюжет с циклопами в 9-й песни (части эпоса).

Но почему все-таки один глаз, да еще строго по центру лица? Человеку свойственна билатеральная (двусторонняя) симметрия тела и, конечно, лица. И даже если человек глаза лишается (что не редкость в битвах или опасных ситуациях), оставшийся глаз не меняет своего положения. Дело в другом.

Есть версия, что циклопов в эллинистической мифологии ассоциировали с кузнечным ремеслом, а кузнецы защищали глаз/глаза повязкой от искр. Но это обоснование слабое (у ранних народов такого не замечено), да и у Гомера островное племя злобных циклопов занималось скотоводством.

Гораздо изящнее другая версия — палеонтологическая. Она довольно весомо обоснована, и имеет убедительную визуализацию в Лондонском музее естествознания (Natural History Museum в Южном Кенсингтоне).

Смотрим на череп древнего карликового слона или мастодонта. Что видим по центру? Огромное круглое отверстие, которое легко принять за единственный глаз. На самом деле, там располагался хобот и идущие к нему сосуды, а оба глаза располагались, как и у всех травоядных, по бокам черепа. Просто отверстия под глаза на черепе не такие явные и глубокие (как, например, на человеческом).

А теперь сопоставляем факты:

Мастодонты (по сути карликовые слоны вида Palaeloxodon falconeri) жили в плейстоцене на островах средиземноморья (Кипр, Мальта и пр. хорошо известные древним грекам). Явление уменьшения размеров животных на изолированных островах хорошо известно науке. Размером карликовые слоны были примерно как современная лошадь или меньше, и череп был соответствующий. Вымерли они не так давно по палеонтологическим меркам, 10-12 тыс. лет назад.

И древние греки — путешественники на островах Средиземного моря случайно находили эти черепа слонов вымытые морем или осадками, так и рождалась легенда о монстрах больше человека и с одним глазом по центру страшного «лица». Пока античный корабль сушился на берегу, впечатленные необычным черепом греки сочиняли легенды о циклопах. А Гомер собрал потом множество народных сказаний в один органичный эпос.

Источник