Раздел 4. Царство Животные (Zoa)

Царство Животные делят на подцарство Простейшие (Одноклеточные) и подцарство Многоклеточные. Основой строения всех животных является клетка, состоящая из оболочки, цитоплазмы и ядра. Жидкая часть цитоплазмы, гиалоплазма, содержит органоиды, выполняющие определенные функции (митохондрии, рибосомы, эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, центриоли и др.). У одноклеточных животных клетка является целым организмом, у многоклеточных происходит специализация клеток, появляются ткани, органы, системы органов.

Систематика животных является предметом дискуссий. В последнее время животных подцарства Простейшие разделяют на 7 типов, подцарства Многоклеточные — на 20 типов. В отличие от растений большинство животных активно передвигается, большинство многоклеточных животных имеют нервную систему.

Питание. Для животных характерен голозойный и гетеротрофный тип питания, то есть использование готовых органических веществ, которые захватываются внутрь тела, а не поглощаются осмотическим путем. Но среди одноклеточных животных есть организмы со смешанным, миксотрофным типом питания: на свету они способны с помощью фотосинтеза образовывать органические вещества, используя углерод неорганических соединений (автотрофное питание), могут питаться и готовыми органическими веществами.

Дыхание. Подавляющее большинство животных — аэробные организмы, которым необходим кислород для процессов окисления, но есть организмы, которые получают энергию путем брожения, кислород им не нужен, это анаэробные животные.

Выделение. В результате жизнедеятельности в организмах образуются вещества, для организма ненужные. Выведение таких веществ происходит с помощью многих систем органов — дыхательной, пищеварительной, через покровы, но, кроме того, формируется специальная, выделительная система, которая отвечает за выведение продуктов метаболизма (обмена веществ).

Размножение. У животных существует два типа размножения — половое и бесполое. При различных формах бесполого размножения происходит быстрое увеличение численности популяции, но дочерние особи генетически не отличаются (или редко отличаются) от материнского организма.

При половом размножении каждый дочерний организм имеет уникальный генотип, попадает под контроль естественного отбора, при этом выживают особи с наиболее удачными генотипами для конкретных условий существования. Это помогает приспособиться к изменяющимся условиям среды.

Многообразие. Известно около 1,5 млн. видов животных, изучением многообразия животных занимается наука систематика. Главная задача систематики — распределение видов по таксонам на основе единства происхождения и сходства строения, то есть их классификация.

В основе классификации — вид, родственные виды объединяются в роды, родственные роды — в семейства, семейства в отряды, отряды в классы, классы в типы, типы в подцарства, подцарства в царство.

По задачам исследования в зоологии выделяют следующие разделы: систематика занимается классификацией животных; морфология — описывает внешнее и внутреннее строение; физиология — изучает функции организма, систем органов; эмбриология — изучает эмбриональное развитие; экология — взаимоотношения организмов с факторами среды; палеозоология изучает вымерших животных; этология — поведение.

По объектам исследования: протозоология — изучает простейших; гельминтология — паразитических червей; паразитология — паразитических животных; энтомология — насекомых; малакология — моллюсков; герпетология — пресмыкающихся; орнитология — птиц; териология — млекопитающих.

Филогения. Первые живые организмы появились на Земле 3,5 — 4 млрд. лет назад. Эукариоты — около 1500 млн. лет назад.

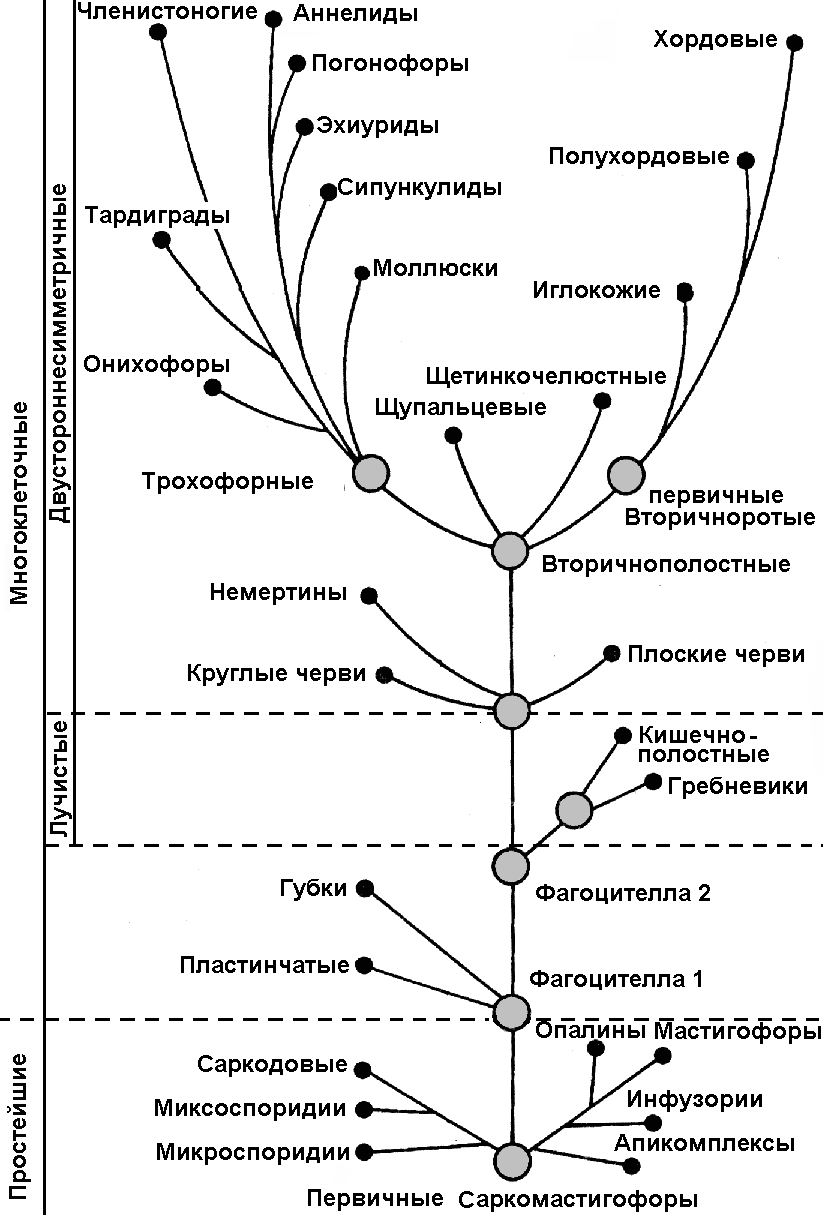

Основные этапы эволюции животных можно представить следующим образом (рис. 95): первыми были простейшие, затем незеленые колониальные жгутиконосцы дали начало низшим многоклеточным, к которым относятся пластинчатые и губки. От низших многоклеточных произошли высшие многоклеточные животные с радиальной и двусторонней симметрией. Двухслойное строение тела сменяется трехслойным, паренхима между внутренними органами заменяется первичной, а затем вторичной полостью тела. Вторичнополостные развивались в нескольких направлениях, главные из которых привели к появлению трохофорных животных с первичным ртом и вторичноротых животных — иглокожих, полухордовых и хордовых. Среди хордовых наиболее сложное строение у позвоночных животных, особенно у теплокровных — птиц и млекопитающих.

Рис. 95. Основные этапы эволюции животных.

Источник

Царство Животные (Zoa)

Тема 2. Подцарство Одноклеточные (Protozoa) Теоретическая часть

К подцарству одноклеточных относят животных, тело которых состоит из одной клетки. Морфологически они сходны с клетками многоклеточных животных, но физиологически отличаются тем, что кроме обычных функций клетки (обмен веществ, синтез белка и др.) они выполняют функции целостного организма (питание, движение, размножение, защита от неблагоприятных условий среды). Отдельные функции у многоклеточных организмов выполняются специальными органами, тканями или клетками, а у одноклеточных функции организма выполняют структурные элементы одной клетки – органеллы. Деление клеток у многоклеточных животных приводит к росту организма, а у простейших — к размножению. Таким образом, простейшие – это организмы на одноклеточном уровне организации. Целостность организма простейших поддерживается функциями одной клетки, а у многоклеточных — за счет взаимодействия клеток, тканей и органов. Простейшие широко распространены в различных средах. Большинство их обитают в морях и пресных водоемах, некоторые виды – во влажной почве. Множество простейших паразитируют в других организмах. Самые мелкие простейшие – внутриклеточные паразиты достигают всего 2-4 мкм, а длина самых крупных видов, например некоторых грегарин может достигать 1000 мкм. Ископаемые раковинные корненожек в диаметре достигали 5-6 см и более. Форма тела простейших разнообразна. Среди них имеются виды с непостоянной формой тела, как амебы. Клетка простейших состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. В цитоплазме простейших различают наружный, более прозрачный и плотный слой- эктоплазму и внутренний, зернистый слой — эндоплазму. В эндоплазме сосредоточены все основные органеллы клетки: ядро, митохондрии, рибосомы, лизосомы, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др. Кроме того, у простейших имеются особые органеллы: опорные, сократительные фибриллы, пищеварительные и сократительные вакуоли и др. Часть видов одноклеточных не обладает покровными и опорными структурами. Клетка таких простейших ограничена лишь мягкой цитоплазматической мембраной. Такие виды не имеют постоянной формы тела (амебы). У других видов имеется плотная эластичная оболочка- пелликула, образующаяся за счет уплотнения периферического слоя эктоплазмы и наличия в нем различных опорных фибрилл. В этом случае простейшие обладают определенной формой тела (инфузории, эвглены). К опорным образованиям относится еще и скелет. Скелет простейших может быть наружным (раковина) или внутренним (скелетные капсулы, иглы). Наиболее примитивным способом движения у простейших можно считать амебоидное движение при помощи ложных ножек, или псевдоподий. Такие органеллы движения присущи одноклеточным с непостоянной формой тела (амебы). Более сложное движение свойственно простейшим, имеющим в качестве органелл движения жгутики или реснички. При неблагоприятных условиях многие простейшие инцистируются, т.е. выделяют вокруг себя плотную оболочку и превращаются в цисту. Среди простейших немало внутриклеточных паразитов, ведущих неподвижный образ жизни и не имеющих органелл движения. По типу питания простейшие разнообразны. Среди них имеются автотрофы, способные к фотосинтезу. У них имеются в цитоплазме хроматофоры (эвглена зеленая). Большинство простейших гетеротрофы, питающиеся как животные, готовыми органическими веществами. Часть из них обладает голозойным способом питания, проглатывая твердые комочки пищи. Другие питаются сапрофитным способом, поглощая растворенные органические вещества. Частицы пищи заглатывают амебы, инфузории. У них в цитоплазме образуются пищеварительные вакуоли, где происходит переваривание пищи. Такое заглатывание твердой пищи клеткой получило название фагоцитоза. При сапрофитном способе питания пищеварительные вакуоли не образуются. Однако известно, что многие простейшие могут заглатывать жидкость через временное впячивание мембраны. Такое поглощение жидкости называется пиноцитозом. Некоторые виды обладают смешанным типом питания (миксотрофы). Они способны к фотосинтезу, как растения, и к питанию готовым органическим веществом, как животные. У них имеются в цитоплазме хлорофилловые зерна, но могут образовываться и пищеварительные вакуоли. К таким простейшим со смешанным типом питания относятся, например, эвглены, питающиеся на свету как растения, а в темноте как животные. Выделение и осморегуляция осуществляются у простейших сократительными вакуолями. Они имеются у пресноводных форм и отсутствуют у морских и паразитических видов. Особых органелл дыхания у них нет, и они поглощают кислород через клеточную мембрану. Ядерный аппарат состоит из одного или нескольких ядер. Ядра регулируют обменные процессы клеток простейших и обеспечивают размножение. У некоторых многоядерных простейших различают два типа ядер: генеративные и вегетативные. Это явление получило название ядерного дуализма. Вегетативные ядра регулируют все жизненные процессы в клетке, а генеративные участвуют в половом процессе. Ядерный дуализм характерен для инфузорий и некоторых фораминифер. При бесполом размножении простейших ядра делятся путем митоза. Типы размножения простейших разнообразны. Им свойственно бесполое и половое размножение. Бесполое размножение осуществляется путем деления клетки на две или множество клеток при митотическом делении ядер. Половое размножение простейших характеризуется образованием половых клеток — гамет с их последующим слиянием, что приводит к формированию зиготы, из которой развивается новый дочерний организм. У некоторых простейших (инфузории) половой процесс -конъюгация происходит путем слияния не гамет, а слиянием генеративных ядер из разных клеток. Жизненный цикл простейших представляет собой циклически повторяющийся отрезок развития вида между двумя одноименными фазами (например, от зиготы до зиготы). Жизненный цикл простейших может характеризоваться только бесполым типом размножения (от, деления до деления), или только половым размножением (от зиготы до зиготы), или чередованием полового и бесполого размножения (метагенез).

Источник