Федор Тютчев — Эти бедные селенья: Стих

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде царь небесный

Исходил, благословляя.

Анализ стихотворения «Эти бедные селенья» Тютчева

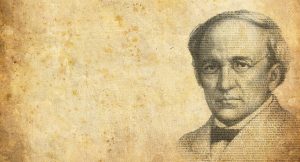

Фёдор Иванович Тютчев — известный русский писатель и лирик, заслуженно признанный классиком. Его поэзия отличается единством тем и образов, а его стихотворения некоторые называют «фрагментами», как будто они — части одного большого целого — вся поэзия Тютчева.

Стихотворение «Эти бедные селенья» относится к политической лирике. Оно написано 13 августа 1855 года и отражает взгляд поэта на состояние страны. На момент написания произведения крепостное право в России ещё не было отменено, что отразилось на творчестве. Тютчев в завуалированной форме говорит о смиренной терпимости русского народа и о неспособности противостоять власти. Русский народ беден и несвободен, а страна истощена.

Несмотря на политическую тему стихотворения, Тютчев использует христианские мотивы и образ Христа, называя его «царём небесным». Он говорит этим, что у России есть свой неповторимый путь, а русский народ озарён «тайным» светом, который представляет собой глубокое религиозное чувство, веру, патриархальность, что свойственно русским людям. Одна из главных мыслей Тютчева в этом произведении заключается в том, что русских людей, кротких и смиренных по своей природе, спасает их терпение, их надежда и вера в свет.

Стихотворение написано четырёхстопным хореем, а рифма здесь перекрёстная и в основном женская. Всё произведение строится на иносказаниях («в рабском виде царь небесный»). В качестве выразительных средств используются метафоры, эпитеты («край долготерпенья», «наготе смиренной», «взор иноплеменный» ) и перифразы («крестная ноша», «царь небесный»), а также ярко просматривается противопоставление «родного» и «инороднего».

С первых строк поэт призывает увидеть окружающую людей действительность. Селенья в глазах лирического героя, который отражает взгляд самого Тютчева, «бедные», природа — «скудная». Однако восклицание «Край ты русского народа!» явно даёт понять, что герой любит свою страну и свой народ и даже восхищается ими. Во второй строфе автор завуалированно сравнивает «смиренную наготу» нашей страны с «гордым взором иноплеменным».

Лирическое произведение Фёдора Тютчева «Эти бедные селенья» раскрывает поэта с неожиданной стороны. Здесь мы видим классика не как исследователя внутреннего мира человека, мира чувств, но как художника-гуманиста, который изучает и рисует разные аспекты человеческой жизни, и в этом стихотворении ярко отражено гнетущее чувство несправедливости.

Источник

79. Эти бедные селенья. Тютчев

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа –

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2023. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+

Источник

Маленькое стихотворение Тютчева, которое переворачивает взгляд на «убогую» Россию

1855 год. Совсем недавно умер император Николай I. Россия на пороге больших перемен. Это время горячих споров о будущем страны, время энтузиазма и больших надежд. И вдруг появляется это тихое на столь громком фоне стихотворение Тютчева. На первый взгляд может показаться, что поэт здесь просто рисует меланхолический пейзаж измученной России. Но на деле все оказывается куда сложнее — Тютчев открывает нам нечто парадоксальное, указывает на скрытый смысл там, где многие привыкли видеть одну бессмыслицу.

Разбираем «Эти бедные селенья» Тютчева в проекте «Фомы» «50 великих стихотворений».

Стихотворение

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

Тютчев совершенно не стремился к известности и признанию. По сути, он и не получил их при жизни.

Он не был по-настоящему воцерковленным человеком. Но вся его философия и поэзия были построены на глубочайшем и точном понимании Православия. Возможно оно передалось ему еще в детстве от прекрасных воспитателей. Один — тонкий словесник, поэт, родственник митрополита Филарета Киевского — Семен Раич. Другой — простой крестьянин, похожий на Савельича из пушкинской «Капитанской дочки» — Николай Хлопов. Он заботливо сопровождал молодого Тютчева даже в заграничные служебные поездки. И оставил, только когда воспитанник женился. При этом подарил ему Феодоровскую икону Божией Матери, написанную на заказ, с клеймами, истинный смысл которых был понятен только ему и его юному хозяину. Каждое клеймо напоминало о каком-то чудесном, промыслительном случае из жизни Тютчева. На иконе была надпись: «В память моей искренней любви и усердия моему другу Федору Ивановичу Тютчеву».

Миф о «певце природы»

Для многих читателей Тютчев остается «певцом природы» — но это шаблонно-школьное восприятие скрадывает принципиально важные смыслы его поэзии. Природа для Тютчева — тот ландшафт, на котором разыгрывается отнюдь не «пасторальная» драма его мысли и чувства. Это не идол, которым он любуется, а среда, в которой он ведет свой творческий и философский поиск.

Более того, в письмах Тютчев не раз говорил, что он тяготился климатом своей родной полосы, не очень любил жить в деревне. Особенно в моменты, когда природа, казалось бы, являла себя во всем богатстве: жаркие дни с пышным цветением растений и неутомимым жужжанием насекомых.

И вот здесь — очень важный момент в его мироощущении. Там, где в природе все словно бы выставлено напоказ, где она настигает нас во всей своей красоте и изобилии, не требуя особого усилия от наших глаз и от нашего сердца — там Тютчев не ищет откровения. Избыток жизни и избыток смерти всегда присутствуют в мире. Но настоящая, сокровенная жизнь всегда происходит где-то на грани, на пороге нашего восприятия. И внешне выглядит как некая полужизнь-полусмерть.

| Читайте также:

Без этого «ключа» к Тютчеву его важнейшие тексты так и останутся для нас некими чувственными пейзажами, мы не откроем их сложности и именно смысловой красоты.

И к стихотворению «Эти бедные селенья…» все это относится в полной мере. Давайте вдумчиво прочтем его — строка за строкой.

Скрытый смысл — и смысл скрытого

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа…

Если бы мы попытались интерпретировать эти первые строки в традиции социальной критики, унаследованной школьными учебниками еще от советских времен, то сказали бы, что поэт обличает в них неустроенность, несправедливость жизни простого народа, через скудость природы передает скудость его существования и что-то еще в том же духе. Но в том-то и дело, что Тютчев не ведет нас по проторенным дорожкам общественно-политической мысли — он в начале стихотворения выводит нас на порог, за которым открывается совсем иной глубины реальность. Именно на порог — то самое пограничное состояние между жизнью и смертью.

В этих скудости и бедности что-то таится. И не случайно они даны именно простым людям, родившимся на этой земле, обжившим ее. Только они могут понять и заметить то, что скрыто там, где нет ни земного сокровища, ни земного рая. Тютчев долго жил за границей и видел отблески этого мнимого земного рая. Сравните:

О, этот Юг, о, эта Ницца.

О, как их блеск меня тревожит!

Жизнь, как подстреленная птица,

Подняться хочет — и не может…

Начинается все по-другому. И заканчивается — тоже по-другому. Внешний блеск несет тяжесть душе. А внешние скудость и бедность дают возможность появиться чему-то настоящему.

Край ты мой долготерпенья,

Край ты русского народа!

Долготерпение. Оно не может появиться там, где есть такая неприятная для Тютчева избыточная, красивая жизнь.

А еще бедность и скудость скрывают в себе некий тайный свет. На светопись Тютчева важно обратить особое внимание — в каждом его тексте можно заметить что-то, связанное со светом. Но свет будет разным. Либо внешним, ярким, либо сокровенным, тонким, еле заметным. Этот свет — ориентир, подсказка.

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Вот он — тайный свет. Но его не заметить гордым взглядом — взором с «иноплеменной» стороны. Это очень похоже на 100-й псалом: «гордым оком, и несытым сердцем…» Око и сердце оказываются тесно связанными. Так и у Тютчева. Гордый взор не позволит впустить в сердце этот свет. И соответственно — не позволит понять, на что этот свет указывает. А указывает он на возможность встречи с Кем-то очень важным.

У Тютчева всегда происходит это открытие — встреча. Происходит она именно на границе жизни и смерти, на пороге чего-то. И там всегда присутствуют или тихий свет, или легкое дуновение, или какая-то убогая тонкая паутинка — как знаки того сокровенного, внутреннего, что нужно разглядеть и почувствовать. Ради этого — все тютчевские пейзажи.

Оказывается, что в скудости, бедности, смиренной наготе эта встреча происходит легко. Нет препятствий. Ничто не отвлекает взгляда — а значит, и сердца — от этой встречи. Ее уже невозможно пропустить. Но с Кем встреча? Читаем дальше.

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

С Царем. Но почему Он такой? Почему Он здесь? Да потому что Он — такой же, как эта скромная, бедная, смиренная и долготерпеливая земля. Эта среда для Него — своя… Он воплотился и был человеком — простым, убогим, принял образ раба. Тут отсылка к посланию апостола Павла к Филиппийцам: но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек (Флп. 2:7). То есть имеется в виду, что Христос, обладая и человеческой, и Божественной природой, не пользовался то и дело ее возможностями, а полностью испытал на Себе зависимость человеческой природы от свойств падшего мира. Он голодал, мерз, уставал, Ему было больно и страшно, Он страдал и телом, и душой. Как раб зависит от своего хозяина, Он зависел от обстоятельств места и времени. Разница, однако, в том, что раб не выбирает своей участи, а Христос добровольно принял на Себя все тяготы человеческой жизни. Тут можно вспомнить стихотворение Бориса Пастернака «Гефсиманский сад» из романа «Доктор Живаго»:

Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы.

Таким и только таким — не больше — видели Его обладатели гордого взгляда. И это человеческое никуда не ушло от Него. Он так и остался Богочеловеком. И ноши Своей крестной не оставил. Так и продолжает ходить… Будучи Царем — в рабском виде.

По тютчевским историософским рассуждениям мы знаем, каким именно он видел будущее России. Он говорил, что Россия — прямая наследница Рима и Византии. Россия, считал Тютчев, должна быть империей. Но империей, которая живет не вульгарной имперской идеей, а идеей о Царстве Небесном. Не земном, а именно Небесном.

Но дается такая жизнь очень тяжело. Христос победил смерть через Крест. Через Крест только и Россия сможет стать Его уделом, получить Его благословение. Взять на себя и пронести этот опыт pro и contra, опыт жизни и смерти.

«Всю тебя, земля родная» — это чисто тютчевское выражение. Влюбленное, пылкое, всеобъемлющее. «Всю тебя» — это значит отдать себя без остатка, без компромисса, по-настоящему.

Без этого стихотворения невозможно воспринять всю глубину другого известнейшего четверостишия, записанного уже пожилым Тютчевым в 1866 году на клочке бумаги. Четверостишия, который знает каждый еще со школы:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Только вера. Иначе ничего не поймешь. Не увидишь. А станешь гордецом, способным реагировать только на внешнее.

Источник