Ограниченность экономических ресурсов

Ограниченность ресурсов — конечность или дефицитность ресурсов, которые доступны человеку и человечеству в целом в определенный момент, а также относительная недостаточность их в сравнении с постоянно растущими человеческими потребностями.

Это понятие тесно связано с принципом дефицитности: изначально всех ресурсов, которые находятся в пользовании человечества, недостаточно для удовлетворения всех потребностей. К тому же они распределены на планете неравномерно. Когда имеющиеся ресурсы не в состоянии удовлетворить минимальные потребности людей, возникает дефицит.

Ресурсы подразделяются на несколько разновидностей:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

- природные (земли, лес, минералы и т.д.);

- человеческие (физический и умственный труд);

- капитальные, или финансовые (денежная масса и то, на приобретение/создание чего она расходуется: фабрики, машины и инструменты);

- предпринимательские способности (навыки управления, необходимые для организации производственного процесса).

Все они ограничены. По этой причине в тот момент, когда их количество становится значительно ниже относительно общего количества человеческих потребностей, возникает дефицит.

Проблема ограниченности ресурсов и факторы, ее определяющие

В разные периоды развития общественного производства возрастает роль одних ресурсов перед другими. Так, в аграрном (традиционном) обществе большей значимостью обладали трудовые и природные ресурсы. В индустриальном на первый план выходят материальные, а в постиндустриальном — интеллектуальные (или информационные). Эти ресурсы всегда чем-либо ограничены. Кроме того, некоторые из них являются невозобновляемыми, и потому их потребление должно быть разумным.

На ограниченность ресурсов оказывают влияние:

- Демографическая ситуация.

- Географические условия.

- Политическая ситуация.

- Экономические условия региона.

Виды ограниченности ресурсов в экономике

Ресурсы могут быть возобновляемыми (прежде всего это биологические), невозобновляемыми (полезные ископаемые, земные ландшафты), а также неисчерпаемыми (водные, космические, климатические).

Ограниченность делится на 2 вида: абсолютная и относительная. Абсолютная — недостаточность ресурсов для удовлетворения всех потребностей членов конкретного общества. Относительная ограниченность — это достаточность каких-либо ресурсов для удовлетворения лишь некоторого числа потребностей.

Поскольку ресурсы не в состоянии удовлетворить абсолютно все человеческие потребности, встает проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Как следствие возникает необходимость поиска наиболее эффективного варианта их использования, который подразумевает рациональное планирование существующего потенциала, то есть оптимальный выбор между:

- потребностями, требующими немедленного удовлетворения;

- удовлетворение которых можно отложить;

- от которых можно отказаться.

Только при условии достижения цели разумного планирования функционирование экономики будет успешным: оно позволит обеспечить максимальный результат при минимальных тратах.

Следствием является также и ограниченность потенциального объема производства. Произвести весь объем товаров и услуг, необходимый обществу, становится невозможной задачей. Конечно, на это влияет и исторически обусловленный уровень научно-технического прогресса: именно он в определенной степени диктует границы потребления какого-либо ресурса.

К примеру, безграничными являются такие потребности людей, как еда и питье, наличие жилья. Ограниченные ресурсы, которые могут быть факторами удовлетворения данных потребностей, — деревья и растения, животные, нефть и т.д. Их производство ограничено либо в количестве, либо в качестве. Это означает, что все производственные блага так или иначе дефицитны.

Преодоление возникшего недостатка является одной из наиболее острых проблем человечества в наше время. В качестве решения ученые предлагают:

- разумное использование и распределение существующего потенциала;

- открытие новых ресурсных источников;

- развитие науки и программ, цель которых — разработка способствующих повышению энергоэффективности технологий.

Только в случае успешного разрешения этой проблемы возможно нормальное функционирование общества.

Источник

Вопрос 3. Природные ресурсы, как лимитирующий фактор выживания человека.

Природные ресурсы – это совокупность объектов и систем живой и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие человека и используемые им в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества.

Вопрос 2. Классификация природных ресурсов.

I. По происхождению:

1. Ресурсы природных компонентов (минеральные, климатические, водные, растительные, почвенные, земельные, животного мира);

2. Ресурсы природно-территориальных комплексов (горнопромышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные);

II. По видам хозяйственного использования:

1. Ресурсы промышленного производства;

2. Энергетические ресурсы (горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье);

3. Неэнергетические ресурсы (минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные ресурсы);

4. Ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы — кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания);

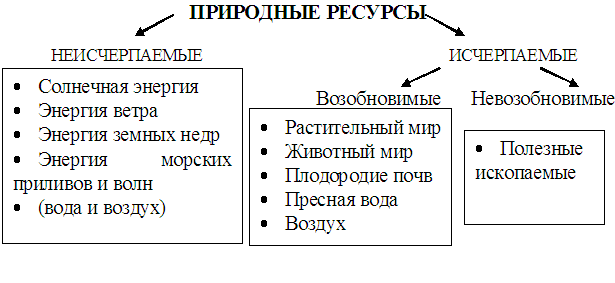

III. По виду исчерпаемости:

2. Невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы);

3. Возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира);

4. Не полностью возобновляемые — скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребления (пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы);

5. Неисчерпаемые ресурсы (водные, климатические).

IV. По степени заменимости:

V. По критерию использования:

1. Производственные (промышленные, сельскохозяйственные);

3. Рекреационные (природные комплексы и их компоненты, культурно-исторические достопримечательности, экономический потенциал территории).

Вопрос 3. Природные ресурсы, как лимитирующий фактор выживания человека.

«Теперь кроме хлеба, который символизировал в своей простоте пищу неолита, каждый человек требует ежедневно свою порцию железа, меди и хлопка, свою порцию электричества, нефти и радия, свою порцию открытий, кино и международных известий». П.Тейяр де Шарден.

Человек вследствие своих возрастающих материальных потребностей не может довольствоваться дарами природы только в той мере, при которой не должен нарушать ее равновесие, т. е. около 1% от ресурсов природной экосистемы.

Поэтому ему приходится использовать и те природные ресурсы, которые накоплены за миллиарды и миллионы лет в недрах Земли: металлы, неметаллическое сырье, лесную продукцию и многое другое.

По источникам происхождения ресурсы подразделяются на биологические, минеральные и энергетические.

Биологические ресурсы – это все живые средообразующие компоненты биосферы — продуценты, консументы и редуценты с заключенным в них генетическим материалом. К ним относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др.

Минеральные ресурсы – это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии.

Минеральное сырье может быть рудным, ест из него извлекаются металлы, и нерудным, если из него извлекаются неметаллические компоненты (фосфор и др.).

Если же минеральное сырье используется как топливо (уголь, нефть, газ, горючие сланцы, торф, древесина, атомная энергия) и одновременно как источник энергии в двигателях для получения пара и электричества, то его называют топливно-энергетическим ресурсом.

Энергетическими ресурсами называется совокупность энергии Солнца и Космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других источников энергии.

По своему назначению природные ресурсы разделяются на следующие виды:

1. Земельный фонд, включающий все земли, входящие в категории сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов;

2. Лесной фонд, на землях которого произрастает или может произрастать лес;

водные ресурсы, включающие подземные и поверхностные воды, которые могут быть использованы для различных целей;

3. Гидроэнергетическиересурсы, включающие потенциальную и динамическую энергию рек, приливно-отливную деятельность океана и т. п;

4. Ресурсы фауны—обитатели вод, лесов, отмелей, которые могут быть использованы человеком без нарушения экологического равновесия;

5. Полезные ископаемые — природные скопления минералов в земной коре, которые могут быть использованы.

По степени истощаемости природные ресурсы разделяются на неисчерпаемые и исчерпаемые.

Неисчерпаемые ресурсы включают непосредственно солнечную энергию и вызванные ею природные силы, например, ветер и приливы, которые существуют вечно и в неограниченных количествах.

Исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни из них могут возобновляться (искусственная очистка воды, воздуха, повышение плодородия почв, восстановление поголовья диких животных и т. п.), а другие не возобновляются (руда, уголь, нефть и др.), чаще всего из-за ограниченных их запасов в литосфере.

Таким образом, одним из важнейших лимитирующих факторов выживания человека как биологического вида является ограниченность и исчерпаемость важнейших для него природных ресурсов.

Но человек еще и социальное существо, поэтому для развития и выживания человеческого общества очень важен характер использования ресурсов.

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования.

Она выражается либо в количестве лет, на которое должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населения.

О ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам запасов, а надо учитывать интенсивность извлечения или потребления их обществом.

Потребление природных ресурсов обусловлено прежде всего тем, что человек, стремясь «снять» влияние лимитирующих природных факторов, для того чтобы выжить и победить в конкурентной борьбе, создает свои антропогенные экосистемы.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Студопедия рекомендует:

Внешние признаки неисправности буксовых узлов, их причины От исправного состояния буксовых узлов в большой степени зависит безопасность движения поездов.

Понятие и виды трудового стажа Трудовой стаж — это суммарная продолжительность не только трудовой.

Опасные и вредные производственные факторы Опасный производственный фактор (ОПФ) — такой производственный фактор.

Реальная и номинальная процентная ставка Процент – это абсолютная величина. Например, если одолжено 20 000, а должник должен вернуть 21 000, то процент равен.

Подсчёт и интерпретация результатов теста А. Басса – А. Дарки. Сумма баллов, набранных респондентом по каждой шкале, умноженная на числовой коэффициент («к»), указанный в скобках отдельно для.

Источник