- Понятие «природной зональности». Формирование природных зон зависит от.

- Природная зональность: формирование природных зон на территории

- Факторы природной зональности

- Природные зоны мира

- Заключение

- 24. Зональность и основные типы наземных экосистем. Непрерывность и дискретность. Причины возникновения мозаичности. Границы биоценозов. Представление об экотоне, краевой эффект.

Понятие «природной зональности». Формирование природных зон зависит от.

От чего зависит формирование природных зон? Какие природные зоны выделяются на нашей планете? Ответить на эти и некоторые другие вопросы вы сможете, прочитав данную статью.

Природная зональность: формирование природных зон на территории

Так называемая географическая оболочка нашей планеты выступает крупнейшим природным комплексом. Он является весьма неоднородным, как в вертикальном разрезе (что выражено в вертикальной поясности), так и в горизонтальном (широтном), что выражено в наличии разнообразных природных зон на Земле. Формирование природных зон зависит от нескольких факторов. И в этой статье мы поговорим именно о широтной неоднородности географической оболочки.

Природная зона — это составляющая географической оболочки, которая отличается определенным набором природных компонентов со своими особенностями. К этим компонентам можно отнести следующие:

- климатические условия;

- характер рельефа;

- гидрологическая сетка территории;

- почвенная структура;

- органический мир.

Нужно отметить, что формирование природных зон зависит от первого компонента. Однако свои названия природные зоны получают, как правило, по характеру своей растительности. Ведь флора — это самый яркий компонент любого ландшафта. Иными словами, растительность выступает в роли некоего индикатора, отображающего глубинные (те, которые скрыты от наших глаз) процессы формирования природного комплекса.

Следует отметить, что природная зона — это наивысшая ступень в иерархии физико-географического районирования планеты.

Факторы природной зональности

Перечислим все факторы образования природных зон на Земле. Итак, формирование природных зон зависит от следующих факторов:

- Климатические особенности территории (к этой группе факторов стоит отнести температурный режим, характер увлажнения, а также свойства воздушных масс, господствующих над территорией).

- Общий характер рельефа (данный критерий, как правило, влияет лишь на конфигурацию, границы той или иной природной зоны).

На формирование природных зон также может влиять близость к океану, или же наличие мощных океанических течений у берегов. Однако все эти факторы являются второстепенными. Главной же первопричиной природной зональности является то, что разные части (пояса) нашей планеты получают неодинаковое количество солнечного тепла и влаги.

Природные зоны мира

Какие же природные зоны выделяют сегодня географы на теле нашей планеты? Перечислим их от полюсов — до экватора:

- Арктические (и антарктические) пустыни.

- Тундра и лесотундра.

- Тайга.

- Зона смешанного леса.

- Зона широколиственного леса.

- Лесостепь.

- Степь (или прерии).

- Зона полупустынь и пустынь.

- Зона саванн.

- Зона влажных тропических лесов.

- Зона влажных экваториальных лесов (гилея).

- Зона дождевых (муссонных) лесов.

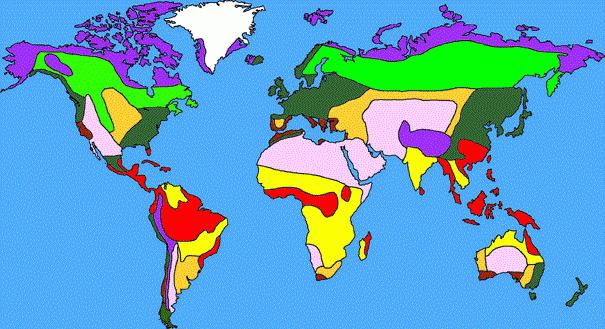

Если взглянуть на карту природной зональности планеты, то мы увидим, что все природные зоны расположены на ней в виде поясов субширотного направления. То есть, эти зоны, как правило, простираются с запада на восток. Иногда это субширотное направление может нарушаться. Причиной этому, как мы уже говорили, являются особенности рельефа конкретной территории.

Также стоит отметить, что четких границ между природными зонами попросту нет (как это изображено на карте). Так, практически каждая из зон плавно «перетекает» в соседнюю. При этом на стыке очень часто могут формироваться пограничные «зоны». Например, таковыми выступают зоны полупустыни или лесостепи.

Заключение

Итак, мы выяснили, что формирование природных зон зависит от множества факторов. Главные из них — это соотношение тепла и влаги на конкретной территории, свойства господствующих воздушных масс, характер рельефа, структура почв и так далее. Набор этих факторов одинаков для любой территории: материка, страны или маленькой области.

Географы выделяют на поверхности нашей планеты свыше десятка крупных природных зон, которые вытянуты в виде поясов и сменяют друг друга от экватора до полярных широт.

Источник

24. Зональность и основные типы наземных экосистем. Непрерывность и дискретность. Причины возникновения мозаичности. Границы биоценозов. Представление об экотоне, краевой эффект.

Размещение по земной поверхности основных наземных экосистем определяют два абиотических фактора – температура и количество осадков. Климат в разных районах земного шара неодинаков, и поэтому существует климатическая зональность в размещении (распределении) экосистем.

Зональность климатическая — подразделение земной поверхности по общности климатических условий на крупные зоны, представляющие собой части поверхности земного шара, имеющие более или менее широтное протяжение и выделенные по определенным климатическим показателям.

Широтная зональность — закономерное изменение физико-географических процессов, компонентов и комплексов геосистем от экватора к полюсам.

Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма — биологическая система (биогеоценоз), состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.

Наземные экосистемы включают в себя девять видов:

1) тундра – арктическая и альпийская (Климат очень холодный с полярным днем и полярной ночью, среднегодовая температура -5 °C)

2) бореальные леса хвойные – тайга (Климат: долгая и холодная зима, много осадков выпадает в виде снега.)

3) листопадный лес умеренной зоны – широколиственные леса (Климат сезонный с зимними температурами ниже 0 °C, осадков 750-1500 мм в год)

4) степь умеренной зоны (Климат сезонный, лето от умеренно теплого до жаркого, зимние температуры ниже 0 °C, осадки – 250–750 мм в год)

5) чапараль – районы с дождливой зимой и засушливым летом;

6) тропические злаковники (грасленд) и саванна (Климат без смены сезонов в связи с близостью к экватору, среднегодовая температура выше +17 °C (обычно + 28 °C)

7) пустыня – травянистая и кустарниковая (Климат очень сухой, с жарким днем и холодными ночами, осадков менее 200–250 мм в год)

8) полувечнозеленый сезонный (листопадный) тропический лес – районы с выраженными влажным и сухим сезонами;

9) вечнозеленый тропический дождевой лес.

Непрерывность и дискретность:

Целостность – непрерывность; дискретность – прерывистость.

Любая биологическая система (клетка, организм, вид и т.д.) состоит из отдельных взаимосвязанных частей, т.е. дискретна. Взаимодействие частей образуют целостную, взаимосвязанную систему.

Дискретность и непрерывность растительного покрова.

— Растения, покрывающие сушу, создают непрерывную ткань взаимовлияний. Это касается не только сухопутной, но также и водной растительности. Однако, если мы обратим внимание на растительный покров любой местности, то увидим, что он слагается из различных растительных сообществ. Мы можем вполне отчетливо выделить обособленные участки елового или соснового леса, болота, луга и т.п. Такие обособленные участки можно назвать дискретными единицами.

Дискретность естественного растительного покрова обусловливается следующими причинами

1) условия среды изменяются в пространстве не всегда постепенно. Встречаются и достаточно резкие переходы, влияющие на обособление фитоценозов.

2) даже при непрерывном изменении косвенно действующих факторов могут наблюдаться переломные пункты прямодействующих экологических режимов.

3) различные эдификаторы (основные компоненты растительных сообществ) формируют неодинаковую фитосреду и тем самым усиливают неоднородность условий существования растений и также способствуют обособлению фитоценозов.

Из сказанного следует, что границы между любыми соседними растительными сообществами будут тем резче, чем больше отличаются друг от друга их экотопы и чем сильнее выражена средообразующая роль их эдификаторов. Например, границы между степными и лесными сообществами бывают, как правило, более резкими, чем границы между соседними луговыми фитоценозами.

Непрерывность растительного покрова является универсальным явлением, хотя степень непрерывности может быть самой разной. Она возрастает в сообществах с наличием нескольких сильных эдификаторов (например, леса умеренного пояса) и уменьшается в сообществах с множеством слабых эдификаторов (например, луга, рудеральная растительность, степи).

Причины возникновения мозаичности:

Мозаичность — расчлененность (неоднородность) биогеоценоза по горизонтали, выражающаяся в наличии в нем различных микрогруппировок, которые различаются видовым составом, количественным соотношением разных видов, продуктивностью и другими признаками, и свойствами.

Особняком стоит понятие парцеллы. — элемента горизонтальной неоднородности биогеоценоза.

Типы мозачиности и их происхождение:

— Фитогенная мозаичность обусловлена конкуренцией, изменением фитосреды или спецификой жизненных форм растений (способность к вегетативному размножению и образованию клонов).

— Эдафотопическая мозаичность связана с неоднородностями почвы как среды обитания (неровности микрорельефа, различный дренаж, неоднородность почв и подстилки, их мощности, гумусированности, гранулометрического состава и т.д.).

— Зоогенная мозаичность вызывается влиянием животных, как прямым, так и косвенным, – выеданием, вытаптыванием, деятельностью землероющих животных и т.д.

— Антропогенная мозаичность связана с деятельностью человека – вытаптыванием вследствие рекреационной нагрузки, выпасом сельскохозяйственных животных, выкашиванием травяных и вырубкой лесных растительных сообществ, ресурсными заготовками и т.д.

— Экзогенная мозаичность обусловлена внешними абиотическими факторами среды – влиянием ветра, воды и т.д.

Биоценоз (или сообщество) — исторически сложившаяся устойчивая совокупность популяций организмов разных видов, населяющих сравнительно однородный участок.

Границы биоценоза — переходная полоса, в пределах которой меняется соотношение (баланс) экологических компонентов, и, следовательно, изменяются факторы среды и видовой состав биоты. На суше определяется относительно однородным участком растительности; в водной среде – экологическими подразделениями частей водоемов (абиссальные и пелагические биоценозы и др.). Границы сообществ редко бывают четкими. Как правило, образуются обширные пограничные зоны, отличающиеся особыми условиями – это экотон.

Экотон — это зона соединения или переходная зона между двумя биомами (разными экосистемами). В экотоне два сообщества встречаются и объединяются. Например, мангровые леса представляют собой экотон между морской и наземной экосистемами. Другими примерами являются луга (между лесом и пустыней), лиман (между пресной и соленой водой), а также берега рек или болот (между сухой и влажной почвой).

«Краевой эффект» — влияние двух граничащих сообществ друг на друга. Тенденция к увеличению разнообразия и плотности живых организмов на границах биоценозов и называется краевым (опушечным, граничным) эффектом. Наиболее отчетливо краевой эффект проявляется в зонах, отделяющих лес от луга (зона кустарников), лес от болота и т.д.

Источник