Сравнительный анализ психики животных и человека.

Основу всех без исключения форм поведения животных составляют инстинкты, точнее, инстинктивные действия, т. е. генетически фиксированные, наследуемые элементы поведения. Вместо «разумности» следует говорить о биологической целесообразности инстинктов, а вместо «слепоты» — об их фиксированности, или ригидности.

Нужно иметь в виду, что ригидность инстинкта тоже целесообразна: она отражает приспособленность животного к постоянству определенных условий

Согласно этологической теории, инстинкт обусловлен действием как внешних, так и внутренних факторов.

К внешним факторам относятся специальные раздражители, которые получили название «ключевых стимулов».

В естественных условиях обычно действуют несколько признаков, объединяясь в «пусковую ситуацию». К внутренним факторам относится эндогенная стимуляция центров инстинктивных действий, которая приводит к понижению порога их возбуждения.

Очень показательны в этом отношении факты расширения спектра раздражителей, вызывающих инстинктивные действия и особенно факты спонтанного возникновения последних.

Так, в одном из опытов изучалось действие токования у голубей, и голуби на разное время изолировались от самок. Оказалось, что по мере увеличения времени изоляции все больший круг предметов вызывал токующие действия. Вначале это были только самки своего вида, через несколько дней — самки другого вида, которых раньше голубь не замечал, еще позже — чучело птицы, затем — скомканный платок. Наконец, через несколько недель голубь токовал, обратившись к пустому углу.

Согласно модели К. Лоренца, обычно, т. е. в отсутствие крайнего обострения потребности, эндогенная активность центров инстинктивных действий заторможена, или блокирована. Адекватные стимулы снимают эту блокировку, действуя наподобие ключа, который открывает замок. Поэтому такие стимулы и получили название ключевых.

Многие инстинктивные действия должны пройти период становления и тренировки в ходе индивидуального развития животного. Такая форма получила название облигатного (т. е. обязательного) научения.

Итак, многие инстинктивные акты «достраиваются» в индивидуальном опыте животного, и можно сказать, что такая достройка тоже запрограммирована. Она обеспечивает прилаживание инстинктивного действия к условиям среды. Конечно, пластичность инстинктивного действия при этом ограничена и определяется генетически заданной «нормой реагирования».

Гораздо большую пластичность поведения обеспечивает факультативное научение. Этим термином обозначается процесс освоения новых, сугубо индивидуальных, форм поведения. Если при облигатном научении все особи вида совершенствуются в одних и тех же (видео-типичных) действиях, то при факультативном научении они овладевают индивидуально-особенными формами поведения, приспосабливающими их к конкретным условиям существования индивид.

Язык животных

Важнейшее отличие языка животных от языка человека состоит в отсутствии у него семантической функции. Это значит, что элементы языка животных не обозначают внешние предметы сами по себе, их абстрактные свойства и отношения. Они всегда связаны с конкретной биологической ситуацией и служат конкретным биологическим целям.

Другим отличием языка животных является его генетическая фиксированность. В результате он представляет собой закрытую систему, которая содержит ограниченный набор сигналов, хотя количество сигналов может быть довольно большим.

Можно вполне сказать, что каждая особь в животном мире от рождения знает язык своего вида. Знание же языка человеком формируется прижизненно, в ходе общения его с другими людьми. В отличие от языка животных язык человека — открытая система: он непрерывно развивается, обогащаясь новыми понятиями и структурами.

Животные не только используют, но и изготавливают или совершенствуют орудия: при использовании веточки обрывают с нее листья и боковые побеги; листья для «губки» пережевываются. Однако безусловным фактом остается неспособность животных изготавливать орудия с помощью другого орудия. Здесь проходит та грань, которая отделяет животных от человека.

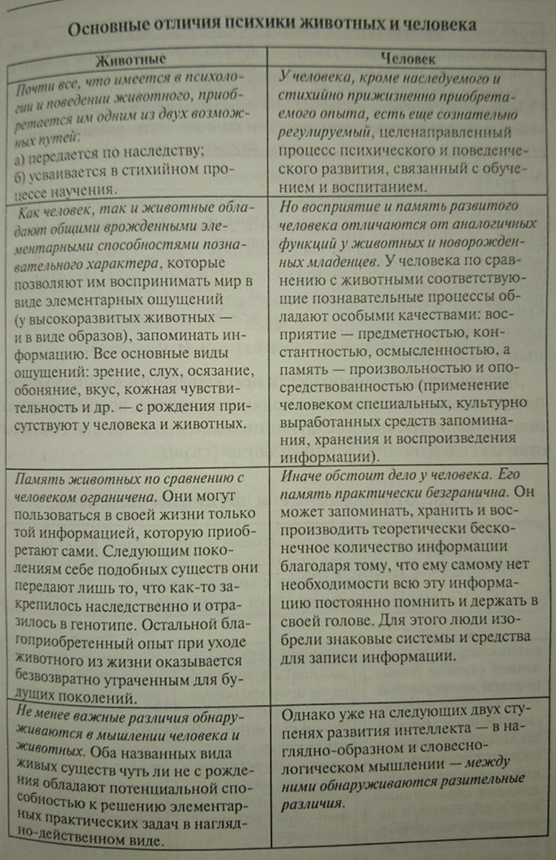

Главные особенности психической деятельности животных, отличающие ее от психики человека.

- Вся активность животных определяется биологическими мотивами. Это хорошо выражено в часто цитируемых словах немецкого психолога А. Гельба: «Животное не может делать ничего бессмысленного. На это способен только человек».

- Вся деятельность животных ограничена рамкаминаглядных конкретных ситуаций. Они не способны планировать своих действий, руководствоваться «идеально» представляемой целью. Это проявляется, например, в отсутствии у них изготовления орудий впрок.

- Основу поведения животных во всех сферах жизни, включая язык и общение, составляют наследственныевидовые программы. Научение у них ограничивается приобретением индивидуального опыта, благодаря которому видовые программы приспосабливаются к конкретным условиям существования индивида.

- У животных отсутствуют закрепление, накоплениеи передача опыта поколений в материальной форме, т. е.в форме предметов материальной культуры.

Гальперин –адаптивная функция психики. Ситуации, где она не нужна:

Весь процесс обеспечивается хорошо отлаженным взаимодействием со средой (напр., дыхание, теплорегуляция)

Новые ситуации, требующие ориентиров

1) каждая новая ступень психического развития начинается с усложнения деят-ти. Новая форма психического отражения появляется вслед за этим усложнением деят-ти и делает возможным ее дальнейшее развитие.

2) имеет место несовпадение линий биологического и психического развития животных. Например, животное, стоящее на более высокой ступени биологического развития не обязательно обладает и более развитой психикой.

Есть такие ситуации, где психика нужна и ситуации, где она не нужна.

Ситуации, где психика не нужна:

Ситуации где весь процесс обеспечивается чисто физиологическим взаимодействием с внешней среде, например, внешнее дыхание, теплорегуляции, поглощение пищи.

Общие характеристики ситуаций:

• условия существования животного имеются на месте;

• эти условия действуют на животное как раздражители готового, наличного в организме механизма, а этот механизм производит нужную в данном случае реакцию;

• в этих случаях соотношение между действующим органом и объектом воздействия обеспечено настолько, что по меньшей мере в большинстве случаев реакция оказывается успешной и приносит результат.

Ситуации, где психика необходима:

Пример: за дыханием мы не наблюдаем, т.е. для того, чтобы дышать психика не нужна, но если мы попадаем в помещение, где душно, то здесь недостаточно автоматических приспособлений организма к уменьшенному количеству кислорода. Чтобы не задохнуться, надо выйти из этой ситуации. И вот здесь психика оказывается необходимой. Мы можем выйти из помещения, открыть форточку, т.е. выбираем какой-либо путь решения.

Источник

3.3. Отличия психики животных и психики человека

А.В. Петровский выделяет следующие существенные отличия психики животных и человека:

- Различие в мышлении человека и животного. Многими экспериментами было доказано, что высшим животным свойственно лишь практическое мышление. Поведение человека характеризуется способностью абстрагироваться от данной конкретной ситуации и предвосхищать последствия, которые могут возникнуть в связи с этой ситуацией. «Язык» животных и язык человека различны и это тоже определяет различие в мышлении.

- Второе отличие человека от животного заключается в его способности создавать и сохранять орудия труда. Вне конкретной ситуации животное никогда не выделяет орудие как орудие, не сохраняет его в прок. Человек же создает орудие по заранее намеченному плану.

- Третье различие состоит в чувствах. И животное и человек не остаются безразличными к происходящему вокруг. Однако только человек способен сопереживать в горе и сорадоваться другому человеку.

- Важнейшее отличие психики животного от психики человека заключается в условиях их развития. Развитие психики животного мира шло по законам биологической эволюции. Развитие собственно человеческой психики, человеческого сознания подчиняется законам исторического развития. Но только человек способен присваивать общественный опыт, который в наибольшей мере развивает его психику.

3.4. Сознание как высшая ступень психики

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник

Отличие психической деятельности животных от психики человека

переход к человеческому сознанию, в основе которого лежит переход :

- К человеческим формам жизни

- К человеческой, общественной по природе своей, трудовой деятельности

Связан не только с изменениями принципиального строения деятельности, но и возникновением новой формы отражения действительности.

Главное состоит в том, что с переходом к человеку меняются и сами законы, управляющие развитием психики :

- У животных — законы биологической эволюции,

- У человека — законы общественно-исторического развития.

Сознание и его психологическая характеристика

Сознание – форма активно-познающего отражения или отражение, выделяющее активные устойчивые св-ва предметной действительности. Сознание является высшим уровнем саморегуляции и психического отражения, который присущ только человеку. Оно выступает как меняющаяся совокупность образов чувственного и умственного уровней во внутреннем опыте человека, которые способны предвосхищать его практическую деятельность.

— интенциональность сознания, т.е его направленность

— способность к самонаблюдению (рефлексия)

— в процессе онтогенеза у человека формируется индивидуальная «я -концепция»

— чувственная ткань (сумма непосредственных ощущений, на которых строится психическое отражение)

— личностный смысл (связь с собственными актуальными потребностями)

Различные подходы к пониманию сознания:

Структуралисты: В. Вундт и структуралисты искали природу сознания в самом сознании: они пытались разложить его на элементы и построить «химию души» — нечто вроде Периодической системы элементов для сознания. Однако выяснилось, что однозначное решение этой задачи невозможно — прежде всего потому, что выделение элементов сознания зависит от исходной позиции носителей сознания, пытающихся анализировать его содержание.

Функционалисты: У. Джеймс и функционалисты выводили природу сознания из биологических потребностей организма: сознание нужно, потому что оно полезно, потому что оно решает биологически важные задачи. Им возражали, что без контроля сознания организм иногда действует быстрее и точнее и в целом лучше решает задачи адаптации. При этом У. Джеймс понимал ограниченность возможностей сознания: «Сознание — это маленький остров посреди великого океана возможностей человеческой психики». Он же в итоге пришел к выводу, что сознание — не существующая в реальности фикция. Бихевиоризм: Сознание — это внутреннее поведение. Внутреннее поведение отличается от внешнего лишь тем, что в этом случае реакции столь слабы, что не могут быть замечены наблюдателем (например, мышление – это речь минус звук). Деятельностный подход: Принцип единства сознания и деятельности. Сознание не управляет деятельностью извне, а составляет с ней органическое единство, будучи как предпосылкой (мотивы, цели), так и результатом (образы, состояния, навыки и т.д.) деятельности.

Источник