2. Конденсат. Состав и физико-химические свойства.

Любой конденсат получается после перехода газообразного вещества в жидкое из-за снижения давления или температуры. В недрах земли существуют не только газовые, но и газоконденсатные залежи. Когда давление и температура снижаются в результате бурения скважины, образуется газовый конденсат – смесь жидких углеводородов, отделившихся от газа.

Под конденсатностью понимают содержание жидких УВ в газе в пластовых условиях (см 3 /м 3 ).

Газоконденсатный фактор — величина, обратная конденсатности.

Различают сырой и стабильный конденсаты. Под сырым подразумевают УВ, при стандартных условиях находящиеся в жидком состоянии с растворенными в них газообразными компонентами (метаном, этаном, пропаном, бутанами). Конденсат, состоящий только из жидких УВ (от пентанов и выше) при стандартных условиях принято называть стабильными.

По физическим свойствам конденсаты характеризуются большим разнообразием. Плотность конденсатов меняется от 0,677 до 0,827 г/см 3 ; показатель преломления от 1,39 до 1,46; молекулярная масса— от 92 до 158.

Состав. Многочисленными исследованиями установлена генетическая связь подстилающих (образовавших) их нефтей. Конденсаты, как и нефти, состоят из УВ трех типов — метановых, нафтеновых и ароматических.

Однако распределение этих групп УВ в конденсатах имеют следующие особенности в отличие от нефтей:

- абсолютное содержание (в ср.) ароматических УВ в бензиновых фракциях конденсатов выше, чем в нефтях;

- встречаются бензиновые фракции, в которых содержится одновременно большое количество нафтеновых и ароматических УВ;

- между содержанием метановых и ароматических УВ в бензиновых фракциях существует обратная связь (чем >метановых, тем

- концентрации разветвленных метановых УВ ниже концентрации нормальных структур;

- на долю этилбензола среди ароматических УВ состава С8Н10 приходится в ср. значительно меньший %, чем в нефтях.

Таким образом конденсаты состоят из более простых соединений, чем нефти. В нефтях преобладают циклопентановые УВ, в конденсатах — циклогексановые. Ароматические УВ в нефтях обычно сосредоточены в высококипящих фракциях, в конденсатах, наоборот, в низкокипящих. Содержание серы в конденсатах колеблется от 0-1,2%. В отдельных залежах или скважинах могут быть обнаружены конденсаты, УВ состав которых может отклоняться от общих закономерностей, это связано с геологическими особенностями конкретного района.

Конденсаты заметно отличаются и по фракционному составу. В среднем они на 60-80% выкипают до 200С, но есть конденсаты (или нефтеконденсатные смеси), конец кипения которых 350-500С, содержащие в своем составе асфальтены.

В процессе разработки газоконденсатных залежей состав конденсатов меняется. По мере снижения давления происходит частичная конденсация УВ в пласте, и эта часть в основном уже не извлекается на поверхность. В результате этого происходит изменение количественной и качественной характеристики пластовой газоконденсатной смеси — изменение группового УВ состава. При снижении давления происходит выпадение в пласт высококипящих фракций конденсата, и плотность его уменьшается. Иногда плотность конденсатов, напротив, увеличивается, что в основном характерно для разрабатываемых газовых шапок.

Источник

Состав и свойства природного газа и газовых конденсатов

В отличие от нефти химический состав газа и газовых конденсатов более однородный. Отсюда такие свойства, как химическая и термокислительная стабильность газа и газового конденсата значительно выше, чем у нефти.

Природный газ представляет собой, в основном метан (96-98 %), остальные 2-4 % — это примеси – этан и пропан. Как правило, природный газ и газовые конденсаты проходят на промыслах процедуры очистки и, в связи с этим, практически не содержат таких нежелательных веществ, как соединений серы, азота и кислорода.

Газовые конденсаты представляют собой смесь углеводородов с числом атомов углерода в молекуле от 4-х до 16-18. Это, в основном углеводороды парафинового и нафтенового основания. В связи с этим, газовый конденсат в составе топлив является наиболее желательным компонентом с экологической точки зрения. Фракционный состав газовых конденсатов зависит от специфики месторождения газа и может колебаться в пределах от 28 до 400 0 С. Для одних месторождений температура конца кипения газового конденсата может составлять 150-180 0 С, для других быть более высокой 350-400 0 С. Фракционирование газовых конденсатов позволяет получать из них компоненты моторных топлив- бензина (нк.- 180 0 С), дизельного (180 – 350 0 С) и авиакеросинов (150 – 250 0 С). Однако, низкое октановое число газовых конденсатов ограничивает их применение в качестве компонента товарных бензинов, а практически полное отсутствие ароматических углеводородов не позволяет получать из газовых конденсатов товарных дизельных топлив из-за плохих противоизносных свойств. Поэтому они могут служить лишь компонентами указанных топлив.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

1. Физико-химические свойства нефти, природного газа, углеводородного конденсата и пластовых вод

Нефть – горючая, маслянистая жидкость, преимущественно темного цвета, представляет собой смесь различных углеводородов. В нефти встречаются следующие группы углеводородов: метановые (парафиновые) с общей формулой СnН2n+2; нафтеновые – СnН2ni; ароматические – СnH2n-6. Преобладают углеводороды метанового ряда (метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 и бутан С4Н10), находящиеся при атмосферном давлении и нормальной температуре в газообразном состоянии. Пентан С5Н12, гексан С6Н14 и гептан С7Н16 неустойчивы, легко переходят из газообразного состояния в жидкое и обратно. Углеводороды от С8Н18 до С17Н36 – жидкие вещества. Углеводороды, содержащие больше 17 атомов углерода – твердые вещества (парафины). В нефти содержится 8287 % углерода, 1114 % водорода (по весу), кислород, азот, углекислый газ, сера, в небольших количествах хлор, йод, фосфор, мышьяк и т.п.

Основной показатель товарного качества нефти – ее плотность () (отношение массы к объему), по ней судят о ее качестве. Легкие нефти наиболее ценные.

Плотность (объемная масса) – масса единицы объема тела, т.е. отношение массы тела в состоянии покоя к его объему. Единица измерения плотности в системе СИ выражается в кг/м 3 . Измеряется плотность ареометром. Ареометр – прибор для определения плотности жидкости по глубине погружения поплавка (трубка с делениями и грузом внизу). На шкале ареометра нанесены деления, показывающие плотность исследуемой нефти.

Вязкость – свойство жидкости или газа оказывать сопротивление перемещению одних ее частиц относительно других. Зависит она от силы взаимодействия между молекулами жидкости (газа). Для характеристики этих сил используется коэффициент динамической вязкости (). За единицу динамической вязкости принят паскаль-секунда (Па·с), т.е. вязкость такой жидкости, в которой на 1 м 2 поверхности слоя действует сила, равная одному ньютону, если скорость между слоями на расстоянии 1 см изменяется на 1 см/с. Жидкость с вязкостью 1 Па·с относится к числу высоковязких.

В нефтяном деле, так же как и в гидрогеологии и ряде других областей науки и техники, для удобства принято пользоваться единицей вязкости, в 1000 раз меньшей – мПа·с. Так, пресная вода при температуре 20 0 С имеет вязкость 1 мПа·с, а большинство нефтей, добываемых в России, — от 1 до 10 мПа·с, но встречаются нефти с вязкостью менее 1 мПа·с и несколько тысяч мПа·с. С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость заметно уменьшается. Для большинства нефтей, добываемых в России, вязкость при полном выделении из них газа (при постоянной температуре) увеличивается в 24 раза, а с повышением температуры резко уменьшается.

Вязкость жидкости характеризуется также коэффициентом кинематической вязкости, т.е. отношением динамической вязкости к плотности жидкости. За единицу в этом случае принят м 2 /с. На практике иногда пользуются понятием условной вязкости, представляющей собой отношение времени истечения из вискозиметра определенного объема жидкости ко времени истечения такого же объема дистиллированной воды при температуре 20 0 С.

Цвет нефти варьирует от светло-коричневого до темно-бурого и черного, плотность от 730 до 9801050 кг/м 3 (плотность менее 800 кг/м 3 имеют газовые конденсаты). По плотности нефти делятся на 3 группы: на долю легких нефтей (с плотностью до 870 кг/м 3 ) в общемировой добыче приходится около 60% (в России – 66%), на долю средних нефтей (871970 кг/м 3 ) в России – около 28%, за рубежом – 31%; на долю тяжелых (свыше 970 кг/м 3 ) – соответственно около 6% и 10%. Вязкость изменяется в широких пределах (при 50 0 С 1,2 55·10 -6 м 2 /с) и зависит от химического и фракционного состава нефти и смолистости (содержания в ней асфальтеново-смолистых веществ).

Другое основное свойство нефти – испаряемость. Нефть теряет легкие фракции, поэтому она должна храниться в герметичных сосудах.

В пластовых условиях свойства нефти существенно отличаются от атмосферных условий.

Движение нефти в пласте зависит от пластовых условий: высокие давления, повышенные температуры, наличие растворенного газа в нефти и др. Наиболее характерной чертой пластовой нефти является содержание в ней значительного количества растворенного газа, который при снижении пластового давления выделяется из нефти (нефть становится более вязкой и уменьшается ее объем).

В пластовых условиях изменяется плотность нефти, она всегда меньше плотности нефти на поверхности.

При увеличении давления нефть сжимается. Для пластовых нефтей коэффициенты сжимаемости нефти н колеблются в пределах 0,414,0 ГПа -1 , коэффициент н определяют пересчетом по формулам, более точно получают его путем лабораторного анализа пластовой пробы нефти.

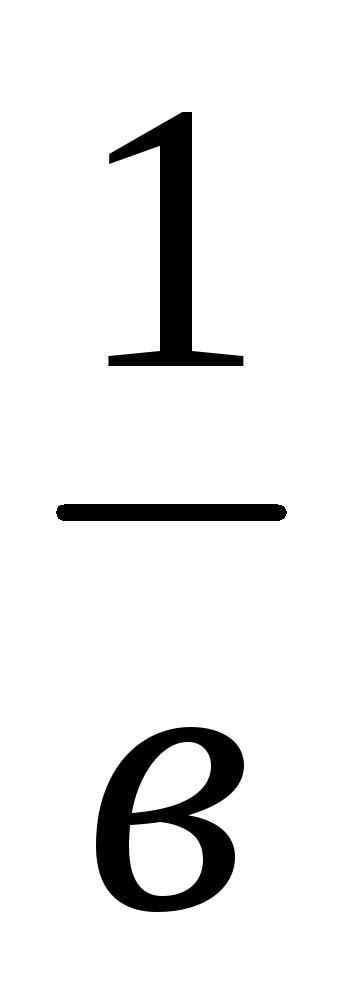

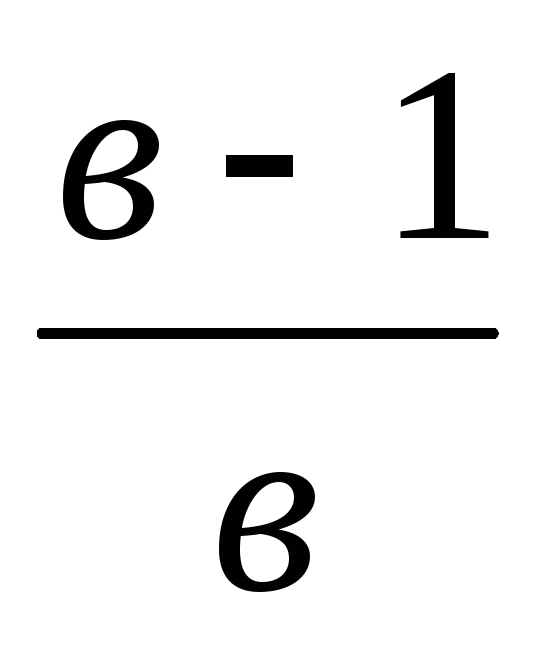

Из-за наличия растворенного газа в пластовой нефти, она увеличивается в объеме (иногда на 5060%). Отношение объема жидкости в пластовых условиях к объему ее в стандартных условиях называют объемным коэффициентом «в». Величина, обратная объемному коэффициенту, называется пересчетным коэффициентом = . Этот коэффициент служит для приведения объема пластовой нефти к объему нефти при стандартных условиях.

Используя объемный коэффициент, можно определить усадку нефти, т.е. на сколько изменяется ее объем на поверхности по сравнению с глубинными условиями.

Усадка – И =

Важной характеристикой нефти в пластовых условиях является газосодержание – количество газа, содержащееся в одном кубическом метре нефти. Для нефтяных месторождений России газовый фактор изменяется от 20 до 1000 м 3 /т. По закону Генри растворимость газа в жидкости при данной температуре прямо пропорциональна давлению. Давление, при котором газ находится в термодинамическом равновесии с нефтью, называется давлением насыщения. Если давление ниже давления насыщения, из нефти начинает выделяться растворенный в ней газ. Нефти и пластовые воды с давлением насыщения, равным пластовому, называются насыщенными. Нефти в присутствии газовой шапки, как правило, насыщенные.

ГАЗЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Природные углеводородные газы находятся в недрах земли или в виде самостоятельных залежей, образуя чисто газовые месторождения, либо в растворенном виде содержится в нефтяных залежах. Такие газы называются нефтяными или попутными, так как их добывают попутно с нефтью.

Углеводородные газы нефтяных и газовых месторождений представляют собой газовые смеси, состоящие главным образом из предельных углеводородов метанового ряда СnН2n+2, т.е. из метана СН4 и его гомологов – этана С2Н6, пропана С3Н8, бутана С4Н10 и других, причем содержание метана в газовых залежах преобладает, доходя до 98-99%.

Кроме углеводородных газов, газы нефтяных и газовых месторождений содержат углекислый газ, азот, а в ряде случаев сероводород и в небольших количествах редкий газ, такой как гелий, аргон и др.

Источник