Свойства основных белков шкуры животных — Коллаген

Коллаген — это основной кожедающий белок шкуры. Основными отличительными признаками коллагена являются: сопротивление изменению длины в физиологических условиях, химическая инертность, специфический аминокислотный состав и способность превращаться в желатин при длительном нагревании в воде или в щелочах. Изучение коллагена представляет большой научный и практический интерес.

Около 50 % всего количества коллагена, содержащегося в теле животного, находится в шкуре.

В шкурах разных животных содержится неодинаковое количество коллагена, % от массы воздушно-сухой шкуры: морская свинка — 63,7, крыса — 67, собака — 64, крупный рогатый скот — 80.

С точки зрения использования кожевенного сырья, главным образом шкур крупного рогатого скота, особый интерес представляют данные о послойном (статографическом) распределении коллагена в кожном покрове.

Если шкуру крупного рогатого окота разделить на 12 слоев и в каждом слое определить содержание коллагена, то наибольшее его количество придется на средние слои шкуры, т. е. на те, где укладка волокон и их пучков наиболее плотная, что соответствует сильно развитой части сетчатого слоя дермы и обеспечивает прочность кожи (табл. 8).

Табл. 8. Содержание коллагена по слоям шкуры животного.

В состав коллагена входит 19 аминокислот: глицин, аланин, валин, лейцин, пролин, оксипролин, тирозин, лизин, оксилизин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты и др.

Отличительной особенностью аминокислотного состава коллагена является присутствие оксипролина и оксилизина, высокое (около 30 %) содержание глицина, пролина и оксипролина (в сумме более 25 %), а также почти полное отсутствие серосодержащих аминокислот.

Структуру коллагена вследствие большой сложности подразделяют на первичную, вторичную, третичную, четвертичную.

Вода, содержащаяся в коллагене, оказывает существенное влияние на его структуру и свойства. В зависимости от количества влаги изменяется ряд показателей, характерных для тонкой структуры коллагена. Изучение изменений коллагена под воздействием влаги имеет и теоретическое и практическое значение, так как в основе большинства технологических обработок кожевенного сырья лежит взаимодействие коллагена с водой. Парная шкура содержит влаги 55-75 % от своей массы. Исследования показали, что содержание влаги в дерме шкур различных животных неодинаково и зависит от вида животного, породы, возраста и т. д.

Содержание влаги в дерме шкур различных животных, г на 100 г сухого вещества:

Коллаген — белок, который способен поглощать воду в гораздо больших количествах, чем многие другие белки.

Содержание влаги в белках, г на 100 г сухого вещества:

Часть влаги, поглощенной коллагеном, прочно удерживается в его структуре и вызывает в ней определенные изменения. Эту влагу называют влагой гидратации, или химически связанной влагой. Химически связанная с коллагеном влага имеет свои характерные особенности: не замерзает при температуре -20 °С, присоединяется к белку с выделением тепла и со снижением общего объема системы коллаген-вода, теряет способность растворять другие вещества. На 100 г абсолютно сухого коллагена приходится от 20 до 75 г химически связанной влаги.

Большая часть влаги, поглощаемой коллагенам, называется влагой набухания, капиллярной, или свободной. Эта влага по своим свойствам не отличается от обычной и при поглощении белком вызывает его значительное набухание. Влага набухания заполняет все поры, располагаясь между волокнистыми элементами макро- и микроструктуры коллагена. При повышении относительной влажности воздуха и понижении температуры абсолютное количество влаги, поглощенной коллагеном, возрастает. Способность поглощать влагу в больших количествах, чем многие другие белки и материалы, является ценным свойством коллагена, особенно при эксплуатации кожаных изделий. Это выгодно отличает кожу от многих искусственных кож.

Влага является необходимым компонентом, оказывающим существенное влияние на свойства коллагена: полное удаление ее приводит к необратимым изменениям структуры коллагена.

При нагревании в воде образец шкуры сначала сморщивается, а затем сокращается примерно на 1/3 своей первоначальной длины. Это объясняется сокращением коллагеновых волокон при нагревании. Температура, при которой происходит подобное изменение образца, называется температурой сваривания. Она довольно точно характеризует структурные изменения коллагена. Температура сваривания благодаря простоте определения является распространенным показателем при проведении технохимического контроля в производстве кожи.

Процесс сваривания зависит от продолжительности и температуры нагревания, размера и направления вырезанного образца, от состава жидкости и может регулироваться изменением этих факторов.

Сваривание вызывает потерю упорядоченности структуры коллагена и увеличение его способности к взаимодействию с ферментами, кислотами, щелочами и т. д. При длительном нагревании при температуре ниже температуры сваривания в структуре коллагена происходят изменения, подобные изменениям, происходящим при сваривании.

Такие отрицательные явления возможны при неправильном консервировании и хранении кожевенного сырья (лежалое сырье) и могут быть обнаружены лишь при тщательном контроле качества шкур в отмочно-зольных процессах.

Разрушение межмолекулярных связей в структуре коллагена обусловливает снижение температуры сваривания. Обработка коллагена неорганическими (йод, соли кальция, бария, щелочи, кислоты и др.) и органическими (мочевина) веществами, вызывающими нарушения межмолекулярного скрепления структуры белка, приводит к снижению температуры сваривания. Искусственное введение в дерму веществ, увеличивающих количество связей в структуре коллагена (дубление), приводит к повышению температуры сваривания.

Прочность дермы зависит от толщины и свойств пучков волокон коллагена, их состояния и взаимного расположения. Определенное значение при этом имеют другие составные части дермы, разделенность структуры, степень увлажнения и т. д. В дерме шкуры крупного рогатого скота различают пучки волокон (толщиной 20-40 мкм), отдельные волоконца (толщиной 5-10 мкм) и, наконец, фибриллы коллагена (толщиной 0,1-2 мкм). По сравнению с другими волокнистыми материалами волокна коллагена выделяются своей прочностью. Предел прочности при растяжении и удлинение при разрыве волокон малой влажности невелики вследствие того, что в этом случае перемещение структурных элементов по отношению друг к другу очень незначительно, поэтому часть структурных элементов волокна, находящегося над напряжением, рвется раньше, чем другие структурные элементы успевают выпрямиться и принять на себя часть нагрузки. Увеличение влажности волокна до определенного предела повышает степень ориентации структурных элементов и их взаимное перемещение. При этом структурные элементы волокна приобретают возможность скользить относительно друг друга, а это способствует более равномерному распределению напряжения по всему волокну и в конечном итоге дает возможность увеличить нагрузку и удлинение при разрыве.

При полном обводнении прочность волокон уменьшается, что, вероятно, связано с ослаблением молекулярного взаимодействия.

Механические свойства дермы отличны от механических свойств отдельных волокон (табл. 9).

Табл. 9. Некоторые механические свойства различных волокон.

Предел прочности при растяжении, МПа

Относительное удлинение при разрыве, %

Отношение абсолютной прочности влажного волокна к абсолютной прочности воздушно-сухого, %

Источник

2. Химический состав и строение шкуры животного.

По химическому составу шкура животных состоит из волокнообразующих белков:

кожный покров — КОЛЛАГЕН, ЭЛАСТИН и РЕТИКУЛИН,

волосяной покров — КЕРАТИН.

Химическую основу, указанных белков, составляют остатки альфа-аминокислот (-NH — CH — CO-)n.

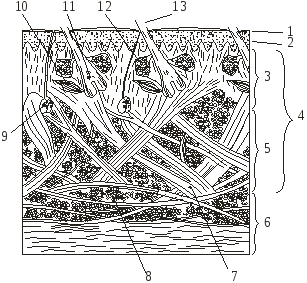

Химический состав шкуры: углеводы, жиры, минеральные вещества, ферменты и до 70% от массы парной шкуры вода. Строение шкуры приведена (рис.): 1 — наружный (роговой) слой эпидермиса; 2 — внутренний (ростковый) слой эпидермиса; 3 — сосочковый слой дермы; 4 — дерма; 5 — сетчатый слой дермы; 6 — подкожно-жировая ткань; 7,8 – пучок коллагеновых волокон (продольный и поперечный вид); 9 — потовые железы; 10 — мускулы управляющие волосами; 11 — волосяные сумки; 12 — сальные железы; 13 — волос

В строении шкуры выделяют:

— ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ. Волосы растут из волосяных сумок;

— ЭПИДЕРМИС — поверхностный слой шкуры, состоящий из клеток эпителия, имеющий наружный слой (ороговелый) и внутренний (ростковый), толщиной от 2 до 5%. Четкой границы между эпидермисом и дермой не существует;

— ДЕРМА — основной слой шкуры, образованный переплетением волокон: коллагена (90-98%), эластина (1-4,8%), ретикулина (1-3%)

— сосочкового слоя от 20 до 50% толщины дермы, в котором расположены волосяные сумки, потовые и сальные железы,

— основного — сетчатого слоя.

Границей между сетчатым и сосочковым слоем является залегание волосяных сумок.

— ПОДКОЖНАЯ КЛЕТЧАТКА (жировой слой).

3. Основные процессы производства кожи

Все операции производства кожи делят на: отмочно-зольные (подготовительные), преддубильные , дубильные, сушильно-увлажнительные и отделочные.

I. Отмочно-зольные операции и преддубильные

Отмочно-зольные операции служат для перевода кожевенного сырья в парное состояние и подготовки дермы к дублению. Для этого проводят следующие операции:

1. ПРОМЫВКА и ОТМОКА шкур проводят в воде с добавлением обострителей (например, сульфида натрия), смачивающих веществ, поверхностно-активных веществ и антисептиков (например, кремнефторида натрия). В результате проведения этой операции из шкуры удаляются консервирующие вещества, кровь и водорастворимые белки. Длительность отмоки мокросоленого консервирования 6-24 час. Промывку и отмоку шкур проводят в неподвижных барабанах, но шкуры закреплены на подвижных вращающихся в барабане рамах.

После проведения операции осуществляют первичное удаление подкожной клетчатки (мездры).

При недостаточной отмоке кожи имеют повышенную жесткость и стяжку лицевого слоя, а при длительной отмоке приобретают рыхлость и отдушистость.

2. ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ — нанесение на бахтармяную сторону шкуры суспензий гидроксила кальция или смеси гидроксида кальция и сульфида натрия (намазная смесь) с последующей пролежкой 4-16 часов и сгонкой шерсти после пролежки.

(Обезволашивание может происходить совместно с золением)

3. ЗОЛЕНИЕ шкур осуществляется зольной жидкостью — гашёная известь (гидроксид кальция) и сульфид натрия. В результате золения происходит разрыхление и расщепление пучков волокон, удаление межволоконного вещества, нажор и обезжиривание.

(Страхов,79 г,стр,63: В щелочной и кислой среде происходит дополнительное усиленное обводнение белков дермы, называемое НАЖОРом)

4. ПОВТОРНОЕ МЕЗДРЕНИЕ осуществляют также на машинах для полного удаления подкожной клетчатки — мездры.

5. СГОНКА ШЕРСТИ. Волосяной покров можно удалить после проведения операций обезволашивания и золения на шерстосгонных машинах.

6. ДВОЕНИЕ. В том случае если дерма имеет значительную толщину (шкуры средних и тяжелых развесов) ее подвергают операции двоению — распиливание по толщине. Это позволяет улучшить протекание последующих химико-физических операций производства кожи и увеличить выход кожи — то есть её площадь.

7. ПРОМЫВКА. После проведения операции золения, сгонки волоса и мездры, с целью удаления щелочи из голья, препятствующей протеканию процесса дубления, проводят промывку и обеззоливание сульфатом аммония в течение 0,5-6 часов.

8. МЯГЧЕНИЕ. Для придания кожам гладкого лицевого слоя, повышенной мягкости, проницаемости, голье после обеззоливания подвергают мягчению — кратковременная обработка ферментными препаратами, которые удаляют из структуры дермы голья продукты распада белков, межволоконных веществ, остатки эпидермиса. Затем гольё промывают.

9. ПИКЕЛЕВАНИЕ. Для придания кислотной среды и дополнительного разрыхления микроструктуры дермы для последующего хромового дубления, как наиболее распространенного метода, голье после мягчения обрабатывают раствором серной кислоты и нейтральной соли. Данный раствор называется пикелем, а операция пикелеванием

Источник