Химический состав шкуры животного

Химическими составными частями шкуры животного являются белки, вода, жиры и жироподобные вещества, углеводы, минеральные вещества. В небольших количествах в шкуре имеются также пигменты и ферменты.

Белки шкуры являются ее важнейшей составной частью. Различают волокнистые (фибриллярные) и глобулярные белки. К первым относятся коллагены, эластины, ретикулины и кератины, ко вторым — альбумины, глобулины, муцины и мукоиды.

Главным белком шкуры, определяющим ее качественное состояние, является коллаген (коллагены). Коллаген составляет 98% всех волокнистых белков, входящих в состав дермы (среднего слоя шкуры), и, следовательно, является основой готовой кожи. Строением коллагена определяются главнейшие свойства кожи: ее гибкость и мягкость, прочность к различным видам деформации, гигроскопичность, способность к окраске и др.

В зависимости от вида животного, типа соединительной ткани, условий ухода и кормления коллагены различают по химическому составу и свойствам.

Как установлено, макромолекула коллагена состоит из звеньев 18 аминокислот, связанных между собой в виде полипептидных цепей. Считается также, что треть всех аминокислотных остатков приходится на глицин, другая треть падает на другие аминокислотные остатки, не содержащие азота и кислорода в боковой цепи, и оставшаяся треть — на аминокислотные остатки, у которых боковые цепи содержат карбоксилы, группы основного характера или оксигруппы. Для аминокислотного состава коллагенов характерно наличие в них значительных количеств (примерно 20%) пролина и оксипролина.

Коллаген содержит также редко встречающуюся аминокислоту — оксилизин.

Проведенными за последние годы исследованиями обнаружено, что между аминокислотным составом коллагена шкуры и ее структурой существует определенная зависимость. Так, например, установлено, что содержание диаминокислот (аргинина, лизина, гистидина) и содержание оксиамино(имино) кислот (треонина, оксипролина) меньше в коллагене шкуры рыхлой структуры по сравнению с коллагеном шкуры плотного строения.

Большинством исследователей для структуры коллагена принята модель трехспирального жгута Рича и Крика. Каждая спираль в жгуте обвивает одна другую и отстоит от соседней не более чем на 5 А. Коллагеновая частица имеет длину около 2800 А и состоит из 3000 аминокислотных остатков. Благодаря скоплению на поверхности спирали боковых цепей полярных аминокислотных остатков возникают разноименно заряженные участки, что обусловливает агрегацию трехспиральных частиц и возникновение фибрилл коллагена.

В образовании протофибрилл и фибрилл коллагена участвуют также мукополисахариды, которые тоже связывают частицы коллагена.

Функциональными группами коллагена являются: карбоксильные аминогруппы, иминогруппы, гидроксильные группы спиртового и фенольного характера, пептидные.

Свойства коллагена в основном определяются его строением, характером функциональных групп и реакционной способностью в той или иной среде.

Коллаген имеет белый цвет, нерастворим в холодной и теплой воде, в разбавленных растворах кислот, щелочей и солей, однако способен набухать в этих растворах. При повышении концентрации кислот и щелочей коллаген расщепляется на структурные элементы низшего порядка.

При длительном кипячении в воде коллаген превращается в желатин-клей («колла» — по греч. клей, «генос» — род, проискождение).

Исследования тонкой структуры коллагена показали, что он обладает двойственной структурой: кристаллической и аморфной. О наличии кристаллических зон в структуре коллагена свидетельствует явление сваривания при температурах 55—65°.

Другие исследования показали дифильную природу коллагена (наличие гидрофильных и гидрофобных зон)

Следует также отметить высокоразвитую внутреннюю поверхность коллагена.

Вторым волокнистым белком, входящим в состав шкуры, является эластин. В отличие от коллагена эластиновые волокна окрашены в желтый цвет, не образуют пучков, имеют меньшую извитость, при кипячении в воде не превращаются в клей.

Третьим волокнистым белком дермы шкуры является ретикулин. Отличительная особенность ретикулина — аргирофилия, т.е. способность восстанавливать металлическое серебро из солей, сорбировать его и окрашиваться в черный цвет.

Для оценки качественного состояния шкуры важно знать относительное содержание в ней коллагена, эластина и ретикулина, так как лишь эти белки будут входить в состав будущей кожи. Такие работы в настоящее время проводятся.

Четвертым волокнистым белком шкуры является кератин. Кератин и глобулярные белки в состав готовой кожи не входят.

Минеральные вещества входят в состав дермы в небольших количествах (0,35—0,5%).

Содержание жиров и жироподобных веществ в парной шкуре колеблется (от 0,5% до 30%). Особенно много их в шкуре овец.

Содержание воды в парной шкуре также колеблется в значительных пределах и зависит от вида и породы животного, его пола и возраста (от 57 до 73%).

Углеводы составляют не более 2% от веса сухой шкуры.

Источник

2. Химический состав и строение шкуры животного.

По химическому составу шкура животных состоит из волокнообразующих белков:

кожный покров — КОЛЛАГЕН, ЭЛАСТИН и РЕТИКУЛИН,

волосяной покров — КЕРАТИН.

Химическую основу, указанных белков, составляют остатки альфа-аминокислот (-NH — CH — CO-)n.

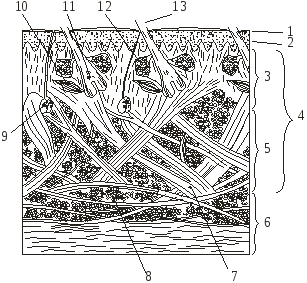

Химический состав шкуры: углеводы, жиры, минеральные вещества, ферменты и до 70% от массы парной шкуры вода. Строение шкуры приведена (рис.): 1 — наружный (роговой) слой эпидермиса; 2 — внутренний (ростковый) слой эпидермиса; 3 — сосочковый слой дермы; 4 — дерма; 5 — сетчатый слой дермы; 6 — подкожно-жировая ткань; 7,8 – пучок коллагеновых волокон (продольный и поперечный вид); 9 — потовые железы; 10 — мускулы управляющие волосами; 11 — волосяные сумки; 12 — сальные железы; 13 — волос

В строении шкуры выделяют:

— ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ. Волосы растут из волосяных сумок;

— ЭПИДЕРМИС — поверхностный слой шкуры, состоящий из клеток эпителия, имеющий наружный слой (ороговелый) и внутренний (ростковый), толщиной от 2 до 5%. Четкой границы между эпидермисом и дермой не существует;

— ДЕРМА — основной слой шкуры, образованный переплетением волокон: коллагена (90-98%), эластина (1-4,8%), ретикулина (1-3%)

— сосочкового слоя от 20 до 50% толщины дермы, в котором расположены волосяные сумки, потовые и сальные железы,

— основного — сетчатого слоя.

Границей между сетчатым и сосочковым слоем является залегание волосяных сумок.

— ПОДКОЖНАЯ КЛЕТЧАТКА (жировой слой).

3. Основные процессы производства кожи

Все операции производства кожи делят на: отмочно-зольные (подготовительные), преддубильные , дубильные, сушильно-увлажнительные и отделочные.

I. Отмочно-зольные операции и преддубильные

Отмочно-зольные операции служат для перевода кожевенного сырья в парное состояние и подготовки дермы к дублению. Для этого проводят следующие операции:

1. ПРОМЫВКА и ОТМОКА шкур проводят в воде с добавлением обострителей (например, сульфида натрия), смачивающих веществ, поверхностно-активных веществ и антисептиков (например, кремнефторида натрия). В результате проведения этой операции из шкуры удаляются консервирующие вещества, кровь и водорастворимые белки. Длительность отмоки мокросоленого консервирования 6-24 час. Промывку и отмоку шкур проводят в неподвижных барабанах, но шкуры закреплены на подвижных вращающихся в барабане рамах.

После проведения операции осуществляют первичное удаление подкожной клетчатки (мездры).

При недостаточной отмоке кожи имеют повышенную жесткость и стяжку лицевого слоя, а при длительной отмоке приобретают рыхлость и отдушистость.

2. ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ — нанесение на бахтармяную сторону шкуры суспензий гидроксила кальция или смеси гидроксида кальция и сульфида натрия (намазная смесь) с последующей пролежкой 4-16 часов и сгонкой шерсти после пролежки.

(Обезволашивание может происходить совместно с золением)

3. ЗОЛЕНИЕ шкур осуществляется зольной жидкостью — гашёная известь (гидроксид кальция) и сульфид натрия. В результате золения происходит разрыхление и расщепление пучков волокон, удаление межволоконного вещества, нажор и обезжиривание.

(Страхов,79 г,стр,63: В щелочной и кислой среде происходит дополнительное усиленное обводнение белков дермы, называемое НАЖОРом)

4. ПОВТОРНОЕ МЕЗДРЕНИЕ осуществляют также на машинах для полного удаления подкожной клетчатки — мездры.

5. СГОНКА ШЕРСТИ. Волосяной покров можно удалить после проведения операций обезволашивания и золения на шерстосгонных машинах.

6. ДВОЕНИЕ. В том случае если дерма имеет значительную толщину (шкуры средних и тяжелых развесов) ее подвергают операции двоению — распиливание по толщине. Это позволяет улучшить протекание последующих химико-физических операций производства кожи и увеличить выход кожи — то есть её площадь.

7. ПРОМЫВКА. После проведения операции золения, сгонки волоса и мездры, с целью удаления щелочи из голья, препятствующей протеканию процесса дубления, проводят промывку и обеззоливание сульфатом аммония в течение 0,5-6 часов.

8. МЯГЧЕНИЕ. Для придания кожам гладкого лицевого слоя, повышенной мягкости, проницаемости, голье после обеззоливания подвергают мягчению — кратковременная обработка ферментными препаратами, которые удаляют из структуры дермы голья продукты распада белков, межволоконных веществ, остатки эпидермиса. Затем гольё промывают.

9. ПИКЕЛЕВАНИЕ. Для придания кислотной среды и дополнительного разрыхления микроструктуры дермы для последующего хромового дубления, как наиболее распространенного метода, голье после мягчения обрабатывают раствором серной кислоты и нейтральной соли. Данный раствор называется пикелем, а операция пикелеванием

Источник

Строение и химический состав шкуры животных

Сырьем для выработки натуральных кож всех видов является кожный покров животных.

При жизни животного кожный покров выполняет множество разнообразных и жизненно важных функций: непосредственно соприкасаясь с наружной средой, защищает организм от механических, химических, физических и других внешних воздействий, различных микроорганизмов и излишних потерь влаги, участвует в обмене веществ, в дыхании, в процессах биосинтеза волокнистых, клеточных и других структур.

Основная масса кожевенного сырья поступает от таких животных, как коровы, овцы, козы, свиньи, лошади, а также лоси, олени, дикие козы и т. п., которые обладают большой подвижностью тела. Это, как правило, связано с относительно слабым развитием отложений жира, как в подкожной клетчатке (за исключением свиней), так и в кожном покрове. Эта зависимость, как считают многие исследователи, приводит к образованию относительно тонкого и достаточно равномерного по толщине кожного покрова.

Кожный покров на различных участках тела выполняет различные механические, защитные, терморегуляторные и другие функции, что отражается на таких его свойствах, как прочность, толщина, подвижность (эластичность или упругость) и структура.

Интересно в связи с этим отметить, что у всех видов сельскохозяйственных животных наиболее подвижной, тонкой и рыхлой шкура бывает в подмышечных и паховых местах, а наибольшей толщиной и прочностью она обладает на спинной части тела.

Общей закономерностью является определенная зависимость между развитием разных слоев шкуры, а также изменчивость кожного покрова под влиянием ряда факторов, например условий обитания животных, климата и сезонности заготовки кожевенного сырья.

Шкуры всех сельскохозяйственных и промысловых животных имеют примерно одинаковую схему строения, однако их товарно-технологические свойства могут быть различны как у разных животных, так и на разных топографических участках одной и той же шкуры.

Эти различия оказывают существенное влияние на качество и свойства кожи, определяют ее назначение и использование и правильность подбора производственных партий кожевенного сырья.

Знание строения и химического состава шкуры обеспечивает ее эффективное использование и позволяет правильно проводить не только первичную обработку кожевенного сырья, но и дальнейшую его переработку в кожу.

Источник