Динамика инфекционной болезни, ее течение и формы проявления

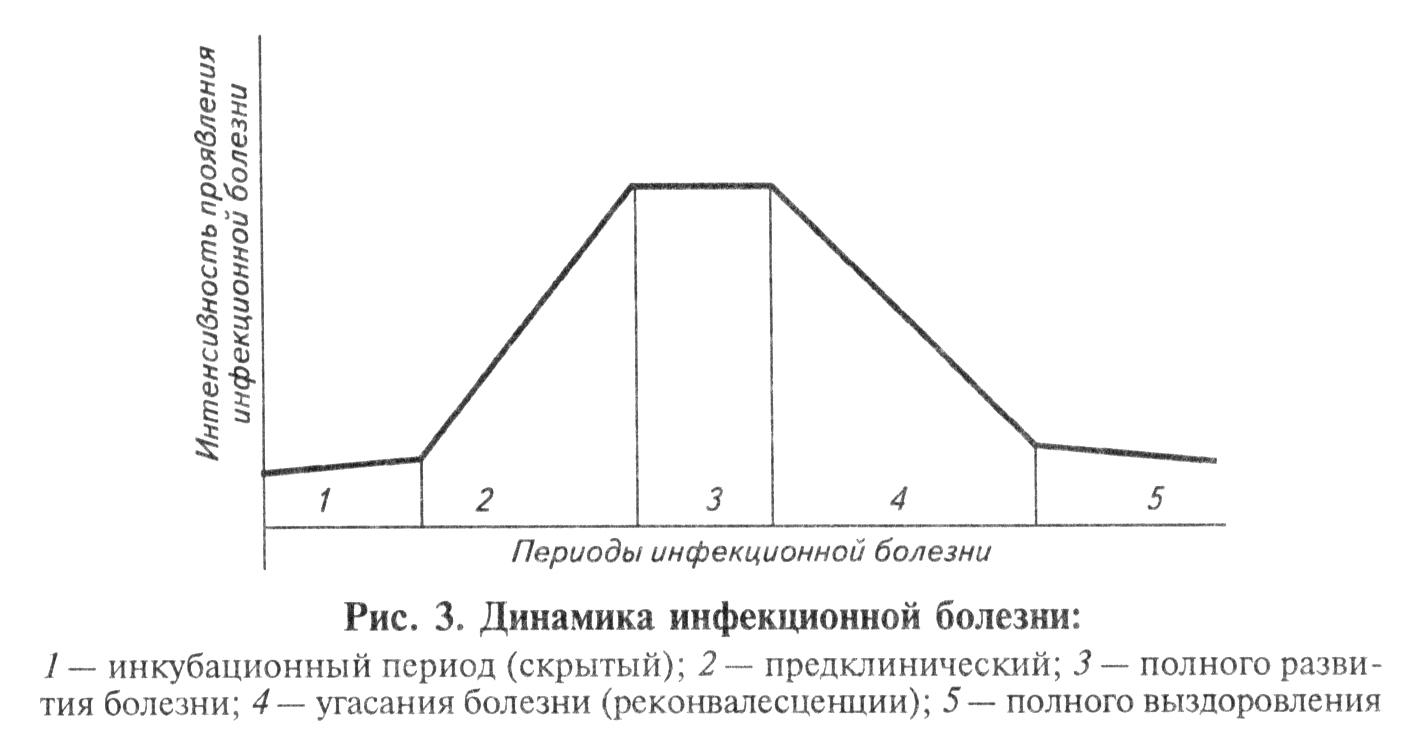

Для инфекционных болезней характерна определенная цикличность течения, или периодичность (стадийность), проявляющаяся последовательной сменой периодов, следующих один за другим (рис. 3).

1-й период — инкубационный, или скрытый (ИП) — продолжается от момента проникновения возбудителя в органы и ткани до появления первых, еще не ясных клинических признаков (а при скрытых инфекциях — до появления положительных результатов диагностических исследований). Это важный эпизоотологический показатель. ИП характерен для всех инфекционных болезней, но продолжительность его сильно варьирует: от нескольких часов и дней (сибирская язва, ящур, ботулизм, грипп, чума) до нескольких месяцев и лет (туберкулез, бруцеллез, лейкоз, медленные и прионные инфекции). ИП может быть различным даже при одной и той же болезни. У большинства инфекционных болезней скрытый период составляет 1. 2нед. Чаще всего животные в ИП не являются активным источником возбудителя инфекции, но при некоторых (бешенство, ящур, паратуберкулез) возбудитель может выделяться во внешнюю среду уже в указанный период.

2-й период — предклинический (продромальный, предвестников) — продолжается от момента появления первых признаков до их полного развития; составляет от нескольких часов до 1. 2 дней. В этот период начинают проявляться неспецифические (общие) симптомы — слабость, угнетение, снижение аппетита, незначительное повышение температуры тела.

3-й период — полного развития болезни — сопровождается развитием основных клинических признаков, характерных для данной болезни. Продолжительность его может быть различной. Указанный период наиболее важен для диагностики. Клинические признаки чрезвычайно разнообразны (некоторые являются общими для многих болезней). К самым значительным следует отнести: лихорадку (повышение температуры тела); поражения сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта; воспалительные процессы в органах и тканях; различные поражения кожи и слизистых оболочек.

Этот период может закончиться по-разному: исходом болезни бывает выздоровление или гибель животного — внезапная или в результате ослабления и истощения организма.

4-й период — угасания (клинического выздоровления, реконвалесценции) — может иметь различную продолжительность, что зависит от многих факторов: характера и тяжести болезни, иммунологической реактивности макроорганизма, внешних условий. При этом животные-реконвалесценты все еще могут выделять возбудителя во внешнюю среду.

5-й период — полного выздоровления — характеризуется полным восстановлением нарушенных функций у животного и, как правило, освобождением организма от возбудителя болезни.

Кроме динамики (смены периодов), инфекционным болезням свойственны определенная острота течения (сверхострое, или молниеносное, острое, подострое, хроническое, абортивное, а также доброкачественное и злокачественное) и формы клинического проявления заболевания (типичная или атипичная; кишечная, легочная, нервная, кожная, мышечная, суставная, глазная и др.).

Молниеносное течение — характеризуется гибелью животного в течение нескольких часов, при этом клинические признаки чаще всего не успевают развиться (например, сибирская язва, брадзот, энтеротоксемия и др.); острое — тем, что болезнь продолжается обычно 1—7 дней, при этом наблюдают типичные признаки болезни.

При подостром течении болезнь длится дольше — до нескольких недель; клинические признаки, как правило, характерны, но выражены слабее, чем при остром течении.

При хроническом — болезнь длится недели, месяцы или годы с неясными, слабо выраженными признаками, временами без них (например, туберкулез, бруцеллез, копытная гниль овец, медленные инфекции). Для этого течения характерны ремиссии и рецидивы болезни (см. ниже). Абортивное течение (некоторые авторы относят его к легкой форме проявления болезни) характеризуется внезапным прерыванием типичной формы с наступлением выздоровления или без него. Иначе говоря, абортивное течение — это быстрое, легкое переболевание с типичным началом, но нехарактерными последующими признаками.

Возможен переход одного вида течения в другое. При злокачественном течении прогноз, как правило, неблагоприятный, а исходом болезни обычно бывает гибель. При доброкачественном — прогноз обычно благоприятный, а исход — выздоровление (доброкачественное и злокачественное течение некоторые авторы относят к формам клинического проявления).

При типичной форме — комплекс признаков характерен для данной болезни, при атипичной наблюдают отклонение от типичных признаков.

В целом формы проявления отражают локализацию и степень проявления инфекционного процесса, а течение — его длительность (время).

Следует отметить также, что для любой болезни, в том числе инфекционной, характерны такие явления, как ремиссия и рецидив.

Ремиссия — временное ослабление или исчезновение признаков болезни.

Рецидив — возврат болезни, повторное появление признаков.

Источник

3. Формы течения болезни.

СРЫТЫЙ, ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД – начинается с момента внедрения, вредоносного начала и длится до появления первых клинических признаков болезни.

Если патогенный агент является микроорганизмом или паразитом – называется инкубационный период (incubate –покоится). Скрытый период характерен мобилизацией всех защитных сил организма.

Длится от нескольких минут до нескольких месяцев и лет.

Пример о карантине. Поэтому все вновь поступившие животные карантинируются, 2-3 недели и более в зависимости от заболевания.

ПРОДРОМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – (prodrom – предвестник) – время от появления общих для многих болезней признаков до классических, специфичных для данной патологии признаков болезни (угнетение, пов t, понижение аппетита и т. д.)

Пример. Любое заболевание. Рожа, чума, пироплазмоз.

ПЕРИОД КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННЫХ, СПЕЦЕФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ.

Разгар болезни. В этот момент ветврач ставит диагноз по клиническим признакам.

Продолжительность зависит от характера повреждающего фактора, свойств самого организма, внешних условий.

Длительность хронических инфекций не предсказуема. Вспышки этих болезней могут чередоваться безсимптомным течением.

Пример. Туберкулез, бруцеллез.

Классификация болезней животных.

- инфекционные –возбудители бактерии, вирусы, грибки, и т.д.

- инвазионные – возбудители животного происхождения гельминты, насекомые и т.д.

- Болезни в результате нарушения кормления

- Болезни в результате нарушения содержания

- Болезни в результате нарушения эксплуатации.

- острое – (1-2 недели)

- подострое – (3-6) недель

- хроническое – (более 6 недель)

- типичные – специфическое течение болезни (бешенство собак водобоязнь и извращенный аппетит)

- атипичное – неспецифическое — при заболевании сердца боль проявляется в области лопатки и т. д.)

Источник

Тема: «Инфекция и этиология инфекционной болезни».

Инфекция (от лат. infectio — заражение, загрязнение) — состояние зараженности, возникающее в процессе взаимодействия патогенного микроорганизма и организма животного. Вне макроорганизма так же, как и без микроорганизма, инфекция невозможна. Поскольку инфекционный процесс характеризуется определенной динамикой взаимодействия возбудителя болезни и макроорганизма, а состоянию инфекции как любому взаимодействию двух биологических систем, присуща динамичность, инфекция и инфекционный процесс — это близкие понятия. Инфекция (инфекционный процесс) включает в себя, с одной стороны, адаптацию, размножение возбудителя в организме животного и специфическое патогенное воздействие на макроорганизм, а с другой — развитие комплекса патологических и защитно-приспособительных реакций макроорганизма, по которым инфекция может быть обнаружена. Таким образом, инфекционный процесс представляет собой патогенетическую сущность инфекционной болезни. Инфекция — это сложное биологическое явление, возникающее в процессе противодействия микро- и макроорганизма, способное вызывать изменение постоянства внутренней среды макроорганизма. С общебиологической точки зрения инфекция представляет собой паразитизм как одну из форм симбиоза (сожительства организмов разных видов).

Формы симбиоза макро- и микроорганизма

Мутуализм — взаимовыгодное сожительство. Комменсализм — один организм живет за счет другого, не причиняя вреда последнему. Паразитизм — один организм живет за счет другого, причиняя последнему вред. Если возбудитель и организм животного (хозяин) встречаются, то это почти всегда приводит к инфекции или инфекционному процессу, но не всегда — к инфекционной болезни с ее клиническими проявлениями. Таким образом, понятия инфекция и инфекционная болезнь не идентичны (первое значительно шире). Инфекционный процесс — взаимодействие возбудителя и отдельного животного — представляет собой мельчайшую единицу эпизоотического процесса, всего лишь его начальную стадию. Вначале развивается инфекционный процесс, а затем при наличии дополнительных механизмов (факторов) — эпизоотический процесс. Инфекция характеризуется четырьмя основными формами.

Формы инфекции

Явная инфекции — наиболее яркая, клинически выраженная форма инфекции. Инфекционная болезнь — патологический процесс характеризуется определенными клиническими и патологоанатомическими признаками. Скрытая инфекция (бессимптомная, латентная, дремлющая, непроявляющаяся, иннапарантная) — инфекционный процесс внешне не проявляется. Иммунизирующая субинфекция- попавший в организм возбудитель вызывает специфические иммунные реакции, сам погибает или выводится; организм при этом не становится источником возбудителя инфекции, и функциональные нарушения не проявляются. Данную форму можно выявить только с помощью иммунологических реакций (она широко распространена в природе, и причины ее до конца не изучены). Микробоносителъство: здоровое (транзиторное); реконвалесцентов; иммунное (нестерильный иммунитет) — возбудитель инфекции присутствует в организме клинически здорового животного. Макро- и микроорганизм находятся в состоянии некоего равновесия. Микробоносители — это скрытые источники возбудителя инфекции. Инфекционная болезнь (ИБ) представляет собой одну из форм инфекции и характеризуется шестью основными признаками: специфичностью — наличием в макроорганизме определенных возбудителей болезни; контагиозностью (заразностью, лат. contagiosys — заразный) — способностью возбудителя выделяться из органов и тканей и заражать новых восприимчивых животных; наличием скрытого (инкубационного) периода; цикличностью — последовательной сменой определенных периодов болезни; специфическими ответными реакциями макроорганизма (в основном иммунологическими и др.); массовостью поражения и тенденцией к широкому территориальному распространению (отмечают не при всех болезнях). Скрытая (латентная) инфекция, протекающая без видимых признаков, — явление достаточно распространенное. При этом возбудитель инфекции не исчезает из организма, а остается в нем, иногда в измененной форме (L-форма), сохраняя способность реверсии в бактериальную форму с присущими ему свойствами. Микробоносителъство не равнозначно латентной инфекции. В случае последней можно определить периоды (динамику) инфекционного процесса, то есть его возникновение, течение и угасание, а также развитие иммунологических реакций. При микробоносительстве это сделать не удается.

Источник