Классификация залежей нефти и газа

В основу большинства разработанных к настоящему времени классификаций залежей нефти и газа положены генезис и строение заключающих залежи ловушек и природных резервуаров. Однако эти признаки характеризуют в первую очередь не собственно залежи нефти и газа, а природные резервуары или содержащие их элементы земной коры.

Залежью называют естественное локальное скопление нефти или газа, занимающее часть (ловушку) природного резервуара. Если разработка залежи рентабельна, она называется промышленной залежью.

В большинстве случаев формирование залежей нефти и газа происходит по антиклинально-гравитационной модели, описанной в 1859 г. М. Дрейком в США. Согласно этой модели нефть и газ, как менее плотные, вытесняются из газонефтеводяного флюида в верхние части резервуаров и локализуются в ловушках, которые обычно находятся в выступах верхних частей резервуаров. В залежи, сформировавшейся по этой модели, все части гидродинамически связаны, что создает возможность для гравитационной дифференциации флюидов. Находясь в резервуаре, залежь нефти или газа сосредоточена в породе-коллекторе и сверху перекрыта породой-флюидоупором. Снизу, под залежью располагается тот же коллектор, но насыщенный водой.

В качестве попытки разностороннего рассмотрения залежей следует рассматривать классификацию залежей УВ по следующим признакам: запасы, строение коллектора в ловушке, тип коллектора, тип экрана в ловушке, величина рабочих дебитов. Как показывает практика, наиболее важной, с точки зрения экономики и методики ведения поисково-разведочных работ, является классификация залежей по их фазовому состоянию. Ниже (табл.1) приведен пример подобной классификации.

Классификация и номенклатура залежей УВ по фазовому состоянию

и количественному соотношению газа, нефти и конденсата

Предлагаемое наименование залежей (обозначение)

Основные особенности залежей

Состоят в основном из СН4 с содержанием пентана и более тяжелых УВ не более 0,2 % объема залежи

Газовые залежи с содержанием С5 + высш. в пределах 0,2-0,6 % объема залежи, что примерно соответствует содержанию конденсата до 30 см 3 /м 3

Газовые залежи с содержанием С, + высш. в пределах 0,6-4 % объема залежи, что примерно соответствует содержанию конденсата 30-250 см 3 /м 3

Газовые залежи с содержанием Cs + высш. более 4 % объема залежи, что примерно соответствует содержанию конденсата более 250 cm 3 /m 3

Залежи переходного состояния (ЗПС)

Залежи УВ, которые по своим физическим свойствам (вязкости, плотности) в пластовых условиях близки к критическому состоянию, занимая промежуточное положение между жидкостью и газом

Залежи нефти с различным содержанием растворенного газа (обычно менее 200-250 м 3 /т)

Газовые залежи с нефтяной оторочкой; запасы газа больше геологических запасов нефти

Залежи нефти с газовой шапкой; геологические запасы нефти превышают запасы газа

Газоконденсатные или конденсатные залежи с нефтяной оторочкой; запасы газа и конденсата превышают запасы нефти

Нефтяные залежи с газоконденсатными шапками; геологические запасы нефти превышают запасы газа и конденсата

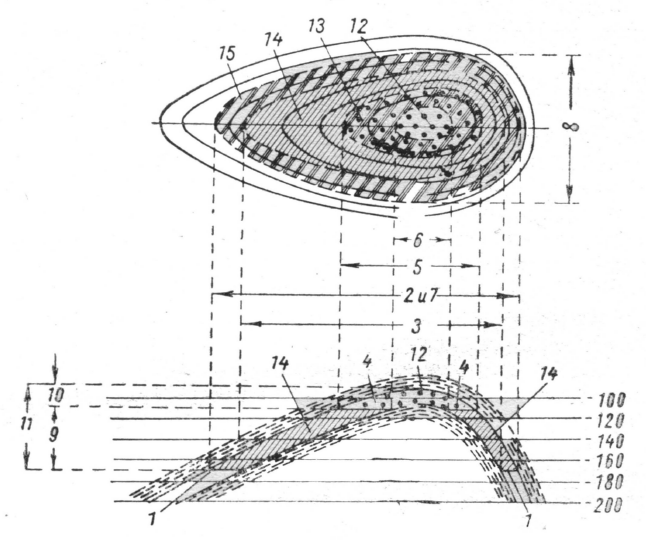

Рис. 1. Схема пластово-сводовой газо-нефтяной залежи.

1– подошва нефтяной залежи; 2 – внешний контур нефтеносности; 3 – внутренний контур нефтеносности; 4 – поверхность газонефтяного раздела; 5 – внешний контур газоносности; 6 – внутренний контур газоносности; 7 – длина залежи; 8 – ширина залежи; 9 – высота нефтяной залежи; 10 – высота газовой шапки; 11 – общая высота газонефтяной залежи; 12 – газовая часть залежи; 13 – газонефтяная часть залежи; 14 – нефтяная часть залежи; 15 – водонефтяная часть залежи

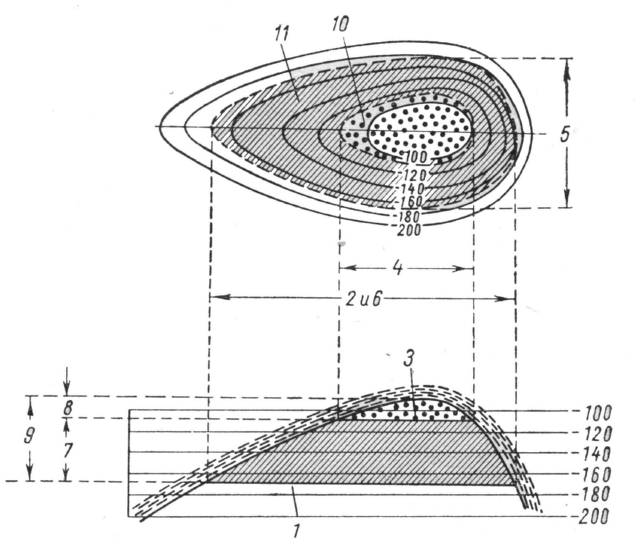

Рис. 2. Схема массивной нефтегазовой залежи.

1 – подошва нефтяной залежи; 2 – внешний контур нефтеносности; 3 – поверхность газонефтяного раздела; 4 – внешний контур газоносности; 6 – длина залежи; 5 – ширина залежи; 7 – высота нефтяной залежи; 8 – высота газовой шапки; 9 – общая высота газонефтяной залежи; 10 – газонефтяная часть залежи; 11 – водонефтяная часть залежи

Целесообразно принять генетическую классификацию А.А. Бакирова (1960), который развивая представления И.М. Губкина, выделил четыре основных класса локальных скоплений нефти и газа: структурный, литологический, рифогенный и стратиграфический (рис. 3).

При изучении этого раздела необходимо получить знания, достаточные для установления генетического типа залежи, определения по геологической документации и схематическому изображению таких элементов залeжи, как высота, длина, ширина, и площадь залежи, амплитуда ловушки, водонефтяной контакт (ВНК), газонефтяной (ГНК), газоводяной (ГВК), внешние и внутренние контуры нефтеносности (газоносности) и т.п.

Источник

Классификация месторождений природного газа

В соответствии с правилами разработки газовые и газоконденсатные месторождения можно классифицировать следующим образом.

По сложности геологического строения продуктивных горизонтов месторождения подразделяются на две группы:

— месторождения сложного геологического строения — разбиты тектоническими нарушениями на ряд блоков и зон, имеют изменчивый характер продуктивных горизонтов (литологический состав, коллекторские свойства и др.);

— месторождения простого геологического строения (продуктивные пласты характеризуются относительной выдержанностью литологического состава, коллекторских свойств и продуктивных горизонтов по всей площади залежи).

По количеству продуктивных горизонтов (залежей) они подразделяются на однопластовые и многопластовые. По числу объектов разработки месторождения – однообъектные (когда имеется одна залежь или все залежи объединены в один объект разработки); многообъектные, когда выделяется несколько объектов разработки.

По отсутствию или наличию газового конденсата месторождения подразделяются на:

— газовые, из газа которых при снижении давления и температуры выделение жидких углеводородов не происходит ;

— газоконденсатные, из газа которых при снижении давления и температуры происходит выделение жидких углеводородов.

В свои очередь газоконденсатные месторождения по содержанию стабильного конденсата подразделяются на ряд групп:

— I –ая группа, с незначительным содержанием стабильного конденсата – до 10 см 3 /м 3 ;

— II – ая группа, с малым содержанием стабильного конденсата – от 10 до 150 см 3 /м 3 ;

— III – ия группа, со средним содержанием стабильного конденсата — -от 150 до 300 см 3 /м 3 ;

— IV – ая группа, с высоким содержанием стабильного конденсата – от 300 до 600 см 3 /м 3 ;

— V – ая группа, с очень высоким содержанием стабильного конденсата – свыше 600 см 3 /м 3 .

По отсутствию или же наличию нефти в пласте газовые и газоконденсатные месторождения разбиты на две группы:

— залежи без нефтяной оторочки или с нефтяной оторочкой непромышленного значения:

— залежи с нефтяной оторочкой промышленного значения.

По максимально возможному рабочему дебиту скважин месторождения подразделяют на группы:

— низкодебитные – до 25 тыс.м 3 /сут;

— малодебитные – 25 — 100 тыс.м 3 /сут;

— среднедебитных – 100 — 500 тыс.м 3 /сут;

— высокодебитные – 500 — 1000 тыс.м 3 /сут;

— сверхвысокодебитные – свыше 1000 тыс.м 3 /сут.

По величине начальных пластовых давлений выделяются залежи:

— низкого давления — до 6,0 МПа;

— среднего давления – от 6,0 до 10,0 МПа;

— высокого давления — от10,0 до 30,0 МПа;

— сверхвысокого давления – свыше 30,0 МПа.

скважинам для получения основных параметров залежи;

— определенные основные параметры коллекторов, достаточно полно характеризующие продуктивные горизонты, как по разрезу, так и по площади;

— установленные положения контактов газовых и газонефтяных залежей;

— установленные характерные структурные и геометрические особенности строения залежи.

Максимальное сокращение сроков разведки месторождений обеспечивается следующими факторами:

— выбором конструкции скважин, отвечающей требованиям их эксплуатации;

— выделением этапов разведки многопластовых месторождений с учётом их разработки;

— определением газо-водяного контакта расчетными методами;

— осуществлением бурения скважин для доказательства отсутствия нефтяных оторочек промышленного значения

— использованием наиболее рациональных комплексов промысловых и геолого-геофизических исследований скважин, обеспечивающих получение необходимых параметров для проектирования опытно-промышленной эксплуатации и разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

Ввод газовых и газоконденсатных месторождений в промышленную эксплуатацию допускается при выполнении следующих условий:

— закончен комплекс геологоразведочных работ, определенный проектом разведки;

— изучен комплексный состав подлежащего извлечению сырья, определено его содержание и количество;

— установлено отсутствие в газовых пластах залежей нефти, которые по запасам и экономическому значению требовали бы предварительной разработки и временной консервации газовой части залежи;

— проведены исследования разведочных скважин;

— составлен отчёт о результатах разведочного бурения;

— утверждены запасы газа в ГКЗ;

— составлен и утвержден проект промышленной разработки месторождения (залежи);

— оформлены горный и земельный отводы;

— составлен проект обустройства, предусматривающий строительство добывающего предприятия;

-закончено строительство в соответствии с проектом необходимых сооружений, обеспечивающих полное использование газа, конденсата и других попутных компонентов, получаемых из скважин;

— проведены изыскания и определены места сброса сточных загрязненных вод.

Передача месторождений в разработку осуществляется комиссией состоящей из представителей передающей и принимающей сторон, представителя территориального органа Госгортехнадзора РФ, которая оформляется актом передачи и приёмки материалов по разведанному месторождению.

Передача газовых и газоконденсатных скважин в эксплуатацию осуществляется комиссией в составе представителей передающей, принимающей сторон и Госгортехнадзора РФ.

Перед передачей скважины в эксплуатацию исполнитель работ должен выполнить следующие виды работ:

— установить фонтанную арматуру и спустить в скважину насосно-компрессорные трубы;

— убрать буровую вышку, привышечные сооружения и буровое оборудование, выровнять площадку вокруг скважины, засыпать ямы и траншеи выполнить прочие работы, предусмотренные правилами техники безопасности и противопожарной безопасности.

Следует отметить, что права и обязанности рабочей и Государственной комиссий определяются требованиями строительных норм и правил (СН и П) «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

До приёмки в эксплуатацию объектов и сооружений заказчику совместно с представителями привлеченных организаций необходимо:

— проверить соответствие сооружений утвержденному проектуи согласованным отступлениям от него;

— получить от генподрядчика исполнительную техническую документацию и акты рабочих комиссий на принимаемое оборудование, в том числе и акты скрытых работ;

— зарегистрировать до начала пусконаладочных работ в Госгортехнадзоре подведомственные ему сосуды, работающие под давлением, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», а также грузоподъёмное оборудование в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и получить разрешение на эксплуатацию;

— осуществить пусконаладочные работы принимаемых в эксплуатацию объектов в соответствии со СН и П «Технологическое оборудование. Основные положения. Правила производства иприёмки работ»;

— произвести продувку и испытания оборудования на прочность и герметичность;

— комплексно, с номинальной и максимальной нагрузками, опробовать работу оборудования, запорной арматуры, систем вентиляции, газообнаружения, пожаротушения, средств КИП и А с выдачей продукции согласно техническим условиям заводов-изготовителей, проекта, ГОСТ, ОСТ, ТУ;

— проверить в комплексе действие диспетчерской и местной связи;

— проконтролировать выполнение запроектированных мероприятий по рекультивации земель и охране окружающей среды.

При приёмке в эксплуатацию объектов ГДП, сооружаемых в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты, необходимо дополнительно контролировать выполнение работ в соответствии с требованиями СН и П «Основания и фундаменты зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Нормы проектирования».

Ввод в эксплуатацию технологического оборудования и сооружений ГДП должен производиться в комплексе с системами связи, телемеханики, энерго-, паро-, водоснабжения, вентиляции, газообнаружения, пожаротушения, устройствами, предотвращающими загрязнение окружающей среды.

Ввод объектов ГДП в эксплуатацию осуществляется на основании акта Государственной комиссии.

Источник