Природный газ. Процесс горения.

Природный газ — это самое распространенное топливо на сегодняшний день. Природный газ так и называется природным, потому что он добывается из самых недр Земли.

Процесс горения газа является химической реакцией, при которой происходит взаимодействия природного газа с кислородом, который содержится в воздухе.

В газообразном топливе присутствует горючая часть и негорючая.

Основным горючим компонентом природного газа является метан — CH4. Его содержание в природном газе достигает 98 %. Метан не имеет запаха, не имеет вкуса и является нетоксичным. Предел его воспламеняемости находится от 5 до 15 %. Именно эти качества позволили использовать природный газ, как один из основных видов топлива. Опасно для жизни концентрация метана более 10 %, так может наступить удушье, вследствие нехватки кислорода.

Для обнаружения утечки газа, газ подвергают одоризации, иначе говоря добавляют сильнопахнущее вещество (этилмеркаптан). При этом газ можно обнаружить уже при концентрации 1 %.

Кроме метана в природном газе могут присутствовать горючие газы — пропан, бутан и этан.

Для обеспечения качественного горения газа необходимо в достаточном количестве подвести воздух в зону горения и добиться хорошего перемешивания газа с воздухом. Оптимальным считается соотношение 1 : 10. То есть на одну часть газа приходится десять частей воздуха. Кроме этого необходимо создание нужного температурного режима. Чтобы газ воспламенился необходимо его нагреть до температуры его воспламенения и в дальнейшем температура не должна опускаться ниже температуры воспламенения.

Необходимо организовать отвод продуктов сгорания в атмосферу.

Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания выходящих в атмосферу отсутствуют горючие вещества. При этом углерод и водород соединяются вместе и образуют углекислый газ и пары воды.

Визуально при полном сгорании пламя светло-голубое или голубовато-фиолетовое.

метан + кислород = углекислый газ + вода

Кроме этих газов в атмесферу с горючими газами выходит азот и оставшийся кислород. N2 + O2

Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу выбрасываются горючие вещества – угарный газ, водород, сажа.

Неполное сгорание газа происходит вследствие недостаточного количества воздуха. При этом визуально в пламени появляются языки копоти.

Опасность неполного сгорания газа состоит в том, что угарный газ может стать причиной отравления персонала котельной. Содержание СО в воздухе 0,01-0,02% может вызвать легкое отравление. Более высокая концентрация может привести к тяжелому отравлению и смерти.

Образующаяся сажа оседает на стенках котлов ухудшая тем самым передачу тепла теплоносителю снижает эффективность работы котельной. Сажа проводит тепло хуже метана в 200 раз.

Теоретически для сжигания 1м3 газа необходимо 9м3 воздуха. В реальных условиях воздуха требуется больше.

То есть необходимо избыточное количество воздуха. Эта величина обозначаемая альфа показывает во сколько раз воздуха расходуется больше, чем необходимо теоретически.

Коэффициент альфа зависит от типа конкретной горелки и обычно прописывается в паспорте горелки или в соответствие с рекомендациями организации производимой пусконаладочные работы.

С увеличением количества избыточного воздуха выше рекомендуемого, растут потери тепла. При значительном увеличение количества воздуха может произойти отрыв пламени, создав аварийную ситуацию. Если количество воздуха меньше рекомендуемого то горение будет неполным, создавая тем самым угрозу отравления персонала котельной.

Для более точного контроля качества сгорания топлива существуют приборы — газоанализаторы, которые измеряют содержание определенных веществ в составе уходящих газов.

Газоанализаторы могут поступать в комплекте с котлами. В случае если их нет, соответствующие измерения проводит пусконаладочная организация при помощи переносных газоанализаторов. Составляется режимная карта в которой прописываются необходимые контрольные параметры. Придерживаясь их можно обеспечить нормальное полное сгорание топлива.

Основными параметрами регулирования горения топлива являются:

- соотношение газа и воздуха подаваемых на горелки.

- коэфициент избытка воздуха.

- разряжение в топке.

- Кэфициент полезного действия котла.

При этом под коэфициентом полезного действия котла подразумевают соотношение полезного тепла к величине всего затраченного тепла.

Состав воздуха

| Название газа | Химический элемент | Содержание в воздухе |

| Азот | N2 | 78 % |

| Кислород | O2 | 21 % |

| Аргон | Ar | 1 % |

| Углекислый газ | CO2 | 0.03 % |

| Гелий | He | менее 0,001 % |

| Водород | H2 | менее 0,001 % |

| Неон | Ne | менее 0,001 % |

| Метан | CH4 | менее 0,001 % |

| Криптон | Kr | менее 0,001 % |

| Ксенон | Xe | менее 0,001 % |

Источник

GardenWeb

Основным условием для горения газа является наличие кислорода (а следовательно, воздуха). Без присутствия воздуха горение газа невозможно. В процессе горения газа происходит химическая реакция соединения кислорода воздуха с углеродом и водородом топлива. Реакция происходит с выделением тепла, света, а также углекислого газа и водяных паров.

В зависимости от количества воздуха, участвующего в процессе горения газа, происходит полное или неполное его сгорание.

При достаточном поступлении воздуха происходит полное сгорание газа, в результате которого продукты его горения содержат негорючие газы: углекислый газ С02, азот N2, водяные пары Н20. Больше всего (по объему) в продуктах горения азота — 69,3—74%.

Для полного сгорания газа также необходимо, чтобы он смешивался с воздухом в определенных (для каждого газа) количествах. Чем выше калорийность газа, тем требуется большее количество воздуха. Так, для сжигания 1 м3 природного газа требуется около 10 м3 воздуха, искусственного — около 5 м3, смешанного — около 8,5 м3.

При недостаточном поступлении воздуха происходит неполное сгорание газа или химический недожог горючих составных частей; в продуктах сгорания появляются горючие газы—окись углерода СО, метан СН4 и водород Н2

При неполном сгорании газа наблюдается длинный, коптящий, светящийся, непрозрачный, желтого цвета факел.

Таким образом, недостаток воздуха приводит к неполному сгоранию газа, а избыток — к чрезмерному охлаждению температуры пламени. Температура воспламенения природного газа 530 °С, коксового — 640 °С, смешанного — 600 °С. Кроме того, при значительном избытке воздуха также происходит неполное сгорание газа. При этом наблюдается конец факела желтоватого цвета, не вполне прозрачный, с расплывчатым голубовато-зеленым ядром; пламя неустойчиво и отрывается от горелки.

Рис. 1. Пламя газа я — без предварительного смешения газа с воздухом; б —с частичным пред. верительным смешением газа с воздухом; в — с предварительным полным смешением газа с воздухом; 1 — внутренняя темная зона; 2 — коптящий светящийся конус; 3 — горящий слой; 4 — продукты сгорания

В первом случае (рис. 1,а) факел имеет большую длину и состоит из трех зон. В атмосферном воздухе горит чистый газ. В первой внутренней темной зоне газ не горит: он не смешан с кислородом воздуха и не нагрет до температуры воспламенения. Во вторую зону воздух поступает в недостаточном количестве: его задерживает горящий слой, и поэтому он не может хорошо смешаться с газом. Об этом свидетельствует ярко светящийся, светло-желтый коптящий цвет пламени. В третью зону воздух поступает в достаточном количестве, кислород которого хорошо смешивается с газом, газ горит голубоватым цветом.

При этом способе газ и воздух подаются в топку раздельно. В топке происходит не только сжигание газовоздушной смеси, но и процесс приготовления смеси. Такой метод сжигания газа широко применяют в промышленных установках.

Во втором случае (рис. 1,6) сжигание газа происходит значительно лучше. В результате частичного предварительного смешивания газа с воздухом в зону горения поступает приготовленная газовоздушная смесь. Пламя становится короче, несветящимся, имеет две зоны — внутреннюю и наружную.

Газовоздушная смесь во внутренней зоне не горит, так как она не нагревалась до температуры воспламенения. В наружной зоне сгорает газовоздушная смесь, при этом в верхней части зоны резко повышается температура.

При частичном смешении газа с воздухом в этом случае полное сгорание газа происходит только при дополнительном подводе воздуха к факелу. В процессе горения газа воздух подводят дважды: первый раз — до поступления в топку (первичный воздух), второй раз — непосредственно в топку (вторичный воздух). Этот метод сжигания газа положен в основу устройства газовых горелок для бытовых приборов и отопительных котельных.

В третьем случае факел значительно укорачивается и газ сгорает полнее, так как газовоздушная смесь была предварительно приготовлена. О полноте сгорания газа свидетельствует короткий прозрачный факел голубого цвета (беспламенное горение), которое применяют в приборах инфракрасного излучения при газовом отоплении.

Источник

1. Расчет горения топлива

Сжигается природный газ, элементарный состав которого на сухую массу, %:

Влагосодержание сухого газа составляет g с.г. =5 г ∕ м 3 .

Температура подогрева воздуха tв=300 ° С.

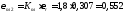

Коэффициент избытка воздуха α=1,2.

Влажность воздуха q св =14.

Механический недожог отсутствует.

1.2 Пересчет состава газа на рабочую (влажную) массу

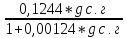

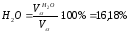

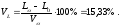

Рассчитаем процентное содержание водяных паров в 1 м 3 природного газа:

H2O в . г = ;

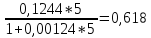

H2O в.г =%

Пересчитаем состав газа на рабочую массу по формуле:

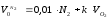

x в.г =x c .г % ;

CH4 в.г = 98,3*= 96,6%;

1.3 Расчет количества кислорода и воздуха для сжигания 1 м 3 газа

Найдем объем кислорода, необходимый для окисления горючих составляющих природного газа.

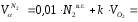

=0,01[(m+n∕ 4)∑CmHn в.г. ];

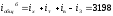

=0,01(2·96,6+3.5·0,129+5·0.009)=1,939 м 3 /м 3 .

Находим количество воздуха при α=1, необходимое для сжигания 1 м 3 природного газа, используя соотношение азота и кислорода в воздухе К=3,76:

L0 с.в =(1+K)

Практически введенное количество воздуха при α=1,2 составит:

1.4 Расчет объема и состава продуктов сгорания при сжигании 1 м 3 газа

Найдем объем продуктов сгорания при α=1

= 0,01[CH4 в. + 2C2H6 в.г +3C3H8 в.г +4C4H10 в.г ] =0,969 м 3 /м 3 ;

= 0,01[H2O в.г +2CH4 в.г +3C2H6 в.г +4С3H8 в.г +5C4H10 в.г ]=1,942 м 3 /м 3 ;

= 7,26 м 3 /м 3 ;

V0=0,969 +1,942 +7,26 =10,17м 3 /м 3 .

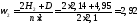

Выход продуктов сгорания при α=1,2 изменится только на величину содержания азота, внесенного с избытком воздуха, и на величину избыточного кислорода:

8,7 м 3 /м 3 ;

=0,386 м 3 /м 3 ;

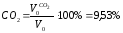

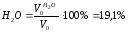

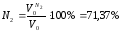

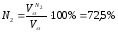

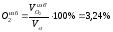

Состав продуктов сгорания при α=1:

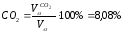

Состав продуктов сгорания при α=1,2:

1.5 Расчет теплоты сгорания природного газа

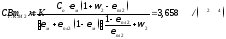

В формулу для Qн р , подставим горючие составляющие, которые указаны в исходных данных и пересчитаны на рабочую массу:

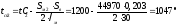

Qн р =34666

1.6 Расчет температур горения

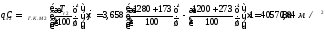

Определим химическую энтальпию топлива:

Физическая энтальпия подогретого воздуха, где св взята из прил. 2.

Общая энтальпия продуктов сгорания составит:

Используем приложение 1 — диаграмму itи вычисляем содержание избыточного воздуха в продуктах сгорания:

Теоретическая температура горения природного газа tα т =1950°С.

Энтальпия химического недожога

Общее балансовое теплосодержание продуктов сгорания:

Балансовая температура горения природного газа tα т =1970°С.

2 Определение тепловых потоков и температур металла по длине печи

2.1. Определение теплового потока и температур металла в сечении 2

Для расчета лучистого теплообмена необходимо знать эффективную толщину излучающего слоя печных газов вблизи сечение 2, м:

Высота рабочего пространства над заготовками найдена с использованием размеров, указанных на рис. 1.1:

H2 = Н— S=2,54-0,3= 2,24 м, а ширина печи D =2,6 м оставлена без изменения.

Задаем температуру газов в сечении 2 tг2 = 1280°С. Затем из расчета объема и состава продуктов сгоранияопределяем содержание Н20 и С02.

Получаем содержание излучающих газов, а печной атмосфере, а именно:

0,01 Sэф Н2О = 0,01∙ 2,21∙ 11,66= 0,25 атм∙м,

которые необходимы для определения степени черноты при с помощью прил. 6,7 и 8 заданной температуре газов tг2 = 1280°С: водяного пара εСО2 =0,096; εН2О=β∙ εН2О=1,05∙0,14=0,147

Затем определяем степени черноты: продуктов горения

Определяем степень развития кладки вблизи сечения 2:

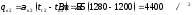

Приведенный коэффициент излучения для системы «газ — кладка — металл» в сечении 2:

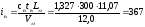

Удельный лучистый тепловой поток на металл в рассчитываемом сечении

При известном коэффициенте конвективного теплообмена ак2 определяем конвективную составляющую общего теплового потока:

Суммарный тепловой поток на металл в сечении 2 составит

Полагаем, что тепловая мощность низа печи составляет 50 % от общей, т.е. отношение этих мощностей равно

Используя это отношение, по прил. 9 находим = 0,58 и прогреваемые толщины слитка: сверху SB =0,580,35 = 0,203 м и снизу 5„ =0,35 -0,203 = 0,147 м.

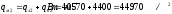

Определяем минимальную температуру по сечению слитка перед его заходом на сплошной под

куда подставили из прил. 10 теплопроводность малоуглеродистой стали = 28 Вт/(м-К) при температуре на 100 °С ниже, чем конечная температура поверхности.

Определяем температуру массы верхней части слитка

Источник