ОтветыГос (1) / 2

Ландшафт состоит из компонентов, каждый из которых является «представителем» отдельных частных геосфер, входящих в географическую оболочку. Каждый компонент представляет собой особый уровень организации вещества в эпигеосфере, и можно сказать, что это первичный географический уровень организации. Всякий компонент геосистемы – это достаточно сложное тело. Водный компонент это сложные растворы и взвеси; воздушный – это пары воды твердые частицы, в т.ч. биогенного происхождения.

В системе организации вещества Земли географические компоненты занимают промежуточное (связующее) положение между простыми дискретными телами (минералы и горные породы, газы и газовые смеси, отдельные организмы и др.) и геосистемами. Поскольку компоненты геосистем – это результат взаимопроникновения и взаимодействия качественно разных тел, мы имеем основание рассматривать их как первую ступень географической интеграции; вторая ступень – собственно геосистемы как наиболее сложная форма организации природных тел на Земле. По отношению к геосистемам географические компоненты служат структурными частями первого порядка, точнее – частями их вертикальной (радиальной, ярусной) структуры, поскольку им присуще упорядоченное ярусное расположение внутри геосистемы.

Вещество Земли характеризуется сложной ступенчатой организованностью. Различным качественным формам существования природных тел свойственны свои структурные уровни, или ступени, организации. Так, изучение живых система возможно на нескольких, последовательно усложняющихся уровнях, начиная от молекулярного, через клеточный, организменный к популяционному и ценотическому. Именно последний отвечает компонентному уровню географического анализа. Иначе говоря, «представителем» биологической формы существования материи в геосистеме, ее биологическим компонентом служит биоценоз.

Говоря о компонентах ландшафта, необходимо учитывать, что в каждом из них различаются свои уровни территориальной дифференциации, аналогичные уровням, или рангам геосистем. Поэтому компонент (скажем, твердый) эпигеосферы – это нечто иное, чем компонент ландшафта, а компонент ландшафта – это не то же самое, что компонент фации.

Компоненты географической оболочки и их взаимодействие

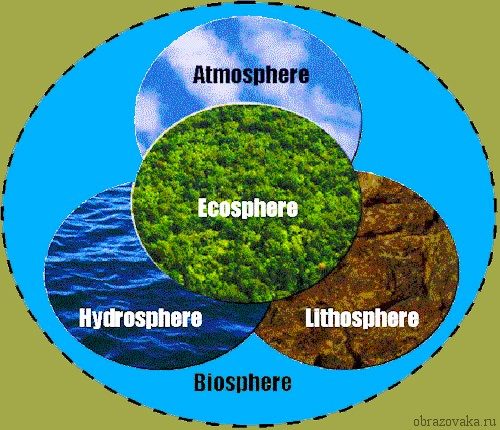

Атмосфера, литосфера, гидросфера и биосфера – четыре оболочки земного шара находятся в сложном взаимодействии, взаимопроникают друг в друга. Все вместе они составляют географическую оболочку.

В географической оболочке развивается жизнь, проявляется деятельность воды, льда, ветра, образуются почвы, осадочные горные породы.

Географическая оболочка – это область сложного взаимопроникновения, взаимодействия космических и земных сил. Она продолжает развиваться и усложняться в результате взаимодействия живой и неживой природы.

Верхняя граница географической оболочки соответствует тропопаузе – переходному слою между тропосферой и стратосферой. Над экватором этот слой располагается на высоте 16–18 км, а на полюсах – 8-10 км. На этих высотах затухают и прекращаются процессы, порождаемые взаимодействием геосфер. В стратосфере практически отсутствует водяной пар, нет вертикального перемещения воздуха, изменение температур не связано с влиянием земной поверхности. Невозможна здесь и жизнь.

Нижняя граница на суше проходит на глубине 3–5 км, т. е. там, где изменяются состав и свойства горных пород, отсутствуют вода в жидком состоянии и живые организмы.

Географическая оболочка Земли представляет собой целостную материальную систему, качественно отличную от других геосфер Земли. Ее целостность определяется непрерывным взаимодействием твердых, жидких и газообразных, а с возникновением жизни – и живых веществ. Все составные части географической оболочки взаимодействуют, используя солнечную энергию, поступающую на Землю, и энергию внутренних сил Земли.

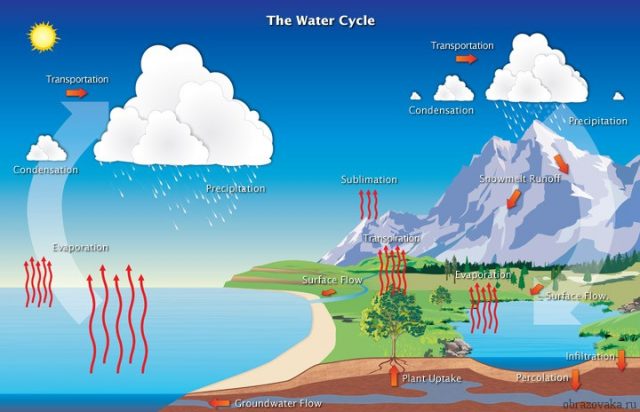

Взаимодействие между геосферами Земли в пределах географической оболочки происходит в результате круговорота веществ (воды, углерода, кислорода, азота, углекислого газа и др.).

Все компоненты географической оболочки находятся в сложных взаимосвязях. Изменение одного компонента непременно вызывает изменение и других.

Ритмичность явлений в географической оболочке. Географическая оболочка Земли постоянно изменяется, усложняются взаимосвязи между ее отдельными компонентами. Эти изменения происходят во времени и в пространстве. В природе существуют ритмы разной продолжительности. Короткие, суточные и годовые ритмы особенно важны для живых организмов. Их периоды покоя и активности согласуются с этими ритмами. Суточный ритм (смена дня и ночи) обусловлен вращением Земли вокруг своей оси; годовой ритм (смена времен года) – обращением Земли вокруг Солнца. Годовая ритмика проявляется в существовании периодов покоя и вегетации у растений, в линьке и миграции животных, в некоторых случаях – в спячке, размножении. Годовая ритмика в географической оболочке зависит от широты мест: в экваториальных широтах она выражена слабее, чем в умеренных или полярных.

Суточные ритмы протекают на фоне годовых, годовые – на фоне многолетних. Существуют также вековые, многолетние ритмы, например изменения климата (похолодание – потепление, иссушение – увлажнение).

Изменения в географической оболочке происходят и в результате движения материков, наступления и отступления морей, в ходе геологических процессов: при эрозии и аккумуляции, работе моря, вулканизме. В целом географическая оболочка развивается поступательно: от простого к сложному, от низшего к высшему.

Зональность и секторность географической оболочки

Важнейшая структурная особенность географической оболочки – ее зональность. Закон зональности был сформулирован великим русским ученым-естествоиспытателем В.В. Докучаевым, который писал, что расположение нашей планеты относительно Солнца, ее вращение и шарообразность влияют на климат, растительность и животных, которые распределяются по земной поверхности по направлению с севера на юг в строго определенном порядке.

Зональность лучше выражена на обширных равнинах. Однако границы географических зон редко совпадают с параллелями. Дело в том, что на распределение зон оказывают влияние многие другие природные факторы (например, рельеф). В пределах зоны могут наблюдаться значительные различия. Это объясняется тем, что зональные процессы накладываются на азональные, обусловленные внутренними факторами, не подчиненными законам зональности (рельеф, распределение суши и воды).

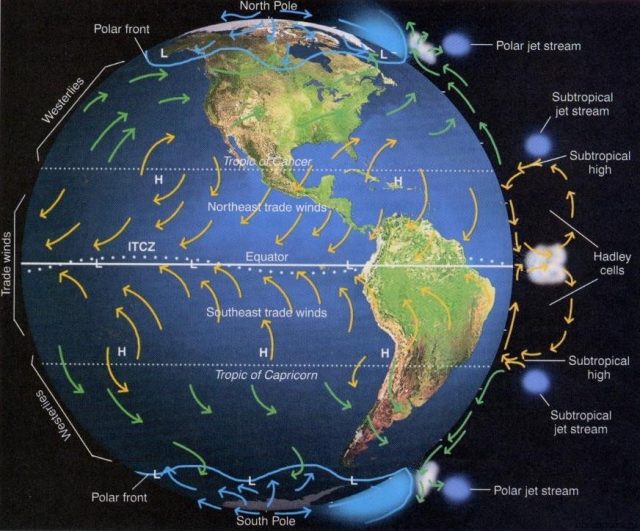

Самые крупные зональные подразделения географической оболочки – географические пояса, их выделяют по радиационному балансу (приходу-расходу солнечной радиации) и характеру общей циркуляции атмосферы. На Земле существуют следующие географические пояса: экваториальный, субэкваториальные (северный и южный), тропические (северный и южный), субтропические (северный и южный), умеренные (северный и южный), субполярные (субарктический и субантарктический), полярные (арктический и антарктический).

Географические пояса не имеют правильной кольцевой формы, они расширяются, сужаются, изгибаются под воздействием материков и океанов, морских течений, горных систем.

На материках и океанах географические пояса качественно отличны. На океанах они хорошо выражены на глубинах до 150 м, слабо – до глубины 2000 м.

Под влиянием океанов на материках внутри географических поясов образуются долготные секторы (в поясах умеренных, субтропических и тропических), приокеанические и континентальные.

На равнинах в пределах географических поясов выделяют природные зоны. В континентальном секторе умеренного пояса в пределах Восточно-Европейской равнины это зоны лесов, лесостепей, степей, полупустынь, пустынь. Природными зонами называют подразделения земной поверхности, характеризующиеся сходными почвенно-растительными и климатическими условиями. Основной фактор формирования почвенно-растительного покрова – соотношение температур и увлажнения.

Вертикальная поясность. По вертикали природные компоненты изменяются иными темпами, чем по горизонтали. При подъеме вверх в горах изменяются количество атмосферных осадков и световой режим. Эти же явления по-иному выражены на равнине. Разная экспозиция склонов – причина неодинакового распределения температуры, увлажнения, почвенно-растительного покрова. Причины широтной зональности и вертикальной поясности различны: зональность зависит от угла падения солнечных лучей и соотношения тепла и влаги; вертикальная поясность – от понижения температуры с высотой и степени увлажнения.

Почти каждая горная страна на Земле имеет свои особенности вертикальной поясности. Во многих горных странах пояс горной тундры выпадает и замещается поясом горных лугов.

Высотная поясность начинается с зоны, расположенной у подошвы горы. Важнейшим фактором в распределении высоты поясов является степень увлажнения.

Источник

Компоненты географической оболочки

В состав географической оболочки нашей планеты входят четыре составляющих: гидросфера и биосфера полностью, а атмосфера и литосфера – частично. При этом они не функционируют сугубо автономно, но постоянно взаимодействуют. Части этих систем – это и есть компоненты географической оболочки: почва, растения, вода, минералы, животные и т.п.

Природные комплексы

Все компоненты, являющиеся частями географической оболочки, в горизонтальном направлении делятся на определенные комплексы. Это территории, которые однородны не только по современному составу природных компонентов, но и по исторической составляющей. У них одинаковый состав вод (как над-, так и подземных), геологическая часть, биоценоз.

Природные комплексы формируются благодаря взаимодействию своих составляющих частей так же, как географическая оболочка – благодаря взаимовлиянию ее компонентов.

Природные комплексы неодинаковы по своим размерам и сегодня уже значительно изменены из-

за сильного влияния антропогенного фактора.

Связь компонентов географической оболочки

Благодаря круговоротам веществ и энергии, которые описаны в учебнике за 7 класс, отдельные компоненты географической оболочки связываются достаточно, чтобы образовать целостность. Существует множество разных круговоротов (атмосферный, земной коры и т.п.), но самым важным является водный. Из-за того, что такое удивительное вещество, как вода, способно переходить в разные состояния, оно сообразует друг с другом все компоненты природной оболочки и обеспечивает их существование.

Также важен и биологический круговорот, когда минеральные вещества становятся частью живых организмов, затем снова возвращаясь в минеральное состояние. Это многократный процесс.

Тропосферный круговорот воздуха обеспечивает выживание живых компонентов географической оболочки, в нем участвует и гидросфера.

Скорость его протекания зависит от области: быстрее всего он происходит на экваторе, медленнее – в полярных областях.

Живые и неживые компоненты географической оболочки

Живые компоненты – это составляющие биосферы, то есть флора и фауна, а также бактерии и грибы. Именно они участвуют в биологическом круговороте.

Вода, воздух, минеральные вещества – это неживые компоненты, которые входят в лито-, атмо и гидросферы Земли.

Что мы узнали?

Что компоненты, составляющие географическую оболочку нашей планеты, могут быть живыми и неживыми, но все они они являются частью земных сфер и, соответственно, определенных круговоротов, обеспечивающих всеобщее взаимодействие. Эти компоненты объединяются в исторически сформировавшиеся природные комплексы, меняющиеся под влиянием человека. Такие комплексы существуют благодаря взаимодействию своих частей.

Источник