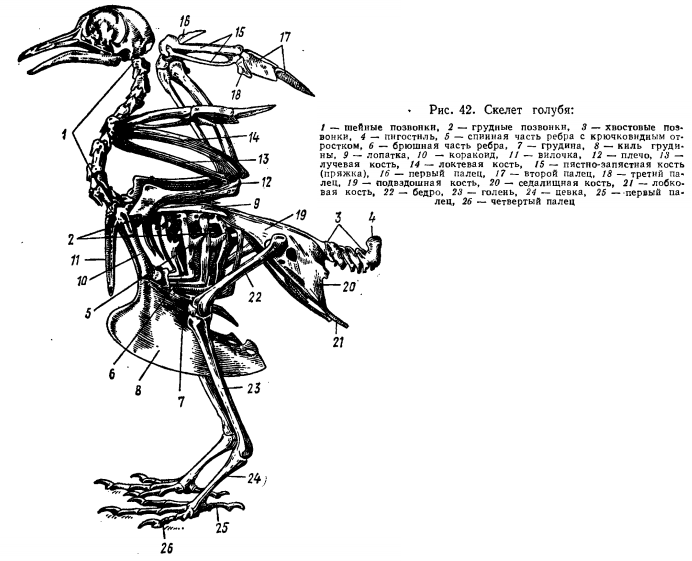

Скелет птиц (осевой скелет, пояса конечностей и конечности).

- Хорошо выраженная пневманичностькостей

- Плоские кости имеют губчатое строениесохраняя прочность при небольшой толщине

- Трубчатые коститонкостенны, заполнены воздухом, частично костным мозгом

- Скелет подразделяется на осевой, череп, скелет конечностей и поясов

- Осевой скелет – позвоночный столб подразделяется на 5 отделов:шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой

- Грудных позвонков 3-10, они срастаются, образуя спинную кость и очень тугим суставом соединяются с крестцом. К грудным позвонкам причленяются ребра

- Каждое ребро состоит из 2 отделов – спинного и брюшного, подвижно сочленяющихся друг с другом

- Имеются крючковидные отростки, укрепленными на спинных отделах и налегающих на последующее ребро

- Большие размеры грудины и её киля обеспечивают место для прикрепления мощных мышц крыла

- Число хвостовых позвонков – 5-9, последние 4-8 сливаются в копчиковую кость, к которой веером прикрепляются рулевые крылья

-

Строение рептилий в связи с условиями существования.

- Форма тела очень разнообразная, связано с многообразием способов передвижения

- Ящероподобные рептилии(большинство ящериц, хамелеоны, крокодилы и т.д.) внешне схожи с хвостатыми амфибиями. Уход от воды приводит к отказу от кожных желез и образованию рогового слоя, для минимизации потери воды. Ускорение движений по твёрдому субстрату обеспечивается усилением конечностей и подъем тела над землёй

- Змеевидные рептилииутратили конечности и получили возможность успешно передвигаться не только в подстилке и травянистых зарослях, но и в кронах деревьев или по сыпучим грунтам, также могут неплохо плавать

- Черепахипошли по пути развития механической защиты –костного панциряиз спинного и брюшного щитов. Сниженная подвижность, однако не помешала им заселить многие биотопы

- Образование гибкой шеи и усиление подвижности головы имело первостепенное значение при добывании пищи и ориентировке (атлант, эпистрофей) – шейные позвонки

- Череп полностью окостеневает, возрастает прочность

- В связи с переходом на полностью легочное дыхание потребовалось развитие межреберной мускулатуры. Происходит усложнение пищеварительной системы.

- Таким образом в классе рептилий в ходе эволюции, сопровождавшейся их широким расселением, сложились типы движений по грунту, в воде и воздухе. Приспособление к движению в различных средах было главным условием прогрессивного развития пресмыкающихся.

- Более высокий уровень метаболизмапо сравнению с амфибиями

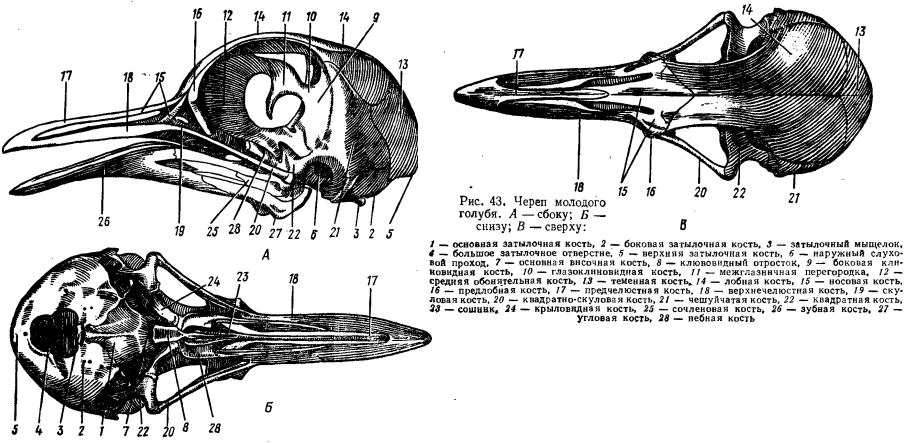

Строение черепа птиц.

- Череп диапсидный, тропибазальный(глазницы расположены впереди мозга), образован тонкими губчатыми костями, относительно лёгок

- По сравнению с пресмыкающимися резко увеличен объём мозговой коробки, больше глазницы, челюсти без зубов

- Смешение большого затылочного отверстия и затылочного мыщелка на дно черепа увеличивает подвижность головы относительно шеи и туловища

- Большое затылочное отверстие окружено четырьмя затылочными костями:основной, двумя боковыми и верхней

- Основная и боковые затылочные кости образуют единственный затылочный мыщелок, сочленяющийся с первым шейным позвонком

- 3 ушные кости, окружающие слуховую капсулу, сливаются с прилегающими костями и между собой. В полости среднего уха находится лишь одна слуховая косточка – стремечко

- Бока и крышу мозговой коробки образуют парные покровные кости:чешуйчатые, теменные, лобные и боковые клиновидные

- Дно черепа образует покровная основная клиновидная кость, которую закрывает основная височная кость и клювовидный отросток парасфеноида. У его переднего конца лежит сошник, по краям которого расположены хоаны

- Верхняя часть клюва – надклювье– образована сливишмися предчелюстными костями

- Гребень клюва укреплен носовыми костями, соединяющимися с лобными костями и передней стенкой глазницы, которая образована ращросшейся средней обонятельной костью

- Небные кости концами налегают на клювовидный отросток парасфеноида и суставом соединяются с парными крыловидными костями, которые в свою очередь суставом связаны с квадратными костями соответствующей стороны

- Нижняя часть клюва – подклювье– образуется слиянием ряда костей, из которых более крупные зубная, сочленовная и угловая

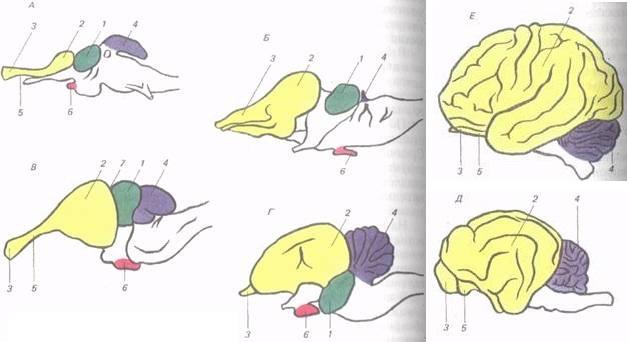

- Эволюционное развитие нервной системы позвоночных.

- Основные направления эволюции нервной системы позвоночных:

- Более сложная дифференцировкана различные отделы,

- Перемещение некоторых функций и систем из спинного мозга в головной,

- Развитие органов чувствивестибулолатеральнойсистемы

- Возникновение ядер блуждающего нерва и дыхательного центра как основа для возникновения заднего мозга

- Развитие зрительной рецепции дает толчок к закладке среднего мозга. На дорсальной поверхности нервной трубки развивается зрительный рефлекторный центр — крыша среднего мозга, куда приходят волокна зрительного нерва. И наконец, развитие обонятельных рецепторов способствует формированию переднего или конечного мозга, к которому примыкает слаборазвитый промежуточный мозг.

- Появление более сложных форм двигательного поведения у позвоночных сопряжено с совершенствованием организации спинного мозга. Так, например, переход от стереотипных ундулирующих движений круглоротых к локомоции с помощью плавников у хрящевых рыб (акулы, скаты) связан с разделением кожной и мышечно-суставной (проприоцептивной) чувствительности. В спинальных ганглиях появляются специализированные нейроны для выполнения этих функций.

- Наиболее существенные в эволюционном плане изменения происходят в промежуточном мозгу амфибий. Здесь обособляется зрительный бугор — таламус, появляются структурированные ядра (наружное коленчатое тело) и восходящие пути, связывающие зрительный бугор с корой.

- Увеличение размеров коры

Источник

2. Опорно-двигательная система Птиц

Скелет птицы имеет важные особенности, связанные с полётом и передвижением на нижних (задних) конечностях.

Кости у птиц полые трубчатые или губчатые, заполненные внутри воздухом, что снижает вес птицы. Прочность костям придают имеющиеся внутри перегородки.

- шейный (от \(11\) до \(25\) позвонков);

- грудной (от \(3\) до \(10\) позвонков);

- поясничный;

- крестцовый;

- хвостовой (от \(6\) до \(9\) позвонков, заканчивающихся копчиковой костью ).

Поясничные позвонки полностью срастаются между собой, с крестцовыми позвонками, тазовыми костями и частью хвостовых позвонков, образуя сложный крестец .

Грудная клетка состоит из грудных позвонков (\(1\)), рёбер (\(2\)), грудины (\(3\)) (на рисунке они показаны цифрами, указанными в скобках).

Грудина (\(3\)) имеет вертикальный вырост — киль (\(4\)), к которому крепятся мышцы, приводящие в движение крылья. У нелетающих птиц киль отсутствует.

Пояс верхних конечностей ( плечевой пояс ):

- парные лопатки;

- парные вороньи кости (коракоиды);

- парные ключицы (срастаясь, они образуют «вилочку», смягчающую движения при взмахах крыльев).

Пояс задних конечностей : образован парными тазовыми костями, сросшимися с поясничным и крестцовым отделами позвоночника.

- плечо (плечевая кость);

- предплечье (локтевая и лучевая кости);

- кости кисти (кисть видоизменена: кости пясти срослись; число пальцев сократилось до \(3\)).

- бедро (бедренная кость);

- голень (большая и малая берцовые кости);

- кости стопы (цевка и фаланги \(4\) пальцев).

Мускулатура у птиц хорошо развита. Особенно хорошо развиты мышцы, необходимые для полёта (их вес составляет половину общего веса птицы!): большие грудные мышцы (они опускают крыло) и подключичные мышцы (они поднимают крыло).

Опускание крыльев в полёте требует от птицы большего усилия, чем подъём. Поэтому мышцы, которые опускают крылья, гораздо крупнее, чем мышцы, поднимающие их.

- кости тонкие с воздушными полостями;

- срастание костей черепа, превращение челюстей в клюв (отсутствие зубов);

- превращение передних конечностей в крылья;

- срастание ключиц с образованием «вилочки», смягчающей движения при взмахах крыльев;

- появление на грудине выроста — киля (к которому крепятся мышцы, приводящие в движение крылья);

- срастание поясничных, крестцовых и хвостовых позвонков и костей тазового пояса (опора в полёте);

- кости предплюсны и плюсны срослись в цевку (приспособление для «мягкого» приземления).

Источник

2) Череп

Тропибазального типа. Кости тонкие, сливаются друг с другом. Увеличиваются размеры мозговой коробки, глазниц, появляется клюв, полностью исчезают зубы, затылочное отверстие смещается вниз.

В затылочном отделе 4 затылочных кости: основная, 2 боковых, верхняя. Имеется один затылочный мыщелок.

В крыше черепа располагаются парные теменные кости, крупные лобные и носовые кости.

Боковую часть мозгового черепа образуют парные чешуйчатые кости. Заднелобные кости отсутствуют, следовательно, верхняя височная дуга редуцирована. Область глазниц образуют парные боковые клиновидные кости, тонкую межглазничную перегородку формирует непарная средняя обонятельная кость. Передние стенки глазниц образуют парные предлобные кости.

Дно мозгового черепа образовано небольшой основной клиновидной костью, полностью прикрытой основной височной костью – производной парасфеноида. Вперед от височной кости отходит клювовидный отросток, кпереди от которого лежит сошник.

Представлен клювом, состоящим из двух частей: надклювьем (образовано предчелюстной, верхнечелюстной и носовой костями) и подклювьем (зубная, сочленовная и угловая кости).

От верхнечелюстной кости назад отходит костная перекладина, состоящая из двух костей – скуловой и квадратно-скуловой. Следовательно, череп птиц является диапсидным с редуцированной верхней височной дугой.

Небные отростки предчелюстных и верхнечелюстных костей сливаются с удлиненными небными костями и образуют костное дно надклювья. К небным костям причленяются парные крыловидные кости, задние концы которых суставом соединяются с квадратными костями. Последние образуют челюстной сустав с сочленовной костью.

Подвесок, как и у предыдущих классов, формирует стремечко, а остатки гиоида и жаберных дуг превращается в подъязычный аппарат.

3) Пояса конечностей

Плечевой пояс образован парными коракоидами, лопатками и ключицами.

Мощные коракоиды нижней частью прочно соединяются с передним краем грудины (плечевой пояс имеет опору в осевом скелете). Между верхними концами коракоидов расположена прикрепляющаяся к ним вилочка (результат слияния ключиц) – амортизатор толчков туловища при полете. Длинные и узкие лопатки лежат над ребрами, их передние концы соединены с коракоидами.

Тазовый пояс состоит из двух половин, образованных парными подвздошными, седалищными и лобковыми костями. Подвздошные кости неподвижно сращены со сложным крестцом осевого скелета. К их наружному краю прирастают седалищные кости, к которым, в свою очередь, причленяются тонкие лобковые кости. Седалищные и лобковые кости обеих сторон таза не соединены между собой, следовательно, таз открытого типа, что имеет важное значения для возможности откладывания крупных яиц.

4) Скелет собственно конечностей

Передние конечности видоизменяются в крылья. Плечевая кость мощная, с уплощенной проксимальной головкой, что ограничивает возможность вращательных движений плеча (обеспечивает устойчивость крыла в полете). Лучевая кость предплечья прямая и тонкая, локтевая – более мощная и изогнутая, к ней прикрепляются очины второстепенных маховых перьев. В скелете кисти произошло много преобразований, связанных с полетом. Проксимальный ряд костей запястья срастается с костями предплечья, а дистальные кости запястья срастаются с костями пясти, формируя пряжку (пястно-запястную кость). Фаланги пальцев редуцируются: остается 1 фаланга 1-го пальца, 2 фаланги 2-го пальца, продолжающие ось пряжки и 1 фаланга 3-го пальца. К пряжке и фалангам 2-го пальца крепятся очины первостепенных маховых перьев.

Задние конечности представлены мощными трубчатыми костями. Бедренная кость образует с большой берцовой костью коленный сустав, прикрытый коленной чашечкой. Массивная большая берцовая кость сливается с проксимальным рядом костей предплюсны, образуя голено-предплюсну. Малая берцовая кость сильно редуцирована и прирастает к большой берцовой кости. Дистальные кости предплюсны и все кости плюсны сливаются в цевку (плюстно-предплюстну). Благодаря этому в конечности появляется добавочный рычаг, удлиняющий шаг птицы. К дистальному концу цевки причленяются фаланги 4-х пальцев, 1-й из которых направлен назад.

в) Внутреннее строение:

Источник