Пояса конечностей

Плечевой пояс млекопитающих упрощён, состоит из крупной лопатки, имеющей коракоидный вырост, и ключицы (рис. 80, 81). На эмбриональной стадии развития и у взрослых однопроходных зверей коракоид представляет собой самостоятельную кость.

Лопатка расположена поверх грудной клетки, имеет треугольную форму и высокий вырост (гребень) с акромиальным отростком для прикрепления мускулатуры. В месте расположения коракоидного выроста и акромиального отростка лопатки находится суставная ямка для причленения передней конечности.

Ключица палочковидной формы служит для соединения плеча и грудины. Наиболее развита ключица у животных, выполняющих передними конечностями сложные движения (летучие мыши, кроты, приматы, грызуны и др.). У многих видов, для которых характерны однообразные движения (копытные, собачьи), ключица отсутствует. В целом, пояс передних конечностей связан с осевым скелетом посредством мышц и связок.

Тазовый пояс (рис. 82 А) состоит из парных безымянных костей, образованных сочленением подвздошных, седалищных и лобковых костей. Таз закрытого типа и через подвздошные кости прочно соединён с крестцовым отделом позвоночника. При срастании элементов таза возникает лонное сращение и формируется вертлужная впадина для причленения задней конечности. В нижней части безымянной кости имеется запирательное отверстие.

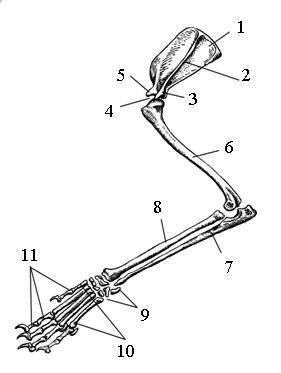

Рис.81. Плечевой пояс и передняя конечность лисицы:

1 – лопатка, 2 – гребень лопатки, 3 – акромиальный отросток, 4 – суставная ямка, 5 – коракоидный отросток, 6 – плечевая кость, 7 – локтевая кость, 8 – лучевая кость, 9 – запястье, 10 – пясть, 11 – фаланги пальцев

Скелет парных конечностей

Конечности млекопитающих, как и у других наземных позвоночных, пятипалого типа и представляют собой трёхчленный рычаг, все части которого подвижно соединены между собой.

Передняя конечность состоит из плеча, предплечья и кисти (рис. 81). Плечевая кость хорошо развита, имеет округлую головку для причленения к поясу конечности. Предплечье составляют две кости – лучевая и локтевая, имеющая локтевой отросток в верхней части. В месте соединения плеча и предплечья находится локтевой сустав.

Кисть включает три отдела – запястье, пясть и фаланги пальцев. Запястье состоит из 8–10 элементов, расположенных в три ряда. Пясть включает пять костей (по числу пальцев). Каждый палец имеет по три фаланги, за исключением первого пальца, состоящего из двух фаланг. В отличие от интеркарпального сочленения рептилий и птиц, подвижный сустав у млекопитающих расположен между предплечьем и кистью (как у земноводных).

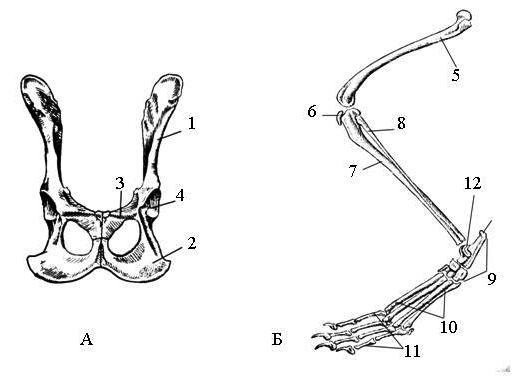

Задняя конечность млекопитающих также имеет три отдела – бедро, голень и стопу (рис. 82 Б). Бедренная кость массивна и вставлена округлой головкой в вертлужную впадину тазового пояса. Голень включает две кости – большую берцовую и малую берцовую. Более крупная большеберцовая кость составляет внутренний элемент голени, а малоберцовая кость – её наружную часть.

Между бедром и голенью имеется сустав, прикрытый коленной чашечкой, которая эволюционно сформировалась их окостеневших мышечных сухожилий. Поверхности сочленяющихся костей покрыты хрящевыми образованиями. Голеностопный сустав млекопитающих расположен между нижними концами берцовых костей голени и проксимальным отделом стопы.

Рис. 82. Тазовый пояс (А) и задняя конечность (Б) лисицы:

1 – подвздошная кость, 2 – седалищная кость, 3 – лобковая кость, 4 – вертлужная впадина, 5 – бедренная кость, 6 – коленная чашечка, 7 – большая берцовая кость, 8 – малая берцовая кость, 9 – предплюсна, 10 – плюсна, 11 – фаланги пальцев, 12 – таранная кость, 13 – пяточная кость

Предплюсневые элементы стопы расположены в три ряда и образуют вырост – пяточную кость, характерную для млекопитающих. Плюсна состоит из пяти костей, к которым причленяются фаланги пальцев. Как и в передних конечностях, их по три в каждом пальце, кроме первого (внутреннего), который имеет лишь две фаланги.

Для млекопитающих характерна особая постановка конечностей относительно тела: они расположены под туловищем, что способствует развитию большей маневренности движений. При этом локтевой сустав направлен кзади, а коленный сустав, наоборот, ориентирован кпереди.

В связи с видовым многообразием млекопитающих, их образом жизни и способами передвижения значительно варьируют относительная длина конечностей, соотношение составляющих элементов, конфигурация костей, число пальцев и т. д. Так, например, у летучих мышей резко увеличена длина передней конечности, особенно фаланг пальцев, служащих для прикрепления летательной перепонки.

Напротив, передняя конечность крота укорочена, расширена ладонная часть кисти и хорошо развит шестой палец. У китов резко удлинена кисть за счёт увеличения числа фаланг пальцев, в результате чего конечность приобрела большое сходство с плавником кистепёрых рыб. Значительно редуцированы и видоизменены пальцы животных, обладающих большой биомассой и быстрым бегом (непарнокопытные, парнокопытные).

Источник

Видовые особенности плечевой кости:

Кости предплечья – ossa antebrachii – длинные и трубчатые, представлены локтевой и лучевой костями. Лучевая кость – radius – состоит из тела, проксимального и дистального эпифизов. На проксимальном эпифизе различают головку, на которой находится вытянутая суставная поверхность, разделенная на два-три участка. Под головкой – слабо выраженная шейка. На ней спереди находится шероховатость лучевой кости, а по бокам связочные бугорки. Тело кости на поперечном сечении имеет форму овала с более выпуклой краниальной и плоской задней поверхностями. На дистальном эпифизе расположен суставной блок для сочленениями с костями запястья. Латеральный и медиальный края блока заострены и называются шиловидными отростками

Локтевая кость – ulna – сильно редуцирована, имеет тело и два эпифиза. Проксимальный эпифиз развит лучше остальных частей. На нем есть хорошо выраженный локтевой отросток с блоковой вырезкойи локтевым бугром. Над блоковой вырезкой нависает крючковидный отросток. Тело кости узкое, трехгранное, истончается в дистальном направлении. От дистального эпифиза остается лишь грифелевидный отросток с суставной поверхностью для костей запястья.

Видовые особенности костей предплечья:

- лошадь – лучевая кость хорошо развита; локтевая кость редуцирована, имеется только проксимальный эпифиз, который срастается с помощью костной ткани с лучевой костью, между ними сохраняется одно проксимальное пространство;

- рогатый скот – хорошо развита только лучевая кость; тело локтевой кости частично редуцировано; смещено на латеральный край лучевой кости, срастается с ней костной тканью; имеется два межкостных пространства: проксимальное и дистальное; на дистальном конце локтевой кости есть мощный шиловидный отросток;

- свинья – лучевая кость короткая и массивная; тело локтевой кости также массивное, трехгранной формы, хорошо развито на всем протяжении; обе кости срастаются с помощью волокнистой соединительной ткани.

- Кости кисти – ossa manus – включают кости запястья, пястья и пальцев.

- Кости запястья – ossa carpi – представлены двумя рядами мелких ассиметричных костей: проксимальным и дистальным. Счет костей ведется с медиальной (внутренней) стороны. Проксимальный ряд образован четырьмя костями: лучевой запястной (лежит медиально), промежуточной запястной (посередине), локтевой запястной (находится латерально), добавочной (сзади) запястной. Дистальный ряд включает четыре кости: I, II, III и IV. Четвертая кость образуется при срастании IV и V запястных костей. У лошади в дистальном ряду четыре кости: I (часто отсутствует), II, III и IV. У рогатого скота в дистальном ряду две кости: сросшиеся между собой II+III, а также IV+V, I кости нет. У свиньи четыре кости: I, II, III и IV.

- Кости пясти – ossa metacarpi – имеют трубчатое строение, на них различают проксимальный эпифиз с суставной поверхностью для сочленения с дистальным рядом запястья, тело и дистальный эпифиз с суставным блоком для соединения с первыми фалангами пальцев.

- У лошади три пястные кости (II, III и IV), из них хорошо развита III-я пястная кость, а II-я IV-я рудиментированы и называются грифельными костями. У крупного рогатого скота I и II пястные кости отсутствуют; III-я и IV-я пястные кости срастаются в одну кость. На границе их сращения проходят дорсальный и пальмарный продольные желоба. На проксимальном эпифизе имеется суставная поверхность, на дистальном – суставной блок. У свиньи четыре пястных кости: II, III, IV и V. Из них II-я и V-я короткие, а III-я и IV-я хорошо развиты.

- Кости пальцев – ossa digitorum – состоят из трех фаланг в каждом пальце: проксимальной, средней и дистальной. Количество пальцев у сельскохозяйственных животных различно. У лошади один третий палец; его проксимальная фаланга называется путовая кость, средняя фаланга – венечная кость и дистальная фаланга – копытная кость. У рогатого скота развиты два пальца: третий и четвертый. Их проксимальные фаланги называются путовыми, средние – венечными, а дистальные – копытцевыми костями. У свиньи четыре пальца: третий и четвертый длинные, достигают земли, а второй и пятый пальцы короткие висячие. В каждом пальце по три фаланги, их названия соответствуют фалангам рогатого скота.

Сесамовидные кости пальцев – бывают проксимальные и дистальные. Проксимальные – на каждем пальце парные, лежат на пальмарной поверхности пястно-путового сустава. Дистальная сесамовидная кость одна на каждом пальце, расположена на пальмарной поверхности копытного (у лошади) или копытцевого (у рогатого скота и свиньи) сустава. У лошади дистальная сесамовидная кость имеет удлиненую форму и называется челночной костью.

Пояса конечностей, частискелета у позвоночных животных и человека; осуществляют связь парных конечностей с туловищем, служат опорой для них и местом прикрепления ряда мышц, управляющих движением конечностей.

Источник

Скелет плеча

Скелет плеча – skeleton brachii – представлен плечевой костью.

ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ – humerus – длинная, трубчатая кость, имеющая тело с краниальной, каудальной, латеральной и медиальной поверхностями, и два конца – проксимальный и дис- тальный (рис. 46).

Проксимальный конец плечевой кости несет на себе головку (caput humeri) со слабо вы- раженной шейкой (collum humeri) и два мышечных бугорка, из которых латеральный называет- ся большим, а медиальный – малым. С краниальной поверхности между бугорками проходит межбугорковый желоб (sulcus intertubercularis), который у лошади промежуточным бугорком (tuberculum intermedium) разделен на две части.

Большой бугорок – tuberculum majus – подразделяется на краниальную и каудальную части (partes cranialis et caudalis). У жвачных и свиньи краниальная часть высокая и нависает над меж- бугорковым желобом. У основания большого бугорка имеется площадка для прикрепления дистального сухожилия подостной мышцы (facies m. infraspinati) и малая круглая шерохова- тость (tuberositas teres minor) для прикрепления дистального сухожилия малой круглой мышцы. В дистальном направлении от большого бугорка на краниолатеральную поверхность тела плечевой кости отходит гребень большого бугорка (crista tuberculi majoris), который в его сред-

ней трети заканчивается дельтовидной шероховатостью (tuberositas deltoidea).

Малый бугорок – tuberculum minus – по сравнению с большим бугорком выражен значи- тельно слабее. На нем так же, как и на большом, различают краниальную и каудальную части. В дистальном направлении от него по медиальной поверхности тела плечевой кости отходит гребень малого бугра (crista tuberculi minoris), который заканчивается большой круглой шерохо- ватостью (tuberositas teres major).

Тело плечевой кости – corpus humeri – округлой формы. С латерокраниальной поверхности от дельтовидной шероховатости по направлению к шейке плечевой кости проходит изогнутая линия трехглавой мышцы (linea m. tricipitalis). Дистально от дельтовидной шероховатости к ла- теральному надмыщелку проходит плечевой гребень (crista humeri), ограничивающий спирале- видный желоб плечевой мышцы (sulcus m. brachialis), который наиболее рельефно выражен у лошади и крупных жвачных. С медиальной поверхности на теле плечевой кости находится пи- тательное отверстие (for. nutricium), через которое в глубь кости проходят кровеносные сосуды. Дистальный конец плечевой кости имеет поперечно поставленный мыщелок (condylus humeri), на котором у собаки и кошки различают головку (capitulum humeri) и блок (trochlea humeri). Последний у всех копытных занимает всю суставную поверхность мыщелка. Сагит- тальным желобом он разделен на большую медиальную и меньшую латеральную части. У ло- шади на середине желоба ближе к его медиальному краю четко выражена синовиальная ямка

(fossa synovialis).

Источник