Критический природный капитал

Существенным различием в перечисленных трех подходах (см. предыдущую страницу этого раздела сайта) является отношение к возможной замене природного капитала на физический (искусственный/антропогенный). В какой степени возможна замена природных ресурсов, благ на создаваемые человеком технологии, средства производства? До какой степени мы можем истощать природные ресурсы, используя вместо исчерпанных ресурсов достижения научно-технического прогресса?

Техногенный подход говорит о бесконечных возможностях замены природного капитала за счет развития свободного рынка и научно-технического прогресса. Сторонники слабой устойчивости выступают за самые широкие возможности такой замены, однако при сохранении общего агрегированного запаса всех видов капитала. В концепции сильной устойчивости предполагаются лишь минимальные возможности замены природного капитала на искусственный/физический.

По-видимому, возможности замены природного капитала далеко не безграничны. Так, целый ряд функций и услуг экологических систем, жизненно важных для человека, вообще не могут быть заменены. В связи с проблемой возможности замены природного капитала на искусственный возникла концепция критического природного капитала. Это те необходимые для жизни природные блага, которые невозможно заменить искусственным путем: ландшафты, редкие виды растений и животных, озоновый слой, глобальный климат и т.д. Имеется и целый ряд эстетических качеств окружающей среды, которые также незаменимы. Критический природный капитал необходимо сохранять при любых вариантах экономического развития. Остальная часть природного капитала может быть заменена искусственным. Это касается возобновимых природных ресурсов и части невозобновимых конечных природных ресурсов (замена нефти, газа, угля на солнечную энергию и т.д.).

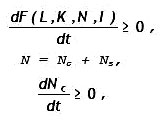

С учетом критического природного капитала соотношение устойчивого развития может быть дополнено ограничением на исчерпание во времени критического природного капитала:

где N — природный капитал;

Nc — критический природный капитал;

Ns — природный капитал, который можно заменить искусственным.

В заключение отметим, что важным направлением в разработке концепций развития должно стать рассмотрение целостного эколого-экономического подхода к экономическому росту, смене техногенного типа развития на устойчивый тип. Необходимы изменение существующей экономической парадигмы, новые концепции сбалансированного и устойчивого развития для предотвращения глобального и локальных экологических кризисов.

В соответствии с изложенными концепциями экономика в своем эколого-экономическом развитии, как правило, должна пройти три стадии: от фронтальной экономики через экономическое развитие с учетом охраны окружающей среды к устойчивому развитию.

Источник

2.1. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали

Как было уже сказано, проблема учета природных условий и ресурсов актуальна до сих пор.

Необходима разработка концепции экологизации экономического развития. Для этого требуется существенное изменение приоритетов и целей для всей экономики и для ее отраслей и комплексов/секторов.

Имеющиеся программы ориентируют российскую экономику на увеличение или сохранение ресурсопотребления в природной среде.

Для решения экологических проблем, выхода экономики на траекторию устойчивого, ресурсосберегающего эколого-экономического развития необходима новая система взглядов, новая методология. Современные подходы отталкиваются от природных ресурсов, от объемов их использования. Традиционное эколого-экономическое мышление можно описать моделью «черного ящика», представляющего собой народное хозяйство. На вход «черного ящика» подаются природные ресурсы, а в качестве выхода берутся конечная продукция и различного рода загрязнения и деформация окружающей среды, отходы и т.д. Так как произведенной продукции не хватает, то, исходя из традиционной логики, очевидна необходимость подавать на вход больше природных ресурсов. При этом механизм функционирования «черного ящика» — экономики внутри — остается вне рамок рассмотрения. Борьба с загрязнениями окружающей среды, отходами, деградацией природных ресурсов на «выходе» экономики представляет собой, по существу, борьбу со следствиями техногенного экономического развития. Для обеспечения реального решения экологических проблем, формирования устойчивого типа экономического развития необходимо забраться в сам «черный ящик», оценить эффективность функционирования экономических структур с экологических позиций и внести необходимые коррективы.

Необходимо так упорядочить экономические структуры, чтобы увеличить выход продукции, т.е. необходимо понять причины колоссальной природоемкости экономики и бороться с ними, а не со следствиями. Самое важное в экологизации экономического развития, выработке интенсивного и одновременно сберегающего подхода к природопользованию состоит в необходимости ориентации на конечные результаты. Для традиционного экстенсивного мышления объемы используемых природных ресурсов являются важнейшими показателями. Между тем эти ресурсы являются лишь начальным или промежуточным звеном в длинной цепи, связывающей природу и продукцию, поступившую к потребителю. Для последнего все равно, сколько используется природных ресурсов, главное — объемы и качество поступившей к нему продукции. В этих условиях нужно программировать и регулировать общественное производство не от природных ресурсов, от того, сколько их можно использовать, а, наоборот, от потребителя к ресурсам. Этот программно-целевой подход является существенным признаком «интенсивного» типа мышления.

Реализация подобного программно-целевого подхода к использованию природных ресурсов предполагает построение для каждого природного ресурса или группы ресурсов своей природно-сырьево-продуктовой вертикали (цепочки), соединяющей первичные природные факторы производства с конечной продукцией — природно-продуктовые вертикали (цепочки). Решение любого вопроса в природно-продуктовой цепочке неизбежно скажется на ситуации с природными ресурсами, возможно и опосредованно. Построение такой цепочки позволяет оценить резервы в каждом ее звене и выявить огромные резервы природных ресурсов, которые сейчас используются нерационально.

В связи с такой постановкой вопроса необходимо тщательно проанализировать взаимозаменяемость и дополняемость факторов производства (или различных видов капитала) в экономике с позиций конечных результатов, возможности экономии природных ресурсов при сохранении и увеличении конечного выхода продукции. Природный фактор, живой конкретный труд и искусственно созданные средства производства выступают как исторически сложившиеся, дополняющие друг друга факторы производства. В процессе экономического развития в той или иной мере возможно использование одного фактора производства вместо другого. При этом могут сохраняться структура и объемы выпуска продукции.Оптимизация взаимодействия факторов производства, их комбинирование может позволить снизить нагрузку на природные ресурсы.

На основе учета такой взаимозаменяемости факторов производства и необходимо определять реальные потребности в природных ресурсах. Нужно оценивать природные ресурсы и получаемую на их основе продукцию как единый комплекс, как целостную природно-продуктовую систему. И с позиций конечных результатов функционирования этой системы определять требуемые объемы и эффективность использования природных ресурсов.

Вопрос о степени возможности замены природных ресурсов искусственно созданными средствами производства. Концепция критического природного капитала. Это те необходимые для жизни природные блага, которые невозможно заменить искусственным путем: ландшафты, редкие виды растений и животных, озоновый слой, глобальный климат и т.д. Имеется и целый ряд эстетических качеств окружающей среды, которые также незаменимы. Критический природный капитал необходимо сохранять при любых вариантах экономического развития. Остальная часть природного капитала может быть заменена искусственным. Это касается возобновимых природных ресурсов и части невозобновимых конечных природных ресурсов (замена нефти, газа, угля на солнечную энергию и т.д.).

С учетом критического природного капитала соотношение (1.3) устойчивого развития может быть дополнено ограничением на исчерпание во времени критического природного капитала:

где N — природный капитал;

Nc — критический природный капитал;

Ns — природный капитал, который можно заменить искусственным.

Источник