Ланцетник – примитивное хордовое животное

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью силы слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. Приемы саморегуляции можно применять в любых ситуациях.

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта

· эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности);

· эффект восстановления (ослабление проявлений утомления);

· эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности).

Существуют естественные способы саморегуляции психического состояния, к которым относятся: длительный сон, еда, общение с природой и животными, массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. Но подобные средства нельзя использовать, например, на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или накопилось утомление.

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим средством. Она предотвращает накопление остаточных явлений перенапряжения, способствует полноте восстановления сил, нормализует эмоциональный фон деятельности и помогает взять контроль над эмоциями, а также усиливает мобилизацию ресурсов организма.

Естественные приемы регуляции организма являются одними из наиболее доступных способов саморегуляции:смех, улыбка, юмор;

· размышления о хорошем, приятном;

· различные движения типа потягивания, расслабления мышц;

· рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или дорогих для человека вещей;

· купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах;

· высказывание похвалы, комплиментов и пр.

Представители класса Ланцетники обитают на мелководьях, в прибрежной части теплых морей и океанов. В нашей стране ланцетники встречаются на отмелях Черного и Японского морей. Известно всего около 30 современных видов.

По внешнему строению ланцетник напоминает небольшую полупрозрачную рыбку длиной 4-8 см (рис. 112). Вдоль тела с верхней стороны тянется спинной плавник. Он переходит в хвостовой, который по форме похож на медицинский инструмент ланцет. За это сходство ланцетник и получил свое название. Впервые описал его российский академик П.С. Паллас в 1774 г. Парных плавников у ланцетника нет. Кожные покровы очень тонкие, сквозь них просвечивают внутренние органы.

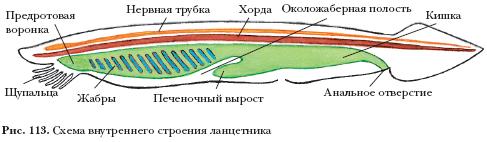

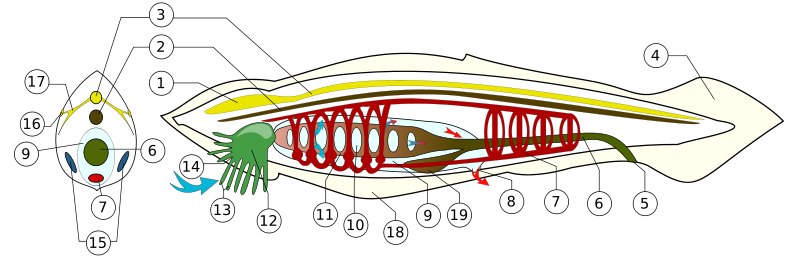

Ланцетник пожизненно сохраняет все признаки хордовых животных (рис. 113).

Внутренний осевой скелет его представлен хордой, тянущейся вдоль тела. Хорда и лежащая над ней нервная трубка окружены соединительно-тканной оболочкой. Центральной нервной системой служит нервнаятрубка. От нее отходят многочисленные чувствительные и двигательныенервы, образующие периферическую нервную систему. В коже находятся осязательные клетки, в нервной трубке среди других нервных клеток – светочувствительные глазки.

Под хордой расположена пищеварительная трубка (рис. 114). Передний отдел ее – глотка – имеет жаберные отверстия. Поэтому глоточный отдел кишечника выполняет функции как пищеварительной, так и дыхательной систем. В межжаберных перегородках проходят жаберные артерии (тонкие кровеносные сосуды, капилляры), через которые в кровь поступает кислород, а в воду выделяется углекислый газ. Газообмен происходит за счет разницы давлений газов.

На дне глотки находится желоб, выстланный мерцательными клетками. Движения ресничек создают поток воды, который омывает жабры. Мелкие пищевые частицы, попавшие в глотку, склеиваются и потоком воды направляются в пищеварительную трубку. Под влиянием пищеварительных соков пища переваривается, а непереваренные остатки удаляются через анальное отверстие.

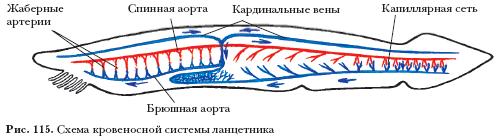

Кровеносная система замкнутая (рис. 115). По крупному брюшному сосуду кровь двигается вперед к жабрам, где окисляется (обогащается кислородом). По спинному сосуду (спинной аорте) эта артериальная кровь разносится ко всем органам тела. Сердца у ланцетника нет. Кровь движется за счет сокращения так называемых «жаберных сердец» – стенок брюшного сосуда у основания жаберных артерий.

Органы выделения ланцетника похожи на органы выделения кольчатых червей и представляют собой выделительные трубочки, которые одним концом открываются в полость тела, другим впадают в общий канал. Несколько общих выделительных каналов открываются наружу.

Большую часть времени ланцетники проводят, зарывшись в песок и выставив наружу передний конец тела с предротовой воронкой, окруженной щупальцами. Питается ланцетник простейшими и одноклеточными водорослями. Передний конец его тела окружен складкой кожи, которая образует околожаберную полость. Это защищает жаберные щели от попадания в них твердых частиц.

Ланцетники, как и большинство других хордовых, раздельнополые животные. У самок в яичниках образуются яйцеклетки, у самцов в семенниках – сперматозоиды. Оплодотворение наружное: проникновение сперматозоидов в яйцеклетки происходит в воде. Размножаются ланцетники в теплое время года, с весны до осени.

| Ланцетник является одним из самых примитивных представителей хордовых и сохраняет все их основные признаки в течение всей жизни. Осевым скелетом ему служит хорда, центральной нервной системой – нервная трубка, глотка имеет жаберные отверстия, а в кровеносной системе нет сердца. Ланцетник – раздельнополое животное, которому свойственно наружное оплодотворение. |

Подтип Черепные, или Позвоночные (Vertebrata)

Источник

Ланцетник

Ланцетник — это представитель типа Хордовые. Он похож на просто устроенную полупрозрачную маленькую (до 10 см) рыбку. Свое название получил за сходство с ланцетом (скальпелем). Ланцетников существует около 30 видов, обитают они преимущественно в морях тропического и умеренного климата на песчаном мелководье (являются донными животными). Наружу ланцетник выставляет только переднюю часть тела. Питается мелкими организмами (планктон) и органическими частичками, опускающимися на дно.

Ланцетник важен для науки, так как позволяет понять происхождение позвоночных. Скорее всего является близким родственником их предка.

Ланцетник на протяжении всей своей жизни сохраняет основные признаки типа Хордовые. В первую очередь — это хорда, которая у более высокоорганизованных представителей заменяется позвоночником еще на этапе эмбрионального развития. Нервная трубка ланцетника не дифференцируется на спинной и головной мозг.

Ланцетники относятся к подтипу Бесчерепные. У этих животных нет черепа. По-другому данный подтип называют Головохордовые. Это связано с тем, что хорда (в отсутствии черепа) заходит в головной отдел (хотя голова не обособлена).

Ланцетник достаточно примитивное животное по-сравнению с другими хордовыми, относящимися к подтипу Позвоночные (или Черепные). У него есть ряд признаков, объединяющих его с беспозвоночными (особенно кольчатыми червями). Однако, с другой стороны, ланцетник имеет все основные признаки типа Хордовые, поэтому его и относят к последним.

Тело ланцетника сжато с боков, заострено на концах. Хвостовой плавник достаточно большой и напоминает режущую часть ланцета. Спинной плавник (складка кожи) низкий. Парных плавников, как у рыб, у ланцетника нет. Изгибая тело из стороны в сторону, он плавает и зарывается в песок. Предротовое отверстие окружено небольшими щупальцами.

Кожный покров образует однослойный слизистый эпителий и слой соединительной дермы.

Хорда и лежащая над ней нервная трубка защищены соединительной тканью. Есть чувствительные и двигательные нервы, попарно отходящие от нервной трубки. В нервной ткани встречаются светочувствительные клетки. Ланцетник может различать только свет и темноту. На переднем конце нервной трубки есть обонятельная ямка. В коже имеются осязательные клетки.

От хорды по бокам располагаются по ленте мышц. Каждая лента вертикально разделена соединительной тканью на части. В результате образуются мышечные метамеры — миомеры.

Ротовое отверстие находится на переднем конце тела снизу на дне предротовой воронки. За ртом следует глотка, которая сверху и снизу выстлана ресничным эпителием, а по бокам имеет жаберные щели (их около 100 пар). Пища вместе с током воды попадает в глотку. Вода удаляется через жаберные щели. Пищевые частицы прилипают к слизистой внутренней поверхности глотки. Склеенные слизью комочки пищи далее следуют в кишечник. Кишечник прямой, без изгибов. В передней части кишки есть печеночный вырост.

Жабры защищает пара кожных складок, формирующих околожаберную полость, которая выполняет защитную функцию (чтобы не попадал песок). На брюшной стороне тела околожаберная полость имеет непарное отверстие, через которое выходит вода и продукты жизнедеятельности.

У ланцетника замкнутая кровеносная система. Два главных сосуда — брюшной (с венозной кровью) и спинной (с артериальной кровью). Тело и особенно глотка в районе жабр пронизаны более мелкими сосудами. Газообмен осуществляется путем диффузии. Кислород и углекислый газ поступают туда, где их меньше. То есть из венозной крови в жабрах выходит углекислый газ, а поступает кислород. Кровь бесцветная, так как в ней нет форменных элементов. Сердца у ланцетников нет, а роль насоса выполняют ответвления брюшного сосуда около жабр.

Органы выделения — метанефридии. Похожи на органы выделения кольчатых червей. Это трубочки (около 100 пар), внутри открываются в целом, наружу — в окложаберную полость. Расположены метамерно в области глотки.

Ланцетники раздельнополы, размножаются в теплое время года. Половые железы (яичники и семенники) парные. Икринки и сперматозоиды выметываются в околожаберную полость, а оттуда во внешнюю среду. Оплодотворение внешнее. Из оплодотворенной икринки развивается личинка, которая плавает в толще воды и через некоторое время оседает и превращается во взрослую особь.

Ланцетники служат пищей для морских животных. Существует промысел азиатского ланцетника.

Источник

Ланцетник – низшее хордовое животное

Ланцетник имеет примитивную организацию. Кожа слабо дифференцирована (однослойный эпидермис и зачаток дермы). По бокам туловища располагаются метаплевральные складки (кожные, не имеют скелета и мышц), которые соединяются ветрально и формируют атриальную полость. Скелет – хорда. Нервная трубка не дифференцирована, не замкнута в средней части на спинной стороне. Кишечная трубка подразделяется на глотку, пронизанную жаберными щелями, за которой следует кишечник, не разделенный на отделы. Один круг кровообращения, сердца нет (его функции выполняет пульсирующая брюшная аорта). Органов дыхания нет. Газообмен осуществляется в межжаберных перегородках, где проходят жаберные артерии (капилляров не образуют). Мышечная, половая и выделительная системы метамерны. Большое количество парных нефридиев и гонад расположены в области глотки. Половые железы не имеют постоянных протоков. Ланцетник ведет пассивный образ жизни, по механизму питания – фильтратор.

Изучите строение ланцетника. Сделайте зарисовки:

1 – тотальный препарат ланцетника;

2 – срез ланцетника на уровне глотки или кишки;

3 – кровеносная система ланцетника.

Используйте методические указания к занятиям по зоологии Хордовых.

Пути достижения биологического процесса в типе Хордовые

Существует несколько форм прогресса в биологии:

а) неограниченный – развитие жизни на земле от простого к все более сложному;

б) морфофизиологический (ароморфоз) – усложнение организации, повышающее общую приспособленность организма;

в) биологический — развитие таксона, при котором происходит рост числа особей, расширение ареала и появление новых дочерних групп внутри таксона.

Биологический прогресс, может быть, достигнут четырьмя основными путями: приобретением ароморфозов (арогенез); приобретением частных приспособлений к среде обитания – идиоадаптаций (аллогенез); упрощением организации (дегенерация, или катагенез) и приобретением зародышевых приспособлений (ценогенез). Наиболее важной для нас является эволюция путем арогенеза. Появление новых ароморфозов и является узловыми моментами в прогрессивной эволюции типа Хордовые. Заполните таблицу1.

Круглоротые (современные миноги и миксины и ископаемые щитковые)

Появление головного и спинного мозга, хрящевого скелета, сердца

Присасывательная воронка, зазубренный язык миноги как приспособление к паразитизму. Многообразие ископаемых щитковых

Утрата чешуи и панциря в связи с паразитическим образом жизни миноги

Личинка – миног – пескоройка – имеет ряд приспособлений к самостоятельной жизни

Рыбы: хрящевые – акулы и скаты; костные – все остальные

Амфибии: лягушки, жабы, тритоны, червяги

Рептилии: змеи, черепахи, крокодилы, ящерицы

Млекопитающие: яйцекладущие, сумчатые, плацентарные

Источник