11.3. Привлечение лесных птиц к защите леса

В условиях интенсивного ведения лесного хозяйства, широкомасштабных лесовосстановительных работ одной из центральных лесоводственных задач является создание древостоев высокой биологической устойчивости. Формирование орнитофауны лесных биогеоценозов – традиционная составная часть этой проблемы.

Известно, что в монокультурах (чистых однородных лесных насаждениях), особенно хвойных, фауна леса чрезвычайно бедна. В смешанных лесах, разновозрастных по составу, с густым подростом и подлеском, выраженными полянами и опушками фауна значительно богаче. Особенно много птиц в сомкнувшихся молодняках лиственных пород. Это объясняется тем, что всем лесным птицам необходим подлесочный ярус не только для гнездования, но и для собственной охоты, а также для укрытия от хищников.

При восстановлении леса способом лесных культур формирование ярусности древостоя занимает очень длительный отрезок времени. Уход за лесом (осветление, прочистка, прореживание, проходные рубки) улучшает световой режим, однако развитие подлеска естественным путем, особенно в боровых условиях, как правило, очень затруднено. Такие древостой отличаются незначительной биологической устойчивостью, на их основе возникают очаги массового размножения лесных насекомых-фитофагов, грибных возбудителей болезней и т.п. Поэтому для повышения биологической устойчивости древостоев, а в ряде случаев и в качестве активной биологической меры для регулирования численности насекомых необходимо привлекать открытогнездящихся птиц, а также насекомоядных и хищных, птиц-дуплогнездников.

Для устройства гнезд открытогнездящиеся птицы предпочитают такие древесные породы, как дуб, ильмовые, тополя, ели, сосны и др. На одном только дереве тополя пирамидального можно обнаружить до десятка гнезд различных видов птиц. Из кустарников для гнездования наиболее пригодны колючие формы (лох, боярышник, терн, белая акация, шиповник), а также спирея, жимолость татарская, кизил, бузина красная и черная, смородина. Рябина, можжевельник, ирга, облепиха и другие ягодники привлекают осенью и зимой кочующих и зимующих птиц. Эти свойства древесных и кустарниковых пород необходимо учитывать при формировании в древостоях фауны насекомоядных птиц. Так, при создании культур сосны, других хвойных и лиственных пород очень полезными будут (и в противопожарном отношении тоже) живые изгороди из колючих, орнитохорных и других выше названных древесных и кустарниковых пород. Периодическая подрезка таких изгородей улучшает возможность гнездования в них большого числа видов птиц. Под пологом древостоя, бедного подлеском, подсаживать кустарники необходимо группами или даже куртинами (5-6 групп на один гектар леса). Подлежат сохранению старые гнезда грачей и сорок, так как в них устраивают свои гнезда некоторые хищные птицы.

Привлекать открытогнездящихся хищных птиц можно и устраивая искусственную основу для их будущих гнезд. На толстых сучьях с мутовчатым типом ветвления закрепляют крепкие перекладины для размещения основы гнезда. Переносные искусственные гнезда делают из ивовых прутьев так: плетут каркас, как для круглой корзины, боковые прутья собирают в пучочки, связывают, образуя валик. Каркас плотно набивают мелкими ветвями и подвешивают на дерево. Его диаметр для канюков около 80 см, для пустельги – 30 см.

Для хищных птиц на питомниках, лесосеменных плантациях и в только что высаженных культурах (до смыкания крон) выставляют присады по 2-3 шт./га. Длина шеста 2-4 м, длина верхней перекладины 20-30 см, диаметр 2-3 см. Там, где поблизости есть высокие деревья, телеграфные столбы и другие возвышения, присадочные шесты не выставляют.

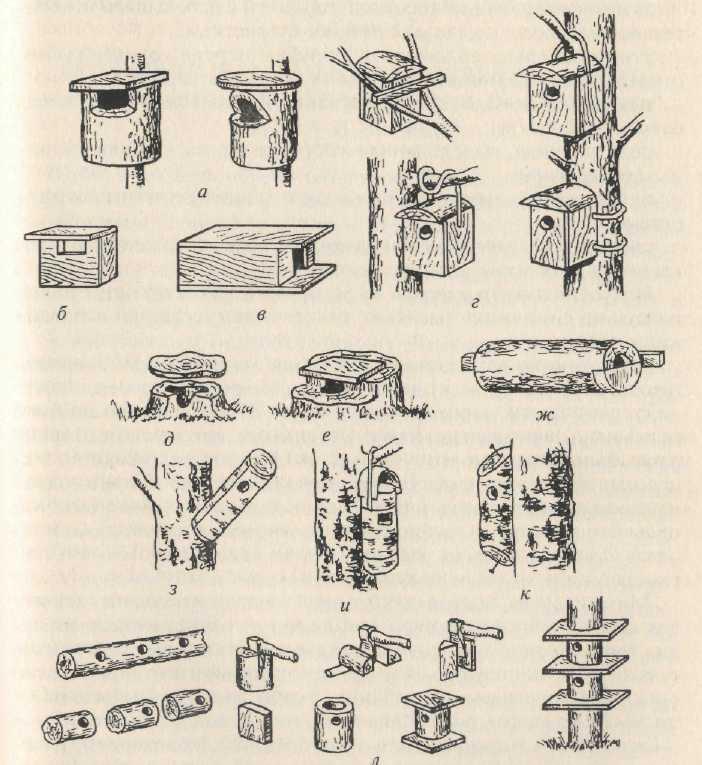

Целый ряд насекомоядных и хищных птиц селится в дуплах деревьев, за отставшей корой, в выворотах корней и в других укромных местах. Возможность гнездования таких птиц-дуплогнездников часто затруднена, так как в молодых и средневозрастных насаждениях деревьев подходящих условий еще нет, а в приспевающих и спелых древостоях подходящие для птиц деревья выбираются в процессе санитарных рубок и ликвидации захламленности. Имеющийся богатый опыт привлечения птиц в искусственные гнездовья (рис. 11.1) подробно описан в работах В.В. Строкова и многих других авторов.

Полезных птиц-дуплогнездников, с которыми могут работать лесоводы, насчитывается в России около 60 видов, из них около 50 насекомоядных и 10 мышеядных. Большинство видов гнездится в зоне широколиственных лесов и в прилегающей полосе тайги. Это пустельга, кобчик, совка-сплюшка, сычи, ушастая сова; насекомоядные – сизоворонка, широкорот (гнездится в Приморье), удод, обыкновенный скворец, белая трясогузка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, синехвостка (гнездится в Сибири), сибирская горихвостка (гнездится в прибрежной зоне оз. Байкал), дятлы, галка, домовый воробей, пищуха, поползень, большая синица, лазоревка, хохлатая синица, гаичка и др.

Рис. 11.1. Типы искусственных гнездовий: а – полудуплянки; 6 – дощатое полуоткрытое гнездовье; в – специальное полочное гнездовье для трясогузки; г – способы развешивания искусственных гнездовий; д, е – дуплянка-пень; ж – лежачая дуплянка для стрижей; з, и – дуплянка для синиц из бересты; к – дуплянка для синиц из дуплистого березового обрубка; л – изготовление дуплянок из обрезков бревна

Практика привлечения птиц-дуплогнездников в древостой позволила создать шесть основных типов искусственных гнездовий:

- дощатое гнездовье из досок или горбылей с небольшим (относительно величины гнездовья) летным отверстием;

- дуплянка, выдолбленная в обрубке дерева, с небольшим (относительно величины гнездовья) летным отверстием;

- тыквенное гнездовье, изготовленное из зрелого сухого плода бутылочной тыквы;

- полудуплянка, выдолбленная в обрубке дерева, с широким летным отверстием;

- полуоткрытое гнездовье из досок с широким летным отверстием;

- специальные гнездовья из различного рода материалов для привлечения летучих мышей, трясогузок и т.д.

Источник

Глава 9 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение зверей и птиц — потребителей генеративных органов растений

Животные получают необходимые углеводы только из крахмала и Сахаров, а азотистые соединения – из белковых веществ. И те и другие в наибольшем количестве содержатся в плодах и семенах древесных, кустарниковых и травянистых растений. Семеноядные птицы и звери (капрофаги) в лесных биогеоценозах составляют многочисленную и разнообразнейшую группу, основная биоценотическая функция которой прямо связана с лесовосстановлением.

Лесные древесные породы и кустарники по типу распространения семян подразделяются следующим образом;

анемохоры – породы, семена которых распространяются с помощью ветра (ивы, осины, березы, некоторые клены и вязы и т.д.); Для них характерно ежегодное плодоношение;

эпизоохоры – породы с крупными тяжелыми плодами, распространяемыми животными (дуб, каштан, бук, грецкий орех, лещина, кедр и т.д.), отличающиеся периодичностью плодоношения,

Распространение диаспор (в частности, семян плодов и т.д.) животными носит название зоохории. Зоохория в свою очередь представлена синзоохорией – растаскиванием плодов и семян, эндозоохорией – распространением семян, прошедших пищеварительный тракт животных.

Жизнеспособность семян, прошедших пищеварительный тракт, сохраняется на 75-92%, а их грунтовая всхожесть по сравнению с опавшими даже возрастает. Эндозоохория связана преимущественно с деятельностью мелких птиц (славок, дроздов, свиристелей), а также со слабой мускулатурой желудка хищных (медведя, лисицы) и некоторых копытных (кабана) млекопитающих и обеспечивает распространение деревьев и кустарников – спутников главных лесообразуюших пород (рябины и т.п.). В целом эндозоохория приводит к агрегированному распределению семян.

Синзоохория в лесных условиях связана с растаскиванием и запасанием грызунами и птицами плодов и семян главных лесообразующих пород (кедра, дуба, бука, ели и т.д.) и некоторых их спутников (лещины). Характерно, что лишь небольшая доля растаскиваемых семян может дать в последующем всходы, так как основная масса их используется животными. Породы, расселяющиеся путем синзоохории, отличаются долголетием и способностью их подроста длительное время существовать в условиях значительного затенения. Для таких лесообразующих пород свойственны обширный ареал и чистые по составу древостой.

В большинстве случаев плоды и семена животные съедают целиком или же повреждают, после чего они теряют жизнеспособность. Исключение составляют лишь те семена, у которых зародыш и эндосперм защищены прочной оболочкой.

9.1. Использование и распространение животными плодов дуба и семян его спутников

Тонкая оболочка желудей (14-18% от общей массы) позволяет животным при минимальной затрате энергии получать высококачественное вещество. Масса желудей достаточно велика, но в то же время характеризуется высокой изменчивостью (1 тыс. желудей весит от 2,9 до 8,0 кг).

Потребляют желуди слепыш, белка, лесная соня, благородный олень, косуля, кабан, барсук, енотовидная собака и даже лисица; массово их повреждают мышевидные грызуны, а из птиц – сойка, галка, ворона, грач, поползень, вяхирь, средний и большой пестрые дятлы, глухарь, рябчик и др.

Рыжие лесные и подземные полевки, желтогорлые и лесные мыши поедают желуди задолго до их полного созревания – используются раноопадаюшие мелкие и поврежденные вредителями и болезнями экземпляры, т. е. идет их почти полная утилизация. Желуди дуба имеют большое значение в питании мышей, особенно желтогорлой.

Многочисленные виды мышевидных грызунов помимо желудей дуба и орехов лещины охотно поедают также семена липы, ильмовых, кленов, ясеня, а в неурожайные годы довольствуются семенами трав. Годовые колебания численности мышевидных грызунов обусловлены наличием семенных кормов. Увеличение численности желтогорлой мыши нередко начинается уже к осени урожайного года, а полевки – и в годы неурожая желудей.

Сойка также относится к активным потребителям желудей. Значительную часть урожая она собирает прямо с ветвей, а упавшие на лесную подстилку желуди растаскивает и прячет по всему лесу. В период заготовки желудей сойки поедают их в значительных количествах прямо под плодоносящими дубами, о чем свидетельствуют многочисленные оболочки расклеванных ими желудей. В начале зимы сойки активно роются в опавших листьях под плодоносящими деревьями и кормятся найденными там желудями. К приготовленным запасам она приступает при установлении стабильного снежного покрова.

Орешниковая соня поедает орешки лещины только летом, пока их скорлупа окончательно не затвердела. В зимних ее запасах находят только желуди. Орехи лещины в больших количествах используют ореховки (толстоклювая ореховка). Одним из постоянных их потребителей является обыкновенный поползень, который предпочитает, по наблюдениям А.Н. Формозова, мелкие, шаровидной формы тонкоскорлупные экземпляры. Семена терна, костянки, черемухи и дикой вишни – любимые корма дубоносов.

Значение желудей в питании копытных очень велико. Кабаны поедают желуди во все месяцы года (кроме июля, августа) и за одну кормежку поглощают в среднем до 2-3 кг (около 1000 шт.). Кабан – всеядный зверь. Он поедает значительно большее число видов растений, чем европейский олень, многие виды беспозвоночных, грызунов, однако желуди разных видов дубов играют в кормовом рационе решающую роль. По мнению А.Н. Формозова, обильный урожай желудей дает диким свиньям возможность с осени накопить энергетические резервы и встретить период гона и зиму, имея хорошую упитанность. Состояние высокой упитанности сказывается на благополучии зимовки, общем тонусе организма производителей, на сроках гона и количестве поросят, появляющихся весной следующего года, на проценте самок, участвующих в гоне и давших приплод, и на среднем числе молодых в выводке. Для оленей и косуль желуди также ценный корм. В неурожайные годы лишенные обычного концентрированного корма животные массово гибнут. Преимущественная гибель взрослых самцов связана с их особенно сильным истощением за время брачного сезона. Недостаток желудей в этот период лишает их возможности восстановить упитанность, необходимую для успешной зимовки.

В условиях дубрав значительную долю кормовой семенной продукции дают спутники дуба: липа, клен остролистный, ясень, ильмовые, груша, яблоня, бук, граб; из кустарников – лещина, терн, боярышник, черемуха, бересклет бородавчатый, шиповник, калина, жимолость, ежевика, лох, крушина, черная и красная бузина и т.д. Учитывая разновременность созревания и плодоношения, различную периодичность урожайных лет, можно утверждать, что общая кормовая продукция дубрав для животных характеризуется устойчивостью, она выше, чем в хвойных лесах.

Источник