Приспособления птиц к полету

Птицы — высокоорганизованные теплокровные животные, приспособленные к полету. Общими чертами организации птиц в связи с их приспособленностью к полету являются следующие:

Туловище обтекаемой формы. Передние конечности преобразованы в орган полета — крылья, задние конечности служат опорой туловищу и для передвижения.

Кожа тонкая, сухая, лишенная желез. Единственная копчиковая железа расположена в хвостовом отделе. Кожа имеет роговые образования в виде перьев, создающих летательные поверхности и защищающих тело от потерь тепла.

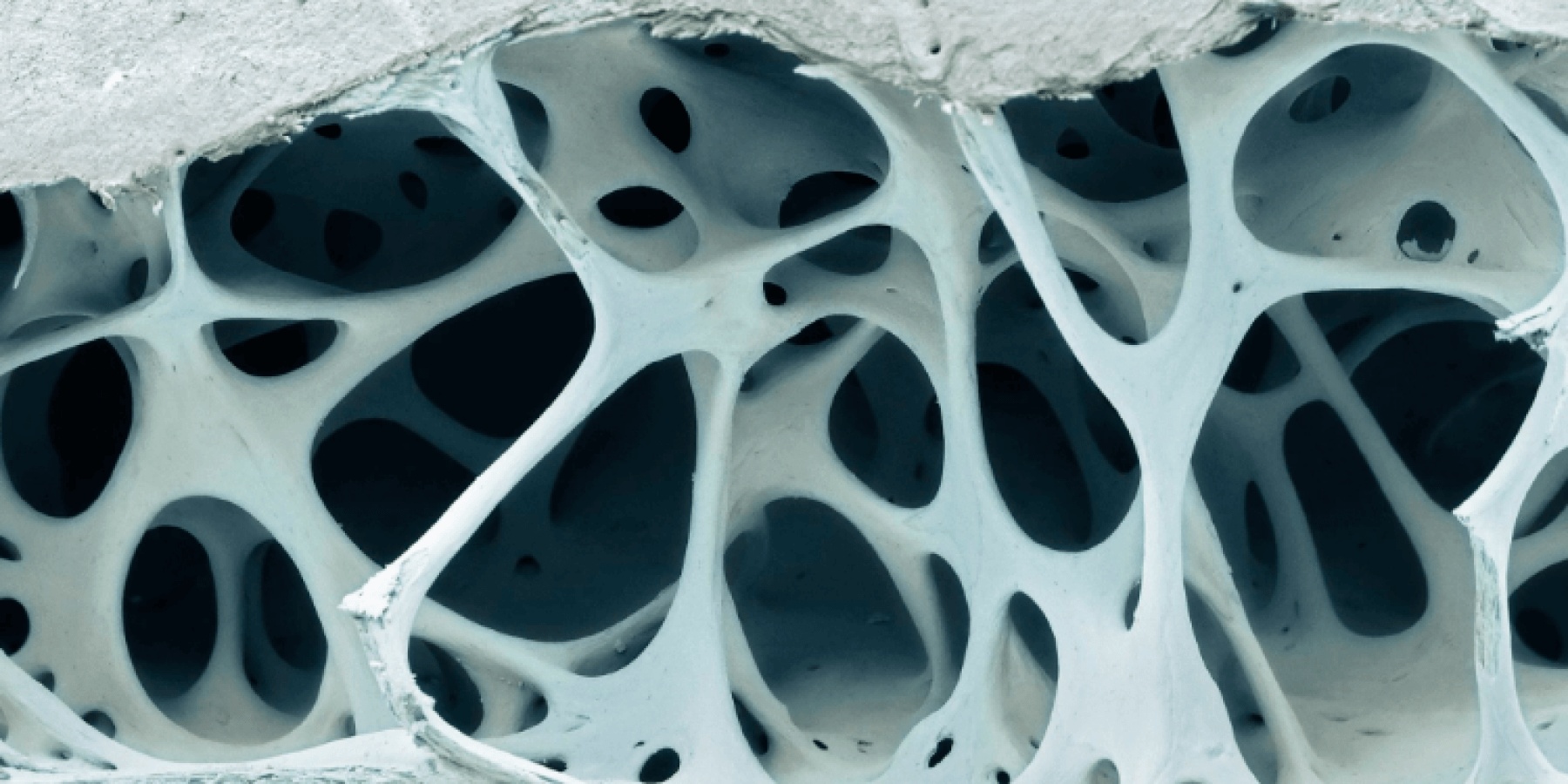

Кости скелета тонкие, прочные, в трубчатых костях имеются воздушные полости, облегчающие их массу. Череп образован полностью срощенными, без швов, костями. Все отделы позвоночника (кроме шейного) неподвижны. Грудина у летающих птиц с выступом впереди — килем, к которому прикрепляются мощные летательные мышцы. В скелете задних конечностей развита длинная цевка, увеличивающая длину шага птицы.

Мышечная система сильно дифференцирована. Самые крупные мышцы — грудные, опускающие крыло. Хорошо развиты подключичные, межреберные, шейные, подкожные и мышцы ног. Движения птиц быстрые и разнообразные: ходьба, бег, прыжки, лазание, плавание. Виды полета —машущий и парящий. Птицы многих видов способны совершать дальние перелеты.

Особенности строения пищеварительной системы связаны с необходимостью быстрого расщепления больших объемов пищи и облегчения массы пищеварительного тракта. Это достигается благодаря отсутствию зубов, участию клюва и языка в добывании пищи, размягчению ее в расширенной части пищевода —зобе, смешиванию пищи с пищеварительными соками железистого отдела желудка и перетиранию ее, как на жерновах, в мышечном отделе желудка, и укорочению задней кишки, заканчивающейся клоакой. Строение клюва и языка у птиц разнообразное и отражает их пищевую специализацию.

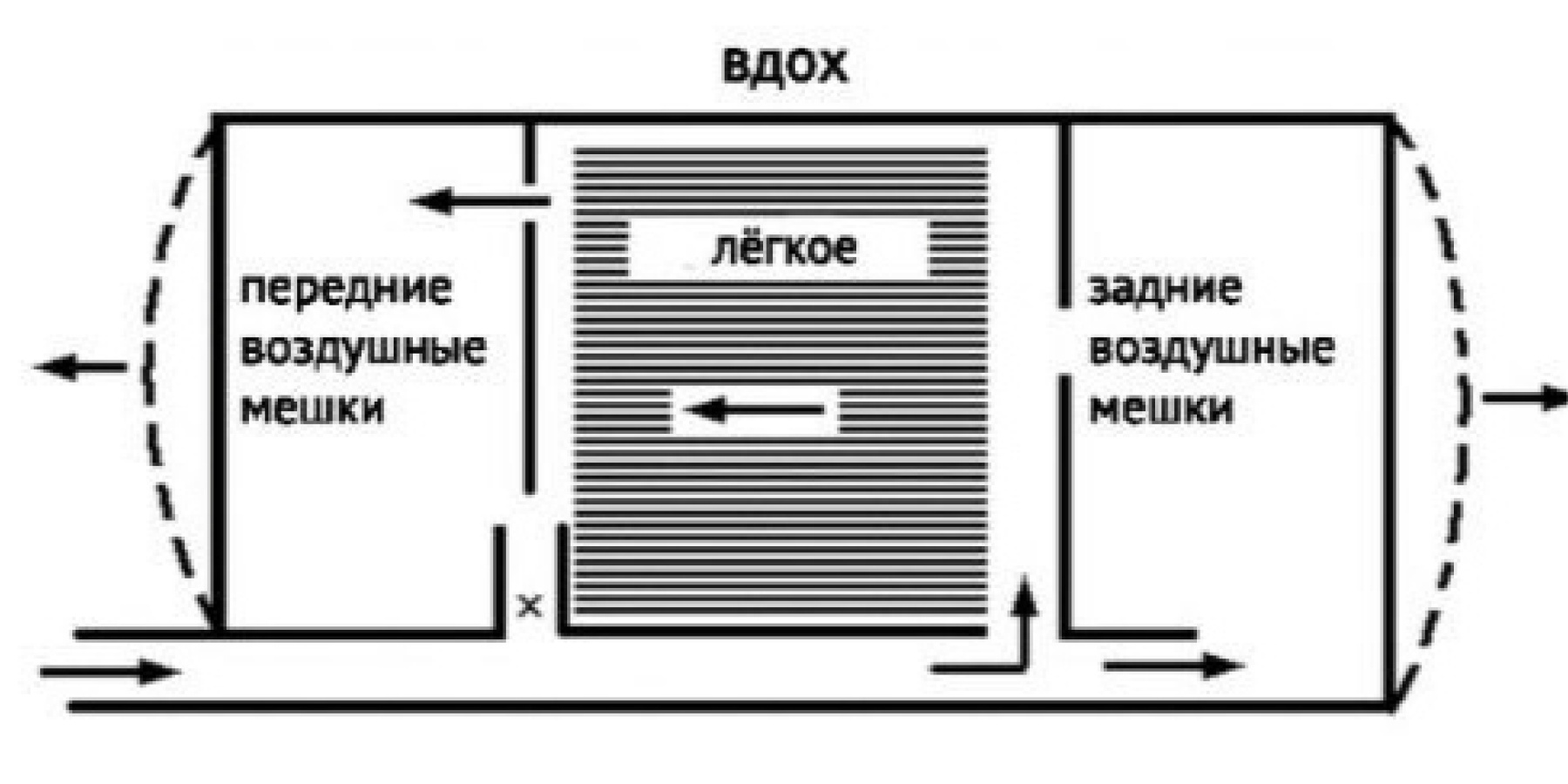

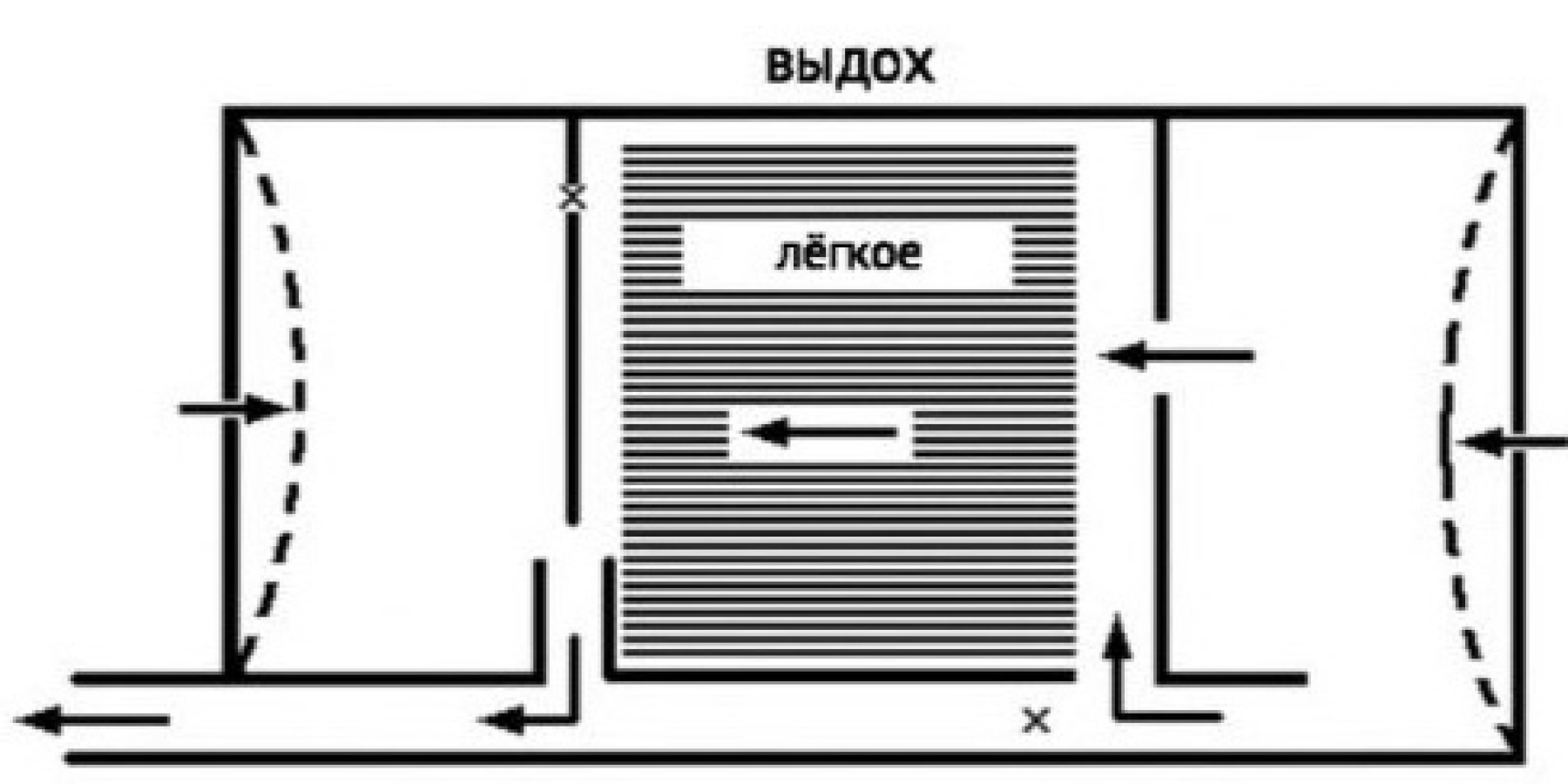

Органы дыхания — легкие. У летящей птицы дыхание двойное: газообмен в легких осуществляется как при вдохе, так и при выдохе, когда атмосферный воздух из воздушных мешков поступает в легкие. Благодаря двойному дыханию птица во время полета не задыхается.

Сердце четырехкамерное, все органы и ткани снабжаются чистой артериальной кровью. В результате интенсивного процесса жизнедеятельности вырабатывается много тепла, которое удерживается перьевым покровом. Поэтому все птицы — теплокровные животные с постоянной температурой тела.

Отсутствует мочевой пузырь в связи с необходимостью облегчения массы тела птицы.

Как и у всех позвоночных, головной мозг птиц имеет пять отделов. Наиболее развиты большие полушария переднего мозга, покрытые гладкой корой, и мозжечок, благодаря которым птицы обладают хорошей координацией движений и сложными формами поведения. Ориентировка птиц в пространстве осуществляется с помощью острого зрения и слуха.

61. Надотряд Страусообразные птицы. Особенности строения и жизнедеятельности. Представители.

Страусообра́зные (лат. Struthioniformes) — отряд бескилевых птиц. Современные страусообразные населяют Африку. Страусообразные характеризуются рядом черт, обусловленных отсутствием способностей летать. У страусообразных недоразвиты крылья, но развиты ноги, на которых имеется лишь два пальца (единственный случай среди современных птиц), направленных вперёд. Самцы бывают высотой 2,7 м и массой от 50 до 90 кг[2]. Все страусообразные хорошо бегают, развивая скорость до 70 км/ч. Всеядны, с уклоном в растительную пищу[1].

Скелет не пневматизирован, киль отсутствует, перья имеют простое строение: их бородки не сцепляются друг о другом и не образуют перьевых пластинок[1].

У страусообразных насиживанием яиц и воспитанием выводковых птенцов занимаются самцы. Эти птицы — кочующие, один самец водит с собой несколько самок. Гнездо устраивает самец; в него откладывают яйца все самки группы — каждая по 7—9 яиц. В результате в гнезде оказывается 15—20 яиц (Северная Африка) или даже 50—60 яиц (Восточная Африка) массой 1,5—2 кг каждое. Насиживают кладку по очереди: днем — самки, ночью — самец; инкубация длится 42 дня. Тип размножения — выводковый: страусята вылупляются зрячие, покрытые пухом и способные к самостоятельному передвижению[3].

Обитают страусообразные в пустынях, степях, саваннах. Во внегнездовое время иногда объединяются в стада, насчитывающие несколько десятков птиц. Иногда страусообразных разводят в полуодомашненном состоянии[4].

Представители: Африканский страус.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Как птицы приспособлены к полету

1) Двойное дыхание у птиц – это хитро. Попытаемся разобраться по схеме:

Легкие у птиц губчатые, они не могут расширяться-сжиматься, как наши. Эту работу (расширяться при вдохе и сжиматься при выдохе) у птиц выполняют воздушные мешки. При вдохе (синие стрелки) воздушные мешки расширяются, и туда заходит воздух. В мешки №2 заходит воздух, прошедший через легкие (насыщенный углекислым газом, «использованный»). В мешках №1 запасается чистый воздух. При выдохе (красные стрелки) мешки сжимаются. Использованный воздух из мешков №2 выдыхается сразу, а чистый воздух из мешков №1, прежде чем выйти наружу, проходит через легкие. Таким образом, и при вдохе, и при выдохе через легкие птицы проходит свежий воздух. Именно поэтому птичье дыхание называется «двойным». Кстати, обратите внимание: воздух через легкие птиц движется все время в одном и том же направлении, что облегчает организацию противотока. За счет двойного дыхания и противотока (получается «четверное дыхание») птицы получают гораздо больше кислорода, чем мы.

2) Для запасания кислорода летательные мышцы содержат много миоглобина.

3) Кровеносная система не отстает от дыхательной: в ней очень высокое давление и частота сердечных сокращений. (Среднее давление у птиц 133 мм рт. ст., а у млекопитающих – всего лишь 97 мм рт. ст. Зато пульс у полукилограммового млекопитающего будет около 250 раз в минуту, а у аналогичной птицы – всего лишь 180. Зато масса сердца птицы составляет в среднем 0,8% от массы тела, а у млекопитающего – всего лишь 0,6%. Короче, кровеносные системы птиц и зверей примерно равны; птицы виыгрывают за счет того, что их кровь содержит гораздо больше кислорода, см. п. 1.)

4) За счет отлично развитых кровеносной и дыхательной систем у птиц очень быстрый обмен веществ и высокая температура тела (у млекопитающих от 36 до 39 °С, а у птиц – от 40 до 42 °С). При высокой температуре быстрее идут все процессы жизнедеятельности, в том числе быстрее происходит сокращение мышц. Это позволяет птицам совершать бóльшую работу за единицу времени. Для не-любителей физики: работа, поделенная на время, называется мощность. Птицы более мощные, поэтому они могут летать.

5) Для получения большого количества энергии птицы едят намного больше, чем млекопитающие с такой же массой тела (на фоне птиц даже бурозубка, которой приходится питаться 80 раз в день, после еды – спать 10 минут, затем снова есть – не выглядит такой уж страдалицей). Чтобы хоть немного сэкономить, некоторые птицы (например, колибри), во время сна умешьшают температуру тела (гетеротермия).

2. Аэродинамика

6) Обтекаемая форма тела. В частности, крупные мышцы, двигающие конечности, расположены на теле, а к конечностям идут сухожилия (поэтому птички такие тонконожки).

7) Пережевывание пищи происходит не в голове, а в желудке (с помощью камней). Облегчение тела получается вряд ли, но тяжелые жевательные приспособления хотя бы расположены в центре тела (центровка самолета).

3. Облегчение тела

8) Перья, образующие летательную поверхность крыльев, мертвые (аналоги наших волос). Им не нужны кровеносные сосуды, приносящие питание и кислород, поэтому перья очень легкие.

9) Легкий скелет наполнен воздухом (в костях находятся воздушные мешки из п.1). (В связи с этим у птиц нет красного костного мозга и эритроцитам приходится размножаться самим – для этого у них есть ядро.)

10) Уменьшено количество костей, особенно в крыльях и ногах.

12) Нет слюнных желез.

13) Нет мочевого пузыря (это связано скорее с выделяемым продуктом обмена – мочевой кислотой, которая не ядовита, поэтому её не надо разбавлять).

4. Другие особенности скелета

14) Киль для прикрепления мощных летательных мышц (опускающих крыло).

15) Передние конечности превратились в крылья (что, не ожидали?), поэтому приходится ходить на двух ногах. Чтобы доставать до земли, большие птицы имеют длинную гибкую шею.

16) Поясничные позвонки для создания хорошей опоры срослись между собой, с крестцовыми и хвостовыми позвонками, а также с подвздошными костями.

5. Нервная система и органы чувств

17) Увеличен мозжечок для лучшей координации движений.

18) На высоте бесполезны обоняние и слух, поэтому они у птиц развиты так себе. Зато у них лучшее на земле зрение.

Источник

Как летают птицы?

Птицы — удивительные существа живущие по всей Земле. Они смогли освоить полёт, но что помогает им летать? Какие ещё особенности они приобрели в ходе эволюции и освоения полёта? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.

Опорно-двигательный аппарат

Для способности полёта важно иметь лёгкий скелет, и к тому же крайне прочный, чтобы он мог выдерживать нагрузки при взлёте и посадке. Лёгкость обеспечивают полости в костях, заполненные воздухом. Но если кости были б полностью полые, они бы не отличались прочностью. Чтобы это компенсировать природа создала «балки» подпирающие кости изнутри.

Клюв — тоже способ облегчения скелета, к тому же он повышает аэродинамику, важную в полёте. Он намного легче челюстей с зубами. Скелет птиц имеет ещё много особенностей и различных видоизмененных костей, служащих как для полёта, так и для других приспособлений. Итак, скелет лёгкий и прочный, но что дальше? Основной летательный аппарат птиц это крылья. Что же они из себя представляют?

Передние конечности птиц — это редукцированные передние конечности рептилий, от которых птицы произошли. Миссия крыльев быть аэродинамичными и сильными, но при этом лёгкими. Как же это достигает природа?

Природа создала крылья — чудо инженерии. С птиц люди и черпали знания, чтобы тоже освоить воздушное пространство.

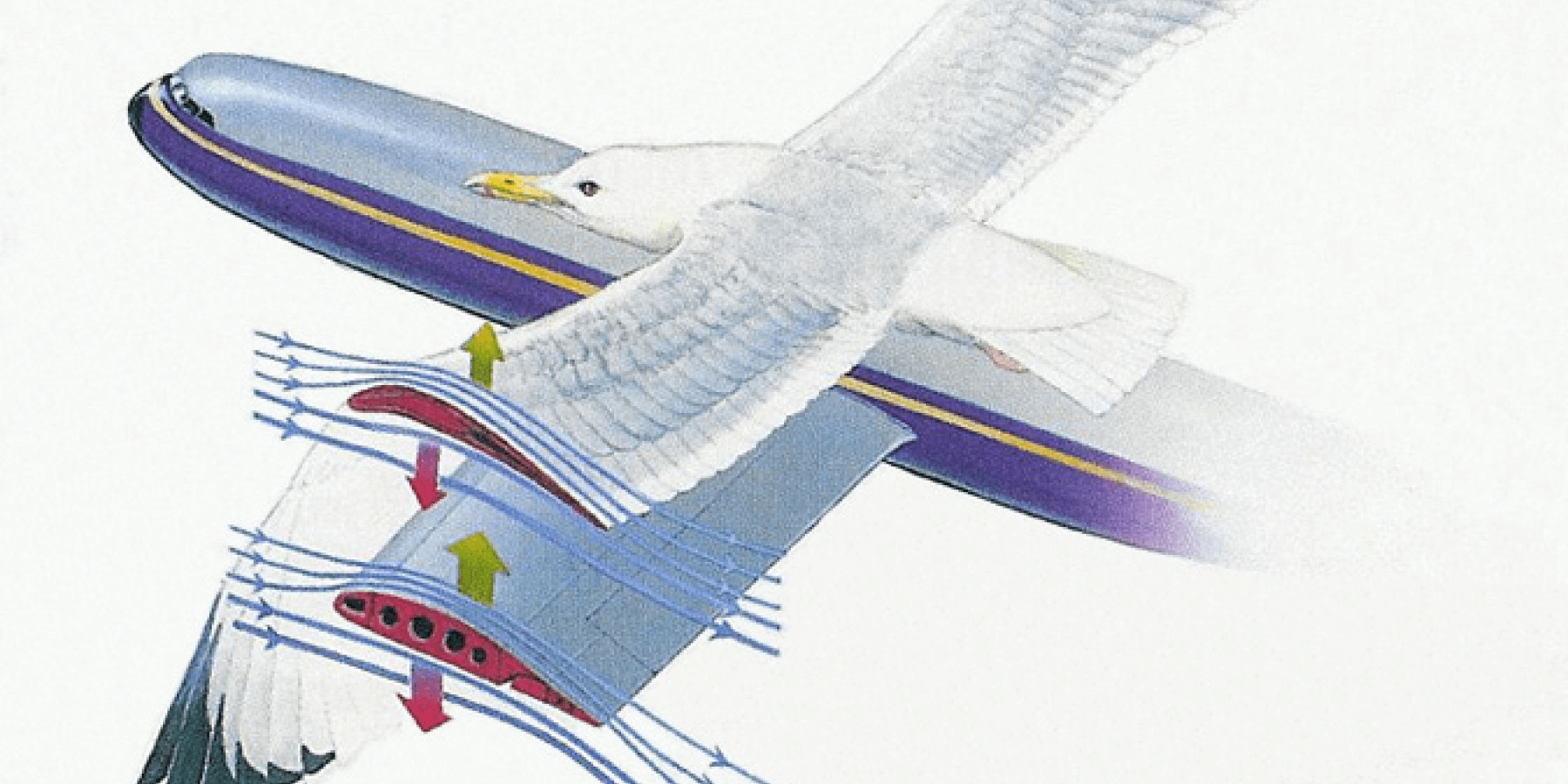

Крылья прекрасны с аэродинамической стороны. По форме крыло в разрезе напоминает каплю, приплюснутую снизу. Благодаря этой форме воздух над крылом проходит быстрее. Из-за увеличения скорости потока, давление уменьшается. В то же время под крылом создаётся высокое давление и крыло вместе с птицей (или самолётом) летит вверх.

Ещё одна особенность крыла это ограниченное движение запястного сустава. Мы, люди, можем двигать кистью в разные стороны без препятствий. Птицам же в полете требуется твёрдое положение крыла в пространстве. Движение запястья тут совсем ни к чему. Поэтому, птичье запястье может двигаться только в одной проскости, как локоть.

Двойное дыхание

Способность летать, довольно энергозатратная штука. Мыщцам требуется много кислорода постоянно. Для этого есть ещё один крайне интересный механизм. У птиц не бывает отдышки, они буквально вдыхают когда выдыхают.

Механизм двойного дыхания не такой замысловатый каким кажется на первый взгляд. Птицы обладают не растижимыми лёгкими, но при этом все пространство между органами, а иногда и пространство в костях, заполненно очень даже растижимыми воздушными мешками. В состоянии покоя, то есть не в полёте, дыхание происходит без участия легочных мешков. Самое интересное начинается, когда птица взмывает в воздух.

В состоянии покоя дыхание производится за счет мышц грудины, но в полете её мышцы заняты поднятием и опусканием крыльев. Как же тогда птица дышит? За счёт крыльев! При поднятии и опускании крыльев воздушные мешки расширяются, засасывая воздух, и сжимаются обратно, выталкивая воздух.

Важно уточнить, что газообмен происходит только в лёгких. Легочные мешки не способны совершать газообмен.

На стадии вдоха передние и задние воздушные мешки расширяются, свежий воздух попадает в лёгкие и задние мешки, а отработанный воздух из лёгких переходит в передние мешки.

Во время выдоха легочные мешки сжимаются, отработанный воздух из лёгких и передних мешков выдыхается, а в лёгкие из задних мешков попадает свежий воздух. Получается, что в лёгких постоянно есть свежий воздух. Очень удобная вещь, думаю многие бы не отказались от двойного дыхания. Также воздушные мешки участвуют в терморегуляции во время полёта. Находясь рядом с активно работающими грудными мышцами, они выводят лишнее тепло вместе с выдыхаемым отработанным воздухом. Так как перьевой покров очень хорошо сохраняет тепло, птица может перегреться, а легочные мешки помогают избежать этого. Такой механизм дыхания есть не только у птиц, но и у некоторых рептилий.

Организм птиц это несомненно совершенное инженерное решение, комплекс систем, которые крайне слаженно работают вместе, чтобы обеспечить птицам полёт и выживание. Птица — это прекрасный баланс лёгкости и силы, в ней собраны множество эффективных систем, которым людям ещё предстоит учиться.

Источник