Как медведь был связан с богами? Символика образа

К медведю на Руси с самых древних времен отношение особое: и на гербах да на знаменах он красовался, и хозяином леса считался, батюшкой да дедушкой величался… Соотечественников наших давно уже за границей окрестили «русскими медведями». Да и ныне мишку то олимпийским символом выбирают, то официальным изображением политической партии.

Обратившись к истории, можем заметить, что дело тут не только в том, что косолапый считается типичным представителем российской фауны. Этот образ издревле воспринимался не просто зверем, впрочем, не только у нас.

Связь с высшими божествами

В древних культурах медведь фигурировал в качестве атрибута богов Верхнего мира. У бога викингов Тора их была даже пара: медведица Альта — мать всех существ женского пола — и медведь Альти — породитель мужского. Кельты признавали его священным животным весьма почитаемой богини Артио, которая и сама иногда изображалась в виде медведицы. А Меркурия этот народ называл «медвежьим».

И в античной Греции была богиня, принимавшая образ медведицы: Артемида, охотница и воительница. А спутница ее, нимфа Каллисто, была обращена в медведицу и отправлена Зевсом в космические дали в виде созвездия Большой Медведицы.

При храме Артемиды положено было содержать прирученного медведя. Дикого же полагалось приносить ей в жертву. По весне в честь этой богини проводился праздник Комоедицы, приуроченный к окончанию медвежьей зимней спячки (аналогичный имелся и у славян). В Аттике ее жрицы во время праздника облачались в медвежьи шкуры и исполняли культовую пляску, являя собой медвежат.

«Медвежьи пляски» для связи с богами были традиционными и у сибирских народностей, и у североамериканских индейцев. В ряде случаев участниками этих ритуальных действ могли быть лишь члены особых «медвежьих» обществ. И в традиции славян было широко распространено ряжение под медведя, в частности, на Коляду.

Медвежьи черты часто усматриваются в облике высших богов, творцов вселенной у народов Севера: Торнгарсоака у лабрабодских эскимосов; Нум у ненцев Высший бог Нуми-торум обских угров отправил на землю в медвежьем обличье своего сына для покровительства людям. Согласно поволжским преданиям, Бог мог принимать образ медведя, если хотел показаться людям.

Представление о том, что медведь когда-то был небожителем, бытует и у бурят. Часть их племен считает, что на земле его цель — карать грешников, другая — что он сам был наказан за попытку испугать Бога. Ханты также думают, что медведь ослушался Бога, потому и оказался низвергнутым с небес.

В ряде традиций медведь участвует в Творении мира. Илимские эвенки полагают, что он помогал Ворону создавать вселенную, затем провинился и в наказание был поставлен присматривать за людьми. Коми-пермяты считают медведя Оша создателем земного рельефа: плоскую и ровную почву он расцарапал когтями, и в результате образовались горы и болота.

Подобные мифы сохранились у селькупов и коми-зырян, но там за компанию трудился мамонт. И здесь тоже фигурирует сюжет о провинности медведя, который, будучи сыном верховного божества Ена, глянул с небес на землю, заинтересовался половинкой горошины, оброненной женщиной, слез и полакомился ею, за что был лишен родителем права вернуться домой.

Связь с загробным миром

На Руси в стародавние времена с медведем соотносился бог Нижнего мира Велес, который был хозяином Подземного царства. Отголоски этих представлений сохранились, например, в сказке о медведе, которому охотник отрубил заднюю лапу и отдал старухе варить, а зверь, соорудив себе протез из липы, пришел и стал требовать вернуть ее:

Скрипи нога, скрипи, липовая. И вода-то спит. И земля-то спит. И по селам спят. Одна бабка не спит. На моей коже сидит. Мою шерстку прядет. Мое мясо варит. Мою кожу сушит.

В позднейших вариантах эта история заканчивается благополучно, а вот в более ранних финал трагичен: медведь убивает семейную пару и утаскивает с собой. В другой сказке — «Ивашка Медвежье ушко» — медведь отвозит героя в тридевятое царство, в иной мир.

Древнерусские названия Плеяд — «Власожелищи», «Волосыни» — также связаны с богом Волосом-Велесом и медведем. В русских поминальных плачах в качестве метафоры смерти упоминаются окна, занавешенные медвежьей шкурой.

У древних германцев медведь связывался с Одином, у которого было воинство из погибших героев, перенесенных валькириями в Вальхаллу. Они назывались эйнхериями и облачались в медвежьи и волчьи шкуры, оборачиваясь этими зверями, обретая их силу.

В Пермской культуре медведь представлен как сторож мира мертвых. В сохранившихся изображениях он или находится в самом низу композиции (над ним или на нем — человеческий череп), или же идет против хода солнца и несет на спине фигуру человека со свертывающейся спиралью на груди.

Связь медведя с загробным миром прослеживается в верованиях относительно того, что его кости символизируют смерть и могут негативно воздействовать на судьбу человека. В частности, подбрасывание их под остов строящегося дома сулило несчастья хозяину на всю его жизнь.

В общем, с разными богами знались мишки…

Источник

Медведь священное животное славян

Древние славяне не оставили после себя мифологического эпоса. Но то, что удалось собрать из существующих обрывочных сведений, представляется любопытным и приближает нас к пониманию подлинной древнерусской культуры, где один и тот же образ может восприниматься и как благой, и как вредоносный. Это объясняется тем, что мифология — не «мышление», а сложная система эмоциональных переживаний, и чем ярче какой-то образ, тем больший всплеск эмоций он вызывает — восторг и испуг одновременно.

Такое сочетание противоположностей отличает язычество от мировых религий, в которых существуют бескомпромиссные Добро и Зло. В язычестве же абсолютное большинство объектов, персонажей, предметов веры не плохи и не хороши, они обладают сразу всеми свойствами. Рассмотрим эту особенность на примере символики, которой обладали животные для славян. Делимся фрагментами из долгожданной новинки «Славянские мифы».

Славянские мифы

Волк и медведь

Наиболее могущественными в магическом плане животными на Руси считались волк и медведь. Они обладали противоположной символикой: волк воплощал движение, связь между мирами, постоянно проницаемую границу людского мира и потустороннего; медведь же символизировал центр иного мира, оставался неподвижным, а контакт с ним был нарушением, за которым следовала расплата.

Волк

Эпитет волка в народной культуре — «чужой», «другой». Как ни странно, это указывало на близость: волка воспринимали не как животное, а как человека, но из «чужого» племени.

Но как реальному волку нет места среди людей, так и в мифологической символике живой зверь, не связанный с границей миров, не означал ничего хорошего: появление волка в деревне всегда предвещало беду; сгнившую у дерева сердцевину в народе называют волчьей.

Положительная символика мифических волков проявляется везде, где есть представление о границе, причем граница может быть не только в пространстве, но и во времени. Это границы мира живых и мертвых — рождение (о рождении как приходе из мира мертвых подробнее будет далее), граница тьмы и нового Солнца — Рождество, поглотившее древний языческий праздник еще в Риме, но сохранившее его символику. Это граница старой и новой жизни — свадьба, и шире — приход нового как таковой. Все это будет объединять образ волка.

Если волк утаскивал скотину в лес, запрещалось преследовать его: потерянное животное фактически становилось жертвенным, и в награду за эту жертву ожидали удачи.

Само слово «волк» содержит корень «влечь», то есть «тащить», и означает «тащащий». Связь волка с представлением об удаче была так велика, что из волчьего хвоста, зуба или даже просто клока шерсти делали амулеты.

Медведь

Медведь, в противоположность волку, — символ центра потустороннего мира. И, как его хозяин, он воплощает изобилие, плодородие, сексуальность. В фольклоре широко распространены представления о медведе, берущем в жены заблудившуюся в лесу девушку.

Брачная символика медведя разнообразно воплощена в свадебных ритуалах, начиная с гаданий о грядущей свадьбе: приснившийся девушке медведь сулил скорейший визит сватов.

Когда жених приезжал за невестой, мать новобрачной встречала его в вывернутом тулупе, изображая медведицу.

На свадьбе молодым полагалось поцеловаться по возгласу «Медведь в углу!». Если невеста оказывалась недевственной, то говорили, что ее разодрал медведь (ср. с поверьями о браке со зверем). Если муж изменял жене, то в качестве приворотного средства, возвращающего верность супруга, использовали медвежий жир.

Источник

Медведь — животное настолько священное, что его название табуировано, и соответствующее славянское слово не сохранилось (оно было родственно латинскому ursus и кельтскому artos); слово «медведь» означает «медоед», и оно, хотя и вытеснило изначальное наименование, тоже табуировалось — зверя следовало называть «хозяином».

Как воплощение центра иного мира, медведь сильнее разнообразной нечести, обитающей на границе мира людей: он может изгнать водяного; если в дом, на который навели порчу, привести живого медведя, то злые чары будут сняты.

Коза и козел

Коза и козел — это воплощение плодородия. Особой разницы в символике самца и самки нет, если закрыть глаза на «козла» как на ругательство. «Где коза ходит — там жито родит», «Где коза рогом — там жито стогом» — пелось в святочном обряде «вождения козы», причем в этом ритуальном действе коза условно умирала и воскресала, символизируя обновление природы.

Реальные коза или козел — оберег от нечистой силы: их любит домовой (и не станет вредить лошадям), их боится ведьма (и не сможет отобрать у коров молоко). В овечьем стаде держали козу, чтобы оградить скот от колдовства и похищений.

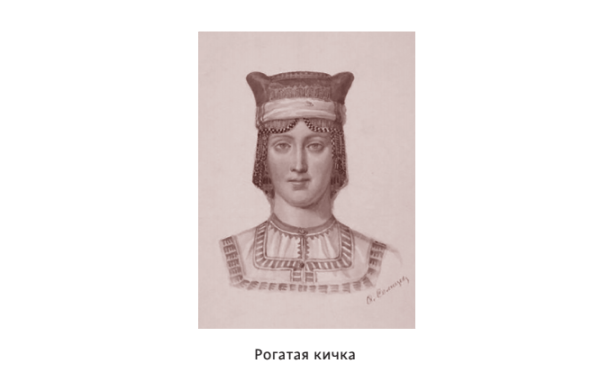

Головной убор замужних женщин — рогатая кичка — напрямую связан с образом козы. Кичку новобрачная надевала на свадьбу (и затем носила по праздникам до конца детородного периода)

Множество свадебных ритуалов направлены на то, чтобы уберечь новобрачных от сглаза, и невеста в кичке — это максимальное воплощение символики козы: и как силы плодородия, и как оберега от зловредного колдовства.

Заяц и ласка

Мифологический антипод козла — заяц. Он тоже связан с темой мужской эротики, но при этом является символом крайне негативным. Заяц, перебежавший дорогу, — для русского человека не было приметы хуже!

Красноглазый косой заяц — воплощение черта. Заяц, забежавший в деревню, — предвестие пожара.

Символическая связь зайца с огнем была настолько сильна, что об огоньках, мерцающих на углях, говорили: «зайка по жару бегает».

Согласно поверьям, черт может обернуться в трехногого зайца, а ведьмы могут иметь заячьи хвосты. Негативное отношение к зайцу было настолько велико, что заячье мясо или совсем запрещали есть, или убирали из рациона беременных (иначе ребенок родится с «заячьей», то есть раздвоенной, губой) и тех, кто страдал бессонницей (потому что заяц якобы спит с открытыми глазами).

Источник

В хороводных и свадебных песнях, а также в гаданиях «зайка» — это жених. Неудивительно, что заячья кровь или жир считались средством от бесплодия.

Если заяц — жених, то невеста — ласка (или горностайка, куница, иногда белка). Однако символизм ласки значительно шире. Ласка (заяц, кошка) — это зверь, близкий к кладам, она может указать на подземное сокровище, если ее попросить. С лаской связан и сказочный мотив женского рукоделия: она «шьет» лапками на снегу стежку следов, и в сказке это превращается в создание серебряной пряжи (снега).

Наконец, ласка может быть зооморфной ипостасью домового. Считается, что в ней заключена душа хозяйки дома.

В книге вы найдете еще много удивительных фактов о животных и растениях. А еще автор новинки, фольклорист и исследовательница мифологии Александра Баркова расскажет, что нам в действительности известно о славянском язычестве, постарается развеять распространенные мифы и покажет, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Источник