Лекция 9. Природа и состав функций менеджмента

Функциями управления называют специализированные виды деятельности аппарата управления. При этом подразумевается, что совокупность действий, осуществляемых субъектом управления, структурно группируется на базе некоторых признаков, выражающих объединяющее начало для формирования соответствующей группы. Однако состав и принципы выделения этих признаков неоднородны. Поэтому деление системы управления на составные части требует более детального рассмотрения и углубления положений системного подхода.

В соответствии с теорией системного подхода выделенная по определенному признаку часть системы, которую, в свою очередь, можно рассматривать как систему, называют подсистемой. Системы, которые при анализе и синтезе рассматриваются как состоящие из подсистем, называются «большими системами».

Выделение подсистем позволяет локализовать внимание на составной части общей системы и осуществлять ее детальную проработку. Обычно это связано с трудностями единовременного охвата всех элементов системы и всех сторон ее деятельности.

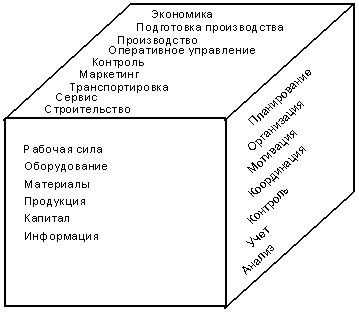

В теории систем наряду с понятием о «большой системе» используется также понятие «сложная система». Под «сложной системой» понимается такая «большая система», в которой выделение подсистем осуществляется неоднократно и по качественно различным признакам. Это означает, что один и тот же элемент сложной системы одновременно входит в состав нескольких подсистем, выделенных с разных точек зрения. Образно это можно представить как деление объемной фигуры (например куба) на составные части путем разрезания его различными плоскостями, разложенными перпендикулярно друг другу.

Системы управления социально-экономическими объектами относят к категории таких сложных систем. Причем наиболее распространенными являются три основных подхода к делению этих систем на подсистемы.

Основным принципом выделения функций считается группировка элементов системы и осуществляемых ими действий по видам деятельности в субъекте управления. Данный подход крайне важен для профессиональной ориентации работников аппарата управления, а следовательно, и для соответствующей подготовки кадров.

Рассмотрим примеры выделения функций на основе вышеизложенного принципа.

Совокупность работ, связанных с определением будущего состояния объекта управления, называют планированием. Специалисты, занимающиеся этим видом деятельности, называются плановиками.

Функция управления, обеспечивающая функционирование управляемых процессов в рамках заданных параметров, называется регулированием. Специалисты, осуществляющие эту функцию, обычно называются диспетчерами.

Процесс создания новых или качественного улучшения ранее созданных и функционирующих систем называется организацией, а специалисты, его осуществляющие, – это организаторы производства.

Аналитическая функция, которая включает наблюдение за течением процессов в объекте управления и за текущим его фактическим состоянием, называется контролем. Одной из разновидностей контроля является бухгалтерский учет.

Другим важным подходом к выделению функций управления является группировка элементов системы по однородным видам деятельности, осуществляемым в объекте управления. В соответствии с этим подходом могут выделятся, например, такие подсистемы: управление подготовкой производства; управление процессами основной деятельности; управление материально-техническим снабжением; управление капитальным строительством; а также другие подсистемы.

Данный подход оказывает весьма существенное влияние на построение организационной структуры аппарата управления.

В основу третьего подхода выделения функций управления положен принцип их специализации в привязке к внутренней структуре объекта управления. Поэтому, если объект имеет крупные структурные формирования (например: цехи, филиалы, факультеты и т.п.), то совокупность элементов системы управления, непосредственно специализирующихся на руководстве только этими подразделениями, рассматривается как соответствующая функциональная подсистема.

Многочисленность подходов к выделению функциональных подсистем приводит в конечном итоге к дроблению функций на отдельные задачи.

Задача – это элемент функции управления, характеризующийся единством состава обрабатываемой информации, целью и алгоритмом обработки.

Задачи, решаемые в системе управления, выступают в качестве основы при проектировании схемы ее функционирования. Устанавливая взаимосвязь между информационным входом и выходом задач, проектировщики системы управления разрабатывают схему, которая обычно называется моделью системы управления.

На уровне позадачной детализации проектируются, главным образом, функциональные подсистемы. Система же в целом моделируется, как правило, в виде схемы взаимодействия отдельных подсистем, так как на уровне задач, которых можно насчитать до нескольких сотен, модель системы управления приобретает необозреваемый вид.

Источник

Тема 5. Природа и состав функций менеджмента

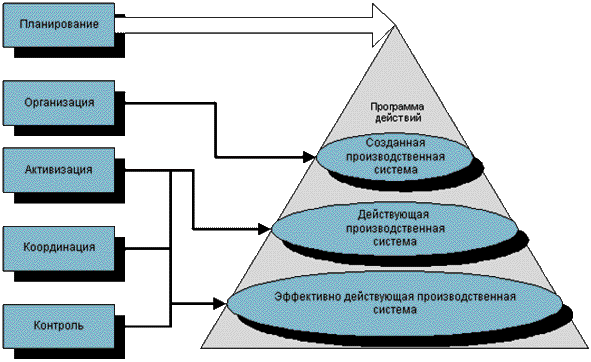

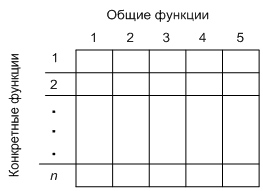

Функцией в менеджменте называют особый вид управленческой деятельности, с помощью которой субъект управления воздействует на управляемый объект. Процесс менеджмента – это совокупность и непрерывная последовательность взаимосвязанный действий управленческих работников по реализации функций менеджмента, осуществляемых по определенной технологии, направленных на достижение целей социально – экономической системы. Функция менеджмента отражает содержание процесса управления, вид управленческой деятельности, совокупность обязанностей управляющей подсистемы (субъекта управления). Конечным результатом управления является выработка управленческого воздействия, команды, приказа, направленных на достижение поставленной цели. Один работник может выполнять несколько функций, несколько работников могу выполнять одну функцию. Каждая функция менеджмента представляет собой сферу действия определенного процесса управления, а система управления конкретным объектом или видом деятельности – это совокупность функций, связанных единым управленческим циклом. Все функции управления разделяются на общие и конкретные. Анри Файоль разработчик теории административного управления в начале 20 века выделил 5 исходных функций административного процесса: предвидение, организация, распорядительство, согласование, контроль. Предвидеть — изучать будущее, устанавливать программу действий. Организовывать – строить двойной организм предприятия (материальный и социальный). Распоряжаться – приводить в действие персонал предприятия. Согласовывать – связывать, объединять, сочетать все действия и усилия. Контролировать- наблюдать, что бы всё происходило по установленным правилам и отданным распоряжениям. В течение 20 столетия содержание функций и название некоторых претерпело существенные изменения в сравнении с теми, которые приведены в работах А. Фойля. Это обусловлено изменениями в экономике и социальной структуре общества. Все функции менеджмента можно разделить по двум признакам: по содержанию процесса управления (основные функции) и по направлению воздействия на объекты управления (специфические или конкретные функции). Основные функции являются основополагающими всего процесса менеджмента, а специфические функции отражают особенности конкретной управленческой деятельности работников. Общие функции выделяются по этапам (стадиям) управления. В соответствии с ГОСТ 24525.0-80 к ним относятся: — прогнозирование и планирование; — организация работы; — мотивация; — координация и регулирование; — контроль, учет, анализ. Функции, выделяемые по сфере деятельности, называются конкретными. ГОСТ рекомендует их типовой состав: — перспективное и текущее экономическое и социальное планирование; — организация работ по стандартизации; — учет и отчетность; — экономический анализ; — техническая подготовка производства; — организация производства; — управление технологическими процессами; — оперативное управление производством; — метрологическое обеспечение; — технологический контроль и испытания; — сбыт продукции; — организация работы с кадрами; — организация труда и заработной платы; — материально-техническое снабжение; — капитальное строительство; — финансовая деятельность. Предвидение – прогнозирование, целеполагание, стратегическое планирование. Прогнозирование – это предвидение результатов деятельности предприятия. Целеполагание- это постановка и формирование целей в соответствии с потребностью общества в производимой предприятием продукции (услугах), в обеспечении ресурсообеспеченности целей и реализуемости. Цели – это конкретные желаемые результаты, которых стремится достичь коллектив в процессе своей деятельности. Цели могут быть различные: экономические, социальные, маркетинговые и др. Социально-экономические и в особенности производственно-хозяйственные системы являются многоцелевыми. Основная задача менеджеров – добиться реальных конечных результатов деятельности. Менеджеры должны правильно определить, уяснить свои цели, поставить цели персоналу с тем, чтобы определить и уточнить исходные данные, выяснить сильные и слабые стороны системы и эффективно их использовать. Менеджер должен постоянно контролировать цели и результаты их достижения. В процессе управления осуществляется постоянный процесс согласования и определение взаимного соответствия целей и результатов. Рис.7.1. Основные функции менеджмента Сущность деятельности в менеджменте проявляется в ее функциях. Впервые функции менеджмента были сформулированы одним из основоположников Анри Файолем. Имбыли перечислены пять основных функций менеджмен та: планирование, организация, координация, контроль и мотивация. В настоящее время принято выделять следующие основные функции: * организация и управление организационными процессами функционирования и развития в рамках управленческой системы и структуры; * прогнозирование, планирование и учет в деятельности организации; * реализация полномочий в целях координации работы подразделений и сотрудников организации и принятие в рамках полномочий управленческих решений; * разработка системы контроля и выработка стандартов контролируемых объектов; * мотивация труда и формирование побудительных причин эффективной работы сотрудников. Все эти функции должны быть направлены не только на решение внутренних проблем организации, но и на адаптацию к внешней среде, т.е. выживание и развитие. В определенной степени адаптация это некая интегральная функция всех функций менеджмента и особенно метафункций – стратегии, инноваций и информации.

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник

Природа и состав функций менеджмента

Общие и конкретные функции управления тесно связаны и представляют собой разные срезы поля управления (рис. 1.4).

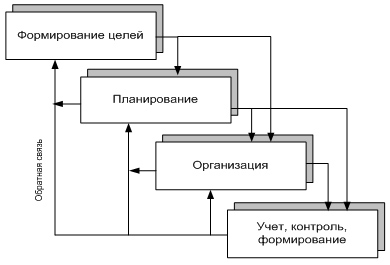

- Общие функции отражают порядок управления деятельностью организации. Они в одинаковой степени необходимы как в рамках стратегического, так и в рамках оперативного менеджмента. Процесс управленияв соответствии с принципиальной схемой общих предметных функций начинается с формирования системы целей и задач деятельности организации на определенный период времени. Затем осуществляется планирование мероприятий, направленных на достижение установленных целей развития. Реализация запланированных мероприятий требует создания определенных организационных структур, привлечения исполнителей, координации их работы во времени и в пространстве. Успешное выполнение предусмотренных мероприятий в рамках принятых организационных структур требует учета, постоянного контроля за ходом осуществляемых процессов и регулирования деятельности организации. Каждая из пары взаимосвязанных общих функций представляет собой замкнутый контур управленческих решений, функционирующий в цикле «цель — средства» (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Взаимосвязь общих функций менеджмента В первом контуре «цель — планирование» процесс планирования завершается при условии, что предусмотренные мероприятия и запланированные ресурсы, безусловно, обеспечивают достижение установленных целей развития. В противном случае требуется корректировать сформулированные первоначально цели развития. На втором этапе в контуре «планирование — организация» осуществляется поиск таких организационных решений, которые бы обеспечили безусловное и наиболее эффективное выполнение установленных плановых заданий. В третьем контуре «организация — контроль» в принятых организационных условиях осуществляется непрерывный контроль за ходом выполнения плановых заданий и выработка решений, направленных на устранение возникающих разногласий.

Рис. 1.6. Взаимосвязь общих функций менеджмента В первом контуре «цель — планирование» процесс планирования завершается при условии, что предусмотренные мероприятия и запланированные ресурсы, безусловно, обеспечивают достижение установленных целей развития. В противном случае требуется корректировать сформулированные первоначально цели развития. На втором этапе в контуре «планирование — организация» осуществляется поиск таких организационных решений, которые бы обеспечили безусловное и наиболее эффективное выполнение установленных плановых заданий. В третьем контуре «организация — контроль» в принятых организационных условиях осуществляется непрерывный контроль за ходом выполнения плановых заданий и выработка решений, направленных на устранение возникающих разногласий. Состав и содержание социально-психологических функций менеджмента

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник