26.Моделироание природных процессов. Классификация экологических моделей

Моделирование-метод исследования сложных объектов, явлений и процессов, путем их упрощенного лимитирования (математического, логического). Оно основано на теории подобия(сходства) с аналогом.

Модель-система, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции исследуемого объекта. Более доступная для изучения и позволяющая при ее изучении получить новую информацию о моделируемом объекте. Важнейшее требование, свойство модели -ее сходство с моделируемым объектом. Модели, которые используются могут быть различными. Наиболее часто используются математические модели, основанные на фундаментальных законах материального мира(законы сохранения, трансформации хим. веществ, законов эволюции).

Процесс моделирования включает в себя 4 стадии:

1)построение модели, заключающейся в установлении основных законов, которым подчиняется функционирование изучаемого объекта. Эта стадия называется еще постановкой задачи и требует глубоко анализа фактов ее взаимосвязей между составляющими объекта, которые должны учитываться в модели.

2) решение поставленной задачи известными методами и исследование этих решений.

3) проверка выполнения критерия практики. На этой стадии выясняется, согласуются ли результаты наблюдений с теоретическими расчетами на модели. Если расхождение теоретических наблюдаемых результатов выходит за пределы точности наблюдений, то возникает вопрос о корректировке модели или замене ее более совершенной.

4) использование модели для вычисления свойств объекта в условиях, где наблюдения пока не проводились или же где они вообще невозможны или опасны.

С помощью моделирования делаются досрочные прогнозы различных ситуаций в экосистеме.

2 Классификация экологических моделей.

Диапазон и масштаб моделируемых процессов крайне велик. От глобальной экологии до прогнозирования динамики отдельных компонентов биоценоза. Поэтому при классификации экологических моделей могут быть использованы различные подходы. Так одни авторы предлагают классифицировать модели на 2 групппы:

−физические − математическим, кибернетические,

Из материальных моделей наиболее широко распространены физические модели , например при создании крупных проектов, таких как строительство ГЭС, связанных с изменением ОС, вначале строятся уменьшенные модели устройств и сооружений, но которых используются процессы, происходящие на заранее прогнозируемом процессе. Наибольшее распространение и значение в экологии приобретают идеальные модели. Если математическое моделирование проводится с использованием компьютерных технологий, то оно называется кибернетическим. Исследования, в которых компьютерные технологии играют важную роль в процессе построения моделей и проведение модельных экспериментов получили название имитационное моделирование, а соответствующие модели – семитационные.

Графические модели представляют собой либо блок-схемы или же раскрывают зависимость между процессами в виде таблицы-графика. Графическая модель позволяет конструировать сложные эко и геосистемы.

Рассмотрим блоковую схему — схема, на которой показаны 4 основные компонента учитываемых при моделировании экологических систем( автор Ю.Одум)

F-потоки вещества и энергии

По охвату территории все модели могут быть: локальными, региональными и глобальными.

Другие авторы предлагают классифицировать модели на:

- Статистические- строятся при допущении . что исследуемый процесс случаем и может быть изучен с помощью статических методов анализа системы. Они включают эмпирические модели , корелляционный и факторный анализ , многомерное шкалирование, анализ временных рядов. Например , для исследования продуктивности агроценозов используются эмпирические модели представляющие собой регрессионные уравнения, связывающие конечный результат и показатели его качества с действующими величинами.

- Динамические-(диффузия, балансовые, модели математической физики). Диффузные модели используют аппарат уравнений переноса. Область их применения- расчет потоков вещества и энергии в приближенных к ним средах. Балансовые модели описывают динамику систем, совокупность процессов переноса вещества и энергии. В качестве математического аппарата используется обыкновенное диффузное решение.

Частным случаем таких моделей являются компартментные модели, которые представляют объект виде резервуаров и связывающих их каналов.

a-вектор характеристики объекта

В общем случае матрица А может быть переменной и ее элементы будут зависеть от времени.

- Модели теории исследования операций -решают задачу оптимального управления в условиях , когда доступные ресурсы ограничены, т.е регламентированы значения переменных.

Такие модели используются при автоматизированном проектировании С/Х технологий.

Известны модельные разработки планирования хозяйственного использования земель в условиях радиактивного загрязнения и оптимизацию технологий по принципу « игр с природой»

- Специфические индивидуальные модели- служат для описания узкого круга процесса например взаимодействия типа « хищник-жертва» Такие модели используются в фитопатологии, эпизоотологии.

Источник

Методы математического моделирования природных процессов. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Для практических расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере используется нормативный метод, разработанный геофизической обсерваторией (ОНД-86). Метод основан на математической модели рассеивания газообразных и аэрозольных примесей в атмосфере воздуха.

Используя нормативный метод (ОНД-86), можно:

- рассчитать приземные концентрации загрязняющих и любых других примесей в составе выбрасываемых газов;

- рассчитать концентрации загрязняющих веществ в вертикальном и горизонтальном сечениях факела выбросов;

- рассчитать поля концентраций загрязняющих веществ, создаваемые точечными источниками (трубы, шахты), а также плоскостными и линейными источниками

Приземные концентрации – это концентрации загрязняющих веществ в двухметровом слое над уровнем земли.

Исходными данными для расчета являются:

- высота источника, Н, м;

- диаметр устья источника D, м;

- скорость выхода газо-воздушной смеси W0, м/с (или объем газо-воздушной смеси, Vух, м3/с) (W0 рассчитать по известному объему уходящих газов на расчетный период года (гл. 2));

- температура газо-воздушной смеси tух, °С;

- температура окружающего воздуха tв, °С;

- максимальный разовый выброс загрязняющего вещества М, г/с.

Значения мощности выброса М и расхода газо-воздушной смеси Vух при проектировании предприятий определяются расчетом в технологической части проекта или принимаются в соответствии с действующими для данного производства (процесса) нормативами. В расчете для действующих предприятий принимаются сочетания М и Vух, фактически имеющие место в течение года при установленных (обычных) условиях эксплуатации предприятия, при которых достигается максимальное значение (см. раздел 3).

Значение М следует относить к 20–30-минутному периоду осреднения, в том числе и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 мин.

Организованный источник оборудован специальным устройством для выброса ЗВ (например, труба); неорганизованный – устройства для выброса ЗВ не имеет (например, склад).

В зависимости от высоты Н устья источника выброса ЗВ над уровнем земной поверхности различают:

а) высокие источники – Н ≥50 м;

б) источники средней высоты — Н=10…50м;

в) низкие источники – Н =2…10 м;

г) наземные источники – Н ≤ 2 м.

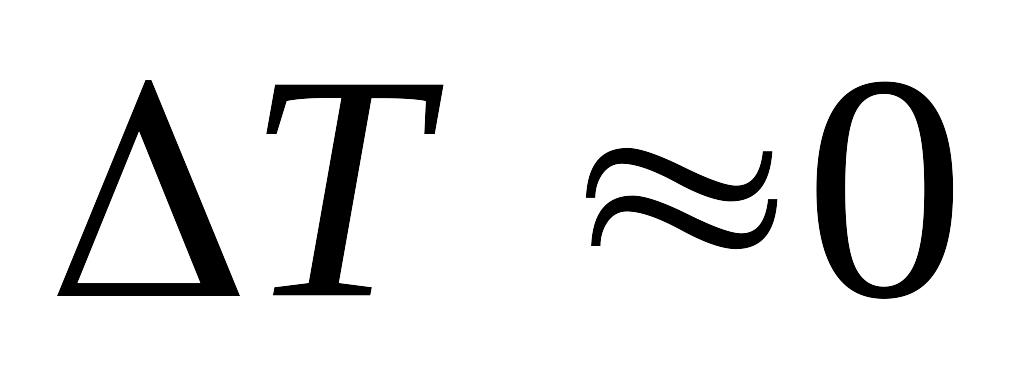

Т>>0 – горячий выброс; — холодный выброс.

Где ∆Т – разность между температурами выброса ЗВ и окружающего атмосферного воздуха.

источник с выбросом приоритетного ЗВ, вклад которого в приземную концентрацию этого ЗВ в сумме с фоновой наибольший называется приоритетным.

для приоритетных источников выполняются расчеты рассеивания концентраций ЗВ. Приоритетными считаются ЗВ выбросы, которых удовлетворяют требованиям:

при м; при м

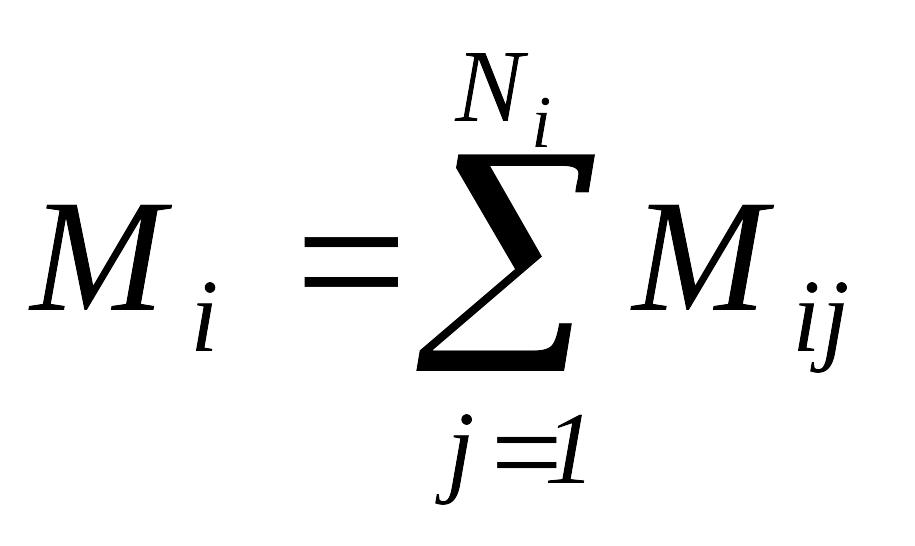

где Мi – суммарное значение максимально разового выброса i-го загрязняющего вещества от всех Ni источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные источники и неорганизованные выбросы, г/с;

,

ПДКi – максимально разовая предельно допустимая концентрация i-того загрязняющего вещества, мг/м 3 ;

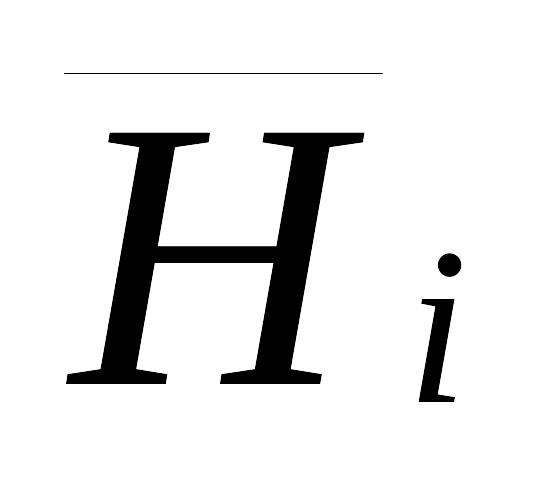

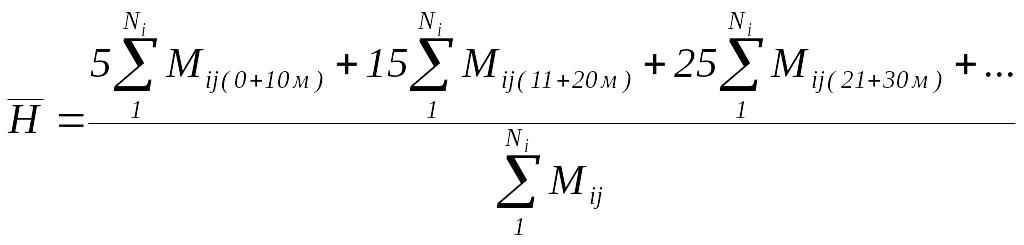

– средневзвешенная по предприятию высота источников выброса i-того загрязняющего вещества, м

.

Источник