- Скелет и мускулатура

- 62. Птицы (aves): приспособления птиц к полету.

- 63. Птицы (aves): особенности строения скелета и мускулатуры в связи с приспособлением к полету.

- 64. Птицы (aves): особенности дыхательной системы и дыхания.

- 65. Птицы (aves): эмбриональное и постэмбриональное развитие. Строение яйца.

- 66. Птицы (aves): филогенетическое развитие.

- 67. Млекопитающие (mammalia): систематическая классификация. Основные отряды.

- 45. Скелет птиц

Скелет и мускулатура

В строении скелета птиц отчетливо видны адаптивные особенности, связанные с полётом как основным средством передвижения, в некоторых случаях у специализированных видов — с модифицированными приспособлениями к нырянию, плаванию, горизонтальному бегу или лазанию по стволам или ветвям деревьев, скалам и другим вертикальным поверхностям .

Скелет предельно упрощён и состоит из лёгких и прочных костей. Некоторые кости имеют наполняемые воздухом полости, называемые «пневматическими», связанные с органами дыхания.

Кости черепа слиты воедино и не имеют черепных швов . Глазницы большие и разделены между собой костной перегородкой. Череп соединяется с позвоночником при помощи одного затылочного мыщелка, нижняя челюсть прикрепляется к черепу посредством квадратной кости, играющей роль подвеска.

Очень важная особенность черепа птиц — подвижность надклювья, усиливает силу укуса и увеличивает размеры зева, а подвижное нёбо помогает проталкиванию пищевого комка в пищевод. Основание надклювья у многих птиц покрытовосковицей. Форма и длина клюва, особенности его рогового чехла, характер подвижности, размеры ротового отверстия у различных птиц варьируют в широких пределах, отражая пищевую специализацию видов .

Позвоночный столб делится на шейный, грудной, поясничный и хвостовой отделы. Для всех отделов позвоночника, кроме шейного, характерно сращение многих позвонков между собой. Эта особенность позвоночного столба обусловливает неподвижность туловища птиц, что имеет большое значение при полёте. Для птиц характерна длинная подвижная шея. Её образуют 11—25 шейных позвонков. Шейный отдел очень длинный и отличается большой гибкостью, однако подвижность значительно уменьшается в грудном и полностью отсутствует в поясничном отделе. В шейном отделе может быть различное число позвонков (9—25). Кроме атланта и эпистрофея все остальные шейные позвонки у птиц гетероцельного типа и имеют седлообразные суставные поверхности. Это обеспечивает относительную подвижность в горизонтальной и вертикальной плоскостях, но не вокруг оси. Вращение головы вокруг своей оси обеспечивается особым строением первого (атлант) и второго (эпистрофей) шейных позвонков. В грудном отделе 3—10 позвонков, которые у большинства птиц срастаются, образуя спинную кость. Все поясничные, крестцовые и часть хвостовых позвонков вместе с тазом объединены в единую кость, называемую сложным крестцом . Число свободных хвостовых позвонков составляет от 5 до 9. Последние хвостовые позвонки образуют копчиковую кость (пигостиль). Рёбра состоят из двух частей — позвоночной и грудинной. У птиц (кроме паламедей) рёбра снабжены крючковидными отростками, к которым прикрепляются межрёберные мышцы. Грудина у летающих птиц и у пингвинов, имеет киль, к которому прикрепляется мощная сильно развитая летательная мускулатура (подключичные и большие грудные мышцы); У бегающих птиц (страусов, казуаров и др.) киля нет. Плечевой пояс состоит из мощных удлинённых коракоидов, сросшихся ключиц (вилочки) и длинных узких лопаток, которые лежат над рёбрами. Кости пясти и некоторые кости запястья срастаются в единое образование — пряжку. Свободными остаются только две проксимальные кости запястья.

У птиц передние конечности превратились в крылья, которые состоят из хорошо развитой плечевой кости, прямой и более тонкой лучевой кости и изогнутой более толстой локтевой кости и кисти, в которой произошла редукция ряда костей и слияние некоторых из них между собой. Пястный отдел кисти представляет собой две кости, соединенные своими концами, образующие «пряжку». Сохранились рудименты трех первых пальцев, наиболее развитым из которых является второй. В результате этих изменений передняя конечность потеряла способность к передвижению по земле.

Таз птиц открытый: лобковые и седалищные кости своими концами не соединяются внизу с соответствующими костями противоположной стороны (лобковое сочленение имеется только у страусов), что позволяет откладывать крупные яйца . Большая поверхность тазовых костей и их прочное соединение с осевым скелетом создают опору для задних конечностей, обеспечивая место прикрепления мощной мускулатуры. Округлая головка относительно короткого бедра, входит в вертлужную впадину тазового пояса почти под прямым углом к его оси, что обеспечивает относительно вертикальное положение задней конечности. Коленный сустав спереди прикрывает коленная чашечка, особенно хорошо развитая у ныряющих птиц.

Большая берцовая кость срастается с проксимальными костями предплюсны (пяточной и таранной) в одну кость — беговую, или большеберцово-заплюсневую (тибиотарзус). Малая берцовая кость редуцирована. Дистальный ряд костей предплюсны и все кости плюсны срастаются в единое костное образование — цевку, что дает дополнительный сустав на ногах. опора пальцев, одновременно увеличивающая длину шага. Особенно удлинена цевка у околоводных птиц (куликов, голенастых, журавлей) .

Пальцев чаще всего четыре, фаланговая формула обычно 2-3-4-5. У подавляющего числа птиц развито четыре пальца: первый направлен назад, три остальных — вперёд. Пальцы обычно очень подвижны и способны совершать разнообразные движения: хватание, обхват веток, цепляние и т. п . У совообразных, бананоедов, скопы и некоторых других второй палец может произвольно быть направлен либо вперед, либо назад. У ряда древесных птиц (попугаи, кукушки, дятлы) два пальца являются направленными вперед, два (первый и четвёртый) — назад. Длина пальцев, развитие когтей определяются экологической специализацией. У околоводных птиц длинные пальцы позволяют двигаться по вязкому грунту; у наземных бегающих птиц пальцы укорачиваются и утолщаются, а задний палец либо исчезает, либо сохраняется в сильно уменьшенном виде. На подошвенной части глубокого сгибателя пальцев имеются поперечные выступы. Благодаря этому сухожилие прочно фиксируется; когда птица спит, пальцы крепко охватывают ветку даже при расслаблении мышц.

Последняя фаланга каждого пальца прикрыта хорошо развитым когтем. Когти служат опорой при ходьбе, помогают птице при лазанье, чистке оперения, постройке гнезда. Ряд видов когтями удерживает или умерщвляет добычу. Слабо развитые рудиментарные коготки имеются у некоторых птиц на первом (некоторые хищные птицы, гуси, паламедеи) и на втором пальцах крыла (гоацин, казуары, киви). Крупные костные выросты, покрытые роговым чехлом — шпоры — развиваются на цевке у многих фазановых .

Мускулатура птиц характеризуется развитием грудных и подключичных мышц, приводящих в движение крылья. Мощно развиты также мышцы ног, выполняющие большую работу при хождении птицы и передвижении по земле, веткам деревьев, во время взлета и посадки.

Источник

62. Птицы (aves): приспособления птиц к полету.

уменьшение веса тела за счет отсутствия зубов, мочевого пузыря, одного яичника у самок.

быстрое созревание и формирование яиц в теле самки,

двойное дыхание благодаря наличию воздушных мешков.

Срастание костей для прочности скелета.

Хорошо развиты мозжечок и спинной мозг для координации и острого зрения.

63. Птицы (aves): особенности строения скелета и мускулатуры в связи с приспособлением к полету.

Прочность и легкость костей. Кости тонкие и трубчатые, полости заполнены воздухом. Прочность обусловлена срастанием отдельных костей. Большая тонкостенная мозговая коробка, огромные глазничные впадины, беззубые челюсти. Туловищный отдел укорочен. Грудные, поясничные, крестцовые и передние хвостовые срастаются. Киль. Мышцы хорошо развиты на конечностях, в шейном и хвостовом отделах тела. Длинные и прочные сухожилия. Особенно развиты грудные и подключичные мышцы. Мощные мышцы ног. Особые подкожные мышцы для управления над положением перьев.

64. Птицы (aves): особенности дыхательной системы и дыхания.

65. Птицы (aves): эмбриональное и постэмбриональное развитие. Строение яйца.

Гаметы, Зигота, Морула,Бластула – одно-слойный зародыш, конец дробления,Гаструла – образование зародышевых листков, Нейрула – образо-вание нервной пластинки и её замыкание в нервную трубку

амнион- мешок, заполненный амниотиче-ской жидкостью, в которой плавает зародыш; аллантоис- выполняет орган дыхания и зародышевого мочевого пузыря; харион, желточный мешочек

66. Птицы (aves): филогенетическое развитие.

Птицы произошли древн. группы пресмыкающихся- ящеротазовых рептилий — архозавров, ведущих родословную от текодонтов. Об этом свидетельствует наличие общих черт строения с динозаврами. В юрских отложениях обнаружены останки археоптерикса, совмещающего признаки пресмыкающихся и птицы. Вероятно, археоптериксы жили на деревьях, планируя и перепархивая с ветки на ветку, но не летая. В конце мезозойской эры появились настоящие птицы.

Беззубые птицы с роговым клювом возникли, в начале кайнозойской эры.

67. Млекопитающие (mammalia): систематическая классификация. Основные отряды.

Класс Млекопитающие – (Mammalia);

1. Подкласс Первозвери (однопроходные) – (Prototheria);

Представители: Утконос, ехидна;

2. Подкласс Cумчатые – (Metatheria);

Представители: Кенгуру, опоссум, коала;

3. Подкласс Плацентарные – (Eutheria; Placentalia);

1. Отряд Насекомоядные – (Insectiovora);

2. Отряд Летучие мыши – (Chiroptera);

3. Отряд Зайцеобразные, кролики – (Lagomorpha);

4. Отряд Грызуны – (Rodencia);

5. Отряд Хищные – (Carnivora);

Представители: Семейство собачьих, кошачьих, куньих;

6. Отряд Ластоногие – (Pinnipedia);

Представители: Моржи, тюлени;

7. Отряд Китообразные – (Cetacea);

ГРУППА Копытные – (Ungulata);

1. Отряд Непарнокопытные – (Perissodactyla);

Представители: Тапиры, куланы, лошади, зебры;

- Отряд Парнокопытные – (Artiodactyla);

- Отряд Приматы или обезьяны – (Primates);

Источник

45. Скелет птиц

Скелет птиц (рис. 11.22) отличается прочностью и легкостью. Прочность обеспечивается ранним срастанием ряда костей, легкость — наличием в них воздушных полостей.

Строение черепа птиц сходно со строением черепа пресмыкающихся, но отличается большой легкостью, объемной мозговой коробкой, которая заканчивается клювом, а с боков несет огромные глазницы. У взрослой птицы кости черепной коробки срастаются до полного исчезновения швов.

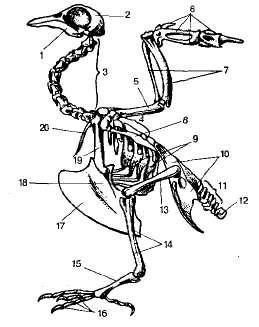

Рис. 11.22. Скелет птицы: 1 —нижняя челюсть; 2 — череп; 3 —шейные позвонки; 4 — грудные позвонки; 5 — плечевая кость; 6 — кости пясти и пальцев; 7—кости предплечья; 8—лопатка; 9 —ребра; 10 — таз; 11 —хвостовые позвонки; 12 —копчиковая кость; 13 — бедренная кость; 14 — кости голени; 15 — цевка; 16 — фаланги пальцев; 17 — киль грудины; 18 —грудина; 19 — коракоид; 20 — ключица.

Позвоночник, как и у всех наземных позвоночных, состоит из пяти отделов — шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового. Большую подвижность сохраняет лишь шейный отдел. Грудные позвонки малоподвижны, а поясничные и крестцовые прочно срастаются друг с другом (сложный крестец) и с костями таза. Срастаются и некоторые кости плечевого пояса: саблевидная лопатка с вороньей костью, ключицы друг с другом, что обеспечивает прочность плечевого пояса, к которому прикрепляются передние конечности — крылья. Они содержат все типичные отделы: плечевую, локтевую и лучевую кости предплечья и кисть, кости которой срастаются. Из пальцев сохраняются только три.

Тазовый пояс обеспечивает надежную опору для задних конечностей, что достигается сращением подвздошных костей на всем протяжении со сложным крестцом. Благодаря тому что тазовые (лобковые) кости не срастаются и широко раздвинуты, птица может откладывать крупные яйца.

Мощные задние конечности образованы типичными для всех наземных животных костями. Для укрепления голени малая берцовая кость приращена к большой берцовой. Кости плюсны срастаются с частью костей предплюсны с образованием свойственной только птицам кости — цевки. Из четырех пальцев чаще всего три направлены вперед, один — назад.

Грудную клетку образуют грудные позвонки, ребра и грудина. Каждое ребро состоит ш двух костных отделов — спинного и брюшного, подвижно сочлененных друг с другом, что обеспечивает приближение или отведение грудины от позвоночника при дыхании. Грудина у птиц велика и имеет большой выступ — киль, к которому прикрепляются грудные мышцы, приводящие крылья в движение.

Из-за большой подвижности и разнообразия движений мускулатура птиц отличается высокой степенью дифференцированное™. Наибольшего развития достигли грудные мышцы (1/5 общей массы птицы), которые прикреплены к килю грудины и служат для опускания крыльев. Расположенные под грудными подключичные мышцы обеспечивают поднимание крыльев. Скорость полета птиц различна: 60—70 км/ч у уток и 65—100 км/ч у сокола-сапсана. Наибольшая скорость отмечена у черного стрижа — 110— 150 км/ч. Мощная мускулатура ног у птиц, утративших способность к полету, позволяет быстро передвигаться по суше (страусы бегают в среднем со скоростью 30 км/ч).

Источник