Процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте биогенных элементов

На урбанизированных территориях формируются природно-техногенные системы (ПТС). Устойчивость этих систем зависит от антропогенного фактора, нарушения баланса экологических компонентов, круговорота, прежде всего, веществ, необходимых для существования биогенов, минерализации вод и т. д.

Процесс формирования ПТС, если он не откорректирован с учетом экологических компонентов (другими словами, с учетом законов развития экосистемы), как правило, приводит к нарушению естественных взаимодействий в природной системе. Известно, что бактерии и другие микроорганизмы принимают активное участие в круговороте веществ, обеспечивая саморегуляцию, самовоспроизводство экосистем и переработку загрязнителей. При загрязнении окружающей среды их деятельность активизируется.

Круговороты веществ в природе являются необходимым условием сохранения стабильности экосистем. В ПТС нарушение норм природопользования приводит к нарушению в циклах основных элементов — кислорода, углерода, азота, фосфора и др. Такая ситуация особо остро сказывается на повреждениях памятников за счет заселения строительных материалов различными микроорганизмами, активно участвующими в круговоротах и обеспечивающими процессы минерализации, метаморфизации, получение биогенов и др. веществ в материалах памятника.

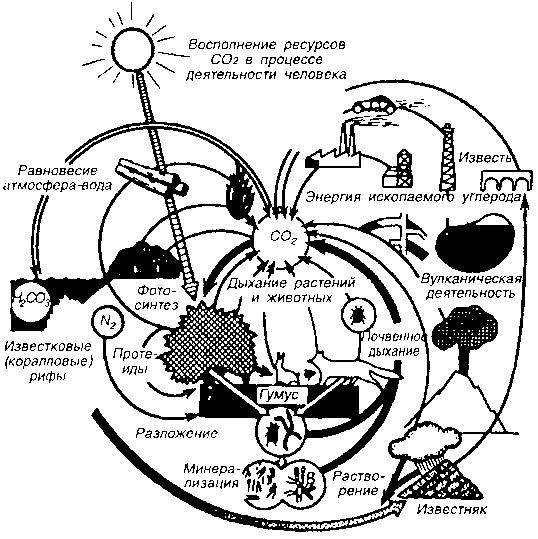

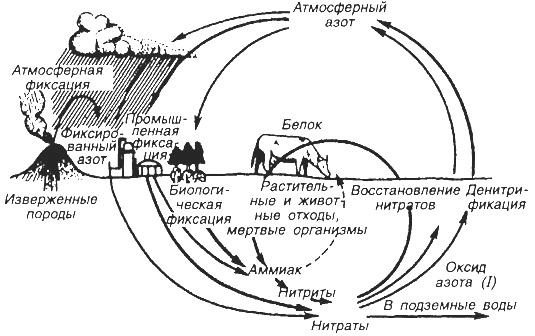

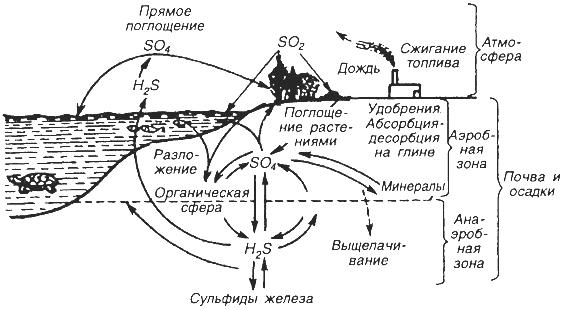

Аналитические схемы круговоротов биогенных элементов в экосистемах с ненарушенным балансом экологических компонентов для каждого из перечисленных элементов — С, N, S — представлены на рис. 7.1 — 7.3.

Из рисунка 7.1 видно, что в основе биогенного круговорота углерода лежит карбонатное равновесие системы «минеральное вещество-газ-вода-микроорганизмы (живое вещество)».

В процессе фотосинтеза происходит переход диоксида углерода в органические соединения. В сложных биологических системах возможно последовательное преобразование углерода в высокомолекулярные органические соединения. Далее в результате окисления, в частности при дыхании, вновь образуется диоксид углерода.

К образованию СО2 приводит и биологическое разложение отмерших организмов. При образовании гумуса роль бактерий и грибов заключается в минерализации веществ. Консервация углерода происходит в результате его связывания в кальцит.

Последствия нарушения круговорота углерода:

— деградация природных компонентов;

— угроза исчезновения климаксных фаз *

— нарушение карбонатного равновесия;

— ускорение процессов выветривания карбонатсодержащих пород;

— углекислотная коррозия каменных кладок памятников, бетона и т.д.

Рисунок 7.1 — Схема круговорота углерода и возможные проблемы при нарушении экологического равновесия в техносфере

* Смена одних видов другими за некоторый период времени называется экологической сукцессией. Завершающее сообщество — устойчивое, самовозобновляющееся и находящееся в равновесии со средой — называется климаксным сообществом.

Следует отметить, что в восстановительной среде (анаэробной зоне) при повышенной кислотности почв углерод постепенно накапливается в виде торфа, угля и нефти.

В городской системе с нарушенным экологическим равновесием происходит нарушение карбонатного равновесия и наблюдается биохимическое выветривание карбонатсодержащих материалов строительных материалов, приводящее к значительному их повреждению, несоизмеримому по интенсивности и степени повреждения, которые наблюдаются при заселении этих материалов лишайниками.

Карбонатное равновесие в углеродном цикле нарушается в присутствии кислотных веществ загрязнителей и, в первую очередь, оксидов серы за счет кислотных дождей, закисления почв и работы сульфобактерий, продуктом метаболизма которых является серная кислота. В свою очередь, параллельно происходит нарушение равновесий и в циклах серы и азота, что ускоряет процесс деструкции камня, кладочного и шовного растворов, реставрационных составов и т.д.

Из схемы на рисунке 7.2. видно, что развитию нитрифицирующих бактерий способствует повышенная концентрация такого загрязняющего вещества как аммиак. Восстановленные соединения азота могут образовываться различными способами: в результате химических реакций в атмосфере или при сапрофитном разложении гетеротрофными бактериями органического материала, содержащего азот. При этом образуются соли аммония. Нитрифицирующие микроорганизмы используют азотсодержащие загрязнители в качестве источника энергии. При этом в первой фазе нитрификации бактерии окисляют аммоний до нитрита а во второй — нитрита до нитрата. Кроме того, образование таких соединений происходит при увеличении числа азотфиксирующих бактерий. Характерным признаком нарушенности экологического равновесия цикла круговорота азота в городской системе является повсеместное «позеленение» стволов деревьев, появление серого налета на фасадах зданий— особенно на белом камне. Нарушение азотфиксации, исчезновение лишайников — характерные признаки патогенного механизма работы микроорганизмов в цикле. Наиболее опасным для памятников является агрессивное воздействие нитрифицирующих бактерий, продуктом метаболизма которых является азотная кислота. Опасным может быть (при нарушении азотфиксации) и эффект, приводящий к активизации деятельности аммонификаторов, перерабатывающих органические соединения, которые использовались при реставрации. При их работе происходит выделение органических кислот, которые разрушают минеральные компоненты материала.

Прямую химическую опасность для минеральных материалов представляют оксиды серы и их соединения, так как в их присутствии карбонатсодержащие материалы вовлекаются в её круговорот и за счет сульфатизации происходит изменение механизма коррозионного повреждения памятника. Схема круговорота серы представлена на рис. 7.3.

Последствия нарушения круговорота азота:

— деградация природных компонентов;

— угроза исчезновения климаксных фаз

— позеленение стволов деревьев;

— активация окислительно-восста-новительных процессов в окружающей среде;

— разрушение памятников, металлических конструкций.

Рисунок 7.2 — Схема круговорота азота и возможные проблемы при

нарушении экологического равновесия в техносфере

Последствия нарушения круговорота серы:

— деградация природных компонентов;

— угроза исчезновения климаксных фаз

— рост агрессивности среды (рН <5,8);

— изменение состава подземных и поверхностных вод;

— сернокислотное выветривание минеральных веществ;

— коррозия строительных материалов

Рисунок 7.3 — Схема круговорота серы и возможные проблемы при

нарушении экологического равновесия в техносфере

Из приведенной схемы видно, что образующийся в результате деятельности промышленных предприятий сероводород вместе с элементарной серой с помощью серобактерий окисляется до серной кислоты. Происходит сернокислое выветривание карбонатной фазы в грунтах, в строительных материаалах за счет замещения карбонатных пород на сульфаты кальция или, в присутствии ионов Na + , на сульфат натрия.

Это приводит к ускорению процесса выветривания каменных материалов из-за их лучшей растворимости. Серная кислота является сильным окислителем и вызывает разложение органических веществ. С другой стороны, развитию восстанавливающих серу микроорганизмов (тионовых бактерий) способствуют поступающие со сточными водами органические соединения. Возможна диффузия восстановленных соединений серы в стенах строительных объектов за счет капиллярного процесса в пористых материалах вместе с влагой, содержащейся в почве. Кроме того, необходимо учитывать происходящие в строительных материалах объекта процессы бактериального разложения органических серосодержащих соединений, которые на современном этапе развития городской системы практически всегда присутствуют в пыли, саже, органических загрязнителях. В результате этих процессов образуются восстановленные соединения серы, которые, в свою очередь, могут использоваться в качестве источника энергии сероокисляющими бактериями. В этом случае можно констатировать локальный круговорот серы даже в материале отдельного объекта.

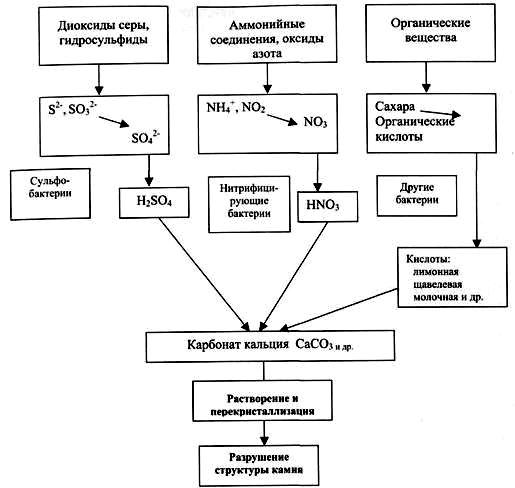

Анализ схем круговоротов веществ позволяет сделать вывод о заселении хемотрофными микроорганизмами прежде всего материалов, содержащих карбонаты, каковыми в памятниках являются белый и искусственный камень, раствор кирпичной кладки, штукатурные растворы и т.п. Это приводит к их деструкции. Основную роль в разрушении играет структурное химическое преобразование под воздействием продуктов метаболизма. Один из вариантов механизма биоповреждения содержащих кальций материалов по систематизации английских специалистов представлен на схеме (рис. 7.4.).

Из приведенной схемы видно, что при воздействии на минералы материала продуктов метаболизма серобактерий, нитрофицирующих бактерий и грибов имеет место биохимическая коррозия. Поселяясь на поверхностях различных материалов, в том числе и строительных, они зачастую образуют устойчивые микробиотические сообщества. Устойчивость этих сообществ определяется, в соответствий с законами экологии, как многообразием присутствующих в них видов микроорганизмов, так и загрязнением окружающей среды вредными веществами — прежде всего соединениями С, N, S и др.

Все виды микроорганизмов, наиболее часто участвующих в процессах коррозии строительных материалов, специалисты разделяют на три основные группы.

• к первой группе относят зеленые водоросли, цианобактерии. Энергию и углерод для построения собственного организма, подобно растению, они получают при фотосинтезе с участием солнечной энергии и оксида углерода воздуха;

• ко второй группе относят многие виды бактерий и грибы, которые являются минерализаторами органического материала;

• третья группа включает специальные анаэробные группы бактерий, то есть те, которые действуют при отсутствии кислорода воздуха. К ним относятся бактерии, восстанавливающие нитраты и сульфаты.

Рисунок 7.4 — Схема механизма биохимической коррозии

карбонатной составляющей в материале

При обследовании биоповреждений материалов необходима идентификация этих групп микроорганизмов и изучение механизма их воздействия на памятники.

Микробиотическое заселение может происходить при определенных специфических условиях: наличие в строительном материале неорганических и органических веществ, питательной среды, уровень рН, окислительно-восстановительный потенциал среды, влажность и температура. Причинами заселения строительных материалов микроорганизмами является возможность удовлетворения их пищевых и энергетических потребностей. Характер заселения определяется, в значительной степени, как условиями окружающей среды (абиотическими факторами — влажностью, температурой и т.д.), так и химическим составом материала (субстрата).

Наряду с питательной средой и источниками энергии большинству микроорганизмов необходима высокая влажность. Некоторые микроорганизмы могут значительное время обходиться и без влаги и даже сами производить воду, но для роста колонии этого обычно бывает недостаточно.

В экосистеме с ненарушенным равновесием заселение материала памятника происходит фототрофными микроорганизмами, к которым относятся водоросли, синие водоросли (цианобактерии), мхи и лишайники. Воздействие колоний этих микроорганизмов на строительный материал оценивается различными специалистами неоднозначно. Некоторые из них придерживаются мнения, что повреждающее влияние на конструкцию при ее зарастании водорослями связано с постоянной повышенной влажностью. Другие специалисты считают, что наличие фототрофных микроорганизмов не способствует заметному выветриванию породы, а водоросли и лишайники даже затрудняют заселение материала опасными бактериями и грибами.

Таким образом, заселение материалов различными микроорганизмами обуславливается, прежде всего, экологическими факторами окружающей среды. При этом микроорганизмы образуют собственный, достаточно устойчивый микоценоз. Многие из подобных микоценозов оказывают на материал сложное комплексное воздействие. Оно может явиться основной причиной коррозии материалов или способствовать ускорению коррозионных процессов, причиной которых являются значительные нарушения в экосистеме вблизи памятника.

Вопросы для самопроверки

- Охарактеризовать процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте углерода.

- Охарактеризовать процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте серы.

- Охарактеризовать процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте азота.

- Согласно рисунка 7.4 охарактеризовать механизм биохимической коррозии карбонатной составляющей в природных материалах.

Источник