Жидкое топливо. Основные характеристики

Жидкое топливо. Практически всё жидкое топливо пока получают путём переработки нефти. Нефть, жидкое горючее полезное ископаемое, представляет собой бурую жидкость, содержащую в растворе газообразные и легколетучие углеводороды. Она имеет своеобразный смоляной запах. При перегонке нефти получают ряд продуктов, имеющих важное техническое значение: бензин, керосин, смазочные масла, а также вазелин, применяемый в медицине и парфюмерии.

Сырую нефть нагревают до 300-370 °С, после чего полученные пары разгоняют на фракции, конденсирующиеся при различной температуре tª: сжиженный газ (выход около 1%), бензиновую (около 15%, tª=30 — 180°С). Керосиновую (около 17 %, tª=120 — 135°С), дизельную (около 18 %, tª=180 — 350°С). Жидкий остаток с температурой начала кипения 330-350°С называется мазутом. Мазут, как и моторное топливо, представляет собой сложную смесь углеводородов, в состав которых входят, в основном, углерод (84-86 %) и водород (10-12%).

Мазут, получаемый из нефти ряда месторождений, может содержать много серы (до 4.3%), что резко усложняет защиту оборудования и окружающей среды при его сжигании.

Зольность мазута не должна превышать 0,14 %, а содержание воды должно быть не более 1,5 %. В состав золы входят соединения ванадия, никеля, железа и других металлов, поэтому её часто используют в качестве сырья для получения, например, ванадия.

В котлах котельных и электростанций обычно сжигают мазут, в бытовых отопительных установках – печное бытовое топливо (смесь средних фракций).

Мировые геологические запасы нефти оцениваются в 200 млрд. т., из которых 53 млрд.т. составляют достоверные запасы. Более половины всех достоверных запасов нефти расположено в странах Среднего и Ближнего Востока. В странах Западной Европы, где имеются высокоразвитые производства, сосредоточены относительно небольшие запасы нефти. Разведанные запасы нефти всё время увеличиваются. Прирост происходит в основном за счёт морских шельфов. Поэтому все имеющиеся в литературе оценки запасов нефти являются условными и характеризуют только порядок величин.

Общие запасы нефти в мире ниже, чем угля. Но нефть более удобное для использования топливо. Особенно в переработанном виде. После подъёма через скважину нефть направляется потребителям в основном по нефтепроводам, железной дорогой или танкерами. Поэтому в себестоимости нефти существенную часть имеет транспортная составляющая.

Газообразное топливо. Основные характеристики

Газообразное топливо. К газообразному топливу относится, прежде всего, природный газ. Это газ, добываемый из чисто газовых месторождений, попутный газ нефтяных месторождений, газ конденсатных месторождений, шахтный метан и т.д. Основным его компонентом является метан СН4; кроме того, в газе разных месторождений содержатся небольшие количества азота N2, высших углеводородов СnНm , диоксида углерода СО2 . В процессе добычи природного газа его очищают от сернистых соединений, но часть их (в основном сероводород) может оставаться.

При добыче нефти выделяется так называемый попутный газ, содержащий меньше метана, чем природный, но больше высших углеводородов и поэтому выделяющий при сгорании больше теплоты.

В промышленности и особенно в быту находит широкое распространение сжиженный газ, получаемый при первичной обработке нефти и попутных нефтяных газов. Выпускают технический пропан (не менее 93% С3Н8 + С3Н6), технический бутан (не менее 93% С4Н10 + С4Н8) и их смеси.

Мировые геологические запасы газа оцениваются в 140-170 триллионов м³.

Природный газ располагается в залежах, представляющих собой «купола» из водонепроницаемого слоя (типа глины), под которым в пористой среде (песчаник) под давлением находится газ, состоящий в основном из метана СН4. На выходе из скважины газ очищается от песчаной взвеси, капель конденсата и других включений и подаётся на магистральный газопровод диаметром 0,5 – 1,5 м длиной несколько тысяч километров. Давление газа в газопроводе поддерживается на уровне 5 МПа при помощи компрессоров, установленных через каждые 100-150 м. Компрессоры вращаются газовыми турбинами, потребляющими газ. Общий расход газа на поддержание давления в газопроводе составляет 10-12% от всего прокачиваемого. Поэтому транспорт газообразного топлива весьма энергозатратен.

В последнее время в ряде мест всё большее применение находит биогаз – продукт анаэробной ферментации (сбраживания) органических отходов (навоза, растительных остатков, мусора, сточных вод и т.д.). В Китае на самых разных отбросах работают уже свыше миллиона фабрик биогаза (по данным ЮНЕСКО – до 7 млн.). В Японии источниками биогаза служат свалки предварительно отсортированного бытового мусора. «Фабрика», производительностью до 10-20 м³ газа в сутки. Обеспечивает топливом небольшую электростанцию мощностью 716 кВт.

Анаэробное сбраживание отходов крупных животноводческих комплексов позволяет решить чрезвычайно острую проблему загрязнения окружающей среды жидкими отходами путём превращения их в биогаз (примерно 1 куб.м в сутки на единицу крупного рогатого скота) и высококачественные удобрения.

Весьма перспективным видом топлива, обладающим в три раза большей удельной энергоёмкостью по сравнению с нефтью, является водород, научно-экспериментальные работы по изысканию экономичных способов промышленного преобразования которого активно ведутся в настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом. Запасы водорода неистощимы и не связаны с каким-то регионом планеты. Водород в связанном состоянии содержится в молекулах воды (Н2О). При его сжигании образуется вода, не загрязняющая окружающую среду. Водород удобно хранить, распределять по трубопроводам и транспортировать без больших затрат.

В настоящее время водород в основном получают из природного газа, в ближайшем будущем его можно будет получать в процессе газификации угля. Для получения химической энергии водорода используется также процесс электролиза. Последний способ имеет значительное преимущество, так как приводит к обогащению кислородом окружающей среды. Широкое применение водородного топлива может решить три актуальные проблемы:

— уменьшить потребление органического и ядерного топлива;

— удовлетворить возрастающие потребности в энергии;

— снизить загрязнение окружающей среды.

Источник

Назовите природное жидкое топливо

BRENT 83.5 $/bbls $ 93.6721 ₽

Природное жидкое топливо

Главный представитель природного жидкого топлива — нефть (название происходит от древнеперсидского слова «нафата», что означает потеть). Согласно органической теории, нефть образуется из останков живых организмов в результате сложных процессов в анаэробных условиях под воздействием повышенного давления и температуры. Таким образом, содержание кислорода, азота, серы и других веществ уменьшилось, а содержание углерода и водорода увеличилось. Нефть представляет собой флуоресцентную маслянистую жидкость от зеленовато-коричневого до темно-коричневого цвета. Он состоит из большого количества углеводородов разной молекулярной массы и разной структуры, с присутствием серы, кислорода и азота (в составе примесей).

| Жидкое топливо относится к числу горюче-смазочных материалов и несомненно для перекачки данного сырья требуется специальные насосы, которые справятся с поставленной задечей и будут выполнять свою работу долго без сбоев. К числу таких насосов относятся мембранные диафрагменные насосы Husky, они идеально подхолят для таких производственных задач. |

Состав масла органических отходов содержит: 83-87% С , 11-14% Н , 0,1-1% О , 0,05-1,5% от N и от 0,1-5% S . Кислород, азот и сера находятся в масле в связанном состоянии в виде различных соединений. Содержание <<| воды>> составляет до 2%, а минеральных примесей 0,1-0,3%. Плотность от 820-920 кг / м3. Тепловая мощность сырой нефти составляет около 42-43 МДж / кг.

Сырая нефть не используется в качестве топлива, но перерабатывается в жидкое топливо, смазочные материалы и сырье для нефтехимической промышленности.

Состав масла

Сырая нефть состоит из большого количества сложных углеводородов и имеет меньший процент других соединений. Основная масса нефти состоит из трех групп углеводородов:

Парафиновые углеводороды (CnH2n + 2)

Нафтеновые углеводороды (CnH2n)

Ароматические углеводороды (CnH2n-6)

Парафиновые углеводороды представляют собой цепные насыщенные углеводороды ( алканы , например, октан C 8 H 18 ). Нафтеновые углеводороды представляют собой насыщенные кольцевые углеводороды ( циклоалканы , например циклогексанон C 6 N 12 ). Ароматические углеводороды имеют кольцевую структуру (например, бензол C 6 H 6 ). Парафиновые и нафтеновые углеводороды обладают высокой химической стабильностью, а ароматические — несколько меньшей. По содержанию углеводородных групп масла делятся на парафиновые, нафтеновые и смешанные. Все масла содержат серу, то есть соединения серы. Максимальное содержание серы в масле до 6%.

Источник

Жидкое топливо

Природное жидкое топливо — сырая нефть. Она представляет собой смесь жидких углеводородов различного состава, в которых могут быть растворены твердые углеводороды. Сырая нефть как жидкое топливо не используется. Для промышленных и водогрейных котельных агрегатов в качестве топлива применяется только отход переработки нефти — мазут.

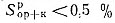

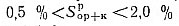

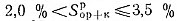

Мазут состоит из углерода, водорода, кислорода, азота, серы, влаги и небольшого количества минеральных примесей. Мазут по своему составу мало отличается от сырой нефти. Содержание углерода в горючей массе составляет С г = 85,54/87,8 %, водорода Н г = 10,04/11,7 %; кислорода, и азота О г + N r = 0,6/ 1,0 %; серы S r op+K = 0,5/З,5 %. Содержание влаги не превышает 3- 4 %, а минеральных примесей 0,5 %.

Наибольшие трудности при сжигании мазута вызываются содержащимися в его золе оксидами щелочных металлов и ванадия. Несмотря на малое содержание ванадия (не более 0,15 %) наличие его приводит к коррозии металла, если температура превышает 600 °С.

В мазуте имеются механические примеси, содержание которых в соответствии с ГОСТ допускается до 2,5 %. При сжигании мазута необходима его очистка от механических примесей. В зависимости от содержания серы в рабочей массе мазута различают малосернистый мазут при

Мазут принято характеризовать также вязкостью, плотностью, температурой застывания, вспышки и воспламенения. Вязкость мазута измеряют в градусах условной вязкости (°ВУ) или в мм2/с. Под условной вязкостью понимают отношение времени истечения из вискозиметра 200 см3 мазута, нагретого до 50 °С (для вязких мазутов до 80 °С), ко времени истечения такого же количества дистиллированной воды при 20 °С.

Жидкое топливо для промышленных парогенераторов и водогрейных котлов это мазут марок 40 и 100, значительно реже — марки 200. Марка определяется предельной вязкостью, составляющей 8°ВУ (59 мм2/с) для мазута 40 при 80 °С; 15° ВУ (110 мм2/с) для мазута 100 при 80 °С; 9,5° ВУ (70 мм2/с) для мазута 200 при 100 °С).

При понижении температуры мазут застывает и становится нетранспортабельным, превращаясь в твердый продукт. Температурой застывания мазута называют ту температуру, при которой он в условиях опыта густеет настолько, что при наклоне пробирки под углом 45° к горизонту уровень мазута остается неподвижным в течение 1 мин. Наиболее вязкие сорта мазута имеют температуру застывания 25-35 °С.

Воспламеняемость мазута принято характеризовать температурой вспышки и воспламенения, которые также позволяют судить о пожарной опасности мазута. Температурой вспышки называют такую температуру, при которой пары мазута, нагреваемого в определенных лабораторных условиях, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Под температурой воспламенения понимают такую температуру, при которой нагреваемый в определенных лабораторных условиях мазут загорается при поднесении к нему пламени и горит не менее установленного времени. Температура воспламенения превышает температуру вспышки на 10-40 °С. Для мазута температура вспышки составляет 80- 100 °С.

Пересчет состава мазута из одной массы в другую производится посредством множителей, приведенных в табл. 2-2. Соотношение между высшей и низшей теплотой сгорания выражается уравнениями (2-6)-(2-8).

Расчет высшей теплоты сгорания мазута по теплоте сгорания, определенной в калориметрической установке (МДж/кг), производится по формуле

где 4,2*10-6Q6- теплота образования азотной кислоты в бомбе для жидкого топлива.

Ориентировочное определение теплоты сгорания мазута может быть произведено по формуле (2-10), предложенной Д. И. Менделеевым.

Источник