Кто придумал «низский старт»? Какое животное подсказало бегунам начинать с низкого старта?

Когда легкая атлетика быстро обрела права гражданства, бегуны устремились на штурм рекордов — личных, европейских, мировых. Были узаконены различные дистанции — от 100 м до 10 км, всевозможные кроссы и вдобавок марафон. Оказалось, что атлеты бегут тем медленнее, чем длиннее дистанция, следовательно, наивысшую для человека скорость развивают бегуны на стометровке; в 1885 г. она достигла 32 км/ч.

С появлением этого ориентира людям захотелось знать, как они выглядят в сравнении со своими «братьями меньшими». Скорость бега «братьев» была измерена. И выяснилось, что афоризм «человек — венец природы» не относится к быстроте его передвижения: даже медлительные слоны способны бежать быстрее (40-42 км/ч) , не говоря уже о газелях (96 км/ч) и гепардах (120 км/ч) . Это открытие отнюдь не обескуражило, а, напротив, окрылило человека: коль есть секреты скорости, их можно открыть. А первым к этим тайникам обратился американский спринтер Ч. Шерилл. До 1887 г. все бегуны стояли на старте в полный рост, ожидая команды начать бег. Так поступал и Шерилл. Но однажды, гуляя в зоопарке, он обратил внимание на то, что кенгуру (животное, славящееся прыжками на 12 метров и скростью свыше 70 км/ч) перед началом движения пригибается к земле. Наблюдательный атлет поделился замеченным со своим тренером. И на первом же соревновании Шерилл принял низкий старт. Зрители смеялись, судья задержал бег, полагая, что атлет просто не готов стартовать. Но спринтер настоял на своем и, начав бег из необычного положения, выиграл дистанцию.

Источник

Откуда взята идея низкого старта в беговом спорте?

Идея «низкого старта» в спринте была взята у кенгуру, которые перед началом движения пригибаются к земле.

Бег на короткие дистанции был популярен ещё у древних греков. И на древних Олимпийских играх были короткие дистанции: на одну, две стадии (192 метра — бегали туда и обратно). Ещё в те далекие времена спортсмены могли стартовать как высокого, так и низкого старта. В качестве колодок использовались врытые в землю каменные или мраморные плиты.

С проникновением Христианства по Европе, Олимпийские игры были запрещены.

И бег на короткие дистанции был возрожден лишь в XIX веке.

В 1887 году студент Йельского университета США Чарльз Шерилл (Charles H. Sherrill), гуляя по зоопарку, подсмотрел, что кенгуру перед прыжками, пригибаются к земле. И он решил во время забега применить такой способ. Судья долго не давал старт, думая, что спринтер не готов к старту (*до этого момента бегуны обычно стартовали стоя*). Зрители стали смеяться. Но спринтер настаивал, что он начнет бег из такой позиции. И он выиграл забег. Низкий старт позволил быстрее начать бег за счет более мощного отталкивания и быстрее развить максимальную скорость.

В качестве упоров использовались ямки в земле.

Официально низкий старт в спринте был предложен американским тренером по легкой атлетике и футболу Йельского университета Майком Мёрфи (Michael C. Murphy) в 1887 году.

Впоследствии (в 30-х годах XX века) стали применять стартовые колодки, что позволило ещё больше увеличить результаты.

Источник

Кто придумал низкий старт

Вы заметили, что во время бега на короткие дистанции спортсмены старуют, упирая руки в землю и опираясь на колено. Такое положение тела позволяет набрать максимальную скорость за кратчайший промежуток времени. История спорта рассказывает, что первым такое положение на стартовой черте занял на студенческих соревнованиях Соединенных Штатов Америки 1887 года никому не известный спортсмен Чарльз Шерилл, чем вызвал недоумение оппонентов. А дело было так…

Его поддержали возмущенные зрители. Еще бы! Всегда спортсмены начинали бег стоя, а этот — чуть ли не на четвереньки стал.

Ободренный судья повторил свое требование:

Но положение спринтера на стартовой черте в правилах того времени не оговаривалось. Шерилл остался в избранном им положении.

Старт отложили. В спор вступил тренер Шерилла. Он сумел уговорить судью. В конце концов, тот разрешил бегуну стартовать как ему хочется.

И каково же было удивление зрителей, когда он все же первым пришел к финишу!

— Случайность, — решили и судьи, и соперники, и болельщики.

Однако на следующих соревнованиях Шерилл вновь одержал победу. И тогда ему начали подражать.

Но вот что любопытно: ни сам Шерилл, ни его тренер Мэрфи не придумали этот диковинный по тем временам способ старта. Просто они добросовестно скопировали его… у животных.

Путешествуя по Австралии, Шерилл и его тренер обратили внимание на то, как двигается кенгуру. Перед прыжком это животное пригибается к земле, а затем быстро выбрасывает тело вперед. Получается долгий и стремительный прыжок. Такой старт позволяет выиграть несколько мгновений, а на коротких дистанциях каждое из них дорого. Так кенгуру научил спринтеров стартовать.

Источник

Низкий старт

Начало всякого бега называется СТАРТОМ.

В беге на короткие дистанции, где требуется как можно быстрее набрать предельную скорость, применяют НИЗКИЙ СТАРТ.

Низкий старт спортсмены заимствовали у кенгуру. Сжимаясь, как пружина, бегун после выстрела или команды стремительно выбрасывает тело вперёд. Для этого бегун обычно пользуется специальными СТАРТОВЫМИ КОЛОДКАМИ. Они устанавливаются перед чертой, за которой начинаются дистанции бега. Колодки дают бегуну твердую опору для мгновенного мощного отталкивания.

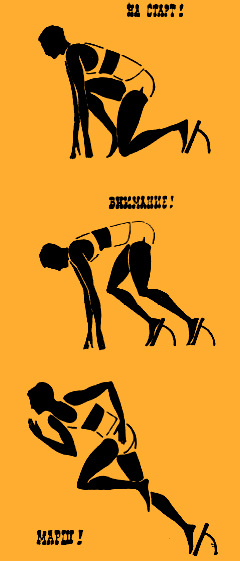

Старт делится на три последовательные части. Каждая из них сопровождается особой судейской командой.

После того как бегуны установили колодки в удобное для себя положение, судья командует: «НА СТАРТ!» Спортсмен, не торопясь, подходит к месту старта и становится на одно колено, как вы это видите на рисунке. На это отводится примерно 10 секунд.

По следующей команде «ВНИМАНИЕ!» бегун переносит тяжесть тела на руки, приходя в состояние полной готовности к бегу (средний рисунок).

Через 1,5–2 секунды по команде «МАРШ» (по выстрелу стартового пистолета) спортсмен пулей вылетает из колодок, стремясь с первых же мгновений развить максимальную скорость.

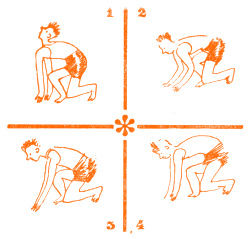

Что надо делать:

– подойти к стартовой линии и стать впереди колодок;

– наклониться вперед и опереться руками о землю;

– упереться сильнейшей ногой в переднюю колодку, а другой ногой – в заднюю;

– опуститься на колено ноги, поставленной сзади;

– установить прямые ненапряженные руки вплотную к стартовой линии на ширине плеч;

– большие пальцы рук направлены внутрь – друг к другу, остальные сомкнуты;

– плечи находятся над стартовой линией или чуть впереди нее.

Не следует:

– задирать голову или переводить взгляд на финиш (1);

– сгибать руки в локтях (2);

– оставлять плечи сзади (3);

– горбиться (4);

– касаться пальцами стартовой линии.

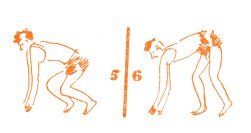

Надо:

– плотно упереться ступнями в колодки;

– оторвать колено от земли;

– приподнять таз немного выше плеч;

– слегка продвинуть плечи вперед, несколько увеличив нагрузку на руки;

– сосредоточиться на ожидании следующей команды.

Голова и туловище составляют прямую линию.

Взгляд направлен вниз.

Угол сгиба ног не менее 90° (см. рис. слева).

Не следует:

– опускать таз ниже уровня плеч (5);

– поднимать таз слишком высоко (6);

– сгибать руки;

– задирать голову смотреть вперед.

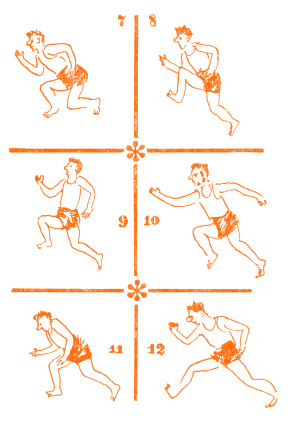

Надо:

– оторвать руки от земли и одновременно,

– мощно оттолкнувшись обеими ногами, устремить тело вперед до полного выпрямления толчковой ноги;

– энергично и быстро взмахнуть руками, сгибая их в локтях;

– голову оставить в прежнем положении.

Первый шаг заканчивай быстрым опусканием маховой ноги вниз загребающим движением. Старайся сохранить хороший наклон и лёгкий сгиб в пояснице

Не следует:

– заканчивать отталкивание до полного распрямления толчковой ноги (7);

– поднимать высоко колено маховой ноги (8);

– преждевременно распрямлять туловище (9);

– задирать голову и смотреть вперед;

– излишне разгибать руки в локтях (10);

– прижимать руки к туловищу (11);

– делать слишком длинный шаг (12).

Источник