39) Свободные нуклеотиды: цамф и цгмф, атф, адф, фад, над. Строение, функции.

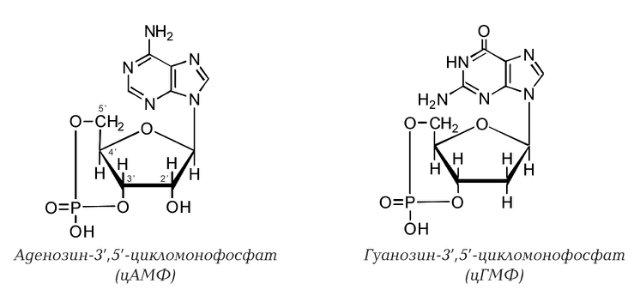

Циклический аденозинмонофосфат (цамф) — производное АТФ, выполняющее в организме роль вторичного посредника, использующегося для внутриклеточного распространения сигналов некоторых гормонов (например, глюкагона или адреналина), которые не могут проходить через клеточную мембрану. Превращает ряд инертных белков в ферменты (цамф-зависимые протеинкиназы), под действием которых происходит ряд биохим. реакций (проведение нервного импульса).

Образование цАМФ стимулируется адреналином.

Циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ) — это циклическая форма нуклеотида, образующаяся из гуанозинтрифосфата (GTP) ферментом гуанилатциклазой. Образование стимулируется ацетилхолином.

- цГМФ вовлечен в регуляцию биохимических процессов в живых клетках в качестве вторичного посредника (вторичного мессенджера). Характерно, что многие эффекты цГМФ прямо противоположны цАМФ.

- цГМФ активирует G-киназу и фосфодиэстеразу, гидролизующую цАМФ .

- цГМФ принимает участизе в регуляции клеточного цикла . От соотношения цАМФ/цГМФ зависит выбор клетки: прекратить деление (остановиться в G0 фазе) или продолжить, перейдя в фазу G1.

- цГМФ стимулирует пролиферацию клеток (деление), а цАМФ подавляет

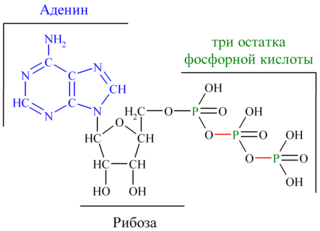

Аденозинтрифосфат (АТФ) — нуклеотид, образованный азотистым основанием аденином, пятиуглеродным сахаром рибозой и тремя остатками фосфорной кислоты. Фосфатные группы в молекуле АТФ соединены между собой высокоэнергетическими (макроэргическими) связями. Связи между фосфатными группами не очень прочные, и при их разрыве выделяется большое количество энергии. В результате гидролитического отщепления от АТФ фосфатной группы образуется аденозиндифосфорная кислота (АДФ) и высвобождается порция энергии.

- Вместе с другими нуклеозидтрифосфатами АТФ является исходным продуктом при синтезе нуклеиновых кислот.

- АТФ отводится важное место в регуляции множества биохимических процессов. Являясь аллостерическим эффектором ряда ферментов, АТФ, присоединяясь к их регуляторным центрам, усиливает или подавляет их активность.

- АТФ является также непосредственным предшественником синтеза циклического аденозинмонофосфата — вторичного посредника передачи в клетку гормонального сигнала.

- Также известна роль АТФ в качестве медиатора в синапсах и сигнального вещества в других межклеточных взаимодействиях

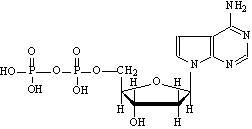

Аденозиндифосфат (АДФ) — нуклеотид, состоящий из аденина, рибозы и двух остатков фосфорной кислоты. АДФ участвует в энергетическом обмене во всех живых организмах, из него образуется АТФ путём фосфорилирования:

АДФ + H3PO4 + энергия → АТФ + H2O.

Циклическое фосфорилирование АДФ и последующее использование АТФ в качестве источника энергии образуют процесс, составляющий суть энергетического обмена (катаболизма).

ФАД — флавинадениндинуклеотид — кофермент, принимающий участие во многих окислительно-восстановительных биохимических процессах. ФАД существует в двух формах — окисленной и восстановленной, его биохимическая функция, как правило, заключается в переходе между этими формами.

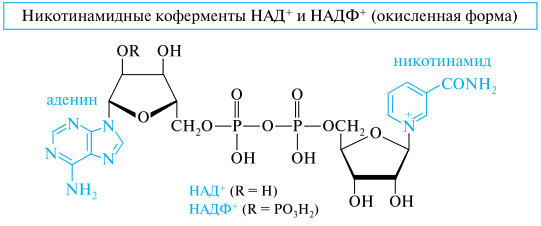

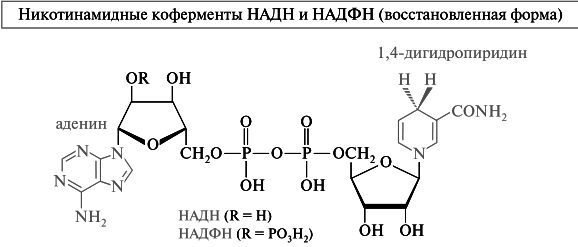

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД) — динуклеотид, состоит из двух нуклеотидов, соединённых своими фосфатными группами. Один из нуклеотидов в качестве азотистого основания содержит аденин, другой — никотинамид. Никотинамидадениндинуклеотид существует в двух формах: окисленной (NAD) и восстановленной (NADH).

- В метаболизме NAD задействован в окислительно-восстановительных реакциях, перенося электроны из одной реакции в другую. Таким образом, в клетках NAD находится в двух функциональных состояниях: его окисленная форма, NAD+, является окислителем и забирает электроны от другой молекулы, восстанавливаясь в NADH, который далее служит восстановителем и отдаёт электроны.

- 1. Метаболизм белков, жиров и углеводов. Так как НАД и НАДФ служат коферментами большинства дегидрогеназ, то они участвуют в реакциях

- при синтезе и окислении жирных кислот,

- при синтезе холестерола,

- обмена глутаминовой кислоты и других аминокислот,

- обмена углеводов: пентозофосфатный путь, гликолиз,

- окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты,

- цикла трикарбоновых кислот.

- 2. НАДН выполняет регулирующую функцию, поскольку является ингибитором некоторых реакций окисления, например, в цикле трикарбоновых кислот.

- 3. Защита наследственной информации – НАД является субстратом поли-АДФ-рибозилирования в процессе сшивки хромосомных разрывов и репарации ДНК, что замедляет некробиоз и апоптоз клеток.

- 4. Защита от свободных радикалов – НАДФН является необходимым компонентом антиоксидантной системы клетки.

Источник

Нуклеотиды: строение, номенклатура, отношение к гидролизу.

Нуклеотиды образуются в результате частичного гидролиза нуклеиновых кислот, либо путем синтеза. Они содержатся в значительных количествах во всех клетках. Нуклеотиды являются фосфатами нуклеозидов. В зависимости от природы углеводного остатка различают дезоксирибонуклеотиды и рибонуклеотиды. Фосфорная кислота обычно этерифицирует спиртовый гидроксил при С-5′ или при С-З’ в остатках дезоксирибозы (дезоксирибонуклеотиды) или рибозы (рибонуклеотиды). В молекуле нуклеотида для связывания трех структурных компонентов используются сложноэфирная связь и N-гликозидная связь.

Нуклеотидные коферменты: атф–строение, отношение к гидролизу.

Нуклеотиды имеют большое значение не только как мономерные единицы полинуклеотидных цепей различных видов нуклеиновых кислот. В живых организмах нуклеотиды являются участниками важнейших биохимических процессов. Особенно они важны в роли коферментов, т. е. веществ, тесно связанных с ферментами и необходимых для проявления ими ферментативной активности. Во всех тканях организма в свободном состоянии содержатся моно-, ди- и трифосфаты нуклеозидов. Особенно известны аденинсодержащие нуклеотиды: • аденозин-5′-фосфат (АМР, или в русской литературе АМФ); • аденозин-5′-дифосфат (ADP, или АДФ); • аденозин-5′-трифосфат (АТР, или АТФ). Нуклеотиды, фосфорилированные в разной степени, способны к взаимопревращениям путем наращивания или отщепления фосфатных групп. Дифосфатная группа содержит одну, а трифосфатная — две ангидридные связи, обладающие большим запасом энергии и поэтому называемые макроэргическими. При расщеплении макроэргической связи Р-О выделяется -32 кДж/моль. С этим связана важнейшая роль АТФ как «поставщика» энергии во всех живых клетках. Взаимопревращения фосфатов аденозина.

- Нуклеотидные коферменты: НАД+и НАДФ+– строение, алкилпиридиниевый ион и его взаимодействие с гидрид–ионом как химическая основа окислительного действия, НАД+.

Никотинамидадениндинуклеотиды. К этой группе соединений относятся никотинамидадениндинуклеотид (NAD, или НАД) и его фосфат (NADP, или НАДФ). Эти соединения выполняют важную роль коферментов в реакциях биологического окисления органических субстратов путем их дегидрирования (с участием ферментов дегидрогеназ). Поскольку эти коферменты являются участниками окислительно-восстановительных реакций, то они могут существовать как в окисленной (НАД+, НАДФ+), так и в восстановленной (НАДН, НАДФН) формах.

Источник