- 2. Общая характеристика природных ресурсов

- Понятие природных ресурсов. Экономическая и экологическая классификация природных ресурсов

- Нарушение круговоротов веществ биосферы как результат антропогенной деятельности

- Потоки ресурсов в современном обществе. Отличие потоков ресурсов в естественной экосистеме и в искусственной (на примере городской экосистемы)

- Особенности и причины перераспределения земельных ресурсов в Беларуси

2. Общая характеристика природных ресурсов

Природные ресурсы — это элементы или результаты функционирования природных систем, которые не созданы трудом человека, существуют независимо от него, но в той или иной мере используются человеком в разнообразных целях (физиологических, бытовых, производственных) или могут быть вовлечены в его деятельность в будущем.

Различают «природные условия» и «природные ресурсы».

Природные условия создают возможность для деятельности человека. К ним относятся солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, географическое положение, рельеф, климат, осадки.

На определенной ступени развития производительных сил природные условия становятся «ресурсами». Например, солнечное излучение, ветер, морские приливы, внутреннее тепло Земли начинают применяться в качестве источника получения энергии. Природными ресурсами являются те силы природы, которые могут быть использованы в производственной и непроизводственной сферах.

Природные ресурсы классифицируются по характеру использования — реальные, которые вовлечены человеком в производственный процесс (земля, недра); потенциальные — ресурсы, которые в настоящее время не используются в полной мере (лучистая энергия солнца, морские приливы, энергия ветра). Как правило, природные ресурсы являются сложными, или комплексными — то есть состоящими из нескольких элементов (атмосферный воздух, почва, вода, руда).

Человек, воздействуя на природные ресурсы, включает их в производственный процесс. С этой точки зрения ресурсы разделяются на «исчерпаемые», «неисчерпаемые». «заменимые» и «незаменимые».

Исчерпаемые — это такие ресурсы, которые на каком-то этапе производственной деятельности могут быть полностью исчерпаны. Они, в свою очередь, могут быть разделены на три категории: «невозобновимые», «относительно возобновимые» и «возобновимые».

Невозобновимые природные ресурсы после полного использования их человеком возобновить невозможно. Возобновимые — это естественно восстанавливаемые ресурсы в ходе природных процессов. По-другому, это — воспроизводимые природные ресурсы, когда человек искусственно поддерживает на общественно необходимом уровне тот или иной вид растений или животных. Относительно возобновимые — это почвы, леса и пр. Например, для возобновления разрушенного слоя почвы в 2,5 см природе требуется 300 — 1000 лет, а для слоя в 18 см — 2 — 7 тыс. лет. Сокращению этих сроков способствует использование достижений науки.

Неисчерпаемые природные ресурсы состоят из 3-х групп: космические — солнечная радиация, морские приливы и отливы; климатические — атмосферный воздух, энергия ветра; водные.

Заменимые — это ресурсы, которые можно заменить другими, экономически более выгодными (например, постепенная замена минеральных топливных ресурсов атомной и солнечной энергией).

Незаменимые — к ним относятся атмосферный воздух, имеющий в своем составе О2, СО2 и др., питьевая вода, а также генетические ресурсы — виды живых организмов.

В экономическом плане природные ресурсы выполняют роль средств труда, предметов труда и условий жизни человека.

В качестве средств труда выступают в основном биологические ресурсы — главные природные ресурсы, необходимые для существования людей. От средств труда, созданных человеком, они отличаются рядом признаков: ежегодно без участия человека продуцируют биологическую массу, объем которой сильно колеблется под влиянием погодных условий; незаменимы, то есть не могут в настоящее время быть воссозданы человеком; ограничены, следовательно, не могут быть беспредельно увеличены; не перемещаются в пространстве; в процессе эксплуатации не снашиваются и не уменьшают полезных свойств, но подвержены условиям производства,

Как предмет труда природные ресурсы выступают в качестве источника сырья и по сравнению с другими предметами труда также имеют ряд особенностей: сложны по составу и структуре, что требует их комплексного использования; во многих случаях ограничены, поэтому необходимо их рациональное использование; взаимозаменяемы, что дает возможность снижать дефицитность отдельных видов сырья; получение из них сырья требует больших капитальных затрат и нередко связано с серьезными нарушениями окружающей среды; неоднородны по составу, структуре и качеству, что оказывает большое влияние на эффективность труда по их использованию.

Источник

Понятие природных ресурсов. Экономическая и экологическая классификация природных ресурсов

Природные ресурсы – это компоненты окружающей среды, которые могут быть использованы человеком для удовлетворения своих потребностей при имеющемся уровне развития производительных сил. Природные ресурсы составляют энергетическую и сырьевую базу человека.

Ресурсы, с помощью которых человек воздействует на природу или которые приспосабливает для собственного потребления, называются средствами труда (например, земля как место, на котором происходит процесс труда, как кладовая природы и носительница естественных свойств и энергии). К средствам труда относят также такие свойства природы, как сила ветра, сила падающей воды, сила приливов и отливов.

Предметы труда – природные материалы, которые в процессе производства подвергаются обработке и изменяют свою форму и идут на непосредственное использование (минеральные ресурсы, леса, дары моря и т. п.).

Критерием включения тех или иных элементов в состав ресурсов является техническая возможность и экономическая целесообразность их использования, а также уровень изученности.

На сегодняшний день человек в качестве природных ресурсов использует практически все компоненты окружающего мира – воздуха, воды, почв, растительного и животного мира, а также недр земли.

При изучении природных ресурсов с различных точек зрения появилось несколько классификаций. Вот три из наиболее часто используемых.

По принадлежности к тем или иным компонентам природы выделяют следующие основные группы естественных ресурсов: ископаемые (геологические и минеральные), атомные, климатические, водные, космические, почвенные, растительные, фаунистические.

Экологическая классификация характеризует природные ресурсы по их исчерпаемости и возможности восстанавливаться (рис. 5.).

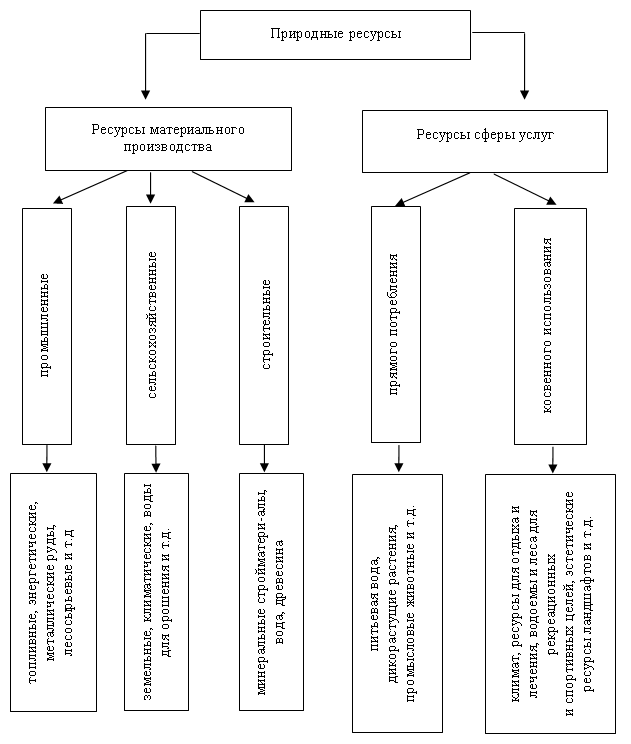

Экономическая классификация

Данная классификация подразделяет ресурсы по способу их экономического использования

Прямого – изымаем из ОС, косвенного – активно исп-ем, но не изымаем.

Ресурсы многоцелевые, такие как земельные, лесные, водные, имеют разнообразные способы применения.

В современных условиях практический интерес представляет рыночная классификация природных ресурсов:

– ресурсы стратегического значения, торговля которыми должна быть строго ограничена, поскольку может привести к подрыву безопасности государства (например, урановые руды и другие радиоактивные элементы);

– ресурсы экспортного значения, обеспечивающие основной приток валютных поступлений (нефть, природный газ, золото, а в Беларуси еще и калийные соли);

– ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как правило, повсеместное распространение (минеральное и строительное сырье).

Нарушение круговоротов веществ биосферы как результат антропогенной деятельности

Потоки ресурсов в современном обществе. Отличие потоков ресурсов в естественной экосистеме и в искусственной (на примере городской экосистемы)

Особенности и причины перераспределения земельных ресурсов в Беларуси

Земельный фонд РБ составляет 20759,6 тыс. га. Из них:

44 % – земли сельскохозяйственного использования;

4 % под застройкой и коммуникациями;

Основным богатством нашей страны является почва. Почва – это верхний слой земли, обладающий плодородием. В Беларуси выделяют пять основных типов почв:

- дерново-подзолистые;

- торфяно-болотные;

- пойменные;

- дерновые заболоченные;

- дерново-карбонатные.

В настоящее время наблюдается перераспределение земельных площадей страны. Малоплодородные почвы, возделывание которых экономически невыгодно, выводятся из сельскохозяйственного оборота и, главным образом, засаживаются лесами. Кроме того, земли вокруг городов отводятся под застройки. Часть земель в результате хозяйственной деятельности человека деградируют и становятся малопригодными для хозяйственного использования.

Источник