- Влажность природных газов.

- Изменение влагосодержания газа по длине газопровода

- Гидраты природных газов.

- Гидраты — кристаллические вещества, образованные молекулами углеводородов и воды. Они имеют кристалическую структуру. Свойства гидратов газов позволяют рассматривать их как твердые растворы.

- Определение влажности газа

- Определение содержания серы в газе

- Расчетный метод определения влагосодержания природного газа

- Расчетная часть

Влажность природных газов.

Природный газ в пластовых условиях насыщен парами воды. Наличие влаги в газе весьма нежелательно, так как пары воды при движении газа могут конденсироваться, скапливаться в газопроводах и аппаратах, нарушая технологический режим эксплуатации.

Конденсационная вода способна при определенных давлениях и температурах образовывать твердые соединения с газом-гидраты, закупоривающие газопроводы и снижающие их пропускную способность.

характеризуется абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютной влажностью W называется содержание водяных паров в единице объема газа, измеряется в г/ м 3 .

Относительной влажностью газа называется отношение количества паров воды, фактически находящихся атура, при которой газ становится насыщенным при данном давлении и количестве водяного пара, называется точкой росы газа.

Изменение влагосодержания природных газов при их движении по газопроводу зависит от характера изменения давления и температуры и начального влагосодержания.

Влагосодержание газа в состоянии полного его насыщения меняется по длине газопровода по кривой 1.

На начальном участке газопровода температура газа быстро падает (при значительной разности температуры газа и окружающего грунта), а давление снижается весьма медленно (скорость движения газа сравнительно невелика). Поэтому влагосодержание газа в состоянии полного его насыщения снижается. На конечном участке картина обратная.

Температура газа приближается к температуре окружающего грунта и изменяется по длине газопровода незначительно, а падение давления по длине резко возрастает (вследствие расширения газа скорость его движения в трубопроводе возрастает). В связи с этим влагосодержание газа, соответствующее состоянию насыщения при при температуре и давлении газа в газопроводе,увеличивается по длине газопровода.

Изменение влагосодержания газа по длине газопровода

При поступлении в газопровод газа с начальным влагосодержанием W 1 =W 1нас. на начальном участке будет происходить конденсация паров воды, а влагосодержание газа будет изменяться по кривой ас.

W=Wнас.-Wmin.G ,гдеW-количество воды,конденсирующейся в газопроводе кг/сут. 1000

Wнас. — влагосодержание газа в состоянии насыщения при начальном давлении и температуре газа в газопроводе г/м 3 .

W-min.- минимальное влагосодержание газа в состоянии насыщения при движении его в точке с,г/м

G-обьемная пропускная способность газопровода, приведенная к 0 0 C B 760 мм.рт.ст. -м 3 /сут.

На конечном участке газопровода (после точки с) влагосодержание газа остается неизменным и равным Wmin.(линия се).

При этом относительная влажность газа (степень насыщенности его водяными парами) будет постепенно снижаться.

При поступлении в газопровод газа с влагосодержанием Wmin < Wh < W 1 нас. На начальном участке влагосодержание газа остается постоянным, хотя степень насыщенности его водяными парами будет возрастать и достигнет полного насыщения (точка в). После этого в газопроводе начнется конденсация влаги (линия вс). На конечном участке влагосодержание будет оставаться неизменным (линия се).

Количество воды, которая сконденсируется в этом случае в газопроводе на участке вс, будет

W=(Wh-Wmin)G. При поступлении в газопровод газа с влагосодержанием

Таким образом во избежание конденсации водяных паров в газопроводе влагосодержание подаваемого в него газа не должна превышать Wmin т.е. должно быть W1 < Wmin.

Это условие является основным при проектировании установок осушки газа перед подачей его в газопровод.

Гидраты природных газов.

Гидраты — кристаллические вещества, образованные молекулами углеводородов и воды. Они имеют кристалическую структуру. Свойства гидратов газов позволяют рассматривать их как твердые растворы.

Возникновение гидрата обусловлено определенными давлением и температурой при насыщении газа парами воды.

Гидраты распадаются после того, как упругость паров воды будет ниже парциальной упругости паров исследуемого гидрата.

Гидраты природных газов внешне похожи на мокрый спресованный снег переходящий в лед.

Скапливаясь в газопроводах они могут вызвать частичную или полную их закупорку и тем самым нарушить нормальный режим работы магистрали.

Условия образования гидратов газа представлены равновесными кривыми гидратообразования в коордионатах температура-давление.

- Вы здесь:

- Главная

- Обучение

- Материалы для технической учебы

- Свойство природного газа, воздействие на человека. СИЗОД от удушья. Аварийный самоспасатель «S-Cap-Air производства MSA. Назначение, устройство, условия и порядок применения.

© 2023 Info KS — техническое обучение персонала на компрессорных станциях газотранспортных предприятий

Канал обучения по профессии Машинист ТК и Сменный инженер (инженер по ЭОГО) от А до Я

✅Всё о конструкции и работе оборудования КС с ГПА-Ц-16

✅Правильная эксплуатация и особенности

✅Внештатные ситуации и способы выхода из них

✅Возможность задавать вопросы

Источник

Определение влажности газа

В газоаналитической практике содержание влаги в газах определяется обычно поглощением их свежепрокаленным хлористым кальцием (СаС12), помещенным в U-образные трубки. Вместо СаС12 можно применять также перхлорат магния.

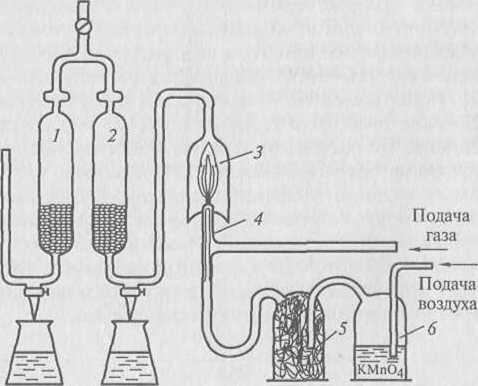

Определение содержания паров воды сводится к следующему. Исследуемый газ пропускают со скоростью примерно 150 мл/мин (9 л/ч) через U-образные трубки 2 и 3 (рис. 4), в которых находится свежепрокаленный СаС12, после чего трубки взвешивают на аналитических весах. Скорость газа регулируют краном 4 и контролируют газовыми часами 1. Пропускание газа ведут около часа, затем осушительные трубки продувают сухим воздухом в количестве 200. 300 мл для удаления оставшегося газа в коммуникациях и вновь взвешивают их на аналитических весах.

Рис.4. Схема прибора для определения паров воды в газе: 1 — газовые часы; 2, 3 — U-образные трубки; 4 — кран.

Вторая трубка является контрольной. Увеличение массы этой трубки указывает на то, что осушитель первой трубки необходимо сменить.

Содержание водяных паров в газе, г/м3, подсчитывают по формуле

g = (т2 — т1 )1000k / V,

где т1 , т2 — масса трубок соответственно до и после опыта, г; к — коэффициент приведения газа к нормальным условиям; V— объем пропущенного газа, л.

Определение содержания серы в газе

Сера в газе содержится в виде сероводорода, сернистого газа и органических сернистых соединений (меркаптанов, сульфидов и т.д.).

Содержание сероводорода в газе может быть определено путем обработки газа раствором едкого кали с последующим разложением соляной кислотой образовавшейся сернистой соли и титрованием выделившегося при этом сероводорода раствором йода.

Общее содержание серы в газе определяется ламповым способом в приборе, изображенном на рис.5. Исследуемый газ из газометра подается на сжигание в горелку 4 с ламповым стеклом 3, в которую через склянку 6 с раствором КМп04 (для окисления органических примесей) и склянку 5 с ватой (для улавливания брызг) поступает необходимое количество воздуха. Продукты горения газа, в том числе и сернистый газ, образовавшийся от сгорания серы, направляются в абсорберы 1 и 2. Абсорберы заполнены на одну треть объема стеклянными бусами, кроме того, в них залито по 20 мл раствора 0,3%-ного углекислого натрия и добавлено по 20 мл дистиллированной воды.

Абсорбер 2 служит для улавливания сернистого газа, а абсорбер 1 — для холостого титрования.

Рис. 5. Схема прибора для определения общего содержания серы в газе: 1,2 — абсорберы; 3 — ламповое стекло; 4 — горелка; 5, 6 — склянки

Горелку ставят к насосу под ламповое стекло так, чтобы верхняя ее часть находилась не выше 8 мм над нижним краем стекла.

Содержимое абсорберов собирают в колбы, абсорберы хорошо промывают дистиллированной водой, которую сливают затем в эти же колбы. Растворы, собранные в колбы, титруют раствором соляной кислоты в присутствии метилоранжа. Содержание серы в газе, г/м3, подсчитывают по формуле

Х = (а2 – а1 )0,0008·100·1000 / Vcт,

где а1 — количество раствора соляной кислоты из абсорбера 1, пошедшего на титрование холостого опыта, мл; а2 — количество раствора соляной кислоты из абсорбера 2, пошедшего на титрование поглотительного раствора, мл; 0,0008 — количество серы, соответствующее 1 мл раствора, г; Vст— объем пропущенного газа при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С.

Источник

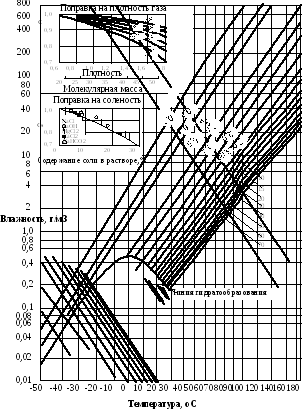

Расчетный метод определения влагосодержания природного газа

, (1.1)

где W0,6– равновесная влажность газа, находящегося в контакте с водой, содержащей соли;

Сρ– поправка на плотность;

Сs– поправочный коэффициент, на содержание в воде солей.

Равновесное влагосодержание, а также поправочные коэффициенты определяются по графикам (рисунок А.1).

Равновесное влагосодержание можно определить по уравнению Бюкачека :

(1.2)

где А – коэффициент, характеризующий влажность идеального газа;

В – коэффициент, учитывающий отклонение влажности природного газа относительной плотностью 0,6 от показателей идеального газа.

Коэффициенты определяются в зависимости от температуры (таблица А.1).

Расчетная часть

Газ известного состава находится в контакте с пластовой водой, содержащей известное количество соли. Газ находится при определенном давлении и температуре. Определить влажность газа при этих условиях:

- Исследовать влияние плотности газов различного состава на влажность при P1; Т1;

- Установить зависимость молекулярной массы газов различного состава на влажность при P1; Т1;

- Исследовать влияние давления (Р1–Р3) на влажность на примере газа любого состава из предложенных в исходных данных;

- Исследовать влияние температуры (Т1–Т3) на влажность на примере газа любого состава из предложенных в исходных данных.

- Результаты исследования представить в виде таблиц и графиков зависимостей w=f(ρ); w=f(Р); w=f(Т) и сделать выводы о влиянии этих параметров на влажность газа.

Таблица 1.2 – Исходные данные для расчета

| Вариант | Пара- метр | Р, МПа | Т, о С | Состав газа, % об. | ||||||

| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | C5H12 | C6H14 | |||||

| 1 | 10 | Р1, Т1 | 1 | 20 | 91,0 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 0,6 |

| Р2, Т2 | 20 | 50 | 56,52 | 10,11 | 8,59 | 4,47 | 2,21 | 18,1 | ||

| Р3, Т3 | 70 | 100 | 71,5 | 5,89 | 1,4 | 0,49 | 0,02 | 20,7 | ||

| 2 | 20 | Р1, Т1 | 5,0 | 10 | 58,6 | 14,7 | 7,6 | 5,8 | 5,5 | 7,8 |

| Р2, Т2 | 15 | 50 | 91,05 | 2,04 | 0,96 | 2,09 | 2,68 | 1,18 | ||

| Р3, Т3 | 40 | 80 | 78,3 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 4,5 | 0,8 | ||

| 3 | 30 | Р1, Т1 | 1,5 | 20 | 68,9 | 5,8 | 7,1 | 3,0 | 1,0 | 14,2 |

| Р2, Т2 | 10 | 40 | 61,1 | 14,1 | 10,1 | 6,1 | 3,2 | 5,4 | ||

| Р3, Т3 | 50 | 80 | 91,42 | 1,67 | 0,96 | 2,09 | 2,68 | 1,18 | ||

| 4 | 5 | Р1, Т1 | 2,0 | 20 | 53,4 | 15,1 | 17,7 | 8,2 | 2,5 | 3,1 |

| Р2, Т2 | 10 | 60 | 87,13 | 1,14 | 1,1 | 3,19 | 5,73 | 1,71 | ||

| Р3, Т3 | 60 | 110 | 39,9 | 15,6 | 15,6 | 6,7 | 2,3 | 19,9 | ||

| 5 | 15 | Р1, Т1 | 5,0 | 20 | 72,75 | 7,15 | 2,07 | 1,07 | 0,35 | 16,61 |

| Р2, Т2 | 30 | 100 | 53,1 | 13,6 | 10,5 | 11,5 | 4,7 | 6,6 | ||

| Р3, Т3 | 70 | 130 | 82,7 | 4,95 | 4,3 | 4,0 | 2,05 | 2,0 | ||

| 6 | 25 | Р1, Т1 | 1,0 | 20 | 44,6 | 10,4 | 14,6 | 17,2 | 10,2 | 3,0 |

| Р2, Т2 | 15 | 50 | 59,8 | 8,6 | 12,2 | 8,6 | 1,6 | 9,2 | ||

| Р3, Т3 | 40 | 100 | 69,89 | 10,25 | 8,99 | 4,47 | 4,34 | 2,06 | ||

| 7 | 10 | Р1, Т1 | 3,0 | 10 | 48,3 | 8,8 | 15,3 | 10,2 | 4,8 | 16,5 |

| Р2, Т2 | 30 | 50 | 84,78 | 3,09 | 2,07 | 1,34 | 1,8 | 6,92 | ||

| Р3, Т3 | 60 | 80 | 76,1 | 5,11 | 6,16 | 6,35 | 3,2 | 3,08 | ||

| 8 | 20 | Р1, Т1 | 0,6 | 20 | 42,8 | 5,5 | 8,4 | 4,2 | 2,15 | 36,95 |

| Р2, Т2 | 10 | 40 | 41,3 | 9,0 | 16,1 | 11,1 | 6,0 | 16,5 | ||

| Р3, Т3 | 30 | 80 | 60,7 | 18,9 | 10,5 | 5,7 | 1,4 | 2,8 | ||

| 9 | 30 | Р1, Т1 | 0,3 | 20 | 76,02 | 7,46 | 6,32 | 3,35 | 3,31 | 3,54 |

| Р2, Т2 | 10 | 60 | 56,52 | 10,11 | 8,59 | 4,47 | 2,21 | 18,1 | ||

| Р3, Т3 | 40 | 110 | 91,42 | 1,67 | 0,96 | 2,09 | 2,68 | 1,18 | ||

| 10 | 5 | Р1, Т1 | 5,0 | 20 | 61,1 | 14,1 | 10,1 | 6,1 | 3,2 | 5,4 |

| Р2, Т2 | 50 | 100 | 82,7 | 4,95 | 4,3 | 4,0 | 2,05 | 2,0 | ||

| Р3, Т3 | 70 | 130 | 48,3 | 8,8 | 15,3 | 10,2 | 4,8 | 16,5 | ||

| 11 | 15 | Р1, Т1 | 0,2 | 20 | 87,13 | 1,14 | 1,1 | 3,19 | 5,73 | 1,71 |

| Р2, Т2 | 5,0 | 50 | 42,8 | 5,5 | 8,4 | 4,2 | 2,15 | 36,95 | ||

| Р3, Т3 | 20 | 100 | 91,0 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | ||

| 12 | 25 | Р1, Т1 | 1,0 | 10 | 69,89 | 10,25 | 8,99 | 4,47 | 4,34 | 2,06 |

| Р2, Т2 | 10 | 50 | 91,42 | 1,67 | 0,96 | 2,09 | 2,68 | 1,18 | ||

| Р3, Т3 | 30 | 80 | 41,3 | 9,0 | 16,1 | 11,1 | 6,0 | 16,5 | ||

| 13 | 10 | Р1, Т1 | 3,0 | 20 | 61,1 | 14,1 | 10,1 | 6,1 | 3,2 | 5,4 |

| Р2, Т2 | 10 | 40 | 91,05 | 2,04 | 0,96 | 2,09 | 2,68 | 1,18 | ||

| Р3, Т3 | 20 | 80 | 48,3 | 8,8 | 15,3 | 10,2 | 4,8 | 12,6 | ||

| 14 | 20 | Р1, Т1 | 1,0 | 20 | 92,39 | 4,13 | 1,79 | 0,25 | 0,94 | 0,5 |

| Р2, Т2 | 20 | 60 | 56,52 | 10,11 | 8,59 | 4,47 | 2,21 | 18,1 | ||

| Р3, Т3 | 40 | 110 | 69,89 | 10,25 | 8,99 | 4,47 | 4,34 | 2,06 | ||

| 15 | 30 | Р1, Т1 | 1,5 | 20 | 83,88 | 9,06 | 4,4 | 1,64 | 0,9 | 0,12 |

| Р2, Т2 | 10 | 100 | 72,75 | 7,15 | 2,07 | 1,07 | 0,35 | 16,61 | ||

| Р3, Т3 | 60 | 130 | 41,3 | 9,0 | 16,1 | 11,1 | 6,0 | 16,5 | ||

Приложение А

| Температура, о С | А | В | Температура, о С | А | В | Температура, о С | А | В |

| 0 | 0,145 | 0,00347 | 12 | 10,72 | 0,7670 | 60 | 152,0 | 0,562 |

| –38 | 0,178 | 0,00402 | 14 | 12,39 | 0,0855 | 62 | 166,5 | 0,399 |

| –34 | 0,267 | 0,00538 | 16 | 13,94 | 0,0930 | 64 | 183,3 | 0,645 |

| –30 | 0,393 | 0,00710 | 18 | 15,75 | 0,1020 | 66 | 200,5 | 0,691 |

| –28 | 0,471 | 0,00806 | 20 | 17,87 | 0,1120 | 68 | 219,0 | 0,741 |

| –26 | 0,566 | 0,00921 | 22 | 20,15 ‘ | 0,1227 | 70 | 238,5 | 0,793 |

| –24 | 0,677 | 0,01043 | 24 | 22,80 | 0,1343 | 72 | 260,0 | 0,841 |

| –22 | 0,809 | 0,01168 | 26 | 25,50 | 0,1463 | 74 | 283,0 | 0,902 |

| –20 | 0,960 | 0,01340 | 28 | 28,70 | 0,1595 | 76 | 306,0 | 0,965 |

| –18 | 1,144 | 0,01510 | 30 | 32,30 | 0,1740 | 78 | 335,0 | 1,023 |

| –16 | 1,350 | 0,01705 | 32 | 36,10 | 0,1 89 | 80 | 363,0 | 1,083 |

| –14 | 1,590 | 0,01927 | 34 | 40,50 | 0,207 | 82 | 394,0 | 1,148 |

| –12 | 1,868 | 0,02115 | 36 | 45,20 | 0,224 | 84 | 427,0 | 1,205 |

| –10 | 2,188 | 0,02290 | 38 | 50,80 | 0,242 | 86 | 462,0 | 1,250 |

| –8 | 2,550 | 0,02710 | 40 | 56,20 | 0,263 | 88 | 501,0 | 1,290 |

| –6 | 2,990 | 0,03035 | 42 | 62,70 | 0,285 | 90 | 537,5 | 1,327 |

| –4 | 3,480 | 0,03380 | 44 | 69,20 | 0,310 | 92 | 582,5 | 1,365 |

| –2 | 4,030 | 0,03770 | 46 | 76,70 | 0,335 | 94 | 624,0 | 1,405 |

| 0 | 4,670 | 0,04180 | 48 | 85,30 | 0,363 | 96 | 672,0 | 1,445 |

| 2 | 5,400 | 0,04640 | 50 | 94,00 | 0,391 | 98 | 725,0 | 1,487 |

| 4 | 6,225 | 0,0515 | 52 | 103,00 | 0,422 | 100 | 776,0 | 1,530 |

| 6 | 7,150 | 0,0571 | 54 | 114,00 | 0,454 | 110 | 1093,0 | 2,620 |

| 8 | 8,200 | 0,0630 | 56 | 126,00 | 0,487 | 120 | 1520,0 | 3,410 |

| 10 | 9,390 | 0,0696 | 58 | 138,00 | 0,521 | 130 | 2080,0 | 4,390 |

Источник