- Напряжения от собственного веса грунта

- Задача2.1 Построение эпюры вертикальных напряжений от собственного веса грунта

- 22. Что такое природное давление?

- 23. Что такое природное и дополнительное давления?

- 24. Полевые способы определения механических характеристик грунтов.

- 25. Статическое и динамическое зондирование.

Напряжения от собственного веса грунта

Вертикальные нормальные напряжения в грунте от веса лежащих выше грунтов называют природным или бытовым давлением и обозначают szg.

Природное давление в однородном грунте на глубине h определяются по формуле

где g – удельный вес грунта.

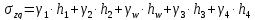

Природное давление в неоднородном основании на кровле (n +1)-го слоя вычисляется по формуле

где gi и hi – соответственно удельный вес и толщина i -го слоя грунта.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды по формуле (11). На кровлю водонепроницаемого слоя грунта (на водоупор) в этом случае действует дополнительное давление равное gwhw; здесь gw = 10 кН/м 3 – удельный вес воды, hw — разность отметок уровня грунтовых вод (WL) и кровли водоупора (рисунок 12).

Если под слоем водонепроницаемого грунта расположены грунтовые воды, то на кровлю грунта под водоупором действуют давления, уменьшенные на gwh2; здесь gw = 10 кН/м 3 – удельный вес воды, h2 – толщина водонепроницаемого слоя грунта (рисунок 13).

График напряжений от собственного веса грунта szg называется эпюрой напряжений от собственного веса грунта.

Пример 2. Построить эпюру напряжений от собственного веса грунта для грунтовых условий, приведенных на рисунке 14. Характеристики грунтов:

1 Слой — g1 = 20 кН/м 3 ;

2 Слой — gs = 26,6 кН/м 3 ; е = 0,661;

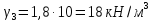

3 Слой — g3 = 22 кН/м 3 .

Решение. На поверхности грунта напряжение от собственного веса грунта равно нулю.

Напряжение по подошве первого слоя равно szg 1 = g1h 1 = 20×2 = 40 кПа.

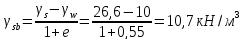

Напряжение по подошве второго слоя вычисляем с учетом взвешивающего веса воды

Напряжение на кровле водоупора вычисляем с учетом дополнительного давления от веса воды во втором слое

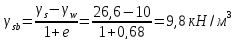

Напряжение по подошве третьего слоя

Напряжение на кровле четвертого слоя вычисляем с учетом обратного скачка

Контрольные вопросы для самоподготовки.

1. Фазы напряженно-деформированного состояния грунтов при передаче на них постепенно увеличивающейся нагрузки.

2. Что характеризует начальное критическое давление?

3. Что понимают под расчетным сопротивлением грунта?

4. Как экспериментально определить распределение давлений по подошве фундамента?

5. Закон распределения давлений по подошве фундамента полученный в результате теоретических исследований.

6. Закон распределения давлений по подошве фундамента, применяемый в инженерных расчетах.

7. Определение напряжений в толще грунта от сосредоточенной силы, приложенной к поверхности грунтового основания.

8. Определение напряжений в толще грунта от равномерно распределенного давления, приложенной к поверхности грунтового основания на прямоугольной площади.

9. Какой принцип заложен в определении напряжений в толще грунта по методу угловых точек?

10. Какие имеются особенности определения напряжений в толще грунта от собственного веса при наличии в основании напорных и безнапорных грунтовых вод?

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

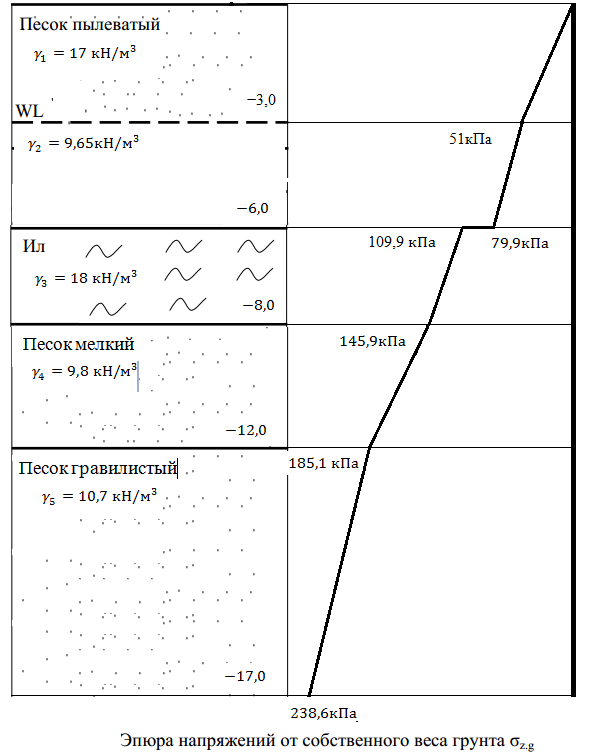

Задача2.1 Построение эпюры вертикальных напряжений от собственного веса грунта

Характер эпюры природного давления зависит от грунтовых условий массива. Если грунт однородный, эпюра имеет вид треугольника. При слоистом залегании эпюра изображается ломаной линией. Причем у более легкого слоя грунта график круче, а у более тяжелого — положе. Для нахождения вертикальных напряжений от действия веса грунта на глубине Z мысленно вырежем столб грунта до этой глубины с единичной площадью основания и найдем ее суммарное напряжение σzg от веса столба.

где: n — число слоев в пределах глубины Z;

γi — удельный вес грунта i-го слоя;

Удельный вес водопроницаемых грунтов, залегающих ниже уровня грунтовых вод, принимается с учетом взвешивающего действия воды. Необходимо найти напряжение σzg во всех слоях массива грунта до глубины 17,0 м. Исследуемый массив

состоит из пяти слоев грунта: 1) песок пылеватый; 2) песок пылеватый до уровня грунтовых вод; 3) Ил; 4) песок мелкий; 5)и песок гравелистый.

Для того, чтобы определить σzg в массиве грунта, требуется установить удельный вес каждого слоя по формуле:

g≈10 м/с 2 — ускорение силы тяжести.

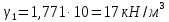

В первом слое неизвестна плотность пылеватого песка. Она

определяется из преобразований формулы ρ=ρd·(1+w)

Определяем плотность грунта: p=1,54*(1+0.15)=1.771т/м3

Находим удельный вес первого слоя:

Затем рассчитываем напряжение σzg на глубине 3м.

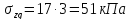

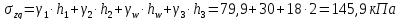

Второй слой — песок пылеватый водонасыщенный. Так как грунт водопроницаем, его удельный вес определяем с учетом взвешивающего действия воды.

γs = ρs ⋅ g- удельный вес частиц грунта (2,6 ⋅10=26,6);

γw = 10 кН/м3- удельный вес воды.

Напряжение σzg на глубине 6 м составляет:

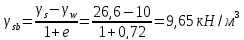

Третий слой ил. Этот грунт является водоупором, поэтому на

Границе2-го и 3-го слоя возникает скачок напряжения, равный давлению

столба воды 10*3=30кПа (hw- толщина слоя воды над

Находим удельный вес ила:

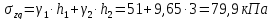

Напряжение σzg на глубине 8 м составляет:

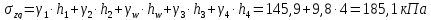

Четвертый слой — песок мелкий водонасыщенный. Так как грунт водопроницаем, его удельный вес определяем с учетом взвешивающего действия воды.

Напряжение σzg на глубине 12 м составляет:

Пятый слой- песок гравелистый водонасыщенный. Так как грунт водопроницаем, его удельный вес определяем с учетом взвешивающего действия воды.

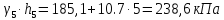

Напряжение σzg на глубине 17 м составляет:

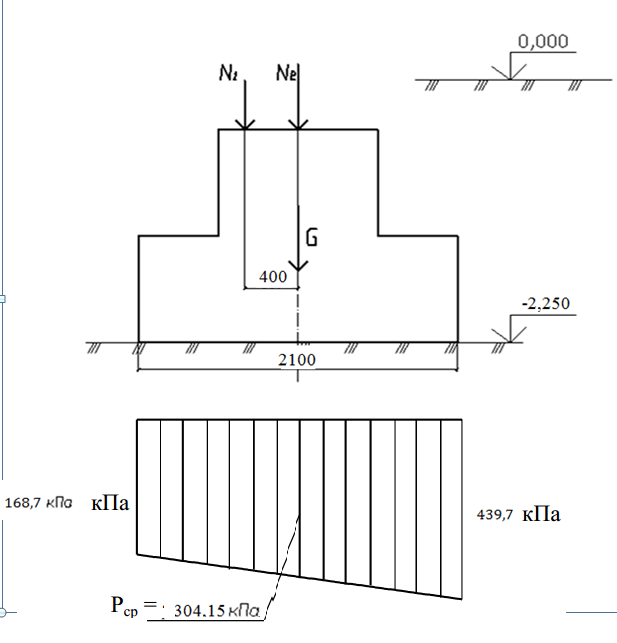

Построение эпюры контактного давления

По приведенным в табл.5 данным о нагрузках и размерах фундаментов построить эпюру контактного давления.

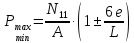

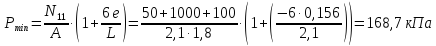

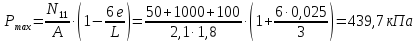

При проектировании оснований и фундаментов с достаточной для практических расчетов точностью принимают, что контактное давление распределяется по подошве жестких фундаментов по линейному закону. Тогда эпюра этого давления может иметь один из четырех видов: прямоугольник — при симметричном загружении, трапецию, треугольник с минимальной величиной давления под краем фундамента Pmin=0 и укороченный треугольник с величиной Pmin

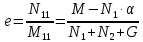

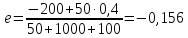

Из данных варианта №21 видно, что фундамент загружен внецентренно. Для построения эпюры найдем значения Pmax и Pmin по формуле:

N11 — сумма действующих вертикальных нагрузок, кН;

A — площадь фундамента, м 2 ;

e — эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести

подошвы фундамента, м, который определяем по формуле:

M11 — сумма действующих моментов, приведенных к подошве фундамента,кН·м;

M – момент, действующий на обрезе фундамента, кН·м;

N2 – нагрузка, передаваемая через колонну здания, кН;

a — расстояние от оси колонны до оси стены, м.

Затем определяем Pmax и Pmin:

Определение средней осадки основания методом послойного суммирования

В табл. 5 даны размеры фундаментов и величины нагрузок, приложенных к ним. Используя данные грунтовых условий задачи 2.1 (табл.4), определить среднюю осадку основания методом послойного суммирования.

Источник

22. Что такое природное давление?

Грунты основания находятся в обжатом состоянии под двумя силовыми воздействиями — собственного веса вышележащих слоев грунта и всех силовых воздействий на здание, передаваемых его фундаментами основанию. Давление от собственного веса грунта называется природным (бытовым), от здания — дополнительным. γ – удельный вес грунта.

23. Что такое природное и дополнительное давления?

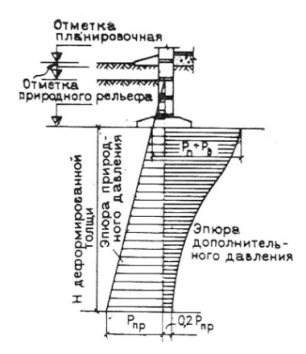

Грунты основания находятся в обжатом состоянии под двумя силовыми воздействиями — собственного веса вышележащих слоев грунта и всех силовых воздействий на здание, передаваемых его фундаментами основанию. Давление от собственного веса грунта называется природным (бытовым), от здания — дополнительным. По глубине основания эти силовые воздействия проявляются различно: интенсивность природного давления возрастает, а дополнительного падает за счет распределения его на более широкое пространство. Влияние дополнительного давления на деформации основания проявляется на глубину конечной величины, называемой величиной деформируемой толщи основания. Верхней границей деформируемой толщи считается отметка подошвы фундамента, нижней — отметка, на которой величина дополнительного давления падает до 0,2 природного (P доп = 0,2 P пр).

24. Полевые способы определения механических характеристик грунтов.

Помимо лабораторных методов испытаний грунтов применяются полевые методы, преимущества которых заключаются в возможности определения свойств грунтов в условиях их естественного залегания. Полевые методы основаны на использовании зависимости s=f(p), и имитируют при определении модуля деформации Е, угла внутреннего трения, удельного сцепления С. Некоторые из полевых методов: испытания грунтов штампами – проводят для определения модуля деформации грунтов. Метод заключается в сжатии грунтов металлическим штампом, к которому приложена определенная нагрузка, и измерении возникающих при этом перемещений штампа. Испытания грунтов прессиометрами: проводят для определения модуля деформации грунтов. Применяют для испытания песчаного и пылевато-глинистых грунтов. Суть метода заключается в обжатии стенок скважины радиальным давлением, создаваемым с помощью эластичного зонда. Испытание целиков грунтов на сдвиг: проводят для определения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта. Заключается в обжатии целика грунта вертикальным давлением и последующем его срезе по фиксированной плоскости под воздействием горизонтальной нагрузки. Испытания методом вращательного среза: для определения предельного сопротивления грунтов срезу. Испытание грунтов статическим и динамическим зондированием.

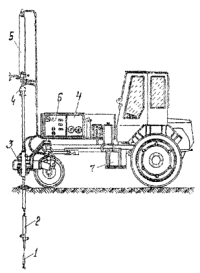

25. Статическое и динамическое зондирование.

По способу погружения конуса (забивка, вдавливание) различают динамическое и статическое зондирование. Статическое зондирование основано на вдавливании зонда с d=36 мм в грунт статической нагрузкой с одно временным измерением значений сопротивления грунта под наконечником и на боковой поверхности грунта. Оно применяется для испытания немерзлых и талых песчано-глинистых грунтов, содержащих не более 25 % частиц крупнее 10 мм.

Динамическое зондирование грунтов производится забивкой зонда с d=74 мм через штанги и измерением глубины погружения от определенного числа ударов молота. Выполняется непрерывно до достижения заданной глубины или до різкого уменьшения скорости погружения зонда. Результаты зондирования представляют в виде графиков изменения по голубине уловного динамического сопротивления.

Источник