Органы чувств птицы

Органы зрения в жизни птиц играют важную роль, поэтому они получили хорошее развитие. Глаз птицы отличается способностью к быстрой и точной аккомодации, которая осуществляется за счет изменения кривизны хрусталика и формы роговицы, однако острота зрения птицы ограничена коротким расстоянием: у кур крупных пород – 50 м, у мелких – 30 м. На расстоянии 30 м курица зрительно воспринимает другую курицу в таком же масштабе, как зерно кукурузы на расстоянии 4 м. Гуси узнают особей своего вида на расстоянии до 120 м, утки – до 70-80 м.

Наружного уха у птиц нет, вместо него имеется кожная складка или пучок тонких перьев, окружающих вход в наружный слуховой проход. Слух у птиц развит очень хорошо. Хищные птицы слышат писк мыши даже на расстоянии 50 м. Из домашних птиц лучше всего развит слух у кур, цыпленок в яйце уже за сутки до вылупления реагирует на изменения во внешней среде слабым испуганным писком и утихает, когда наседка успокаивает его своим квохтаньем. Сразу после вылупления цыплята могут по слуху отыскать свою мать в темноте на расстоянии до 15 м. Знакомую птичницу, раздающую корм, цыплята узнают с расстояния 25 м. Если цыпленок потерял свой выводок, он издает пронзительные жалобные звуки, на которые наседка отвечает усиленным частым квохтаньем. Цыпленок определяет ее местонахождение, быстро бегая в различных направлениях, прослушивая голос наседки с разных сторон за счет гибкой шеи, позволяющей быстро поворачивать голову в разных направлениях.

Осязание воспринимается осязательными тельцами, расположенными в неоперенных частях тела и особенно в восковице клюва. Но и в других частях тела в коже имеются рецепторы, воспринимающие тепловые и болевые раздражения. Значительно чаще органы осязания располагаются под крупными хвостовыми и маховыми перьями, а также в коже лап и бедра.

Органы вкуса у птиц развиты слабо. Птицы всех видов могут различать четыре вкуса: соленое, кислое, горькое и сладкое. Но при выборе корма вкус у кур играет очень малую роль.

Обоняние у птиц практически не развито. Куры-несушки могут пить навозную жижу, клевать испорченные яйца, фекалии и т.д.

Память у птицы также развита слабо. Она зависит от вида птиц, возраста и др. Птица очень плохо запоминает знакомые места. До 10-недельного возраста цыплята, как правило, вообще не помнят свое любимое место на выгуле. Они быстро находят другие места и столь же быстро их забывают. Молодки помнят свое прежнее помещение или выгул примерно три недели, после чего относятся к ним, как к чужим и незнакомым. Период привыкания взрослых птиц друг к другу составляет примерно 3-4 недели.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

IX. Органы чувств

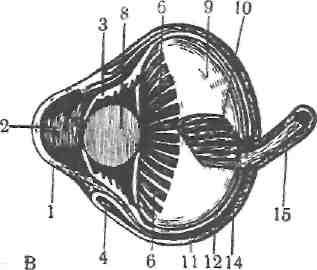

Органы зрения. Глазное яблоко—bulbus oculi—относительно большое и по своей форме не одинаково у различных птиц. Его задняя половина более или менее округла, тогда как передняя вытянута в конус с округлой вершиной, особенно у хищных (рис. 288—В). У домашних птиц, например у гусей, и уток, эта половина менее приближается к конусу (А). За немногими исключениями (обычно ночные птицы), глаза своей осью направлены в противоположные друг от друга боковые стороны.

Склера пигментированная и твёрдая от наличия в задней её половине хрящевой пластинки, которая распространяется до экватора (12);

передняя половина склеры ближе к роговице содержит многочисленные костные пластинки, составляющие целое склеральное кольцо (4).

Роговиц а—cornea (1)—сильно выпукла, расположенная за ней передняя камера глаза обширна (2).

Ресничное тел о—corpus ciliare (6)—состоит из многочисленных складочек. Tapctum отсутствует.

Радужная оболочк а—iris (3)—различно пигментирована и имеет округлый зрачок. Он управляется расширителем—m. dilatator

pupillae—и сфинктером—m. sphincter pupillae,—построенными из поперечнополосатой мускульной ткани.

Рис. 288. Глаз птиц: А—водоплавающих, В—хищных.

1—роговица; 2—передняя камера глаза; 3—радужная оболочка; 4—склеральное кольцо; 5—конъ-юнкгива,» 6—ресничное тело; 7—циннова связка; 8—хрусталик; 9—стекловидное тело; 10—гребень; 11—склера; 12—хрящевая пластинка склеры; 13—сосудистая оболочка; 14—ретина;

текловидного тела —corpus vitreum (9)—прохо-ебен ь—pecten (10). Он начинается от входа зрительного нерва и простирается до капсулы хрусталика, к которой у многих птиц (а среди домашних—у гусей) гребень и прикреплен. Этот гребень представляет складчатую (различную у разных птиц) пластинку и, невидимому, играет роль вспомогательного приспособления при аккомодации глаза.

Движение глазного яблока управляется четырьмя прямыми мускулами и двумя косыми (рис. 255—С, 4, 5, 6).

Нижнее век о—palpebra inferior—большое и подвижнее верхнего. Веками управляют: m. orbicularis palpebrae, m. levator palpebrae superioris и т. palpebrae inferior is.

Рис. 289. Костный лабиринт птиц. /—преддверие; 2,2′, 2-—полукружные каналы; 3, 3′, 3-—ампулы; 4 — улитка; £—окно преддверия; 6—окно улитки.

У птиц сильно развито третье веко—м и г а т е л ь-ная перепонк а—с вправленной пластинчатой перепонкой вместо хряща. Она берёт начало в области медиального угла глаза и действием двух мускулов из гладкой ткани может прикрывать всю переднюю часть глазного яблока.

Слёзная желез а—glandula lacrimalis—сла-Слёзы из конъюнктивы оттекают по таким же путям, что и у

Органы слуха.’ Наружное ухо с хрящевой раковиной, хорошо развитое у млекопитающих, не свойственно птицам. В качестве такового, да и то не у всех птиц, имеется очень небольшая кожная складка у начала слухового прохода или же его окружность обрамлена, как венцом, серией перышек.

Наружный слуховой проход относительно широкий, но короткий, с ушными железами. Барабанная перепонк а—выпуклая в сторону слухового прохода Барабанная полость сообщается не только с глоткой через слуховые трубы, но и с воздухоносными полостями костей черепа. В барабанной полости находится только одна слуховая косточка—столбик—columella. Он связан одним концом с барабанной перепонкой, а другим—с овальным окном внутреннего уха и служит для передачи звуковых волн. Этот столбик, благодаря действию подходящего к нему от затылочной кости мускула, может напрягать перепонку.

Лабиринт внутреннего уха (рис. 289) имеет, как у млекопитающих, небольшое яйцевидной формы преддверие (1), три полукружных к а н а л а (2, 2′, 2″) и у ли тку (4). Последняя слабо извита, и улитковый ход оканчивается ампулообразным слепым расширением, соответствующим «лагене» низших позвоночных.

Органы вкуса и обоняния—см. раздел о головных отделах органов пищеварения и дыхания.

Источник

Центральная нервная система и органы чувств

Центральная нервная система птиц претерпела значительные изменения, по сравнению с пресмыкающимися, – резко увеличился объём головного мозга (особенно переднего отдела), усложнилась его микроструктура, возрос уровень координирующей деятельности в отношении систем и органов. Усложнение ЦНС определило систему многообразных поведенческих реакций птиц, особенно связанных с размножением и заботой о потомстве.

Головной мозг, как у всех позвоночных, состоит из пяти отделов – переднего, промежуточного, среднего, мозжечка и продолговатого.

Передний отдел мозга по своему объёму равен объёму остальных отделов, вместе взятых, и может значительно (в 2–3 раза) их превосходить, например, у хищных птиц и попугаев. Он состоит из двух крупных, с гладкой поверхностью полушарий, кпереди от которых находятся небольшие обонятельные доли. Основу этого отдела, как и у рептилий, составляют полосатые тела, сосредоточенные на дне. Однако в тонкой крыше переднего мозга, наряду с первичным мозговым сводом нервного вещества (архипаллиум), имеют место зачатки неопаллиума – вторичного свода нервного вещества, характерного для млекопитающих.

Промежуточный мозг развит слабо, прикрыт сверху полушариями переднего мозга. На его спинной стороне лежит небольшой эпифиз, а на дне – воронка с крупным гипофизом и перекрест зрительных нервов – хиазма.

Средний мозг имеет крупные зрительные доли, которые несколько раздвинуты в стороны полушариями и мозжечком.

Мозжечок крупный, примыкает к полушариям переднего мозга, значительно прикрывая средний мозг и часть продолговатого мозга. Срединная его часть (червячок) имеет поперечные борозды, способствующие увеличению объёма этого отдела – центра координации движений и равновесия. Значительное развитие мозжечка отражает большую двигательную активность птиц, сложность и разнообразие их движений.

Продолговатый мозг имеет характерный для всех высших позвоночных изгиб.

От головного мозга отходит двенадцать пар нервов (одиннадцатая пара нечётко отграничена от десятой).

Спинной мозг имеет плечевое и поясничное утолщения, а отходящие от них нервы формируют соответствующие сплетения. Это связано с координацией работы сложной двигательной мускулатуры поясов и конечностей.

Органы чувств

Среди органов чувств у птиц главную роль играет зрение, которое хорошо развито у всех птиц, отличаясь особой остротой у хищников. Зрительное восприятие птиц играет большую роль в ориентации на местности, при передвижениях, особенно в полёте, и служит важным средством при внутривидовом и межвидовом общении.

Глаза крупные, у большинства видов расположены по бокам головы, лишь у ряда видов (совы) сдвинуты кпереди, на лицевой диск, что значительно увеличивает возможности объёмного видения. Глаза защищают подвижные веки (часто с ресницами) и мигательная перепонка. Стекловидное тело глаза крупное; в области зрительного нерва есть гребень, который вдаётся в стекловидное тело и выполняет функцию доставки кислорода и удаления продуктов обмена.

Чёткость зрительного восприятия определяется наличием фоторецепторов на сетчатке глаза – палочек и колбочек. Общее их количество в области «острого зрения» сетчатки глаза птиц может достигать до 0,5–1 млн. на 1 кв. мм. Количество и соотношение фоторецепторов отличается у разных видов.

На сетчатке хищных птиц имеется два центра острого зрения и, в целом, разрешающая способность зрения чрезвычайно велика. Все птицы обладают цветным зрением и могут различать множество оттенков. В колбочках, определяющих цветное зрение, имеются своеобразные светофильтры в виде масляных капель разного цвета.

Подвижный зрачок защищает сетчатку от избыточного освещения. Аккомодация глаза осуществляется с помощью изменения формы хрусталика и кривизны роговицы. Поле зрения каждого глаза составляет 150–170 о , поле бинокулярного видения у большинства видов лишь 20–30 о . Однако у ночных птиц оно значительно возрастает в связи с приближением глаз к клюву.

Орган слуха, в дополнение к зрению, является важным органом чувств, помогающим ориентироваться в окружающей обстановке, обнаруживать добычу, общаться и т. д. Внутреннее ухо развито лучше, чем у рептилий, и представлено удлинённой улиткой, в которой увеличено количество чувствующих клеток. Среднее ухо имеет увеличенное стремечко и куполообразную барабанную перепонку. По краю слухового прохода, ведущего к барабанной перепонке, имеется складка кожи, представляющая собой зачаток наружного уха, особенно развитого у некоторых ночных хищников (ушастая сова).

Слух у многих птиц связан со звукоиздаванием, что значительно увеличивает информационные и ориентационные возможности птиц. Некоторые виды птиц, живущие в пещерах (гуахаро, саланганы), способны к эхолокации – они излучают низкочастотные звуки, отражения которых улавливаются слуховыми органами. Благодаря этому, птицы хорошо ориентируются в полной темноте.

Обоняние птиц несколько уступает уровню развития зрения и слуха, однако в носовой полости увеличены носовые раковины и площадь обонятельного эпителия. Многие птицы способны улавливать запахи на достаточно большом расстоянии и даже в плотном грунте.

Орган вкуса определяется количеством и расположением вкусовых чувствующих клеток (вкусовые почки). Они находятся в слизистой оболочке рта, на языке и у его основания. Благодаря вкусовым почкам, к которым подходят нервные окончания, птицы способны различать практически все проявления вкусовой гаммы – горькое, солёное, сладкое.

Осязание выполняется чувствующими клетками, расположенными на разных участках тела, в ротовой полости и даже на клюве (у птиц, добывающих корм в мягком грунте). Некоторые из рецепторов, расположенных на теле, служат термодатчиками, позволяющими анализировать изменения температуры окружающей среды.

Источник