§ 43. Нервная система и органы чувств птиц

Нервная система птиц состоит из центрального и периферического отделов. Головной мозг птиц крупнее, чем у любых современных представителей рептилий. Он заполняет полость черепа и имеет округлую форму при небольшой длине (см. рис. III-12). Самый крупный отдел — передний мозг. Он состоит из двух полушарий с гладкой поверхностью или слабо обозначенными продольными углублениями. Эти углубления не являются истинными бороздами, а отражают границы слоёв внутренних ядер (рис. III-13, а , в ). Только у попугаев можно заметить небольшое морфологическое обособление височной доли полушарий. Основной объём полушарий занимают подкорковые ядра, кора имеет рудиментарное строение и занимает небольшую часть верхней стенки мозга. Полушария переднего мозга простираются назад до контакта с мозжечком. Следствием разрастания переднего мозга назад, а мозжечка — вперёд является то, что промежуточного мозга снаружи совсем не видно, хотя его можно определить по выросту эпифиза. Эпифиз у птиц развит незначительно, а гипофиз достаточно крупный. Средний мозг сильно развит, но из-за бокового расположения имеет нехарактерную внешнюю морфологию. Передние выпячивания крыши среднего мозга сдвинуты латерально. Их часто называют зрительными долями (Lobi optici). Мозжечок состоит из массивной средней части (червя), пересекаемой обычно 9 извилинами, и двух небольших боковых долей, которые гомологичны клочку мозжечка млекопитающих. Задний и продолговатый мозг имеет два резких изгиба, обусловленных ориентацией и подвижностью головы птиц. Гистологическое строение головного мозга птиц существенно отличается от такового у других групп позвоночных. Уже у амфибий можно выявить старый и древний стриатум, септум и в зачаточном виде базальные ядра переднего мозга. У рептилий появляется новый 295

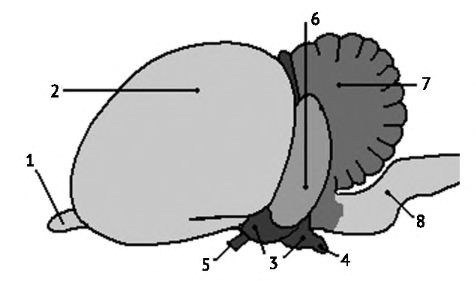

Рис. III-12. Головной и спинной мозг птиц.

Головной мозг птиц обладает крайне стабильной анатомией. Он укорочен в рострокаудальном направлении, а на его поверхности видны только парные полушария переднего мозга, крупный мозжечок и передняя часть крыши среднего мозга. Внешняя форма головного мозга практически не отличается даже у отдалённых видов. а, в — хохлатый осоед ( Pernis ptilorhynchus ) ; б — серый гусь ( Anser anser ) ; г — павлин ( Pavo cristatus ). 296 стриатум, который становится доминирующей структурой переднего мозга (см. рис. III-12; III-13, а). Важно подчеркнуть, что новый стриатум возникает у птиц вопреки развитию зачаточного неокортекса рептилий. Иначе говоря, у рептилий получили значительное развитие структуры стриатума и септума переднего мозга. Они расположены в базальных частях переднего мозга птиц и развиты намного лучше, чем у рептилий (см. рис. III-13, а ). Однако рептилии приобрели и зачаточные корковые структуры переднего мозга, которые сформировались в результате развития дополнительной (половой) обонятельной системы. Эти структуры стали выполнять у рептилий функции нового интегративного мозгового центра на базе переднего мозга. Казалось бы, дальнейшее развитие корковой системы переднего мозга гарантировало бы птицам необходимые поведенческие преимущества. Тем не менее этого не произошло. У птиц корковые структуры, впервые появившиеся в переднем мозге рептилий, носят откровенно рудиментарный характер. Эволюция корковых структур переднего мозга рептилий полностью остановилась у птиц. Зачатки палео-, архи- и неокортекса практически не играют роли в контроле поведения, поскольку обоняние у птиц развито намного меньше, чем у рептилий. У большинства современных птиц нет развитого обоняния, а вомероназальная система полового обоняния у них вообще отсутствует. По-видимому, в период отделения предков птиц из общего рептилийного ствола обоняние перестало играть для них какую-либо роль. Крупный передний мозг остался функционально невостребован и стал морфологическим субстратом для возникновения ассоциативных центров. Зачаточные корковые структуры не могли играть существенной роли на фоне «освободившихся» от своих функций огромных ядер стриатума и септума. Невостребованная нейронная система этих структур надолго обеспечила мозг птиц резервами памяти и возможностями развития сложного адаптивного поведения. Следы кортикальных структур переднего мозга птиц расположены только в дорсальной зоне полушария, а большую часть мозга занимают стриатум, септум и неостриатум. Функции ассоциативного центра в переднем мозге птиц выполняют чрезвычайно развитые структуры стриатума (рис. III-14, а ). Однако историческое

название «гиперстриатум» не отражает реального происхождения этого центра птиц. Ранее считалось, что гиперстриатум возник из стриатума и является его гомологом. Специальные исследования кинетики пролиферации и миграции нейробластов у птиц позволили установить, что гиперстриатум состоит из нейронов различного происхождения. 297

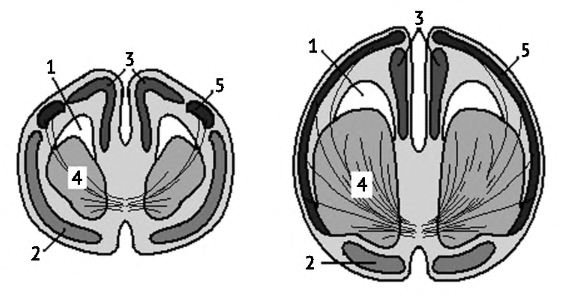

Рис. III-13. Цитоархитектоника головного мозга птиц на примере обыкновенной неясыти ( Strix aluco ).

Буквы сечений на схеме мозга соответствуют обозначениям гистологических срезов. Микрофотографии гистологических срезов сделаны в соответствии с линиями, показанными на цветной схеме мозга с латеральной поверхности. Оранжевый цвет — передний мозг, красный — средний мозг, фиолетовый — мозжечок, синий — задний и продолговатый мозг. 298 Они по большей части мигрируют из латеральной ( paleopallium ) и новой коры ( neopallium ). Особенностью развития стриатума стало формирование структур ядерного типа, а не стратифицированных корковых образований. У птиц и рептилий разрастание стриатума приводит к экспансии дорсального внутрижелудочкового бугорка, который практически полностью занимает полость латеральных желудочков (см. рис. III-14, а ). Гиперстриатум птиц (рептилии имеют его признаки) выполняет функции новой коры. Он представляет собой высший ассоциативный центр, который определяет принятие решений и является ОСНОВНОЙ зоной хранения индивидуального опыта. Через стриатум осуществляются контроль за двигательными функциями и связь с лимбической системой (Northcutt, 1981). Спинной мозг птиц развит очень хорошо. Он образует большие утолщения в плечевой и поясничной области, откуда отходят нервы передних и задних конечностей (см. рис. III-12, а ). В поясничном утолщении верхняя стенка спинного мозга расходится, и центральный канал расширяется в ромбовидный синус, покрытый сверху только мозговыми оболочками. Спинномозговые нервы соединяются у птиц корешками ещё в канале позвоночного столба и выходят между дугами или через отверстия слившихся позвонков. В плечевом сплетении обычно участвуют 4 нерва, реже 3, а у страусов — только 1 нерв. Для управления задними конечностями у птиц существует два сплетения: поясничное и седалищное, или крестцовое. Поясничное сплетение обычно состоит из 3, но у страусов может включать и 5 нервов. Седалищное сплетение у всех птиц состоит из 4 крестцовых нервов. Черепно-мозговые нервы у птиц представлены 12 парами, которые начинаются по отдельности.

Обонятельный нерв (I) идет от нижней поверхности обонятельной доли, которая спереди и снизу примыкает к полушариям переднего мозга. Зрительные нервы (II) после хиазмы плавно переходят в средний мозг, а блуждающий нерв, как и у рептилий, идёт из черепа далеко назад, иннервируя сердце, лёгкие, пищевод и желудок. В отличие от рептилий, добавочный нерв (XI) представлен тонкой веточкой блуждающего нерва, а подъязычный (XII) нерв имеет корешки, отходящие как от продолговатого, так и от спинного мозга (Савельев, 2001). Симпатическая нервная система птиц построена по общему для всех позвоночных принципу. Однако у птиц в шейной части расположен большой симпатический нерв, часто называемый пограничным стволом. Он лежит в канале, образованном двукорневыми началами поперечных отростков позвонков. Участок этого нерва прилежит к сонным артериям, а далее кзади симпатический нерв находится в 299 Рис. III-14. Строение полушария переднего мозга и зрительных долей среднего мозга птиц на примере обыкновенной неясыти ( Strix aluco, а ) и сизого голубя ( Columba livia, б ). Микрофотографии соответствуют линиям, показанным на цветной схеме мозга. Оранжевый цвет — передний мозг, красный — средний мозг, фиолетовый — мозжечок, синий — задний и продолговатый мозг. 300 канале, образуемом головками и бугорками рёбер, и только в поясничной области он лежит свободно. По строению органов чувств птицы имеют несколько отличий от остальных животных. Осязание многих птиц (кулики, утки) сосредоточено в челюстном аппарате, где расположены специализированные механорецепторы (тельца Гранди и Хербста). Осязательные тельца расположены в коже у основания крупных перьев и сконцентрированы в восковице, покрывающей основание клюва. Совы обладают особыми осязательными перьями, расположенными вокруг клюва. У дятлов, дроздов, попугаев и глухарей осязательные функции выполняет язык, весьма богатый нервными окончаниями; в нём присутствуют преимущественно различные типы механорецепторов, а не вкусовые сосочки. Птицы пользуются языком как органом осязания. Вкусовые рецепторы у большинства птиц развиты плохо, поскольку птицы обычно заглатывают пищу, не измельчая её в клюве. Зрение птиц чрезвычайно острое. Глаз способен к аккомодации и обладает рядом морфологических

Источник

Нервная система и органы чувств птиц

В головном мозге птицы (рис. 158) особенно крупный мозжечок (7), площадь поверхности которого увеличена за счёт развития рельефа, и полушария конечного мозга (2). Смыкаясь с мозжечком, они смещают в стороны крупные зрительные доли среднего мозга (6). Обонятельная доля (1) и обонятельная (древняя) кора развиты слабо.

Для птиц ещё больше, чем для пресмыкающихся, характерно мощное развитие подкорковых ядер больших полушарий (стриатума) и развитие собственной коры на зрительных долях среднего мозга (рис. 158, 159). Именно эти два отдела ответственны за сложные формы стереотипного поведения, достигающие у птиц большого совершенства. Способность к научению, особенно развитая у врановых и крупных попугаев, связана с участками, гомологичными новой коре млекопитающих. Связи стриатума со зрительными долями проходят через ядра промежуточного мозга. У птиц 12 пар черепно-мозговых нервов.

Ведущий анализатор птиц — зрительный (рис. 160). Глазные яблоки очень крупные, могут в 2—3 раза превышать массу мозга и составлять 0,5—5% массы тела. У разных видов птиц на один квадратный миллиметр сетчатки приходится от 50 тыс. до 1 млн. фоторецепторов — палочек и колбочек; цвета и их оттенки могут различать все виды птиц.

|

| Рис. 158. Головной мозг птицы (по Ромер, Парсонс, 1992). 1 — обонятельная доля, 2 — полушарие конечного мозга, 3 — промежуточный мозг, 4 — гипофиз, 5 — зрительный нерв, 6 — зрительная доля среднего мозга, 7 — мозжечок (задний мозг), 8 — продолговатый мозг |

|

| Рис. 159. Поперечное сечение больших полушарий рептилии (слева) и птицы (справа) (по Ромер, Парсонс, 1992). 1 — латеральный желудочек, 2 — древняя (обонятельная) кора, 3 — старая кора, 4 — подкорковые ядра, 5 — новая кора |

В области слепого пятна (зона выхода зрительного нерва) у птиц расположен сосудистый вырост — гребень, участвующий в обмене веществ стекловидного тела и внутренних слоёв сетчатки. Аккомодация происходит за счёт изменения формы хрусталика при его одновременном перемещении и некотором изменении кривизны роговицы. Склера у птиц утолщённая, в ней появляются костные пластинки. Хорошо развиты подвижные веки и мигательная перепонка (третье веко), двигающаяся непосредственно по поверхности роговицы, очищая её. Острота зрения птиц, по-видимому, в несколько раз превосходит остроту зрения у человека.

На этой странице материал по темам:

Нервная система и органы чувств птиц реферат

Источник

Органы чувств птиц

Орган слуха состоит из внутреннего, среднего и наружного уха. Внутреннее и среднее ухо обнаруживает сходство с таковым рептилий, тогда как наружное ухо является важным приобретением птиц.

Оно представлено глубоким наружным слуховым проходом, высокими кожными складками и перьями специализированной структуры.

Органы обоняния развиты очень слабо: по-видимому, птицы, по крайней мере большинство из них, лишены способности воспринимать запах.

1 — склера, 2 — роговица, 3 — сосудистая оболочка, 4 — радужина, 5 — сетчатка, 6 — зрительный нерв, 7 — гребешок, 8 — хрусталик, 9 — окостенение склеры

Органы зрения достигают очень больших размеров и являются основными органами ориентировки птиц. По строению они близки к глазам пресмыкающихся: имеют богатый кровеносными сосудами вырост, вдающийся в заднюю полость глаза, — гребешок (pecten) и кольцо из тонких плоских косточек, заложенных в склере. Но характерная особенность глаза птицы — его способность к аккомодации не только путем изменения формы хрусталика под влиянием ресничной мышцы, но и путем увеличения и укорочения расстояния между хрусталиком и сетчаткой, что достигается действием кольцевых мышц, окружающих склеру; при сокращении изменяют форму самого глазного яблока. Таким образом, птицы обладают двойной аккомодацией глаза.

Недоразвитие обоняния и исключительное развитие органов зрения связано с образом жизни птиц: при быстром полете обоняние не играет сколько-нибудь заметной роли, зрение же имеет огромное значение.

Источник