- Лекция №2 механические волны. Акустика

- 2. Уравнение бегущей волны

- Понятие волна и её характеристики

- Электромагнитные волны

- Свойства электромагнитных волн

- Уравнение плоской волны

- Основное свойство всех волн независимо от их природы – перенос энергии без переноса вещества.

- Звуковые волны –

- Волны, вызывающие у человека звуковые ощущения

- (Распространяющиеся в пространстве со звуковой частотой)

- Источники звука

- Характеристики звука объективные субъективные

Лекция №2 механические волны. Акустика

В широком смысле, под волной понимают процесс распространения в пространстве колебаний или возмущений состояния вещества или поля с течением времени. Математически этот процесс выражается функцией, описывающей распространение в пространстве изменений какой-либо физической величины. Выделяют три типа волн: волны на поверхности жидкости, упругие (иначе механические) и электромагнитные. Рассмотрим механические волны, т.е. процессы распространения механических возмущений в упругой среде.

Механические колебания, возбужденные в какой-либо точке пространства вследствие взаимодействия между упруго связанными частицами среды будут распространяться в ней с некоторой конечной скоростью. Частицы среды последовательно вовлекаются в колебательное движение около своих положений равновесия, но не перемещаются вместе с волной. Таким образом, в волновом процессе не происходит переноса массы. От частицы к частице передается только колебательное движение, а значит, и энергия. Перенос энергии без переноса вещества – это основное свойство всех волн, независимо от их природы.

Волны бывают продольные, если колебания частиц среды происходят вдоль направления распространения, и поперечные, если направление колебаний перпендикулярно вектору скорости волны. Очевидно, что в случае продольных волн в среде возникают деформации сжатия и разрежения, которые в свою очередь приводят к образованию локальных областей сгущения и разрежения вещества, т.е. области повышенного и пониженного давления. Такие волны могут возникать в любых средах: в газах, жидкостях и твердых телах. Поперечные механические волны обусловлены деформациями сдвига. Это означает, что они могут существовать только в твердых телах.

В общем случае, волны представляют собой пространственное образование. Геометрическое место точек (поверхность), до которых колебания дошли к некоторому моменту времени, называется фронтом волны. В зависимости от формы фронта волны бывают: плоские, сферические, цилиндрические и т.д.

Поверхность, точки которой имеют одно и то же значение фазы, называется волновой поверхностью. Волновых поверхностей

бесчисленное множество, а фронт волны всегда один.

2. Уравнение бегущей волны

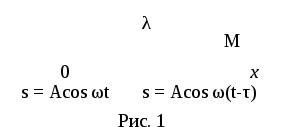

Получим уравнение плоской волны в однородной среде вдоль оси0х, совпадающей с направлением её распространения. Т.к., в этом случае фронт волны перпендикулярен 0х, то смещения s частиц среды будут зависеть только от координаты х и момента времени t, т.е. уравнение волны будет представлять собой функцию – s = f(x,t). Пред-положим, что в точке 0 (рис.1) частица совершает колебания по гармоническому закону: s = Acosωt. Тогда, очевидно, что колебания в некоторой точке М, удаленной от точки 0 на расстояние 0М = х, будут совершаться по тому же закону, но с некоторым отставанием по времени τ от колебаний в точке 0:

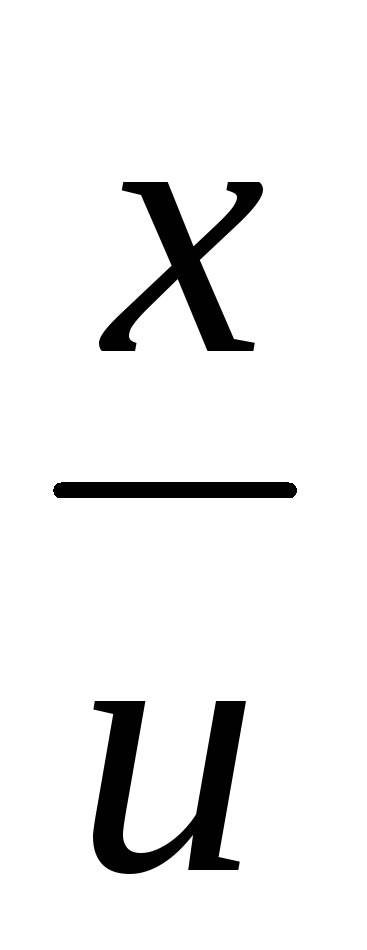

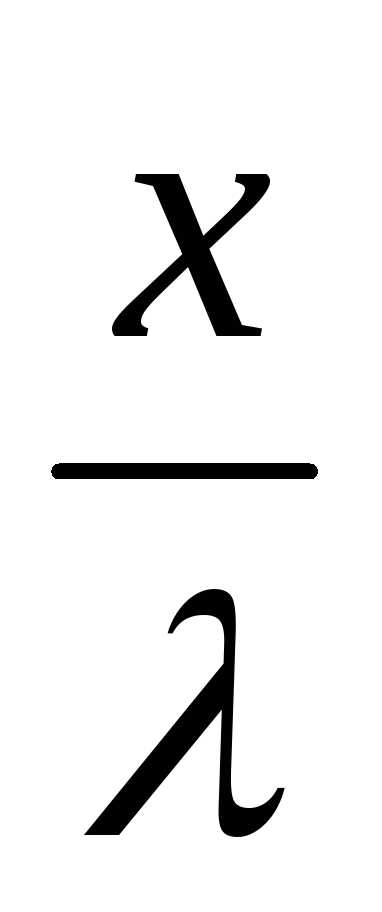

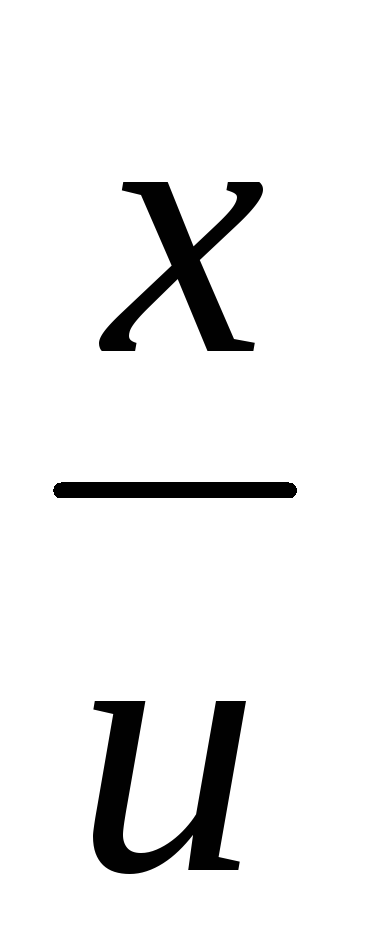

Если обозначить скорость волны через u, то время запаздывания, за которое волна добежит от точки 0 до точки М: τ = х/u, и уравнение колебаний в произвольной точке М на расстоянии х от источника примет вид:

s = A cos ω( t-τ ) = A cos ω( t — ). (2)

Это и есть искомое уравнение плоской бегущей волны. Здесь: А – амплитуда смещения частиц среды от положения равновесия, ω – циклическая частота колебаний частиц, ω( t — ) – фаза колебаний в точке с координатой х, u – скорость плоской волны.

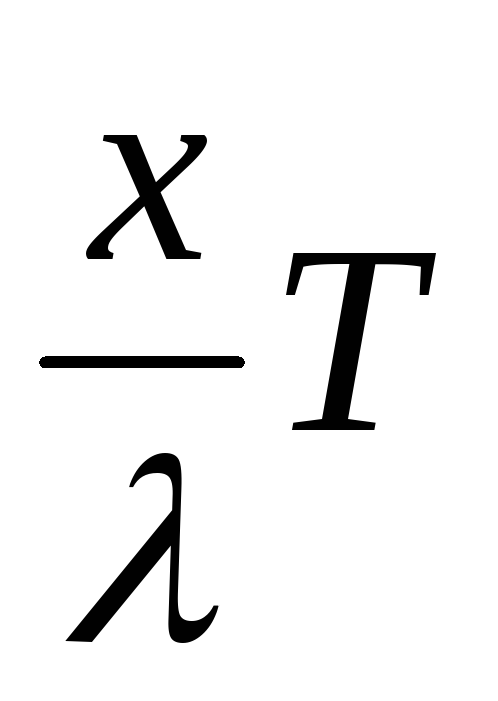

Расстояние между ближайшими частицами среды, колеблющимися в одинаковой фазе, называется длиной волны λ (рис.1).

Длина волны равна расстоянию, на которое распространяется определенная фаза колебаний за период колебаний частиц среды. Тогда λ = u·T = u/ν. Т.к. ω = 2πν, то (2) можно переписать в виде:

s = Acosω( t —

Покажем, что скорость распространения волны u – это скорость перемещения фиксированного значения фазы. Положим ω( t –

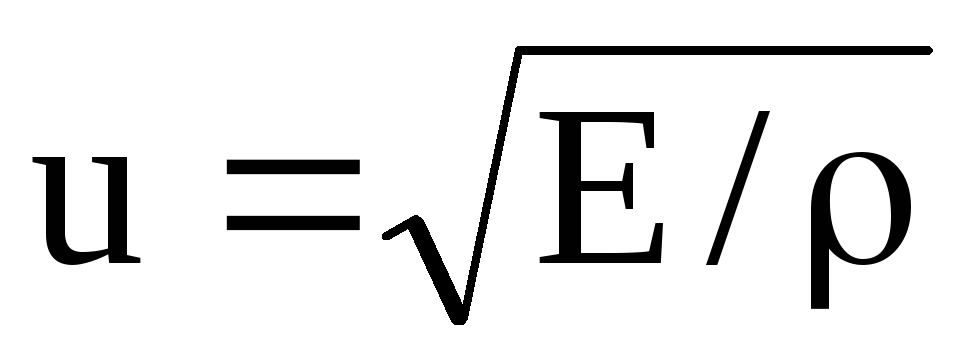

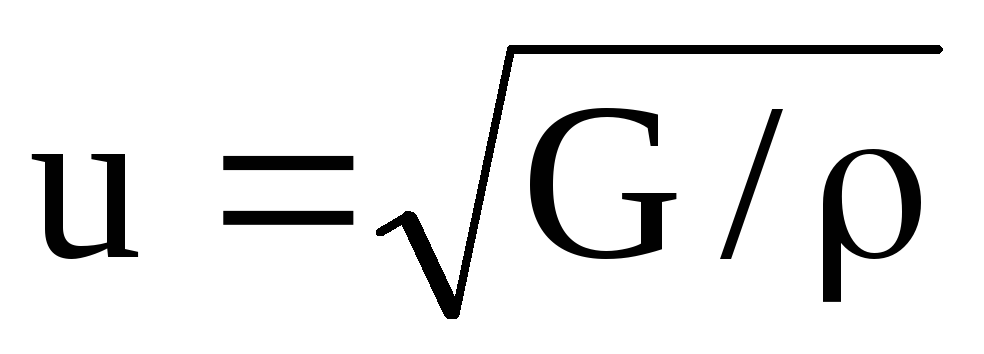

Скорость распространения механических волн зависит от физических свойств среды. Скорость распространения продольных волн определяется формулой:

Основные свойства волн: прямолинейность распространения в однородной среде, отражение и преломление на границе раздела сред, дисперсия, интерференция и дифракция.

Источник

Понятие волна и её характеристики

Волной называют колебания, распространяющиеся в пространстве с течением времени. Важнейшей характеристикой волны является ее скорость. Волны любой природы не распространяются в пространстве мгновенно. Их скорость конечна. При распространении механической волны движение передается от одного участка тела к другому. С передачей движения связана передача энергии. Основное свойство всех волн независимо от их природы состоит в переносе ими энергии без переноса вещества. Энергия поступает от источника, возбуждающего колебания начала шнура, струны и т. д., и распространяется вместе с волной. Через любое поперечное сечение непрерывно течет энергия.

Эта энергия слагается из кинетической энергии движения участков шнура и потенциальной энергии его упругой деформации. Постепенное уменьшение амплитуды колебаний, при распространении волны связано с превращением части механической энергии во внутреннюю. Если заставить конец растянутого резинового шнура колебаться гармонически с определенной частотой v, то эти колебания начнут распространяться вдоль шнура. Колебания любого участка шнура происходят с той же частотой и амплитудой, что и колебания конца шнура. Но только эти колебания сдвинуты по фазе друг относительно друга. Подобные волны называются монохроматическими.

Электромагнитные волны

Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно электромагнитных волн. Фундаментальные законы природы могут дать гораздо больше, чем заключено в тех фактах, на основе которых они получены. Одним из таких относятся открытые Максвеллом законы электромагнетизма. Среди бесчисленных, очень интересных и важных следствий, вытекающих из максвелловских законов электромагнитного поля, одно заслуживает особого внимания. Это вывод о том, что электромагнитное взаимодействие распространяется с конечной скоростью. Согласно теории близкодействия Перемещение заряда меняет электрическое поле вблизи него. Это переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле в соседних областях пространства. Переменное же магнитное поле в свою очередь порождает переменное электрическое поле и т. д.

Перемещение заряда вызывает, таким образом, «всплеск» электромагнитного поля, который, распространяясь, охватывает все большие области окружающего пространства. Максвелл математически доказал, что скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света в вакууме. Длина электромагнитной волны в вакууме обратно пропорциональна частоте и выражается через скорость света. Представьте себе, что электрический заряд не просто сместился из одной точки в другую, а приведен в быстрые колебания вдоль некоторой прямой. Тогда электрическое поле в непосредственной близости от заряда начнет периодически изменяться.

Период этих изменений, очевидно, будет равен периоду колебаний заряда. Переменное электрическое поле будет порождать периодически меняющееся магнитное поле, а последнее в свою очередь вызовет появление переменного электрического поля уже на большем расстоянии от заряда и т.д. В каждой точке пространства электрические и магнитные поля меняются во времени периодически. Чем дальше расположена точка от заряда, тем позднее достигнут ее колебания полей. Следовательно, на разных расстояниях от заряда колебания происходят с различными фазами. Направления колеблющихся векторов напряженности электрического поля и индукции магнитного поля перпендикулярны к направлению распространения волны. Электромагнитная волна является поперечной. Электромагнитные волны излучаются колеблющимися зарядами.

При этом существенно, что скорость движения таких зарядов меняется со временем, т. е. что они движутся с ускорением. Наличие ускорения-главное условие излучения электромагнитных волн. Электромагнитное поле излучается заметным образом не только при колебаниях заряда, но и при любом быстром изменении его скорости. Интенсивность излученной волны тем больше, чем больше ускорение, с которым движется заряд. Максвелл был глубоко убежден в реальности электромагнитных волн. Но он не дожил до их экспериментального обнаружения. Лишь через 10 лет после его смерти электромагнитные волны были экспериментально получены Герцем.

Свойства электромагнитных волн

Современные радиотехнические устройства позволяют провести очень наглядные опыты по наблюдению свойств электромагнитных волн. При этом лучше всего пользоваться волнами сантиметрового диапазона. Эти волны излучаются специальным генератором сверхвысокой частоты (СВЧ).

Стоит отметить, что влияние электромагнитных волн на человека это – предмет жарких споров. К примеру, в Дании «электромагнитную аллергию» считают настоящим недугом. Всемирная организация здравоохранения относит такую реакцию организма как «возможное заболевание». Среди симптомов присутствует головная боль, вялость, расстройства памяти.

Электрические колебания генератора модулируют звуковой частотой. Принятый сигнал после детектирования подается на громкоговоритель. Я не буду описывать проведение всех опытов, а остановлюсь на основных. Диэлектрики способны поглощать электромагнитные волны. Некоторые вещества (например, металл) способны поглощать электромагнитные волны. Электромагнитные волны способны изменять свое направление на границе диэлектрика. Электромагнитные волны являются поперечными волнами. Это означает, что векторы Е и В электромагнитного поля волны перпендикулярны к направлению ее распространения.

Источник

Уравнение плоской волны

где k = —— – волновое число; l – расстояние, пройденное волной от вибратора до точки.

Основное свойство всех волн независимо от их природы – перенос энергии без переноса вещества.

Звуковые волны –

Волны, вызывающие у человека звуковые ощущения

(Распространяющиеся в пространстве со звуковой частотой)

v > 2 · 10 4 Гц – ультразвуки.

Источники звука

естественные искусственные

раскаты грома; камертон (изобретен в 1711 г.

звук от извергающегося вулкана; английским музыкантом Дж. Шором),

звуки человеческого голоса, пение птиц, шум работающего двигателя,

звук падающей воды водопада и т. д. звучание музыкальных инструментов и т. д.

Характеристики звука объективные субъективные

длина частота скорость тон громкость тембр шум

волны распространения

Основные субъективные характеристики звука:

1.Тон (высокий и низкий). Зависит от частоты звука: чем частота звука больше, тем звук выше, чем частота звука меньше, тем звук ниже при одинаковой амплитуде колебаний.

2. Громкость. Зависит не только от звуковой волны, но и от чувствительности человеческого уха. Зависит от амплитуды колебаний: чем амплитуда меньше, тем звук тише, чем амплитуда больше, тем звук громче при одинаковой длине волны. Единица громкости – бел (Б) – названа в честь немецкого физика Генриха Бела. На практике используют дольную единицу – децибел (дб). Весь диапазон воспринимаемых ухом звуковых волн соответствует громкости

тихий шепот раскаты грома

3. Тембр – качество звука, позволяющее различать два звука одинаковой высоты (тона) и громкости, издаваемых различными источниками. Тембр – это окраска звука, зависящая от его источника. Тембр звука бывает высокий и низкий. По тембру мы узнаем человека по голосу.

4. Шум – звук, в котором присутствуют колебания всевозможной частоты.

Акустический резонанс – наложение звуковых волн при совпадении частот их колебаний. Возможен потому, что звуковые волны – волны механические.

Эхо – звуковая волна, отраженная от какого-либо препятствия и вернувшаяся к своему источнику. Возможно потому, что звуковые волны обладают свойством отражения.

Физические характеристики звука:

1. Звуковое давление – давление, оказываемое звуковой волной на стоящее перед ней препятствие.

2

Звук, издаваемый струной рояля

Источник