4. Характеристика природных условий.

следует различать природные условия и ресурсы. Условия:

-геоморфологические (структура земли)

-инженерно-геологические (просадка грунтов)

Условия считаются благоприятными, если они приводят к повышению цен на строительство на 10%

Относительно благоприятными – на 10-30%

Работа по территориальному проектированию в системе прогнозирования

Работы по территориальному проектированию состоят из 2х этапов: схема и проект

Выявление функционирования зон

Выявление перспективного населения

Выявление возможности организации общественного обслуживания

Структурные элементы работ по территориально-пространственному проектированию:

Перспективы экономического развития территорий

Планировочная организация территории

Характеристика природных условий и ресурсов территориального

Природные условия территории включают:

Гидрология – поверхностный слой земли, пещеристая структура подземных рек

Инженерная геология – геология о слоях

Климатические характеристики – ветер и т.д.

Почвенные характеристики – растения и т.д.

Растительный мир и ландшафт

Благоприятные – требуют удорожания территорий до 10%

Относительно благоприятные – 10-35%

Неблагоприятные – свыше 35%

5. Комплексная оценка территории

Включает в себя природные и антропогенные факторы. К природным относятся:

-уклон рельефа (благопр. – 10% отн.благ. – 10-30, неблагопр.>30)

-сейсмичность территории(благопр. — удорожание на 5% при 7 баллах,отн.благ. — удорожание на 10% при 8, неблаг. — на 12% при 9)

-транспортная обеспеченность (благ. – 1-2класс магистрали, отн. – 3-4, неблаг — 5 категория – грунтовка)

-плотность транспортной сети (благ. – более 5км на 100км квадратных, отн. –0,5-5км, неблаг < 0. 5)

-транспортная доступность (благ. — До 90 минут туда и обратно, отн.-до 120, неблаг.- более 120 минут.)

-Демографическая емкость населения.

Существует 4 группы комплексных оценок территории:

5.Комплексная оценка территории

Оценка территории может быть частной или общей(комплексной)

Комплексная оценка- сравнительная планировочная оценка отдельных участков всей территории по комплексу антропогенных и природных факторов с точки зрения благоприятности этих участков для размещения основных видов хоз. деятельности.

-Природные(инженерно-геологические, климатические, почвенные, водные, минерально-сырьевые ресурсы)

— Антропогенные(обеспеченность территории транспортными инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, админ-хоз и культурных центров, арх-эстетич достоинства природных и культурных ландшафтов…)

При комплексной оценке число факторов может меняться в зависимости от спецефич условий территории.

Приемы комплексной оценки:

Экспертная оценка факторов(ранжирование факторов с последующ бальн оценкой)

Источник

Особенности природных условий России

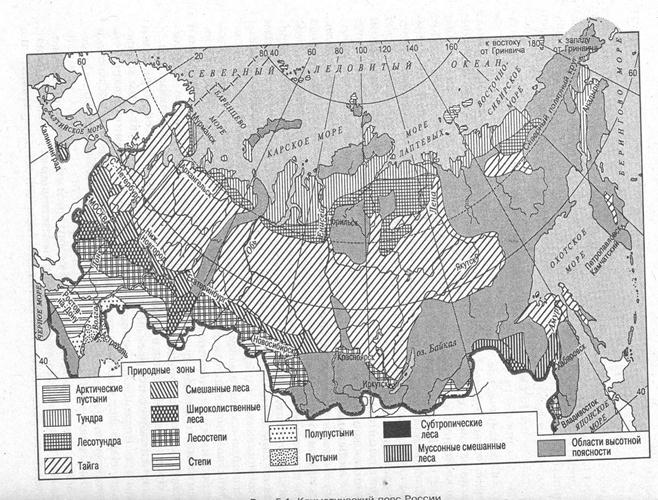

Географическое положение и размеры территории обусловили значительное разнообразие природных условий России. Климатические условия соответствуют зональным географическим различиям: от холодного арктического климата на севере до субтропического на юге; от морского на севере до резко континентального (Сибирь и преобладающая часть Дальнего Востока) и муссонного (побережье Тихого океана) на востоке. Большая часть страны расположена в пределах умеренного климатического пояса, где представлены следующие природные зоны: лесная, лесостепная, степная, полупустынная, пустынная (рис. 5.1).

Особенность рельефа страны такова, что три четверти ее территории занимают равнины. При этом незащищенность с севера горными массивами обусловливает глубокое проникновение арктического воздуха в западную часть страны, а горные хребты Дальнего Востока, преграждая путь теплым муссонам Тихого океана, делают более суровым климат азиатской части. Приподнятость поверхности восточной части России является одной из причин жестких климатических условий по сравнению с западом страны, который характеризуется значительной хозяйственной освоенностью.

Большая часть территории страны относится к зоне достаточного и избыточного увлажнения (к северу от линии Курск — Самара — Екатеринбург — Новосибирск количество осадков превышает испарение).

Необходимо отметить значение характерного для всей территории России снежного покрова. Число дней со снежным покровом максимально в Восточной Сибири (Таймырский автономный округ) — до 260. Наиболее мощный снежный покров характерен для Камчатки (в среднем свыше 1 м), междуречья низовий Оби и Енисея (80 см) и севера Предуралья (70 см).

Более чем на 10 млн. км 2 (58,6%) территории страны распространена вечная мерзлота. Наибольшей мощности вечная мерзлота достигает «а северо-востоке азиатской части (до 500—600 м). Это явление во многом определяет характер и специфику хозяйственной деятельности значительной территории страны.

Как было отмечено выше (§ 1.1), суммарная оценка природных условий жизни людей заключена в уровне комфортности. Все территорий в пределах страны можно поделить на комфортные (наиболее благоприятные для жизнедеятельности населения), прекомфортные (благоприятные, близкие к комфортным), гипокомфортные (с пониженной комфортностью), дискомфортные (неблагоприятные для жизни людей из районов с умеренным климатом), экстремальные (крайне непригодные для постоянного проживания населения из районов с умеренным климатом) (рис. 5.2).

К экстремальным территориям относятся Кольские, печерские, новоземельские и западносибирские арктические тундры, восточносибирские и чукотские арктические тундры и субарктические лесотундры, североуральские и восточносибирские субарктические горы, якутскочукотские субарктические тундровые и редколесные равнины, плоскогорья и среднегорья. В хозяйственном отношении это преимущественно оленеводческо-промысловые районы с редкими очагами урбанизации. Для нормальной жизнедеятельности людей в этих регионах должна быть создана искусственная среда с изолированным режимом жилых и производственных помещений практически круглый год.

Дискомфортные территории с весьма интенсивным природным воздействием на жизнедеятельность людей в пределах территории России представлены холодными гумидными и аридными регионами. Дискомфортные холодные гумидные территории охватывают приречные субарктические лесотундровые и редколесные равнины (Кольские, мезенские, печерские, обские, пур-тазовские, енисейские, оленекские, янские, колымо-индигирские и пенженско-анадырские), а также ангаро-енисейские и лено-вилюйские субарктические северо- и среднетаежные равнины и плоскогорья. К дискомфортным территориям относятся горные участки тундры и тайги (уральские, саяно-хамардобанские, алдано-джугджурские, буреинские). На большей части территорий преобладает промыслово-оленеводческий тип хозяйства с ограниченным животноводством. Здесь сформировались локальные очаги урбанизации на основе разработки природных ресурсов. Для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения в Данных регионах необходима повышенная теплоизоляция.

Дискомфортные аридные территории представлены сухостепными, Полупустынными, пустынными, солончаково-луговыми равнинами и горно-степными ландшафтами (северокаспийскими, узеньскими, орско-верхнетобольскими). Основным занятием населения на этих территориях является тонкорунное овцеводство и мясное животноводство / местами в сочетании с возделыванием бахчевых культур). Очаги урбанизации связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых.

Гипокомфортные территории России подразделяются на бореальные (леса умеренного пояса) и семиаридные (степи умеренного пояса), гипокомфортные бореальные территории представлены среднетаежными и южнотаежными равнинами. Здесь развит пушной промысел в сочетании с очагами земледелия и животноводства. На этих территориях находятся локальные зоны высокой урбанизации на основе разработки местных природных ресурсов (нефть, лес, черные и цветные металлы и пр.).

Гипокомфортные семиаридные территории включают поволжско-прикаспийские и южноуральские степные и сухостепные равнины, западносибирские сухостепные равнины, даурские горные степи. Население этих территорий занято мясомолочным животноводством и овцеводством, выращиванием зерновых культур. Города и поселки специализируются на переработке сельскохозяйственной продукции, а также добыче, обогащении и переработке полезных ископаемых. Обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения достигается путем строительства жилищ, защищающих от низких температур зимой и высоких температур летом. Здесь необходим контроль за возникновением природно-очаговых инфекций.

Прекомфортные территории представлены южнотаежными регионами и регионами европейской части России, лесостепными ландшафтами Южного Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. В этих регионах развито молочное скотоводство, свиноводство, картофелеводство, выращивание льна, зерновых культур, распространен пригородный тип сельскохозяйственного производства. Здесь Расположены крупные городские агломерации с развитой промышленностью. Оптимизация условий жизнедеятельности на этих территориях связана с решением экологических проблем промышленного и бытового происхождения.

Комфортные территории представлены европейскими лесостепными равнинами, которые издавна плотно заселены. Сельскохозяйственное производство здесь представлено различными отраслями животноводства и растениеводства, сложилось хорошо развитое пригородное хозяйство. В пределах комфортной зоны целиком или частично расположены 26 субъектов Федерации, большинство городских агломераций. Здесь отмечается наибольшая плотность населения и наибольшее число промышленных предприятий. Комфортные территории испытывают интенсивный техногенный прессинг.

Таким образом, природно-климатические условия наиболее благоприятны для жизнедеятельности населения и ведения хозяйства степной и особенно приморской части Северного Кавказа, в Центральном Черноземье, Среднем Поволжье, в определенной степени — на юге Урала и Западной Сибири. Наименее благоприятны они в северных и частично дальневосточных (за исключением южной части) регионах (с общим ухудшением в северо-восточном направлении) Здесь они являются одним из основных факторов роста затрат на поддержание жизнедеятельности населения.

Итак, Россию характеризуют следующие специфические природные особенности: наличие обширной (самой крупной в мире) арктической зоны; наличие самого большого по площади массива вечной мерзлоты; большая площадь ветландов — болот, заболоченных территорий и переувлажненных земель. Ветланды России составляют около 60% территорий подобного рода в Северном полушарии; расположение примерно половины земельных ресурсов в зоне Севера с холодным климатом, болотами и вечной мерзлотой; невыгодное географическое положение по отношению к трансграничному переносу; в связи с преобладанием в средних широтах переноса воздушных масс с запада значительную долю основных загрязнителей составляют поллютанты, поступающие из стран Западной, Северной и Центральной Европы и ближнего зарубежья.

Рис. 5.2. природные условия жизни людей

Источник