Кровообращение плода. Питание плода.

В эмбриональный и фетальный период у высших позвоночных животных формируется 3 системы кровообращения: желточная, плацентарная и легочная.

В начальных стадиях развития вслед за обособлением пупочного пузырька возникает желточное кровообращение, заключающееся в появлении артериальных и венозных сосудов, оплетающих стенку желточного пузыря и собирающихся в более крупные стволы в области пупочного кольца. Этот круг кровообращения имеет большое значение у яйцекладущих. У млекопитающих развит слабо, формируется почти одновременно с плацентарным кругом кровообращения. Последний выполняет функции малого круга кровообращения взрослых индивидов, так как у зародыша легочное кровообращение не функционирует. Плацентарное кровообращение характеризуется следующими анатомическими особенностями: левая и правая половины сердца не обособлены, а соединяются овальным отверстием, расположенным между предсердиями, по краям этого отверстия прикрепляется перепончатый клапан, вдавливающийся в полость левого предсердия. Легочная артерия крупным анастомозом соединяется с аортой, вследствие чего основная масса крови из правого желудочка поступает в аорту. В нефункциональные легкие притекает незначительное количество крови. От аорты отделяются две пупочные артерии, они идут по боковым стенкам мочевого пузыря, проникают через пупочный канал, участвуя в образовании пупочного канатика. Располагаясь между аллантоисом и хорионом, ветви пупочных артерий подходят к плодной части плаценты и образуют там густую артериальную сеть, внедряясь конечными ветвями в каждую ворсинку. Артериолы ворсинок переходят в венулы, последние, собираясь в более крупные стволы, образуют пупочную вену. Пупочная вена в составе пупочного канатика проходит в брюшную полость и направляется к печени, где впадает в воротную вену. У жвачных и плотоядных имеется дополнительный венозный проток, соединяющий пупочную вену с каудальной полой. Особенности кровообращения плода: кровь плода всегда беднее кислородом, чем кровь матери, так как кислород захватывается эритроцитами плода только в ворсинках плаценты; пупочная вена несет обогащенную кислородом кровь; в печени кровь пупочной вены смешивается с венозной кровью воротной вены; через овальное отверстие кровь из правого предсердия проникает в левое, смешивается с венозной кровью из легочной вены и попадает в правый желудочек; кровь, проникающая в правый желудочек, сокращением его перегоняется из легочной артерии через боталлов проток в аорту. В результате такого перемешивания кровь большого круга содержит мало кислорода и пупочные артерии несут «венозную» кровь.

Во время родов, когда пуповина сдавливается или обрывается, плод рефлекторно делает вдох, одновременно с которым закрывается клапан овального отверстия, таким образом правое и левое предсердие оказываются изолированными. После рождения провизорные сосуды плода превращаются в связки.

Рост эмбриона и плода исключительно быстрый, поэтому ему нужно интенсивное питание. У многих позвоночных животных плод питается желтком яйцеклетки. У организмов, стоящих на более высокой ступени развития, питание плода частично осуществляется за счет желтка клетки, но главным образом в результате пластического материала материнского организма благодаря плацентарной связи между подом и матерью. Чем выше организация животного, тем меньшую роль в питании зародыша имеют запасы пластического материала, заложенные в яйце клетке. Кровеносные системы матери и плода тесно связаны.

В первые дни эмбрион развивается за счет запасов цитоплазмы яйцеклетки. Этим объясняется то, что при интенсивном дроблении в стадии морулы величина зародыша не изменяется. После исчезновения прозрачной оболочки он начинает быстро расти, черпая пластический материал из материнского организма. С проникновением зародыша в матку трофобласт воспринимает питательные вещества из эмбриоторфа («маточного молока»). Эмбриоторф – секрет слизистой матки. Вскоре развивается сеть кровеносных сосудов желточного круга кровообращения, она извлекает питательный материал из желточного мешка и разносит его по всем элементам зародыша. У домашних животных желточное кровообращение не может обеспечить потребность плода в питательных веществах, эту роль у них играет плацентарное кровообращение. Плацента заменяет для плода деятельность целого ряда органов, участвующих в обмене веществ у взрослого животного. Функции плаценты осуществляются не только путем осмоса и диффузии, но и через сложные биохимические превращения веществ.

Источник

Круги кровообращения

В различные периоды эмбрионального развития у наземных позвоночных различают три последовательно сменяемые типа кровообращения – желточное, аллантоидное, а у живородя- щих еще и плацентарное. После рождения плацентарное кровообращение заменяется дефи- нитивным, которое характерно для взрослых животных.

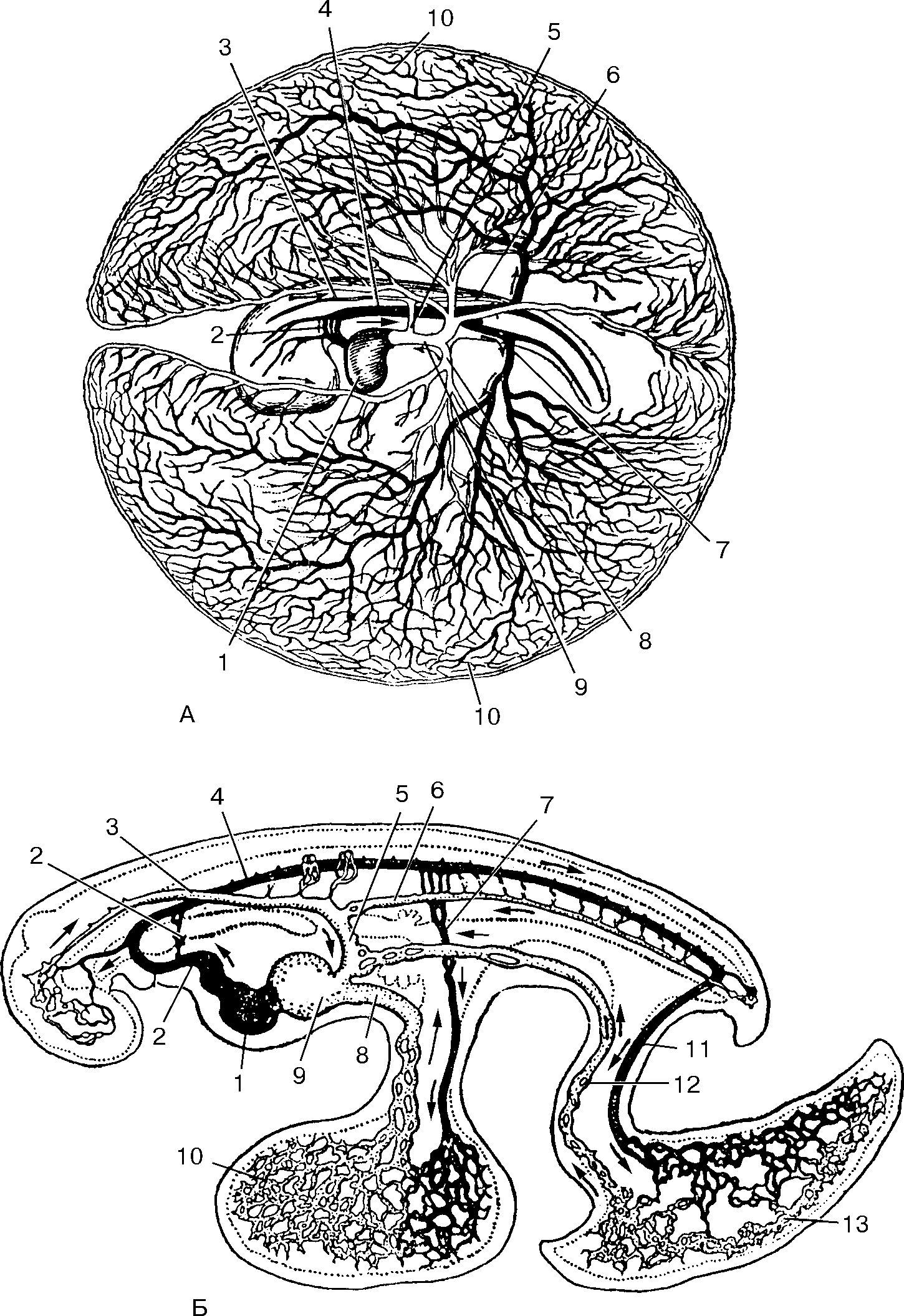

ЖЕлтОЧНОЕ КрОВООБраЩЕНИЕ (рис. 84 а). у всех позвоночных желточный мешок на ранних стадиях эмбрионального развития служит основным органом питания, дыхания и кровотворения для развивающегося зародыша. Желточные вены, развившиеся в крыше жел- точного мешка по обе стороны от первичной кишки, в количестве двух сосудов вступают в эм-

Рисунок 84 – Развитие сердечно-сосудистой системы:

А – эмбрион птицы, Б – эмбрион свиньи. 1 – желудочек сердца; 2 – дуги аорты; 3 – яремная вена; 4 – аорта; 5 – общая кардинальная вена; 6 – каудальная кардинальная вена; 7 – желточнобрыжеечная артерия; 8 – желточная вена; 9 – венозный синус; 10 – капилляры желточного мозга; 11 – пупочная артерия; 12 – пупочная вена; 13 – капилляры плаценты (артерии черные, вены светлые)

брион и соединяются с сосудами его тела. Кровь от эмбриона по желточным артериям, отходя- щим от дорсальной аорты, возвращается в желточный мешок, где через капиллярные сосуды поступает в желточные вены (рис. 84 Б).

у рептилий и птиц с образованием околоплодных оболочек наряду с желточными сосуда- ми происходит развитие аллантоидных (пупочных) артерий. Последние отходят от каудально- го конца брюшной аорты, проходят вдоль стебелька аллантоиса и разветвляются в хориоаллан- тоисе, который выполняет функцию эмбрионального легкого.

у млекопитающих, у которых запасы питательных веществ в яйцеклетке незначительны, желточное кровообращение функционирует непродолжительное время и вскоре заменяется плацентарным кровообращением.

ПлаЦЕНтарНОЕ КрОВООБраЩЕНИЕ (рис. 84 а, Б ). Плацентарное кровообращение характерно для всех живородящих, в том числе и для большинства млекопитающих. Плацента образуется на месте соединения хориона со стенкой матки и обеспечивает взаимосвязь разви- вающегося плода с организмом матери. Она, выполняя роль посредника между кровью плода и кровью матери, обеспечивает доставку в тело плода необходимых питательных веществ и кислорода и забирает от него продукты метаболизма и углекислый газ. Кроме того, плацента выполняет роль защитного барьера, предохраняя плод от проникновения в него вредных ве- ществ. В плаценте происходит синтез гормонов, ацетилхолина и других веществ, воздействую- щих на организм матери.

Капиллярные сосуды, развивающиеся в ворсинках хориона, соединяют между собой ар- териальные и венозные пупочные сосуды. Первоначально пупочные вены были представлены парными сосудами, но вскоре правая пупочная вена подвергается редукции и от нее сохраня- ется лишь венозный проток, соединяющий левую пупочную вену с каудальной полой веной. Пупочная вена, пройдя в составе пупочного канатика через пупочное кольцо брюшной стенки плода, направляется к печени, где, отдав венозный проток, вместе с воротной веной, несущей венозную кровь от желудка и кишечника, образует систему синусоидальных капилляров пече- ни. Из печени кровь по печеночной вене впадает в каудальную полую вену, несущую венозную кровь из каудальных участков тела плода. таким образом, артериальная кровь, оттекающая от плаценты, в каудальной полой вене подвергается первому смешению с венозной кровью плода. По каудальной полой вене кровь направляется в правое предсердие, где происходит ее второе смешение с венозной кровью, поступившей по краниальной полой вене из передних участков тела плода. В силу того, что малый (легочный) круг кровообращения у плода еще не функционирует, то большая часть крови из правого предсердия через овальное отверстие в межпредсердной перегородке поступает в левое предсердие. В левом предсердии, куда по- ступает незначительное количество венозной крови из сосудов легких, происходит третье сме- шение, после чего она направляется в левый желудочек, а из него в большой, или системный,

Часть крови, поступившей из правого предсердия в правый желудочек, по легочному ство- лу направляется в сторону легких, но, не достигая их, по артериальному протоку, соединяюще- му легочный ствол с дугой аорты, поступает в большой круг кровообращения, где происходит ее четвертое смешение. В силу того, что кровь, более насыщенная питательными веществами и кислородом, поступает в плечеголовной ствол, то органы области головы и особенно головной мозг оказываются в более выгодных условиях питания, чем все другие органы тела, получаю- щие кровь по сосудам, отходящим от грудной и брюшной аорты. Последним объясняется их различная интенсивность в скорости роста и развития.

Большая часть крови, содержащая меньшее количество питательных веществ, пройдя по дорсальной аорте и обеспечив кровоснабжением все части и органы тела плода, по пупочным артериям возвращается в капиллярную сеть плацентарных сосудов. Здесь, освободившись от продуктов метаболизма и углекислого газа, кровь насыщается всем необходимым и вновь на- правляется в тело плода (рис. 85 а).

После рождения, когда связь плода с плацентой разрывается и происходит первый вдох новорожденного, кровеносные сосуды легких расширяются и кровь из правого предсердия устремляется в правый желудочек, а из последнего по легочному стволу и легочным артериям в легкие. Из легких артериальная кровь, поступив в левое предсердие, создает здесь повышен- ное давление, в результате чего заслонка овального отверстия препятствует поступлению сюда

крови из правого предсердия. Вскоре заслонка овального отверстия срастается с его краями и полностью изолирует правую половину сердца от левой, что приводит к обособлению малого круга кровообращения от большого.

Все структурные изменения, происходящие в сердце после рождения, приводят к запу- стению артериального протока и превращению его в артериальную связку. Пупочная вена и пупочные артерии, подвергаясь облитерации, становятся фиброзными тяжами и получают на- звание связок (круглая связка печени и круглые пузырные связки). После этих преобразова- ний кровообращение у новорожденного становится типичным для взрослого животного.

Источник