17.5.Особенности размножения птиц

В отличие от млекопитающих животных развитие эмбрионов птиц происходит вне организма матери. В связи с этим яйца птиц обладают сложной системой яйцевых оболочек, предохраняющих зародыш от повреждений и, прежде всего, от высыхания. Кроме того, яйца содержат большой запас питательных веществ, необходимых для развития зародыша. В ходе эмбриогенеза значительного развития достигают амнион, аллантоис и желточный мешок, которые берут на себя функции питания зародыша, газообмена и обмена веществ.

Половое созревание яйценоских пород кур завершается к 4-5 месяцам, более крупных мясных — к 6-8 месяцам, петушки созревают несколько раньше. Длительность половой деятельности домашней птицы: петух до 4 лет, курица до 6 лет, индюк до 3 лет, индейка до 5 лет, селезень и утка до 4 лет, гусак до 5, гусыня до 8 лет.

Семенники у самцов сельскохозяйственных птиц расположены в брюшной полости в области трех последних ребер. В период половой деятельности семенники становятся крупнее. Придатки семенников развиты слабо, придаточных желез у птиц не имеется. Совокупительного органа у петуха нет, у селезней и гусаков имеется копулятивный орган (половой член).

Спермии могут длительное время сохраняться в яйцеводе кур, не теряя своей оплодотворяющей способности. Например, куры несут оплодотворенные яйца еще в течение 20 дней после отсадки самцов.

У птиц функционирует только левый яичник; правый, хотя и закладывается, вскоре редуцируется. Соответственно у птиц имеется только один яйцевод, состоящий из воронки, белковой части, перешейка, «матки» («известковой» части) и влагалища, которое открывается в клоаку. Общая длина яйцевода у кур-несушек достигает 60 см.

В ходе своего развития ооциты накапливают в цитоплазме желток, за счет которого достигают значительных размеров (35—40 мм в диаметре у курицы). На поверхности желтка находится зародышевый диск, представляющий собой белое пятнышко величиной 1—2 мм. Это и есть собственно яйцеклетка.

В яичнике периодически происходит овуляция. Длительность этого процесса составляет 1—2 мин. После разрыва фолликулярной оболочки ооцит проскальзывает в воронку яйцевода, который при этом перистальтически сокращается и продвигает его в направлении клоаки. Движению ооцита способствует мерцательный эпителий стенки яйцевода. Процесс формирования яйца в яйцеводе продолжается от 23 до 30 ч, при этом оплодотворенное яйцо более 80 % времени находится в известковой части яйцевода.

Прохождение по верхней части яйцевода длится около 15—18 мин. В белковой части, длина которой 30—40 см, формируемое яйцо находится 3—3,5 ч. При продвижении желток вращается вокруг продольной оси, что происходит благодаря спиральному расположению слизистой оболочки яйцевода. В процессе вращения он постепенно окружается четырьмя слоями белка, выделяемого железами яйцевода. Здесь же на его полюсах формируются шнурообразные тяжи — халазы. Благодаря халазам желток постоянно удерживается в центре яйца. Кроме того, при любом положении яйца яйцеклетка будет поворачиваться зародышевым диском кверху. Следовательно, при естественном насиживании зародышевый диск всегда располагается ближе к телу наседки.

В белковой части яйцевода откладывается 40—50 % белка, остальной — в перешейке, где яйцо находится до 1,5 ч. Здесь также начинается образование подскорлуповой оболочки, состоящей из двух листков, которые у тупого конца яйца отходят друг от друга и образуют в этом месте воздушную камеру.

В матке яйцо находится 20 ч. Здесь происходит образование его известковой оболочки — скорлупы.

Акт яйцекладки происходит через влагалище — широкое мускулистое образование, по длине соответствующее длине яйца. Во время снесения яйца матка опускается, выворачиваются влагалище и клоака. В результате этого яйцо выскальзывает наружу через верхний край влагалища, не соприкасаясь практически ни с влагалищем, ни с клоакой. Этот процесс выведения яйца осуществляется благодаря сокращению мышц клоаки.

Процесс яйцекладки у птиц регулируется нейрогуморальными механизмами. Подобно млекопитающим, созревание фолликулов в их яичнике стимулируется гонадотропным гормоном передней доли гипофиза. Еще один гормон гипофиза — лютеинизирующий — контролирует процесс овуляции. Наряду с этим ряд гормонов образуется и в самом яичнике. Это эстрин, или фолликулярный гормон, синтезирующийся в клетках фолликулов, и гормон желтого тела — прогестерон.

Развитие зародыша у птиц осуществляется в процессе инкубации. Различают естественную инкубацию — развитие зародыша под наседкой (насиживание) — и искусственную инкубацию — развитие зародыша в инкубаторе. Наблюдения показывают, что лучшее развитие зародышей в яйцах происходит при перемежающейся температуре 37—40 °С. Этот факт и учитывают при создании режима в инкубаторах. При искусственной инкубации продолжительность эмбрионального развития составляет у кур 20—21 сут, уток и индеек — 27—28 гусей — 29—30 сут.

Некоторые несушки могут откладывать яйца в течение всего года без перерыва. Однако часто после некоторого периода, когда несушка откладывает яйца, наступает более или менее продолжительный период, когда яйцекладка не осуществляется. Данная периодичность яйцекладки получила название ритм яйцекладки, а период, в течение которого регулярно откладываются яйца, — цикл яйцекладки. Практически для всех домашних птиц характерен весенне-летний цикл яйцекладки, связанный с удлинением светового дня, за которым следует период покоя. Поэтому для повышения производительности птицеферм очень важна правильная организация освещения производственных помещений и искусственной регуляции длительности светового дня. Удлинение светового дня стимулирует функции гипофиза и вызывает учащение овуляции, темнота задерживает овуляцию. Поэтому, если у курицы овуляция должна наступить к вечеру, то она задерживается до утра. При усиленном освещении овуляция может происходить днем и ночью.

Источник

Разведение домашних птиц

Размножение — важнейший биологический период в годовом цикле птиц. С наступлением этого периода в их организме, а также в поведении и внешнем виде происходят значительные физиологические изменения. Половая система начинает усиленно функционировать, ее активность сопровождается сильным изменением всего полового аппарата.

В состоянии покоя половые железы в десятки раз меньше по своим размерам, чем в период размножения. Например, вес семенников у домашнего петуха увеличивается до 20%, а домашнего перепела — до 22%. Яичник тоже значительно увеличивается и напоминает гроздь спелого винограда, где «ягоды» — тонкостенные пузырьки, содержащие в себе яйцеклетку. Когда яйцеклетка созревает, пузырек лопается, яйцеклетка попадает из него в яйцевод, где и происходит ее оплодотворение. После этого начинается развитие зародыша, который ко времени снесения яйца имеет вид диска и представляет собой два прилегающих друг к другу клеточных слоя, слившиеся по краям с желтком. На этом рост зародыша приостанавливается и начинает развиваться вновь при насиживании.

При прохождении желтка по яйцеводу железы последнего выделяют толстую оболочку из белка, затем яйцо покрывается мягкой кожистой подскорлуповой оболочкой и твердой известковой скорлупой.

В половом цикле птиц имеют большое значение внешние различия между самцами и самками. Они позволяют при комплектовании родительского стада правильно подбирать производителей. Половой диморфизм у домашних птиц может быть выражен в размерах, окраске оперения или других особенностях внешнего вида самцов и самок. Самцы обычно превосходят по массе самок, оперение у самцов ярче, чем у самок. Последние часто имеют хорошо выраженную покровительственную окраску (например, самки перепелов и фазанов). Различия в окраске полов бывают не только в оперении, но и в других частях тела — клюве, радужине, голых частях кожи и т. д. Половой диморфизм отмечается у самцов цесарок и индеек в виде выростов и придатков кожи на голове; у петухов имеются шпоры на ногах, у фазанов — яркая окраска оперения, голых частей головы и длинные рулевые перья. У гусака имеется кожная складка под клювом.

Все домашние птицы относятся к выводковому типу размножения. Они откладывают яйца в гнезда, насиживают их, заботятся о птенцах, которые, как только обсохнут после вывода, вместе с самками покидают гнездо. В результате сохранность молодняка у птиц по сравнению с пресмыкающимися более высокая, а количество птенцов в одном выводке, наоборот, меньше.

Методика разведения домашних куриных и водоплавающих птиц (гусей и уток) имеет много общего, лишь выращивание молодняка имеет некоторые отличия.

Так, почти все виды домашней птицы при подходящих условиях могут нести яйца почти круглый год, прерываясь лишь в период линьки. Они более производительны, чем дикие виды в природе или помещенные в вольеры. Однако у диких видов мясо обычно вкуснее, чем у домашних птиц, поэтому в некоторых хозяйствах в последние десятилетия начали разводить на мясо гибридную форму обыкновенного фазана, которая называется охотничьим фазаном. Методика его разведения мало чем отличается от разведения домашних куриных птиц.

Источник

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Женские половые органы птицы состоят из яичника и яйцепровода. Процесс яйцеобразования сложный. В нем участвует весь организм птицы, органы размножения которой имеют ряд отличительных особенностей (рис. 66).

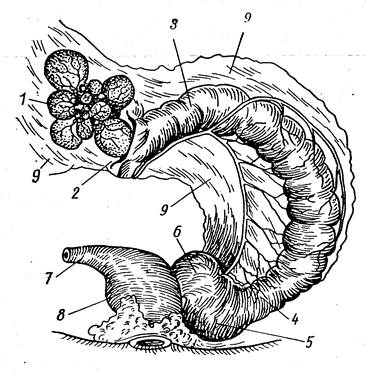

Рис. 66. Органы размножения птицы:

1- яичник; 2- воронка яйцевода; 3- яйцепровод (место образования белка); 4- перешеек; 5- матка; 6- влагалище; 7- прямая кишка; 8- клоака; 9- брыжейка с сетью кровеносных сосудов и нервов.

Яичник у птицы только один — левый, овальной или треугольной

формы, плотно прикреплен брыжейкой у краниального конца почек и отличается от окружающих органов своей беловатой окраской. У 5–

дневных цыплят яичник весит 10 мг. Наиболее быстрый рост его наблюдается у кур с 4–месячного возраста. В это время он весит уже 0,4–0,5 г.

Яичник покрыт двухслойной оболочкой (эпителиальной и соединительнотканной). Фолликулы располагаются в соединительнотканной строме и

состоят их ооцитов, окруженных эпителиальными клетками. Ооцит растет

по мере накопления в нем необходимых веществ для развития будущего

зародыша.

В яичнике домашней птицы насчитывают 1–2 тыс., а в отдельных случаях 3,5 тыс. фолликулов. В период полового созревания и к началу яйцекладки в яичниках образуется желтки. В это время яичник внешне напоминает гроздь винограда, которую составляют фолликулы в разных стадиях развития, начиная от маленьких беловатых пузырьков до вполне зрелых желтков. Фолликулярный эпителий продуцирует липопротеидную массу различного химического состава, чем определяется наличие в желтке темных и светлых слоев. Зрелые желтки шарообразной формы и слегка сплюснуты как раз в том месте, где находится яйцеклетка. Здесь происходит ее оплодотворение.

Созревающий в яичнике желток окружен двумя оболочками. Первая — внутренняя — желточная, очень тонкая, состоит их одного слоя клеток, охватывает целиком весь желток. Вторая — наружная — более плотная, многослойная. Она соединяет особой ножкой тело яичника с желтком, а на наружной стороне имеет рубец в виде продолговатой светлой полоски — стигмы — место разрыва и выхода будущего желтка. У созревшего желтка оболочка фолликула на месте стигмы разрывается, а освободившийся желток попадает в воронку яйцепровода. Фолликулярная оболочка яичника после выхода желтка спадается, а затем полностью рассасывается.

Яйцевод представляет собой подвешенную на брыжейке трубку, передней конец которой открывается под яичником в полость тела, а задний — в клоаку. С наступлением половой зрелости размеры яйцевода увеличиваются, его масса у кур достигает 50 г, длина — 45–60 см и диаметр — 6 см.

Стенка яйцевода состоит их наружного слоя, являющегося продолжением перетониального листка полости; среднего, который представлен продольно и кольцеобразно расположенными гладкомышечными волокнами, и внутреннего, состоящего в основном из эпителиальных клеток слизистой оболочки. Под слоем эпителиальных клеток располагаются многочисленные трубчатые и альвеолярные железы, протоки которых открываются в просвет яйцевода.

В яйцеводе различают воронку, белковую часть, перешеек, переходящий затем в матку (скорлуповую часть) и влагалище.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник