Вязкость газов

Вязкость — одно из свойств газов, определяющих закономерности движения их в газоносных пластах. Вязкость газа в зависимости от изменения параметров, характеризующих его состояние, изменяется сложным образом. При низких давлениях и температурах свойства реальных газов приближаются к идеальным. Закономерности изменения вязкости газов при различных давлениях и температурах можно объяснить, исходя из некоторых положений кинетической теории газов. Динамическая вязкость газа связана с его плотностью рг, средней длиной свободного пути λ, и средней скоростью молекул ν соотношением

Формула (2.38) определяет зависимость динамической вязкости газа от давления и температуры. При повышении давления плотность газа возрастает, но при этом уменьшается средняя длина свободного пробега молекул, а скорость их не изменяется. Поэтому с увеличением давления динамическая вязкость газа вначале практически остается постоянной. Из формулы (2. 38) также следует, что с увеличением температуры вязкость газа должна возрастать, так как скорость молекул ν увеличивается, если даже ρ и λ остаются постоянными. Отмеченный характер изменения вязкости газов объясняется проявлением внутреннего трения. Количество движения из слоя в слой передается вследствие перелета молекул газа в движущиеся друг относительно друга слои. При этом возникают силы, тормозящие движение одного слоя и увеличивающие скорость движения другого. С повышением температуры увеличиваются скорость и количество движения, передаваемое в единицу времени, и, следовательно, больше будет вязкость. Поэтому вязкость газов почти не зависит от давлений, если они близки к атмосферному, и увеличивается с ростом температуры. В пределах одного гомологического ряда вязкость газов уменьшается с возрастанием молекулярной массы. Однако при повышении давления эти закономерности нарушаются — с увеличением температуры понижается вязкость газа, т. е. при высоких давлениях вязкость газов изменяется с повышением температуры аналогично изменению вязкости жидкости. Газы с более высокой молекулярной массой, как правило, имеют и большую вязкость. В сжатом газе перелет молекул в движущиеся друг относительно друга слои затруднен и передача количества движения из слоя в слой происходит в основном, как у жидкостей, за счет временного объединения молекул на границе слоев.

При содержании в углеводородном газе более 5 % азота следует учитывать его влияние на вязкость газа и оценивать средневзвешенную вязкость смеси по правилу аддитивности

где μ — динамическая вязкость смесей углеводородных газов и азота; μа и μу — динамические вязкости азота и углеводородной части смеси газов; уа — мольная доля азота в составе газа.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

2.1.6 Вязкость газов

Вязкость газа характеризует способность газа оказывать сопротивление перемещению одной части газа относительно другой.

Различают динамическую вязкость () и кинематическую вязкость () газов. Кинематическая вязкость учитывает влияние силы тяжести. Динамическая вязкость углеводородного газа при нормальных условиях невелика и не превышает 0,01 сантипуаза (спз) ≈ 10 мкПа·с.

1 пуаз = 0,1 н·с/м 2 = 0,1 Па·с; 1 спз = 1 мПа·с = 1·10 3 мкПа·с.

Неуглеводородные компоненты природного газа: гелий, азот, углекислый газ, сероводород, воздух – более вязкие составляющие. Величина вязкости для них изменяется от 0,01 до 0,025 спз. При низких давлениях и температурах динамическая вязкость газа зависит от средней длины пробега молекул газа (

, (2.33)

–средняя длина пробега молекулы;

–средняя скорость молекул.

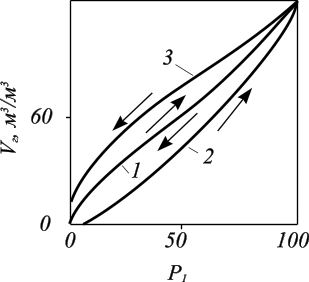

С возрастанием температуры средняя длина свободного пробега молекулы и средняя скорость движения молекулы увеличиваются, а, следовательно, и вязкость газа возрастает, несмотря на уменьшение плотности (рис. 2.3).

Рисунок 2.3– Зависимость коэффициента динамической вязкости нефтяного газа плотности 0,6 от температуры при различных давлениях

Рисунок 2.4 – Зависимость вязкости газов от давления при различных температурах

Повышение давления от 0,1 до 1 МПа (рис. 2.4) не влияет на величину вязкости газа, поскольку уменьшение средней длины пробега молекулы и средней скорости движения молекулы компенсируется увеличением плотности. Однако эти закономерности при давлениях выше 3,0 МПа (более 30 атм) изменяются. Газ приближается к области критических давлений и температур и переходит в жидкое состояние. Вязкость жидких систем описывается законом Ньютона и для нее характерны свои закономерности.

2.1.7 Растворимость газов в нефти и воде

От количества растворённого в пластовой нефти газа зависят все её важнейшие свойства: вязкость, сжимаемость, термическое расширение, плотность и др.

Распределение компонентов нефтяного газа между жидкой и газообразной фазами определяется закономерностями процессов растворения. Способность газа растворяться в нефти и воде имеет большое значение на всех этапах разработки месторождений от добычи нефти до процессов подготовки и транспортировки.

Сложность состава нефти и широкий диапазон давлений и температур затрудняют применение термодинамических уравнений для оценки газонасыщенности нефти при высоких давлениях.

Процесс растворения для идеального газа при небольших давлениях и температурах описывается законом Генри:

где Vж – объём жидкости-растворителя;

– коэффициент растворимости газа;

Vг – объём газа, растворённого при данной температуре;

Р – давление газа над поверхностью жидкости

Коэффициент растворимости газа () показывает, какое количество газа (Vг) растворяется в единице объёма жидкости (Vж) при данном давлении:

. (2.35)

Коэффициент растворимости зависит от природы газа и жидкости, давления, температуры.

Природа воды и углеводородов различна. Углеводородная составляющая нефтяного газа растворяется хорошо в углеводородных системах, в нефти, а в воде хуже. Неуглеводородные компоненты нефтяного газа, такие как СО, СО2, Н2S, N2 растворяются лучше в воде. Например, пластовая вода сеноманского горизонта Западной Сибири очень газирована, она содержит приблизительно 5 м 3 газа СО и СО2 на 1 т пластовой воды.

Растворимость углеводородов в нефти подчиняется закону Генри.

С повышением давления растворимость углеводородного газа растёт.

С повышением температуры растворимость углеводородных газов в нефти ухудшается.

Разные компоненты нефтяного газа обладают различной растворимостью в нефтяных системах. С увеличением молекулярной массы газового компонента коэффициент растворимости его в углеводородных системах возрастает. На степень растворения углеводородных газов больше влияет не молекулярная масса растворителя, а его природы.

Растворимость углеводородных газов в нефти увеличивается с повышением содержания в ней парафиновых углеводородов. Работает принцип подобия: подобное растворяется в подобном. При высоком содержании ароматических углеводородов в нефти ухудшается растворимость в ней газов.

Растворимость углеводородов в воде не подчиняется закону Генри.

Из эксперимента известно, что при давлении 35 атм и температуре 35 °С нефтяной газ растворяется в воде в количестве (Vг/Vж) = 1 м 3 /м 3 . Однако, при повышении давления в 10 раз до 350 атм растворимость газа увеличилась всего в четыре раза и составляет 4 м 3 /м 3 . Это объясняется тем, что с повышением давления растворимость газов () в воде увеличивается, согласно закону Генри.

Однако с увеличением давления возрастает и растворимость солей в воде, т. е. увеличивается минерализация воды. При увеличении минерализации (М) растворимость газов в воде уменьшается (рис. 2.6).

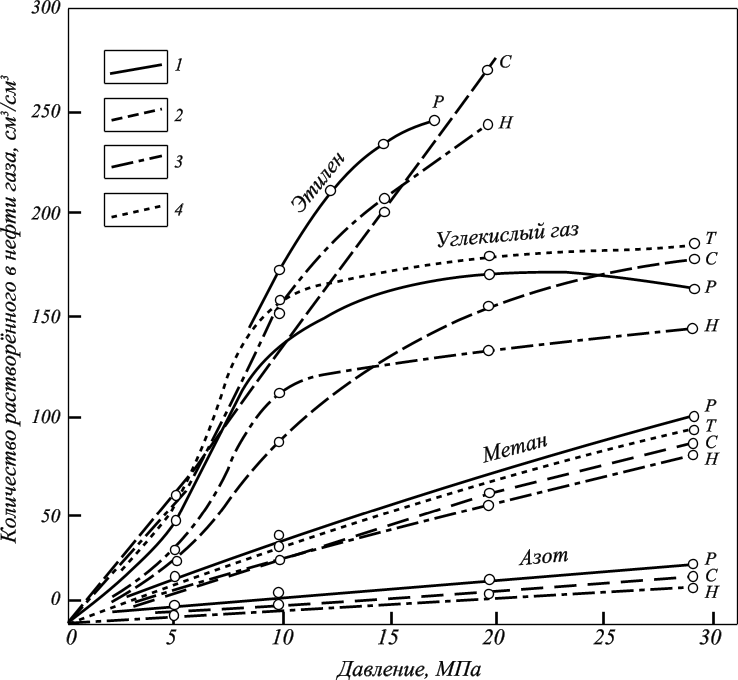

Рисунок 2.5 – Изотермы растворимости газов при температуре 50 о С в нефтях: 1) ромашкинская (Р); 2) сураханская (С); 3) небитдагская (Н); 4) туймазинская (Т) по данным Т.П. Сафроновой и Т.П. Жузе

Рисунок 2.6 – Изменение растворимости природного газа в воде в зависимости от минерализации

Этим и объясняется отклонение зависимости растворимости углеводородов в воде от линейного вида, и при повышенных давлениях неподчинению закону Генри (рис. 2.7).

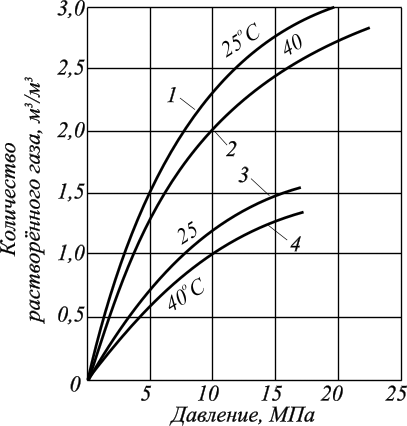

Рисунок 2.7 – Кривые растворимости газа в чистой и соленой воде при различных температурах и давлениях: 1,2 – дистиллированная вода; 3,4 – 2 М раствор NaCl

Растворимость углеводородного газа в минерализованной воде оценивается по эмпирической формуле:

где пл – растворимость нефтяного газа в пластовой воде, м 3 / м 3 ;

пр – растворимость нефтяного газа в пресной воде (рис. 2.8);

k – поправочный коэффициент на минерализацию в зависимости от температуры (табл. 2.5);

Таблица 2.5 – Значения поправочных коэффициентов

на минерализацию в зависимости от температуры

Рисунок 2.8 – Зависимость растворимости природного газа в пресной воде от температуры при различных давлениях

Рассмотрим пример. Определить растворимость углеводородных газов в пластовой воде при давлении 105 атм, температуре 35°С и минерализации 30000 мг/л (3 %).

Решение. Для определения растворимости углеводородных газов в пластовой воде пользуемся формулой (2.36). Находим значение коэффициента растворимости газа в пресной водеиспользуя рисунок 2.8. При температуре 5 о С и давлении 105 атм величина = 2,16 м 3 /м 3 . Величина поправочного коэффициента оцениваем на основе данных таблицы 2.5, k ≈ 0,07. Растворимость углеводородного газа в пластовой воде рассчитываем по (2.37):

рт = 2,16 · (1 – (0,0 7 · 3) = 2,16 · 0,79 = 1,7 (м 3 /м 3 ). (2.37)

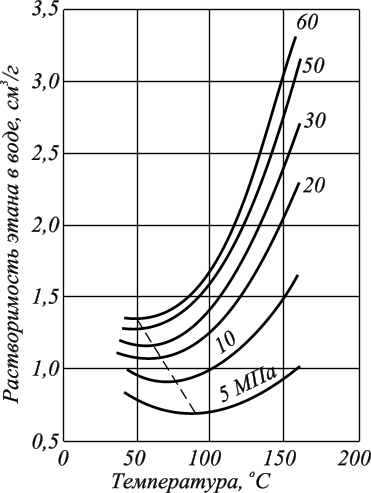

Растворимость газа зависит от температуры. С увеличением температуры растворимость углеводородов в воде вначале уменьшается, а затем возрастает, пройдя через максимум (рис. 2.9). Причем температура минимальной растворимости различных газов возрастает с увеличением размера молекулы газа. Температура минимальной растворимости газов зависит от давления.

Рисунок 2.9 – Изменение температуры минимальной растворимости этана в зависимости от давления при 0 o С

Коэффициент растворимости нефтяных газов в воде изменяется в широких пределах и достигает 4-5·10 -5 м 3 /(м 3 ·Па).

Количество выделившегося из нефти газа зависит не только от содержания газа в нефти, но и от способа дегазирования. Различают контактное разгазирование, когда выделившийся газ находится в контакте с нефтью, и дифференциальное разгазирование, когда выделившийся из нефти газ непрерывно отводится из системы. Строгое соблюдение условий дифференциального дегазирования в лабораторных условиях затруднено, поэтому оно заменяется на ступенчатое дегазирование, используется многократное (ступенчатое) разгазирование.

В процессе добычи нефти встречаются оба способа дегазирования. В начальные периоды снижения давления от давления насыщения, когда газ ещё неподвижен относительно нефти, происходит контактное разгазирование. В последующий период, по мере выделения газа из нефти, газ быстрее движется к забою скважины и можно говорить о дифференциальном разгазировании.

Коэффициент разгазирования определяется как количество газа, выделившегося из единицы объёма нефти при снижении давления на единицу. Коэффициент разгазирования при контактном способе разгазирования будет меньше, чем при дифференциальном способе разгазирования.

Рисунок 2.10 – Зависимость количества растворенного в нефти газа от давления при: 1. – контактных процессах растворения и дегазации; 2. – дифференциальном растворении; 3. – дифференциальной дегазации

При дифференциальном способе разгазирования нефти количество газа, остающегося в растворенном состоянии (условия по давлению разгазирования одинаковые), будет больше, чем при контактном способе (рис. 2.10). Это связано с преимущественным переходом в паровую фазу метана в начале процесса дегазации. С удалением метана из системы при дифференциальном способе разгазирования нефти в паровой фазе увеличивается содержание тяжелых углеводородов, что вызывает повышение растворимости их в нефти.

При движении газа по пласту наблюдается так, называемый, дроссельный эффект – уменьшение давления газового потока при его движении через сужения в каналах. При этом наблюдается изменение температуры. Интенсивность изменения температуры при изменении давления характеризуется коэффициентом Джоуля–Томсона:

где Т – изменение температуры;

– коэффициент Джоуля–Томсона (зависит от природы газа, давления, температуры);

Понижение температуры при движении газа в пласте даже при больших перепадах давления сравнительно невелико. В пластовых условиях, как правило, движение газа происходит в изотермических условиях. Ближе к забою, особенно в забойных штуцерах, процесс дросселирования газа может привести к значительному снижению температуры, что имеет большое значение при эксплуатации нефтяных месторождений с высоким содержанием парафина.

Источник