- Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем

- Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем

- Особенности естественной и искусственной экосистем

- Естественные и искусственные экосистемы

- Естественные экосистемы

- Искусственные экосистемы

- Сравнительная характеристика природных и искусственных экосистем

- 2. Сравнение естественных и искусственных экосистем

Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем

Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем

Прежде чем перейти непосредственно к естественным и искусственным экосистемам, дадим определение экосистеме в целом.

Под экосистемой понимают биологическую систему, состоящую из сообщества живых организмов, среды их обитания и системы взаимосвязей этих организмов.

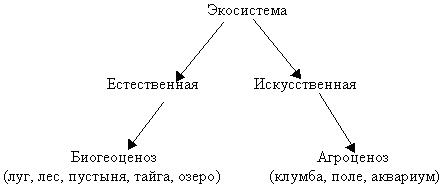

Есть два вида экосистем или биоценозов: естественные и искусственные биоценозы или экосистемы.

Естественные экосистемы представляют собой экосистемы, которые формируются в природе в результате естественной жизнедеятельности организмов.

Формирование искусственных экосистем связано с человеческой деятельностью.

Примером искусственной экосистемы может быть поле, сад, водохранилище, искусственный пруд и т. п. Интересными примерами искусственной экосистемы являются также космический корабль, город, общество.

Естественные и искусственные экосистемы различаются несколькими моментами:

- источниками основной энергии;

- разнообразием видов;

- устойчивостью сообществ;

- спецификой круговорота веществ.

Особенности естественной и искусственной экосистем

Солнце — основной источник энергии в естественном биоценозе. В искусственной экосистеме или агроценозе кроме солнечной энергии используются дополнительные источники энергии. Речь идет об энергии, затрачиваемой людьми на борьбу с паразитами и болезнями сельскохозяйственных культур.

Сравнительная характеристика биогеоценоза и агроценоза также строится на различиях в видовом разнообразии. Для агроценозов свойственен довольно бедный видовой состав. Довольно часто среди них встречаются монокультуры или множество представителей одного вида сельскохозяйственного растения. Очень важным элементом для поддержания видового разнообразия в агроценозах являются специализированные методы борьбы с вредителями. Среди них:

- использование ядохимикатов;

- применение естественных врагов;

- севооборот. Каждый новый год поле засеивается новой культурой, что исключает накопление вредителей в почве.

Естественная экосистема также отличается от искусственной по степени устойчивости сообществ. Чем определяется устойчивость естественных экосистем? Как и у агроценозов — количеством видов (в естественных экосистемах их больше, поэтому они и более устойчивы). В природном сообществе агроценоза пищевые цепи будут неразветвленными.

Естественные экосистемы или биогеоценозы выступают в качестве основных составных частей биосферы. Разнообразие и распространенность их по планете представляют большую ценность для человека. От них он получает продукты питания, вещества для лечения, материалы, используемые в изготовлении одежды и строительства жилья, сырье для промышленного производства и др.

Важной характеристикой экосистемы является круговорот веществ в природе. Если говорить о естественных экосистемах, то здесь первичная продукция растений или урожай проходят через множество цепей питания и быстро возвращаются в систему биологического круговорота. Он получил название замкнутого круговорота.

Для агроценозов характерен немного нарушенный круговорот веществ. Это связано с тем, что большая часть продукции в ходе сбора урожая изымается. Это незамкнутый круговорот веществ. Такое обстоятельство требует постоянной заботы и поддержания плодородия почвы и внесения удобрений.

Последние годы связаны с довольно частыми и резкими сменами состояния естественных экосистем и глобальной оболочки Земли (биосферы) в целом в результате человеческой деятельности. Это может привести к разрушению сложившихся исторически природных сообществ.

В сохранении экосистем человеку может помочь:

- использование ресурсосберегающих технологий и способов сбережения энергии;

- применение мер борьбы с загрязнением атмосферы, гидросферы и почвы, чистых источников энергии;

- рекультивация земель, борьба с эрозией почвы, создание санитарно-защитных зон;

- внедрение специализированных природоохранных мер: ограничение промысла, борьба с браконьерами, создание территорий с особой охраной.

Как видно, естественные и искусственные экосистемы — природные сообщества с различными механизмами и способами образования, различными составляющими, однако схожей системой взаимодействия организмов друг с другом.

Источник

Естественные и искусственные экосистемы

Экосистемы — это одно из ключевых понятий экологии, которое представляет собой систему, включающую в себя несколько компонентов: сообщество животных, растений и микроорганизмов, характерную среду обитания, целую систему взаимосвязей, благодаря которым осуществляется взаимообмен веществами и энергиями.

В науке существует несколько классификаций экосистем. Одна из них разделяет все известные экосистемы на два больших класса: естественные, созданные природой, и искусственные — те, что создал человек. Рассмотрим каждый из этих классов подробнее.

Естественные экосистемы

Как уже отмечалось выше, естественные, природные экосистемы образовались в результате действия сил природы. Для них характерны:

- Тесная взаимосвязь органических и неорганических веществ

- Полный, замкнутый круг круговорота веществ: начиная от появления органического вещества и заканчивая его распадом и разложением на неорганические компоненты.

- Устойчивость и способность к самовосстановлению.

Все природные экосистемы определяются следующими признаками:

-

- Видовая структура: численность каждого вида животного или растения регулируется природными условиями.

- Пространственная структура: все организмы располагаются в строгой горизонтальной или вертикальной иерархии. Например, в лесной экосистеме четко выделяются ярусы, в водной — размещение организмов зависит от глубины воды.

- Биотические и абиотические вещества. Организмы, составляющие экосистему, делятся на неорганические (абиотические: свет, воздух, почва, ветер, влажность, давление) и органические (биотические — животные, растения).

- В свою очередь биотический компонент делится на производителей, потребителей и разрушителей. К производителям относят растения и бактерии, которые с помощью солнечного света и энергии создают из неорганических веществ органику. Потребители — это животные и плотоядные растения, которые питаются этой органикой. Разрушители (грибы, бактерии, некоторые микроорганизмы) являются венцом пищевой цепочки, так как производят обратный процесс: органику превращают в неорганические вещества.

Пространственные границы каждой природной экосистемы весьма условны. В науке принято определять эти границы естественными очертаниями рельефа: например, болото, озеро, горы, реки. Но в совокупности, все экосистемы, слагающие биооболочку нашей планеты, считаются открытыми, так как они взаимодействуют с окружающей средой и с космосом. В самом общем представлении картина выглядит так: живые организмы получают из окружающей среды энергию, космические и земные вещества, а на выходе — осадочные породы и газы, уходящие в итоге в космос.

Все компоненты природной экосистемы находятся в тесной взаимосвязи. Принципы этой связи складываются годами, иногда столетиями. Но именно поэтому они и становятся настолько устойчивы, так как эти связи и климатические условия и определяют виды животных и растений, которые обитают в данном ареале. Любое нарушение равновесия в природной экосистеме может привести к ее исчезновению или затуханию. Таким нарушением может стать, например, вырубка леса, истребление популяции того или иного вида животных. В этом случае сразу нарушается пищевая цепочка, и экосистема начинает «сбоить».

К слову, привнесение дополнительных элементов в экосистемы также способно нарушить ее. Например, если человек начнет разводить в выбранной экосистеме животных, которых там изначально не было. Яркое подтверждение тому — разведение кроликов в Австралии. Сначала это было выгодно, так как в такой благодатной среде и прекрасных для разведения климатических условиях, кролики стали размножаться с невероятной быстротой. Но в итоге все свелось к краху. Несметные полчища кроликов опустошали пастбища, где раньше паслись овцы. Численность овец стала снижаться. А продуктов от одной овцы человек получает гораздо больше, чем от 10 кроликов. Этот случай вошел даже в поговорку: «Кролики съели Австралию». Понадобилось неимоверное усилие ученых и большие затраты, прежде чем удалось избавиться от поголовья кроликов. Полностью их популяцию в Австралии истребить не удалось, но их численность сократилась и уже не угрожала экосистеме.

Искусственные экосистемы

Искусственными экосистемами называют сообщества животных и растений, обитающих в условиях, которые создал для них человек. Их еще называют нообиогеоценозами или социоэкосистемами. Примеры: поле, пастбище, город, общество, космический корабль, зоосад, сад, искусственный пруд, водохранилище.

Самым простым примером искусственной экосистемы является аквариум. Здесь ареал обитания ограничен стенками аквариума, приток энергии, света и питательных веществ осуществляется человеком, он же регулирует температуру и состав воды. Численность обитателей также изначальна определена.

Первая особенность: все искусственные экосистемы являются гетеротрофными, т.е потребляющими готовую пищу. Возьмем для примера город — одну из самых больших искусственных экосистем. Здесь огромную роль играет приток искусственно созданной энергии (газопровод, электричество, продукты питания). В то же время, такие экосистемы характеризуются большим выходом ядовитых веществ. То есть, те вещества, которые в природной экосистеме в дальнейшем служат для производства органики, в искусственных зачастую становятся непригодными.

Еще одна отличительная особенность искусственных экосистем — незамкнутый цикл обмена веществ. Возьмем для примера агроэкосистемы — наиболее важные для человека. К ним относятся поля, сады, огороды, пастбища, фермы и прочие сельскохозяйственные угодья, на которых человек создает условия для выведения продуктов потребления. Часть пищевой цепочки в таких экосистемах человек вынимает (в виде урожая), а потому пищевая цепочка становится разрушенной.

Третьим отличием искусственных экосистем от природных является их видовая малочисленность. Действительно, человек создает экосистему ради выведения одного (реже нескольких) видов растений или животных. Например, на пшеничном поле уничтожаются все вредители и сорняки, культивируется лишь пшеница. Это дает возможность получить лучший урожай. Но в то же время, уничтожение «невыгодных» для человека организмов делает экосистему неустойчивой.

Сравнительная характеристика природных и искусственных экосистем

Сравнение природных экосистем и социоэкосистем удобнее представить в виде таблицы:

Природные экосистемы

Искусственные экосистемы

Главный компонент — солнечная энергия.

В основном, получает энергию из топлива, и готовой пищи (гетеротрофны)

Формирует плодородную почву

Все природные экосистемы поглощают углекислый газ и производят кислород

Большинство искусственных экосистем потребляет кислород и продуцирует углекислый газ

Большое видовое разнообразие

Ограниченное количество видов организмов

Высокая устойчивость, способность к саморегуляции и самовосстановлению

Слабая устойчивость, так как такая экосистема зависит от деятельности человека

Незамкнутая цепь обмена веществ

Создает места обитания диких животных и растений

Разрушает ареалы дикой природы

Накапливает воду, разумно расходуя ее и очищая

Большой расход воды, ее загрязнение

Источник

2. Сравнение естественных и искусственных экосистем

Естественный биоценоз получает энергию только от Солнца . Агроценоз использует энергию Солнца и энергию, которую человек затрачивает на обработку почвы, подкормку и прополку растений, защиту от болезней и т. д.

В агроценозе небольшое видовое разнообразие — преобладает один вид растений или животных, культивируемый человеком. Значит, в нём благоприятные условия для размножения консументов, использующих этот вид в пищу (микроорганизмов, паразитических червей, насекомых и т. д.). Поэтому приходится принимать меры защиты культурных растений от болезней и вредителей. Используются такие способы:

- химические — обработка ядохимикатами (гербицидами, фунгицидами, инсектицидами);

- биологические — привлечение полезных животных (например, птиц для защиты сада от насекомых), разведение естественных врагов (наездников против вредных насекомых, божьих коровок против тли);

- севооборот — смена выращиваемых культур по определённым правилам.

Природные сообщества характеризуются устойчивостью, которая поддерживается разнообразными взаимосвязями между видами. В агроценозах видов мало, цепи питания в них короткие, неразветвлённые, и поэтому агроценозы неустойчивы .

В природных сообществах всё органическое вещество, произведённое организмами, проходит через пищевые цепи, участвует в круговороте веществ и превращается в исходные вещества. В искусственных экосистемах круговорот не замкнут , так как человек забирает большую часть произведённых живыми организмами веществ. Поэтому агроценозы требуют постоянного вмешательства человека и не могут существовать без использования удобрений.

Источник