1. Сравнительная характеристика клеток представителей различных царств

На Земле обитает огромное количество видов живых организмов, отличающихся по внешним признакам и по особенностям жизнедеятельности.

О единстве всех видов свидетельствует сходство строения и функционирования их клеток: все клетки похожи по химическому составу; имеется наследственный материал, цитоплазма с органоидами и плазматическая мембрана; во всех клетках сходные механизмы обмена веществ, размножения и т. д. Но есть и отличия, связанные с особенностями жизнедеятельности организмов разных царств.

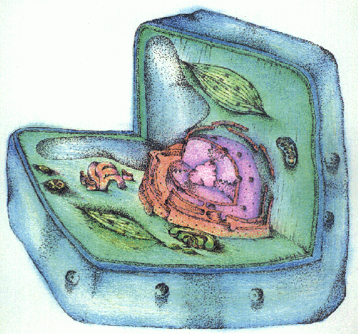

- имеются пластиды;

- оболочка состоит из плазматической мембраны и клеточной стенки;

- содержатся крупные вакуоли, заполненные клеточным соком;

- запасное вещество — крахмал.

Вакуоль — одномембранный органоид, выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, аутофагия, автолиз и др.). Оболочка этой вакуоли называется тонопласт , а её содержимое — клеточный сок .

Пластиды имеют некоторое сходство с митохондриями: они двумембранные, содержат кольцевые молекулы ДНК и рибосомы, способны самостоятельно делиться

Существует три группы пластид: лейкопласты (бесцветные), хлоропласты (зелёные)и хромопласты (оранжевые, красные, жёлтые).

Лейкопласты располагаются в тех частях растения, которые не освещаются солнечным светом, и выполняют запасающую роль. В них накапливаются питательные вещества. Под действием света в лейкопластах может образуется хлорофилл и они превращаются в хлоропласты. Это можно наблюдать в клубнях картофеля, если подержать их некоторое время в освещённом месте. Клубни начинают зеленеть.

Хлоропласты — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот (растений). В одной зелёной клетке находится несколько десятков хлоропластов. Хлоропласты содержат хлорофилл, и в них происходит процесс фотосинтеза, сущность которого заключается в превращении солнечной энергии во внутреннюю энергию химических связей органических веществ.

Под наружной гладкой мембраной хлоропласта находится складчатая внутренняя мембрана. Складки внутренней мембраны образуют стопки ( граны ) плоских мембранных мешочков ( тилакоидов ). В мембранах тилакоидов находится зелёный пигмент хлорофилл — вещество особого строения, позволяющего его молекулам улавливать кванты света. За счёт световой энергии на мембранах тилакоидов синтезируется АТФ. Образовавшиеся молекулы АТФ расходуются на синтез углеводов, который происходит в строме хлоропласта.

Хромопласты — это жёлтые, красные или оранжевые пластиды, придающие окраску пожелтевшим листьям, лепесткам цветков, оболочкам плодов. Яркий цвет лепестков привлекает насекомых-опылителей, а окраска плодов — животных, распространяющих семена.

- отсутствует клеточная стенка;

- имеется клеточный центр, образованный двумя центриолями;

- есть лизосомы;

- запасное вещество — гликоген;

- могут быть органоиды движения.

Животные клетки окружены только плазматической мембраной, плотная клеточная стенка отсутствует. Снаружи их плазматической мембраны расположен гликокаликс.

Также в клетках животных нет крупных вакуолей, но в них есть центриоли (в клеточном центре) и лизосомы.

Клеточный центр — немембранный органоид, состоящий из двух центриолей. Каждая центриоль представляет собой полую цилиндрическую систему, образованную \(9\) триплетами микротрубочек.

Клеточный центр принимает участие в делении клетки. В начале процесса центриоли передвигаются к полюсам клетки и между ними формируются нити веретена деления. Клеточный центр участвует также в образовании цитоскелета, придающего клетке форму и направляющего движение органоидов по цитоплазме.

Лизосомы — это одномембранные органоиды, заполненные гидролитическими ферментами. Функция лизосом — переваривание поступивших в клетку пищевых частиц, расщепление сложных органических соединений до простых. Лизосомы уничтожают также не нужные клетке органоиды и вещества. В некоторых случаях под действием лизосом происходит разрушение и самой клетки, в которой они содержатся.

так происходит постепенное разрушение всех клеток, образующих хвост головастика, когда он становится взрослой лягушкой. При этом питательные вещества не тратятся попусту, а используются на формирование новых органов животного.

Многие животные клетки способны к движению, например инфузория туфелька, эвглена зелёная, сперматозоиды многоклеточных животных. Для передвижения существуют особые органоиды — реснички и жгутики , состоящие из таких же микротрубочек, что и центриоли. Основания органоидов движения закреплены в цитоплазме базальными тельцами. Движение жгутиков и ресничек обусловлено скольжением микротрубочек друг относительно друга. Работа жгутиков и ресничек требует затрат АТФ.

- имеется клеточная стенка, состоящая в основном из хитина;

- запасным веществом является гликоген.

Пластид и хлорофилла клетки грибов не содержат, а крупные вакуоли в них формируются в процессе старения клеток.

Источник

32. Клетка как биологическая система Читать 0 мин.

Для всех организмов существует два вида клеток. Это прокариотические и эукариотические клетки. Они имеют существенные различия. Строение эукариотической клетки имеет ряд отличий от прокариотической. Поэтому в животном мире выделили два надцарства, которые назвали прокариотами и эукариотами.

Основное отличие

Строение эукариотической клетки отличается тем, что она имеет ядро, в котором находятся хромосомы, состоящие из ДНК. ДНК прокариотической клетки не организованы в хромосомы и не имеют ядра. Поэтому прокариотические организмы назвали доядерными, а эукариотические ― ядерными. Отличаются клетки и размерами. Эукариотические клетки намного больше, чем прокариотические. Доядерными организмами являются бактерии. К эукариотам принадлежат растения, грибы и животные. Следовательно, особенности строения эукариотической клетки состоят в наличии ядра. Конечно, есть и другие отличия между клетками, но они несущественны.

Строение и функции эукариотической клетки

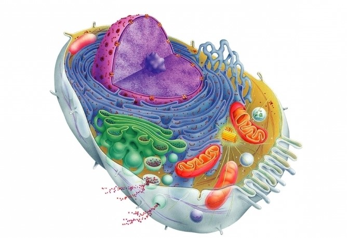

Клетка ядерных организмов имеет множество органелл, отсутствующих у прокариотов. Клетка растений, грибов и животных состоит из цитоплазматической мембраны, защищающей клетку и придающей ей форму, и цитоплазмы. Цитоплазма объединяет все компоненты клетки, участвует во всех обменных процессах и служит скелетом клетки, благодаря наличию миротрубочек. В цитоплазме располагаются одномембранные, двумембранные и немембранные органеллы.

Одномембранные органоиды

Одномембранными органоидами называют эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, лизосомы и вакуоли из-за того, что они покрыты одной мембраной. Эндоплазматическая сеть бывает гладкой и шероховатой, или гранулярной. Гладкая эндоплазматическая сетка образовывает углеводы и липиды. Шероховатая сетка синтезирует белки. Этим занимаются рибосомы, находящиеся на ней. Аппарат Гольджи сохраняет и транспортирует питательные вещества. Лизосомы обеспечивают расщепление белков, жиров и углеводов.

Двумембранные органоиды

Двумембранные органоиды имеют две мембраны: наружную и внутреннюю. К ним относят митохондрии и пластиды. Митохондрии участвуют в дыхании клетки и снабжают клетку энергией. Благодаря пластидам происходит фотосинтез.

Немембранные органоиды

Немембранными органеллами являются рибосомы, клеточный центр, реснички и жгутики. Рибосомы осуществляют синтез белка. Клеточный центр участвует в делении клеток. Реснички и жгутики ― органеллы, служащие для движения.

Отличия клеток растений, грибов и животных

Несмотря на единство общего плана, строение эукариотической клетки разных царств организмов имеет некоторые отличия. Растительные клетки не содержат лизосом и клеточного центра. Клетки животных и грибов характеризуются отсутствием пластид и вакуолей. Клеточная стенка грибов содержит хинин, а растений ― целлюлозу. В животных клеточной стенки нет, а в состав мембраны входит гликокаликс. Строение эукариотической клетки имеет отличие и в резервных питательных углеводах. В растительных клетках запасается крахмал, а в клетках грибов и животных ― гликоген.

Дополнительные отличия

Различается не только строение эукариотической клетки и прокариотической, но и способы их размножения. Количество бактерий увеличивается в результате образования перетяжки или почкования. Размножение эукариотических клеток происходит путем митоза. Многие процессы, свойственные эукариотической клетке (фагоцитоз, пиноцитоз и циклоз), у прокариотов не наблюдаются. Для нормальной работы клеткам грибов, растений и животных необходима аскорбиновая кислота. Бактерии в ней не нуждаются.

В таблице сравниваются клетки бактерий, растений и животных по морфологическим признакам.

Клеточная

структура

Источник