10. Влажность природного газа. Точка “росы” газа по влаге.

Количество влаги в МГП зависит от качества подготовки газа к транспорту.

В МГП транспортируемый газ может насыщаться влагой, оставшейся в ГП после гидравлических испытаний или ремонтных работ на ГП.

Количество водяных паров, содержащихся в природном газе, зависит от давления, температуры и состава газа; чем больше температура при постоянном давлении, тем большее количество воды в виде пара содержится в газе, а с увеличением давления при постоянной температуре количество воды в виде пара в газе — уменьшается.

Содержание влаги в газе характеризуется относительной и абсолютной влажностью.

Абсолютная влажность (влагосодержание) газа — количество водяного пара в единице массы, г/кг; или в единице объёма, г/м 3 .

Относительная влажность газа — отношение фактически содержащегося количества водяного пара к максимально возможному количеству пара, которое может находиться в газе при заданных давлении и температуре, измеряется в %.

Максимальное количество влаги, которое может находиться в паровой фазе определённого состава газа, соответствует равновесному влагосодержанию газа, которое характеризуется понятием точки росы данного газа по влаге; или другими словами, наибольшая температура, при которой газ насыщается водяными парами и образуются капли влаги называется — точкой росы данного газа по влаге при данном давлении.

Точкой росы по влаге является температура ( о С), выше которой при определённом давлении не происходит конденсация паров воды из газа.

Равновесное влагосодержание газа может определяться по уравнению Бюкачека:

где в — равновесное объёмное влагосодержание, г/м 3 ;

А – влагоёмкость идеального газа при Рат, г/м 3 ;

В — коэф., показывающий разницу влагосодержания реального и идеального газов, г/м 3 ;

11.Определение зоны образования гидратов в ГП.

Для образования гидратов необходимо наличие капельной воды и определённый термодинамический режим внутри ГП. Наличие воды в жидкой фазе хотя и является обязательным условием, но не достаточным для образования гидратов.

Условия гидратообразования можно рассчитать по следующим уравнениям:

1) при положительных температурах гидратообразования: tг=18,47*lgP – B + 18,65

2) при отрицательных температурах: tг=58,5*lgP + B1 — 59,32;

где tг-равновесная температура гидратообразований, о С; Р-равновесное давление гидратообразований (ГО), МПа; В, В 1-эмпирические коэффициенты, значения которых зависят от приведенной плотности газа.

Равновесная температура — температура, ниже которой при определенном давлении образуются гидраты.

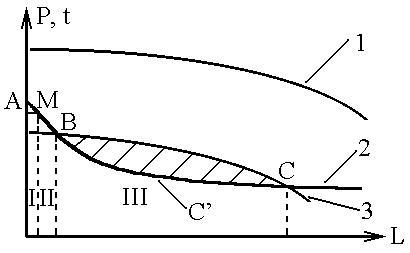

Для приближенных расчетов, условия образования гидратов, для газов с различной плотностью, могут определяться по графику. На графике слева от каждой линии находится зона существования гидратов, а справа — зона без гидратов.

График определения зоны возможного гидратообразования в МГП

Зону возможного гидратообразования в МГП определяют след. образом:

Для данного участка ГП строят кривые изменения давления (1), кривую изменения температуры (2), и используют формулы или график гидратообразования зависимости температуры от давления, наносят на этот график линию равновесной температуры гидратообразования (3) для данного участка ГП.

Кроме основных условий гидратообразования существуют и побочные: турбулентность движения газа; повороты Гп; сужения ГП и т.д.(т.е. те факторы, которые приводят к перемешиванию потока).

12. Методы предупреждения и борьбы с гидратообразованием.

Гидраты углеводородов газов являются неустойчивыми хим. соединениями углеводородов с водой, существующими при определенных давлениях и температурах, при отсутствии хотя бы одного из условий, гидраты самопроизвольно разрушаются.

Методы предупреждения образования гидратов:

1) Осушка газа на промыслах.

2) Поддержание температуры газа выше температуры гидратообразования, путём предварительного подогрева газа;

3) Снижение давления газа в ГП ниже равновесного давления образования гидратов.

4) Добавление ингибиторов в ГП гидратообразования (метиловый спирт, хлористый кальций). Введение в поток газа ингибиторы гидратообразования частично поглощают водяные паря и переводят их в раствор, не образующий гидратов или образующий его при более низких температурах.

Методы борьбы с гидратами:

1) Снижение давления газа в ГП ниже равновесного давления образования гидратов. Этот метод применяют в качестве аварийного, при закупорке ГП гидратной пробкой. Ликвидация гидратов путём снижения давления связана с выбросом газа в атмосферу или снижением пропускной способности ГП. При ликвидации гидратной пробки участок ГП отключают, освобождают от газа, перепуская его в соседний ГП, либо стравливают в атмосферу, давление снижают до тех пор, пока температура гидратообразования не станет ниже температуры газа, в результате чего гидратная пробка разрушится;

2) Наиболее широко, в качестве метода борьбы с гидратообразованием, применяют ввод в ГП ингибиторов, т.е. веществ, препятствующих гидратообразованию.

13.Определение количества метанола для предотвращения образования гидратов.

Точка росы газа tтр ; производительность ГП q; среднее давление в ГП Рср; минимальная температура в ГП tмин ; относительная плотность газа по воздуху .

1) определение влагосодержания газа в1 (г/м 3 ), поступающего в МГ при Рср и tтр

2) определение в2 (г/м 3 ), при Рср и tмин.

3) определяем количества воды, выпавшей в ГП за сутки: qв=(в1-в2)*q

4) определяем равновесную температуру гидратообразования (по Рср и ) tг:

4.1) при положительных температурах гидратообразования: tг=18,47*lgP – B + 18,65

4.2) при отрицательных температурах: tг=58,5*lgP + B1 — 59,32;

где tг-равновесная температура гидратообразований, о С; Р-равновесное давление гидратообразований (ГО), МПа; В, В 1-эмпирические коэффициенты, значения которых зависят от приведенной плотности газа.

5) определяем величину понижения равновесной температуры гидратообразования tг = tг — tмин ;

Вводимый в МГ ингибитор гидратообразования (метанол) расходуется на насыщение газовой фазы и растворяется в водном растворе и углеводородном конденсате, образовавшихся в ГП при изменении термодинамических параметров. Отсюда необходимое количество ингибитора равно: Gм = Gв + Gг + Gк, где Gм – удельный расход закачиваемого в ГП метанола; Gв – удельное количество метанола насыщенного водного раствора; Gг – удельное количество метанола для насыщения газовой фазы; Gк – удельное количемство метанола для растворения в жидкой углеводородной фазе.

6) по графику определяем содержание метанола в воде для понижения температуры гидратообразования Мж ( tг);

7) определяем кол-во метанола для насыщения водного раствора:

Gв = [(в1-в2)*Мж] /(М1-Мж) , где М1— массовая концентрация вводимого метанола, от 100 до 70%;

8) определяем кол-во метанола для насыщения газа Gг = 0,001·а·Мж, где а – отношение содержания метанола в газе, необходимое для насыщения газа к концетрации метанола в жидкости.

9) Общий удельный расход метанола

Gм = Gв + Gг и суточный расход Gм сут = Gм*q.

Источник

Относительная влажность природного газа

3.1.6 относительная влажность природного газа: Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в природном газе, к давлению насыщенного пара воды при тех же условиях (давлении и температуре), %.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Полезное

Смотреть что такое «Относительная влажность природного газа» в других словарях:

- Относительная влажность — 16. Относительная влажность D. Relative Feuchtigkeit E. Relative humidity F. Humidite relative Отношение парциального давления водяного пара к давлению насыщенного пара при одних и тех же давлении я температуре Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- ГОСТ Р 8.577-2000: Государственная система обеспечения единства измерений. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Общие требования к методам определения — Терминология ГОСТ Р 8.577 2000: Государственная система обеспечения единства измерений. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Общие требования к методам определения оригинал документа: 3.1.5 абсолютная влажность природного газа в… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- относительная — 3.1.24 относительная vmin или Y (relative vmin or Y): Отношение максимальной нагрузки Emax к минимальному поверочному интервалу весоизмерительного датчика vmin. Это отношение характеризует разрешающую способность весоизмерительного датчика, не… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- РД 153-34.1-11.320-00: Газ природный. Методики выполнения измерений показателей качества газообразного топлива, поставляемого на тепловые электростанции — Терминология РД 153 34.1 11.320 00: Газ природный. Методики выполнения измерений показателей качества газообразного топлива, поставляемого на тепловые электростанции: 12 Абсолютная влажность природного газа Отношение массы влаги (водяного пара в… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- условия — (см. раздел 1) d) Может ли машина представлять опасности при создании или потреблении определенных материалов? Нет Источник: ГОСТ Р МЭК 60204 1 2007: Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- стандартные условия — 1.3.2.22 стандартные условия: Температура окружающей среды 15 °С, атмосферное давление 101,3 кПа. Источник: ГОСТ Р 51983 2002: Устройства многофункцио … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- Энергоносители — (Energy) Понятие энергоносителей, виды энергоносителей Понятие энергоносителей, виды энергоносителей, альтернативные энергоносители Содержание Содержание Природний газ Торф Ядерное томливо против черного золота Альтернативные Топливные брикеты… … Энциклопедия инвестора

- температура — 3.1 температура: Средняя кинетическая энергия частиц среды, обусловленная их разнонаправленным движением в среде, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. Источник: ГОСТ Р ЕН 306 2011: Теплообменники. Измерения и точность измерений… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- Биотопливо — (Biofuel) Содержание Содержание Определение Твердое Энергетический лес Топливные гранулы Жидкое биотопливо Биоэтанол Сырьё для производства биоэтанола Методы производства Гидролизное производство Этанол как топливо Топливные смеси этанола этанола … Энциклопедия инвестора

- Промышленность — (Industry) История промышленности Основные отрасли промышленности в мире Содержание Содержание Раздел 1. История развития . Раздел 2. Классификация промышленности. Раздел 3. промышленности. Подраздел 1. Электроэнергетика. Подраздел 2. Топливная… … Энциклопедия инвестора

Источник