- 15. Абсолютный и относительный прирост в разные периоды онтогенеза животных.

- 16. Закономерности роста, установленные н.П. Чирвинским и а.А. Малигоновым. Проблема компенсации задержек роста. Факторы, обусловливающие особенности онтогенеза.

- Тема 2 Учет роста и развития животных

- Тема 8. Учет развития животных

- Рост

15. Абсолютный и относительный прирост в разные периоды онтогенеза животных.

Различают абсолютный и относительный прирост живой массы. Под абсолютным приростом понимают СКОРОСТЬ увеличение живой массы или промеров молодняка за определенный отрезок времени, выраженное в килограммах, сантиметрах. Величина абсолютного прироста с возрастом животного изменяется: в начале развития организма она невелика, постепенно увеличивается (до полового созревания) и достигает некоторого максимума, а затем постепенно снижается и достигает нуля у прекративших рост животных. Абсолютный прирост животных представляет собой разницу между массой тела конечной и начальной:

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы вычисляется по формуле:

,

где A — абсолютный среднесуточный прирост; W1 — живая масса конечная; W0 — живая масса начальная; t — время.

Относительный прирост характеризует ИНТЕНСИВНОСТЬ роста животного. Его выражают в процентах. Относительный прирост с возрастом уменьшается и достигает стабильной величины, при этом до наступления половой зрелости он значительно выше, чем в последующие возрастные периоды.

Метод вычисления относительного прироста, предложенный А. Майонотом, был усовершенствован С. Броди. Формула имеет следующий вид:

16. Закономерности роста, установленные н.П. Чирвинским и а.А. Малигоновым. Проблема компенсации задержек роста. Факторы, обусловливающие особенности онтогенеза.

Эмбрионализм — это половозрелое животное с чертами строения и пропорциями тела, характерными для эмбриона в период плодного развития, возникает в результате недостаточного и неполноценного питания матери во время беременности, а также ранней случки. Эмбриональная недоразвитость характеризуется следующими признаками: очень низкой массой при рождении (теленок имеет массу 15 — 17 кг), удлиненным туловищем, низконогостью, большой головой, утонченными трубчатыми костями, очень тонкой кожей, пониженной сопротивляемостью организма к заболеваниям.

Инфантилизм — недоразвитие на первых стадиях послеутробного периода, выражающееся в сходстве черт взрослого организма с детским. Характеризуется недоразвитием половых органов, бесплодием, высоконогостью, укорочением осевого скелета. Основные причины этого явления: длительный недокорм растущих животных, плохое кормление в период бурного роста.

Неотения — преждевременное развитие половых органов у животных, отставших в развитии в эмбриональный период или после рождения. Для животных с признаками неотении характерны высоконогость, плоское укороченное туловище, большая голова, низкая живая масса, то есть признаки, свойственные растущему, а не взрослому организму.

Н.П. Чирвинский (1915), а затем А.А. Малигонов (1925) в результате своих исследований изучили влияние кормления на рост скелета овец, крупного рогатого скота и свиней и пришли к выводу, что «при скудном питании животного больше страдают органы и ткани с интенсивным ростом, чем органы с менее интенсивным ростом в данный период». Закон недоразвития вскрывает особенности недоразвития частей тела и органов при недокорме, их ускоренное развитие при интенсивном кормлении и возможность компенсации роста. В процессе роста и развития животных встречаются две формы изменений: обратимые и необратимые. Компенсации недоразвития можно достичь в том случае, если неблагоприятные факторы воздействовали на животное недолго.

-климат, температура, условия, кормление, задатки

Источник

Тема 2 Учет роста и развития животных

Цель занятия: изучить методы определения показателей роста и развития сельскохозяйственных животных.

На протяжении всего периода индивидуального развития сельскохозяйственных животных процессы роста и развития взаимосвязаны, но не тождественны. Рост – это процесс увеличения массы тела животного и отдельных его органов и тканей, а развитие – процесс формирования тканей и органов, а также качественные изменения содержимого клеток.

На рост животного влияют многочисленные генетические и негенетические факторы, которые проявляются как в пренатальный, так и постнатальный периоды. Генетические факторы определяют верхнюю границу роста, а негенетические ? нижнюю. Для животноводства изучение этих факторов имеет решающее значение для разведения, кормления и содержания.

В практике животноводства рост сельскохозяйственных животных определяется путем взвешивания и взятия промеров.

Скорость роста животных принято выражать в абсолютных и относительных величинах.

1. Абсолютный прирост – прирост живой массы животного за определенный промежуток времени, выраженный в килограммах:

где А – абсолютный прирост, кг;

W0– начальная живая масса, кг;

W1 – конечная живая масса, кг.

2. Абсолютный среднесуточный прирост живой массы вычисляется по формуле в гр.:

где С – среднесуточный прирост, г;

W0– начальная живая масса, кг;

W1 – конечная живая масса, кг;

t – время между двумя взвешиваниями, дней.

3. Относительный прирост живой массы характеризует энергию роста, вычисляется по формуле:

где В – относительный прирост, %;

W0 – начальная живая масса, кг;

W1 – конечная живая масса, кг.

Измерение животных осуществляется с использованием мерных инструментов: мерная палка, мерная лента, мерный циркуль. Каждый из промеров берут в определенных точках тела. Между промерами и живой массой животного существует определенная связь, по величине промеров можно установить живую массу скота. Разработано три способа определения живой массы крупного рогатого скота по промерам.

Способ Трухановского применяют для определения живой массы взрослого скота, используя формулу:

где А ? обхват груди за лопатками, см;

В ?прямая длина туловища (измеряют палкой), см;

К ?поправочный коэффициент (2 ?для скота молочных пород и 2,5 ?для молочно-мясных и мясных пород).

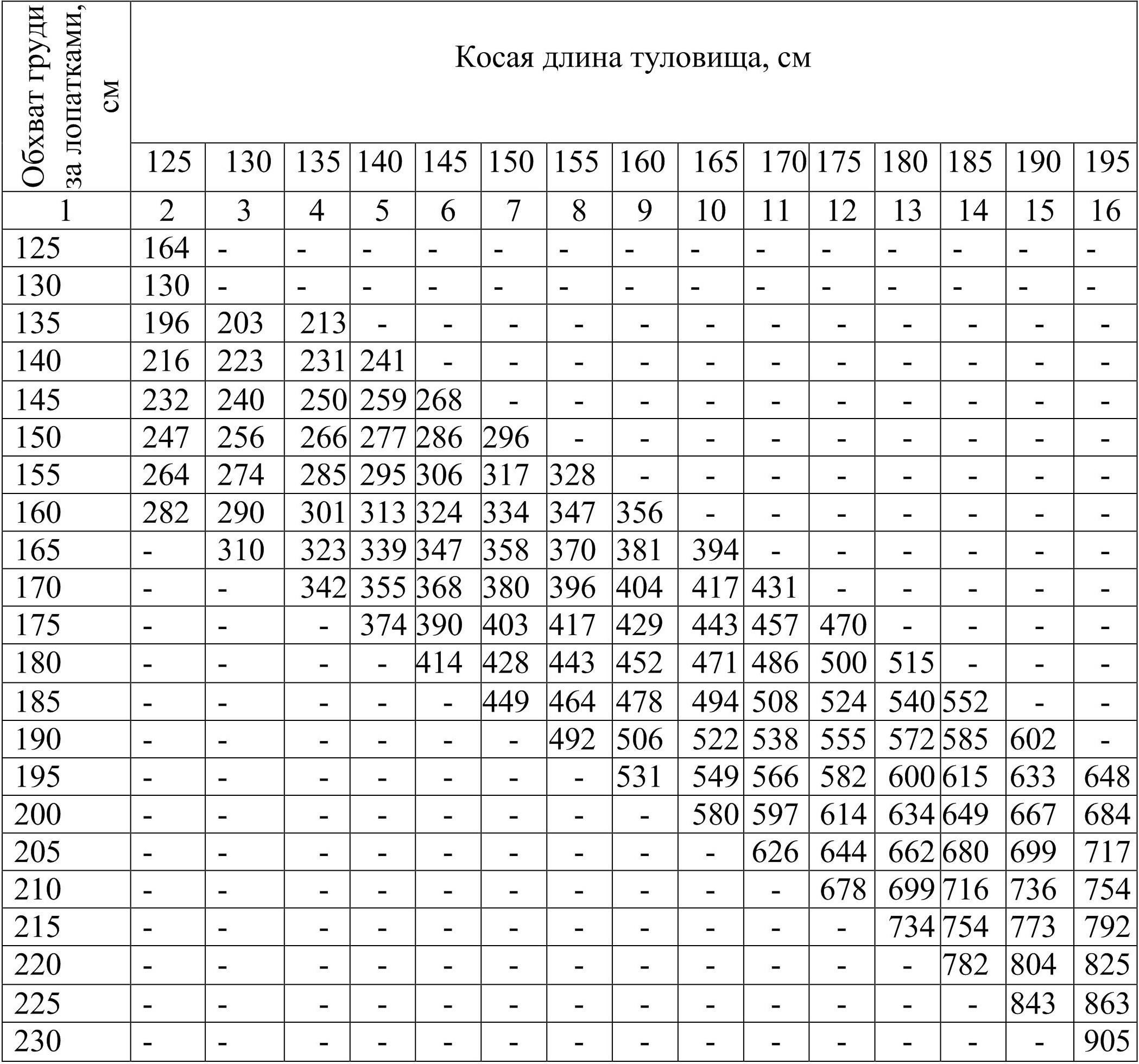

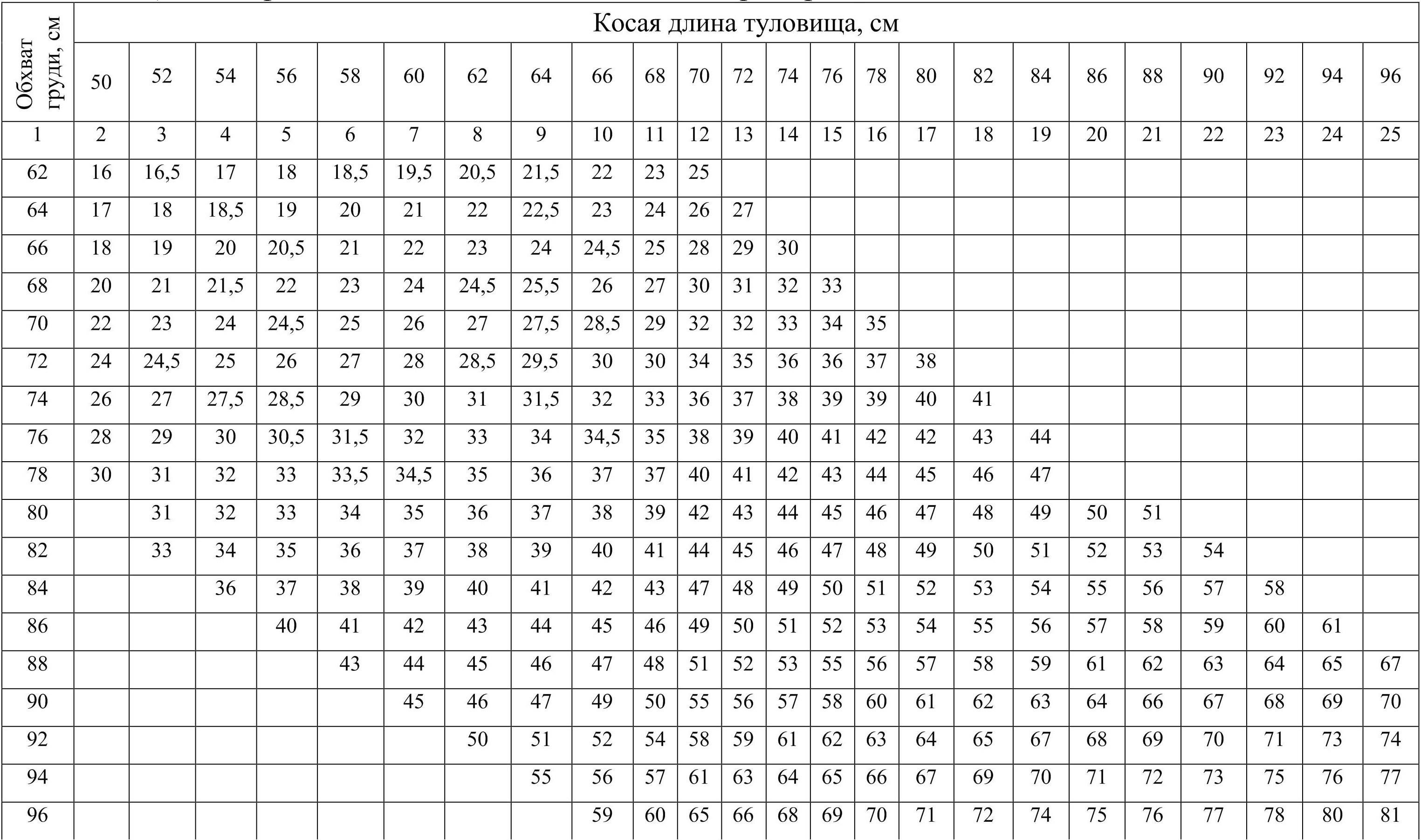

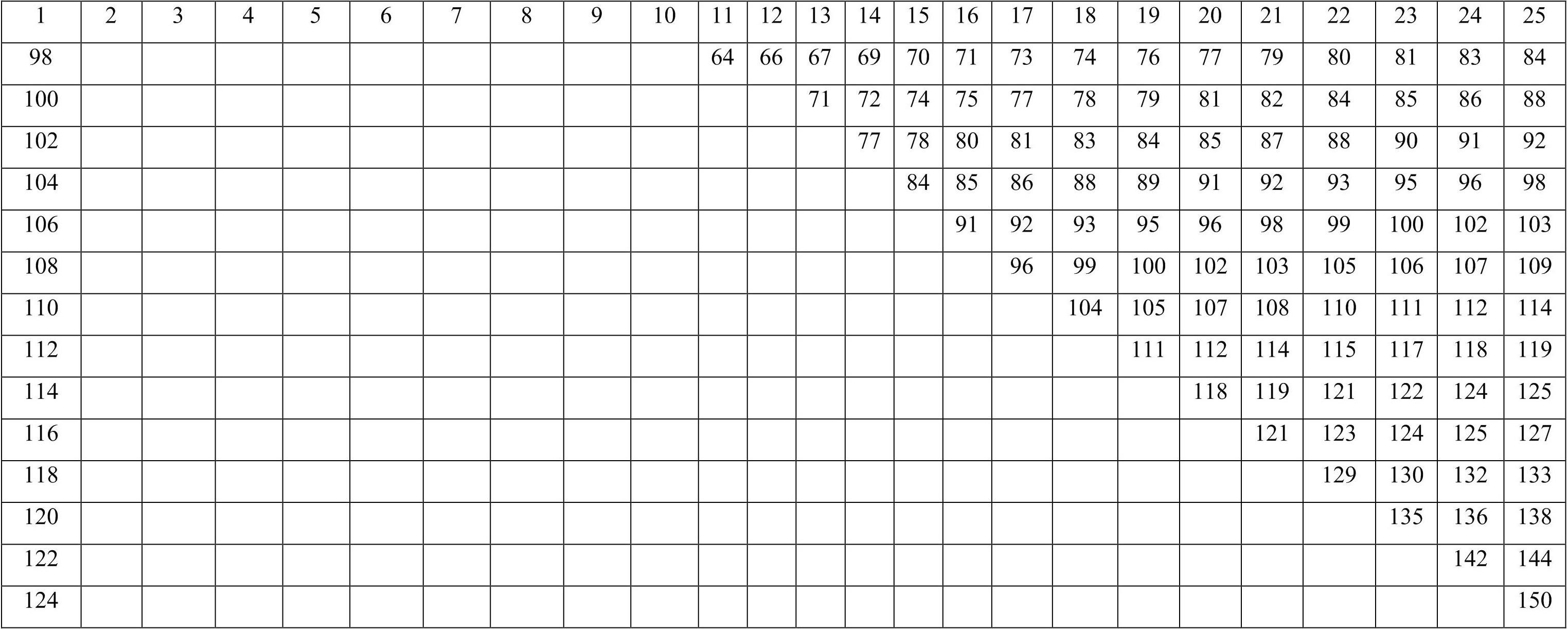

Второй вариант – на основании промеров – косая длина туловища (измеряют мерной лентой) и обхват груди за лопатками. Живую массу можно определить по таблице. Способ Клювер—Штрауха применяется для взрослых животных и способ Фровейна – для молодняка (таблица 4, 5).

Таблица 4 ? Определение живой массы крупного рогатого скота по промерам, кг

Таблица 5 – Определение живой массы телят по промерам, кг

Все эти способы не обладают абсолютной точностью, но если нет возможности определить живую массу скота взвешиванием, то в производственных условиях ими можно пользоваться.

Задание 1. По данным индивидуального задания сравнить влияние уровня кормления и породы на рост и развитие бычков (таблица 6), начертить графики изменения среднесуточных приростов, сделать выводы.

Таблица 6 – Результаты взвешивания бычков

1. Понятие о росте и развитии животных, их закономерности и учет.

2. Факторы, влияющие на рост и развитие животных.

4. Что понимают под абсолютным приростом живой массы?

5. Что называется относительным приростом живой массы?

6. В чем заключается способ Клювер-Штрауха?

7. В каких единицах выражается среднесуточный прирост?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Тема 8. Учет развития животных

Наиболее точным показателем развития является живая масса, которую определяют путем периодического взвешивания животных. У растущих животных по результатам взвешивания вычисляют их абсолютный и относительный приросты.

Абсолютным приростом называется величина прироста животного за определенный период времени. Его вычисляют по разности между живой массой животного в конце и в начале учетного периода. Например, теленок при рождении имел живую массу 40 кг, а через 30 дней — 64 кг. Его абсолютный прирост за 30 дней составил 24 кг.

Абсолютный среднесуточный прирост за определенный период рассчитывают по формуле:

где А — среднесуточный прирост, г; Wo — начальная масса животного, кг; Wt — конечная масса животного, кг; t — время между двумя взвешиваниями животного, сут.

Среднесуточный прирост живой массы теленка (г) составит:

Среднесуточный прирост телят от рождения до 6 мес. 700-750г считается удовлетворительным, 760—800 г — хорошим, более 900г — отличным. Хорошим среднесуточным приростом поросят до 2 мес. считается 250—300 г, от 4 до 10 мес. — 450—500 г; ягнят тонкорунных пород до 4 мес. — 200 г и от 4 до 12 мес.-140-150 г.

Относительный прирост характеризует интесивность роста организма за определенный отрезок времени. Величина относительного прироста выражается в процентах и вычисляется по формуле:

(11)

Наиболее высокой интенсивностью роста характеризуются молодые животные.

Задание для самостоятельной работы

На основании полученных данных сравнить возрастную изменчивость абсолютного и относительного приростов животных трех видов. Результаты вычислений занести в табл. 19. Динамику абсолютного и относительного приростов животных отобразить графически.

Источник

Рост

Процесс количественного изменения линейных показателей, объема, массы животного в течение определенной фазы онтогенеза.

Интенсивность Р. животных в течение разных фаз онтогенеза неодинакова. Динамику Р. характеризуют по изменению живой массы и промеров тела за определенные промежутки времени.

Суточный прирост живой массы животного (х, г):

где m – живая масса, кг; n– возраст, сут.; 1000 – коэффициент перевода.

Абсолютный прирост (А) – увеличение живой массы или промеров тела за период времени:

где W1 – конечная живая масса; W0 – начальная живая масса; t– продолжительность периода.

Относительный прирост (В, %):

Относительный прирост характеризует истинную скорость Р., может использоваться для сравнения животных разной видовой принадлежности.

По оценке среднесуточных приростов можно сделать вывод о технологии и организации труда в хозяйстве.

Выделяют 3 типа Р., имеющие адаптивное значение для жизни во внешней среде.

- Травоядные животные: в эмбриогенезе интенсивнее Р. периферического скелета (конечностей), после рождения – осевого (туловища). Новорожденные относительно длинноноги, с коротким плоским туловищем.

- Плотоядные животные (а также животные, скрывающие потомство, например, кролики): в эмбриональную фазу активнее растет осевой скелет, после рождения – периферический.

- Кости осевого и периферического скелета имеют одинаковую интенсивность Р. в эмбриональный и постэмбриональный периоды (характерен для свиней).

Отмечают ключевые закономерности Р. и развития животных.

- С возрастом изменяются требования к условиям содержания и кормления.

- С возрастом снижается адаптивность организма.

- С возрастом снижается интенсивность Р.

- С возрастом животного изменяются пропорции телосложения.

- Отмечается ритмичность процессов Р.

Помимо видовых, породных и индивидуальных генетических факторов на Р. животных оказывают значительное влияние условия среды.

В эмбриональный период на плод значительное влияние оказывает материнский организм. Для молодняка важно полноценное кормление и планирование прироста живой массы по фазам роста.

Закон Чирвинского-Малигонова: степень недоразвития органов и тканей связана с интенсивностью их Р.; органы и ткани с интенсивным Р. при недокорме недоразвиваются в большей степени, чем с менее интенсивным Р. в данный период.

Эмбрионализм – недоразвитие организма животного в эмбриональную фазу развития.

Инфантилизм – недоразвитие организма животного в постэмбриональный период при несоблюдении условий содержания и кормления молодняка, различных заболеваниях. У взрослого животного сохраняются особенности телосложения, свойственные молодняку (высоконогость, узкотелость, низкая живая масса).

Неотения (по Малигонову) – недоразвитие организма животного с сохранением способности к репродукции.

Полностью компенсировать формы недоразвития животных невозможно вследствие необратимости этапов развития, степень возможной компенсации зависит от возраста животного, природы неблагоприятного фактора, его силы и продолжительности действия.

Скороспелость – способность животных достигать в более короткие сроки половой и хозяйственной зрелости (первой лактации у скота, начала яйцекладки птицы и т.п). Имеет высокий экономический эффект, зависит от породы, конституционального типа, факторов среды.

Источник