Развитие систематики. Систематика Линнея

Со времени античных натурфилософов происходило накопление описаний различных живых организмов – растений, животных, грибов. Люди видели, что одни организмы похожи между собой, другие – нет. Объяснить это с научной точки зрения они не могли. Но возникла необходимость упорядочить накопленную сумму знаний (объем информации). Поэтому полностью закономерным стало возникновение такой отрасли естествознания, как систематика.

Систематика – это наука, изучающая многообразие организмов на Земле, их классификацию и эволюционные взаимоотношения.

Главной задачей систематики было создание стройной системы видения органического мира с учетом взаимосвязей живых организмов, их происхождения и развития.

Успешное развитие систематики позволяет ученым предположить наличие тех или иных черт живых организмов на основе их принадлежности к определенной группе (таксону). Благодаря успехам современной систематики мы можем прогнозировать развитие живых организмов в будущем.

Развитие систематики

Как и любая отрасль человеческих знаний, систематика прошла длительный период развития и становления как науки. В прошлом систематика основывалась на констатации внешних морфологических признаков живых организмов и их географическом распространении. В настоящее время систематики широко используют также признаки внутреннего строения растений и животных, особенности строения клеток, их хромосомного аппарата, а также химический состав и экологические особенности живых организмов.

Одними из первых предприняли попытку классифицировать все разнообразие живых организмов представители античной науки Гептадор, Аристотель, Теофраст. Они объединяли все живые организмы в соответствии со со своими философскими убеждениями. Растения они разделили на деревья и травы, а животных разделили на две группы – «холднокровных» и «теплокровных».

Это была первая естественная система, которая отражала упорядоченность, имеющуюся в природе.

Эпоха Великих Географических Открытий обогатила ученый мир знаниями о новых формах живых организмов, существенно расширив границы человеческих знаний.

Английский ученый Джон Рей заложил теоретические основы научной классификации живых организмов. Он предложил систематизировать их по схожести и отличиям, обнаруженным в процессе изучения.

Выдающуюся роль в создании стройной системы органического мира сыграл шведский ученый Карл Линней.

Карл Линней. Краткая историческая справка

Родился Карл Линней $23$ мая $1707$ года в Швеции, в семье деревенского священника. Уже в детские годы маленький Карл проявлял интерес к растениям. Родители хотели, чтобы их сын стал священником. Но юноша не проявлял никакого желания стать пастором. Поэтому родители разрешили ему изучать медицину в Лундском, затем – в Уппсальдском университетах.

По окончании университета Линней преподавал в ботаническом саду Уппсальского университета, изучал флору Лапландии, Голландии, островов Балтийского моря и южной Швеции, написал ряд работ по систематике растений. За свои заслуги Карл Линней в $1761$ году был произведен в дворянское сословие. Скончался Линней $10$ января $1778$ года.

Идеи Карла Линнея позволили создать единую систему классификации растений и животных. Предложенные им принципы классификации отличались простотой и удобством. Поэтому они широко использовались ботаниками и зоологами разных стран.

Систематика Линнея. Ее значение

Основой своей системы Карл Линней считал вид как элементарную единицу живой природы. Будучи верующим человеком, он считал виды живых организмов созданными творцом и неизменными. Правда, в конце жизни, Линней допускал возможность некоторых вариаций видов.

Карл Линней описал примерно $10$ тысяч видов растений. Почти $1500$ из них были открыты им самим. Кроме того он описал более $4000$ видов животных.

Линней окончательно ввел в систематику унифицированную бинарную (двойную) номенклатуру. Он сформулировал четкое представление о виде, как основной единице классификации, о дискретности вида и его устойчивости.

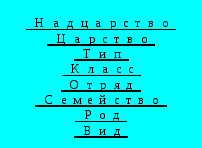

Виды Линней объединял в роды, роды – в отряды, отряды – в классы. За основу в классификации растений было взято строение цветка (количество тычинок). Всего Линней выделил $24$ класса растений и $6$ классов животных. Кроме того он разработал систему описания – четкие критерии, что существенно облегчило систематизацию.

Бинарная номенклатура, предложенная Линнеем, состояла из двух слов. Первое слово означало название рода, второе – видовое название. Но ради справедливости следует сказать, что предложенная Линнеем классификация была искусственной. Он часто брал не комплекс признаков. А всего один. Это приводило к тому, что он объединял в одну группу растения, которые не имели ничего общего. Например, морковь объединил со смородиной (пять тычинок в цветке), а злаковые он отнес к разным классам из-за разного количества тычинок.

По своим убеждениям он был креационистом и метафизиком. Он отвергал возможность изменения видов и их количества. Но это не умаляет заслуги Карла Линнея перед наукой. Наверное лучшей оценкой наследия Карла Линнея стали слова К.И. Тимирязева:

«Венцом и, вероятно, последним словом подобной классификации была и до сих пор не превзойденная в своей изящной простоте система растительного царства, предложенная Линнеем».

Источник

Первая искусственная классификация живой природы

Искусственная классификация. Естественная классификация.

Существуют два типа классификации — искусственная и естественная. В искусственной классификации за основу берут один или несколько легко различимых признаков. Она создается и применяется для решения практических задач, когда главным является удобство использования и простота.

Искусственной классификацией была и упоминавшаяся уже система классификации, принятая в древнем Китае. Линней всех червеобразных организмов объединил в одну группу Vermes. В эту группу вошли крайне различные животные: от простых круглых (нематоды) и дождевых червей до змей. Классификация Линнея также относится к разряду искусственных, поскольку в ней не учитывались важные природные взаимоотношения — в частности тот факт, что у змей, например, имеется позвоночник, а у дождевого червя его нет. На самом деле змеи имеют больше общего с другими позвоночными, чем с червями. Примером искусственной классификации рыб может служить разделение их на пресноводных, морских и рыб, населяющих солоноватоводные водоемы.

Эта классификация основана на предпочтении этими животными определенных условий окружающей среды.

Эволюционное древо жизни, охватывающее пять царств по классификации Маргелиса и Шварца. Длина линий не отражает продолжительности соответствующего периода.

Такое разделение удобно для изучения механизмов осморегуляции. Аналогично этому всех организмов, которых можно видеть с помощью микроскопа, называют микроорганизмами, объединяя их таким образом в единую группу, удобную для изучения, но не отражающую естественных взаимосвязей.

Естественная классификация — это попытка использовать естественные взаимосвязи между организмами. В этом случае учитывается больше данных, чем в искусственной классификации, при этом принимаются во внимание не только внешние, но и внутренние признаки. Учитываются сходство в эмбриогенезе, морфологии, анатомии, физиологии, биохимии, клеточном строении и поведении. В наши дни чаще пользуются естественной и филогенетической классификациями. Филогенетическая классификация основана на эволюционных взаимосвязях. В этой системе, согласно существующим представлениям, в одну группу объединяются организмы, имеющие общего предка.

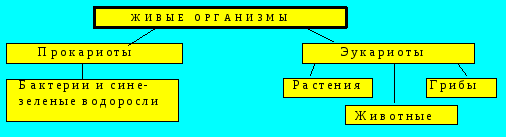

Филогения (эволюционная история) той или иной группы может быть представлена в виде родословного древа, такого, например, как показано на рисунке.

Наряду с уже рассмотренными классификациями существует также фенотипическая классификация. Такая классификация представляет собой попытку избежать проблемы установления эволюционного родства, которое подчас оказывается очень трудным и очень противоречивым, особенно в тех случаях, когда необходимые ископаемые остатки слишком малочисленны или вовсе отсутствуют. Слово «фенотипический» происходит от греч. phainomenon, т. е. «то, что мы видим». Эта классификация основана исключительно на внешних, т. е. видимых, признаках (фенотипическое сходство), причем все учитываемые признаки считаются одинаково важными. Учитываться могут самые разнообразные признаки организма по принципу чем больше, тем лучше. И совсем необязательно, чтобы они отражали эволюционные связи. Когда накапливается определенное число данных, на их основе рассчитывается степень сходства между различными организмами; обычно это делается с помощью компьютера, поскольку расчеты крайне сложны. Использование компьютеров в этих целях получило название численной таксономии. Фенотипические классификации часто напоминают филогенетические, хотя при их создании такая цель не преследуется.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

Систематика живой природы

Исторически биология развивалась как описательная наука о многообразных формах и видах растительного и животного царства. Поэтому важнейшее место заняли в ней методы анализа, систематизации и классификации огромного эмпирического материала, накопленного натуралистами. Первые классификации – система Карла Линнея (1707–1778), а также классификация животных Жоржа Бюффона (1707–1788) – носили в значительной мере искусственный характер, поскольку не учитывали происхождения и развития живых организмов. Тем не менее, они способствовали объединению всего известного биологического знания, его анализу и исследованию причин и факторов происхождения и эволюции живых организмов. Без такого исследования невозможно было бы перейти на новый уровень познания, когда объектами изучения биологов стали живые структуры сначала на клеточном, а затем на молекулярном уровне. Кроме того, обобщение и систематизация знаний об отдельных видах и родах растений и животных способствовали поиску естественных оснований классификации и развитию теории эволюции. Такие попытки создания естественной классификации, опирающиеся принципы эволюции предпринимались Ж.Б. Ламарком (1744–1829) и Э.Ж. Сент-Илером (1772–1844). Не подлежит сомнению, что они послужили важной вехой на пути создания первой научной теории эволюции видов растений и животных Чарльзом Дарвиным (1809–1882). Систематика живой природыявляется наукой о классификации, в рамках которой живым организмам присваивают наименования и объединяют их в группы, или таксоны, на основе определенных отношений между ними (родственных связей, происхождения). Основными иерархическими единицами, принятыми в современной систематике живой природы, являются следующие систематические категории, называемые в биологии таксономическими категориями:

- изучение способов хранения генетической информации у разных организмов (вирусов, бактерий, растений, животных, человека) и ее материальные носители;

- анализ способов передачи наследственной информации от одного поколения клеток и организмов к другому;

- выявление механизмов и закономерностей реализации генетической информации в процессе индивидуального развития;

- изучение закономерностей и механизмов изменчивости и ее роли в приспособительных реакциях и в процессе эволюции;

- поиск путей исправления поврежденной генетической информации.

Генетика

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник