Введение

Жизнедеятельность организма животных обеспечивается многими функциональными системами, в том числе и пищеварительной (алиментарной) системой, Для подготовки врача ветеринарной медицины важное место занимает глубокое знание анатомического строения пищеварительной системы разных видов сельскохозяйственных и домашних животных.

В учебно-методическом пособии с учетом современных знаний подробно излагаются анатомические вопросы строения пищеварительной системы собаки, свиньи, крупного рогатого скота и лошади. Все названия органов приводятся в латинской транскрипции. Методическое пособие хорошо иллюстрировано, что облегчит усвоение материала при самостоятельной работе студентов.

Учебно–методическое пособие предназначено для студентов стационарного, заочного отделений и НИСПО факультета ветеринарной медицины.

Общие закономерности строения внутренних органов.

В организме имеется два типа органов: паренхиматозные и трубчатые.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ органы — мягкие, компактные, большей частью крупные органы (легкие, печень, почки, половые железы, селезенка). Все эти органы состоят из двух частей: паренхимы и стромы.

Паренхима – это функциональная или рабочая часть органа, тканево-мягкая субстанция. В печени — это клетки гепатоциты, в почке – нефрон. В зависимости от того, сколько имеется паренхимы, орган может быть более плотным или мягким. Вторая часть органа – строма (каркас), это соединительнотканная часть органа, в ее состав входят все элементы, которые обеспечивают нормальное функционирование паренхимы: — соединительно-тканные прослойки (трабекулы), которые делят орган на доли; — кровеносные и лимфатические сосуды; — нервные элементы.

Характерные черты паренхиматозных органов:

- Наличие большого количества мягкой податливой субстанции (паренхимы), составляющей основу органа.

- Компактность и крупные размеры органа.

- Округло-вытянутая и несколько уплощенная форма органа.

- Наличие внутри органа многочисленных ходов (выводных протоков), по которым выделяется секрет.

- Все внутренние органы покрыты серозной оболочкой, тесно срастающейся с их наружной поверхностью и придающей им специфические особенности – влажность, скользкость и легкую смещаемость. Благодаря этому органы между собой не срастаются и уменьшается трение между ними.

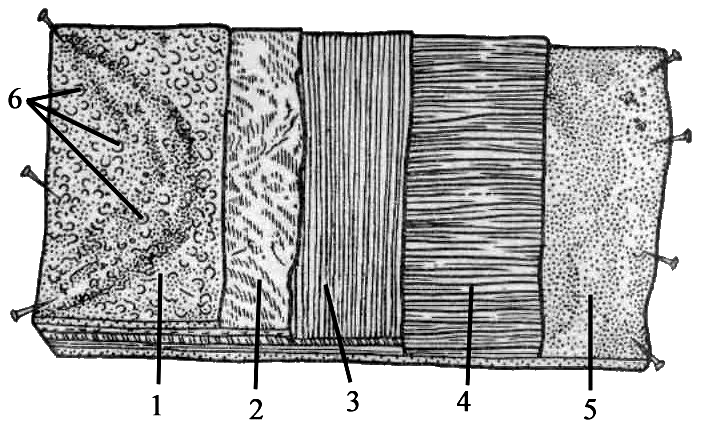

ТРУБКООБРАЗНЫЕ органы – служат путями для прохождения определенного содержимого, т. е. являются в организме каналами или трактами. Стенка трубкообразного органа состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и серозной. 1. Слизистая оболочка (tunicamucosa) – выстилает внутреннюю поверхность полых органов, влажная, блестящая, покрыта слизью (муцином). Имеет довольно сложное строение и включает обязательные и необязательные компоненты: а) эпителиальный слой – покрывает слизистую со стороны просвета и имеет различное строение (в ротовой полости и пищеводе – многослойный плоский, в дыхательной трубке — мерцательный); б) собственно слизистая оболочка – представлена соединительной тканью, с подходящими к ней сосудами и нервами. Этот слой отделен от эпителиального базальной мембраной. в) подслизистый слой — необязательный компонент слизистой оболочки, наиболее выражен в органах, способных при наполнении сильно расширяться (кишечник, желудок) и отсутствует там, где слизистая должна плотно соединяться с подлежащим слоем (десны, язык). г) мышечный слой слизистой оболочки – благодаря наличию гладкомышечных элементов позволяет слизистой собираться в складки (продольные – в пищеводе, спиралевидные – в сычуге и т. д.), что дает возможность ей растягиваться. 2. Мышечная оболочка – (tunicamuscularis) средний слой стенки трубкообразного органа, представлен гладкой мышечной тканью, волокна которой формируют два пласта – продольный и циркулярный. Циркулярный слой сокращаясь, изменяет диаметр трубки, а продольный — длину. Поочередное сокращение пластов приводит к перистальтике. Там, где трубка крепится к костям, гладкая мышечная ткань заменяется на поперечно-полосатую. В некоторых органах этот слой может отсутствовать (твердое небо). В органах, где просвет трубки должен постоянно зиять мышечная ткань заменяется на хрящевую или фиброзную (дыхательная трубка). 3. Серозная оболочка (tunicaserosa) – наружный слой трубкообразного органа, представлен одним слоем плоских клеток – мезотелем, которые выделяют небольшое количество серозной жидкости, придавая органу гладкий и блестящий вид. Серозная оболочка развивается в тех случаях, когда трубкообразный орган лежит в серозной полости (грудной, брюшной, тазовой), если орган располается вне полости – наружная оболочка – адвентиция, представленная рыхлой соединительной тканью, которая, окружая трубку, прикрепляет его к окружающим тканям (шейная часть пищевода). В толще стенки трубчатых органов или снаружи от трубки находятся железы, выделяющие специфическое вещество (слюну, слизь, желчь). Железы, располагающиеся в основе слизистой оболочки, называются пристенными. Они могут быть одноклечные или многоклеточные, обычно такие железы не видны невооруженным глазом. Железы, лежащие за пределами стенки трубчатого органа, в который они изливают свой секрет, посредством протоков называются застенными (околоушная слюнная железа, печень, поджелудочная железа). Во всех трубчатых органах много кровеносных и лимфатических сосудов. Они ветвятся в подслизистом слое, а в компактном органе – в строме. Иннервируются внутренние органы вегетативной нервной системой. Рисунок 1 – Участок вырезанной стенки кишечника с внутренней стороны. На стенке, сообразно с ее слоями, вырезаны участки, чтобы видеть ее напластования. 1 – слизистая оболочка; 2 – подслизистая основа; 3 – мышечная оболочка (слой круговых мышечных волокон); 4 — мышечная оболочка (слой продольных мышечных волокон; 5 – серозная оболочка; 6 – солитарные лимфатические узелки.

Источник

Система органов пищеварения

В основе жизненных процессов лежит обмен веществ, который происходит только при постоянном поступлении в организм питательных веществ через органы пищеварения. Под влиянием аппарата пищеварения происходит передвижение (моторная функция), механическая и химическая (секреторная функция) переработка, всасывание расщепленных пищевых веществ и выведение из организма остатков непереваренной пищи.

Пищеварительная трубка включает четыре отдела: головной (органы ротовой полости и глотка), передний или пищеводно – желудочный, средний или тонкую кишку, задний или толстую кишку.

Ротоглотка расположена в лицевом отделе головы. В ее состав входят рот с ротовой полостью и глотка. С помощью рта происходит захват корма и воды; в нем осуществляется предварительная механическая и начальная химическая переработка, формирование пищевого кома и продвижение его через пищевод в желудок (передняя кишка, или пищеводно-желудочный отдел). Этот отдел начинается глоткой, идет вдоль шеи, проходит грудную полость и оканчивается в брюшной полости. В желудке происходит начальное переваривание белков , всасывание воды и растворимых солей. Средняя кишка включает тонкий кишечник (двенадцатиперстную кишку, тощую и подвздошную кишки) и застенные пищеварительные железы (печень и поджелудочную железу), которые своими протоками открываются в двенадцатиперстную кишку. Все они находятся в брюшной полости. В средней кишке идут наиболее интенсивные процессы переваривания и всасывания питательных веществ. Задняя кишка , или толстый кишечник, состоит из слепой, ободочной и прямой кишок. Расположены они в брюшной полости, а прямая кишка заходит в тазовую полость. В толстом кишечнике продолжается процесс всасывания, а у отдельных животных (лошадь) – расщепление клетчатки, формирование каловых масс.

Стенка пищеварительной системы построена из трех слоев: слизистой, мышечной и серозной. Слизистая оболочка – внутренняя, покрыта эпителием. Эпителий в зависимости от участка слизистой оболочки может быть однослойный и многослойный. Мышечная оболочка построена из гладкой мышечной ткани, которая имеет два слоя: наружный продолговатый и внутренний круговой, или циркулярный. Серозная оболочка тонкая, прозрачная, построена из однослойного плоского эпителия. Клетки эпителия выделяют серозную жидкость, которая предохраняет органы от сращивания, уменьшает трение между органами.

Источник